#デザイン

2010年代のミラノデザインウィークを振り返って

本来だったら今日(4月25日)は、ミラノデザインウィーク(Milan design week)が終盤を迎えているはずだった。恒例の4月から、COVID-19のために一旦6月へと延期になった今年の催しは、先月になって実質的に中止(来年への延期)が発表されている。

こんなタイミングに2010年代のミラノデザインウィークを振り返るのは意味があるかも、と、先日「Keep our creative」という

ユニセックス風な生理ナプキンの話【続き】

前回の記事(https://note.mu/moeoo/n/ncf04b27b701c)の話の続きです。反応ありがとうございました。

Twitterでも新たに画像付きで公開したところ、うれしいことに性別問わず共感してくださる方がいて、意見をたくさん聞くことが出来ました。

BuzzFeedさんの取材もお受けしました。ありがたや。

取材内容とかぶりますが…

自分も含め、生理用品を買うときや貸

教育×見える化!3つの高校大学でグラフィックレコーディング授業をしてみて見えてきたもの

1. 高校や大学でどんな授業を行ったか(島田商業高校、明治大学、千葉大学)

2. なぜ学校で可視化の授業を実施するのか

3. 可視化授業の今後の野望

こちらはグラフィックレコーディングのアドベントカレンダーの記事です。

私は普段はアプリ開発してるデザイナーですが、2014年からグラフィックレコーディングの活動もしています。高校大学で可視化の授業を行っているので、どんな授業をなぜやってるかを

“I”と“We”の壁を壊せるか——Takramの「越境」が生むデザイン駆動型のイノベーション #Designship2018

2018年12月1日、2日の2日間にわたり、デザインカンファレンス「Designship2018」が開催された。あらゆる業界から第一線で活躍するデザイナーが集い、2日間でのべ20名以上のデザイナーがセッションをおこなわれた。

1日目の最終セッション『越境するデザイン』に登壇したのは、Takram代表の田川欣哉氏だ。Takramはアプリやプロダクトのデザインにとどまらず、ブランドデザインや空間デザ

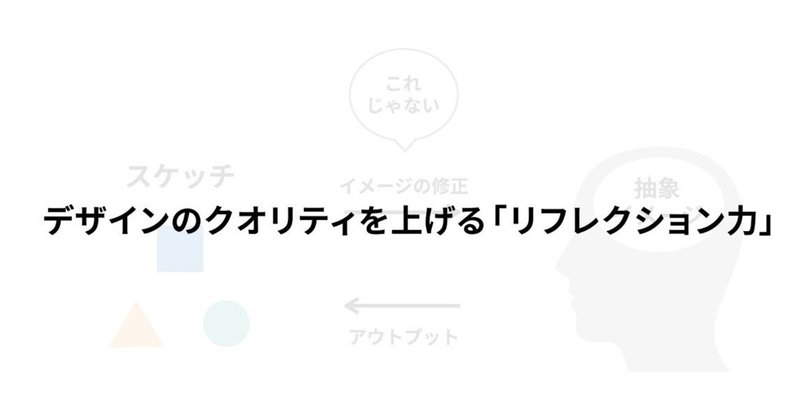

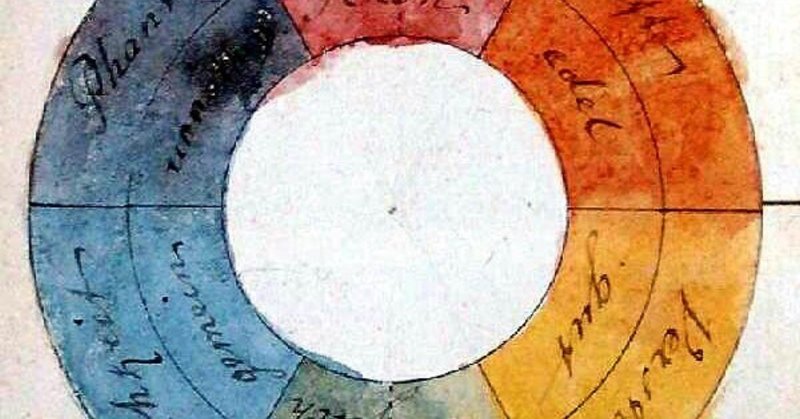

なぜそのデザインは「分かりやすい」と思うのか?

「分かりやすくしてほしい」。それはいついかなる時もウェブデザイナーに与えられた最上のミッションであるといえるでしょう。ごちゃごちゃしてるから「分かりやすく」「見やすく」。その「分かりやすさ」の「仕組み」って、どうなっているのか、今日は深掘りしてみたいと思います。

あるデザインを見たとき、私たちがそれを「分かりやすい」判断する理由・根拠は大きく分けて3つあると思います。

1.人間が先天的に備わっ

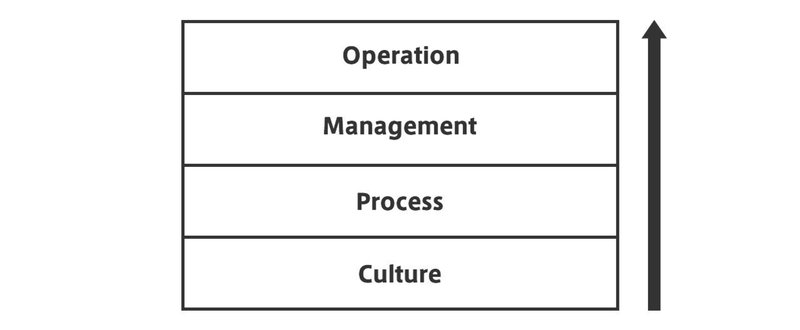

デザイン組織を構成する4階層モデル

同業者の中で話題になっていたこともあり、しばらく前に『デザイン組織のつくりかた』という本を読んだ。デザイナーを中心としたweb制作会社を営み、顧客のデザインチームと協業する機会も増えている私にとっては示唆に富んだ内容で、非常に有益な書籍であった。影響を受け、会社にいくつかの改善を加えようと決意した部分もあった。

一方、本書で書かれているのはかなり進んだ世界であり、挑戦すらできない会社がまだまだ多

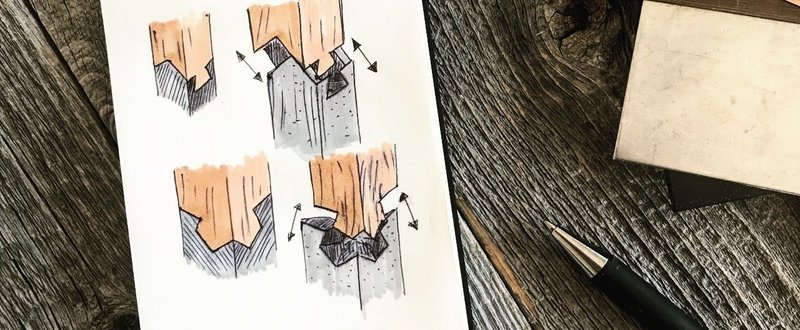

デザインの筋トレ〜伝説の世界的デザイナーに教わった観察力を磨くとっておきの訓練法〜

先日話した寸法感覚の話に続いて、今日は観察力を磨く方法の話をしましょう。

ちなみにこのトレーニング方法、僕のオリジナル・・・ではなく、世界的インテリアデザイナーであり天皇陛下から芸術選奨と紫綬褒章まで授与されている、偉大なる恩師の故・内田繁先生直伝の方法です。

内田先生曰く

「これをちゃんと毎日続けて3年間やれたなら、お前はきっとすごいデザイナーになっているだろう。」

と言われていました。

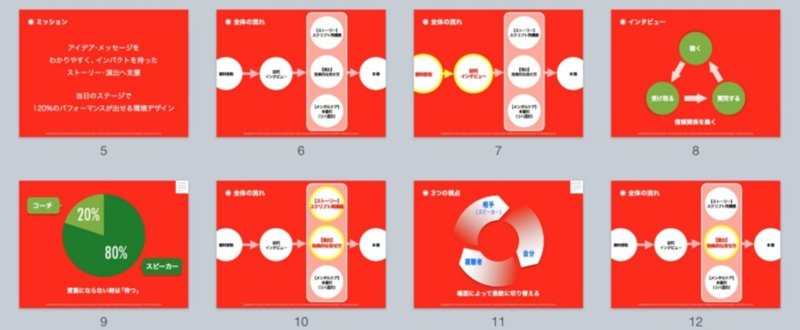

デザイナーに必要なコミュニケーション能力とは何か

デザイナーにコミュニケーションスキルが必要と言われるしその通りだと思うけど、日本の美大でコミュニケーション教育は重視されてないのに関わらず、社会に出たら突然「重要です!」と言われて最近の新卒は「突き放された気持ちになる」と言う話をたまに聞く。

社会人はデザイナーに限らず、コミュニケーションスキルが必要だけどデザイナーが不幸なのは教えてくれる人が極端に少ない点だと思う。

デザインスキルは楽器演奏

チームで良いデザインを作るために「分報」を取り入れた話

こんにちは、ひのふ(@pinopo_)です。

前の部署では自分の未熟さゆえに出来なかったことを、今の部署では積極的に取り組むように日々頑張っています!

今回は、チームで良いデザインを作るために私が取り組んだことについてお話したいと思います。

■目次

1. 抱えていた悩み

2. 解決策

3. 取り入れた結果

抱えていた悩みまず以前の部署では、以下についてよく悩んでいました。

- 自分のプライ