#読書記録

「君たちはどう生きるか」は「何者かになりたい」と考えるモブキャラこそが読むべき名著

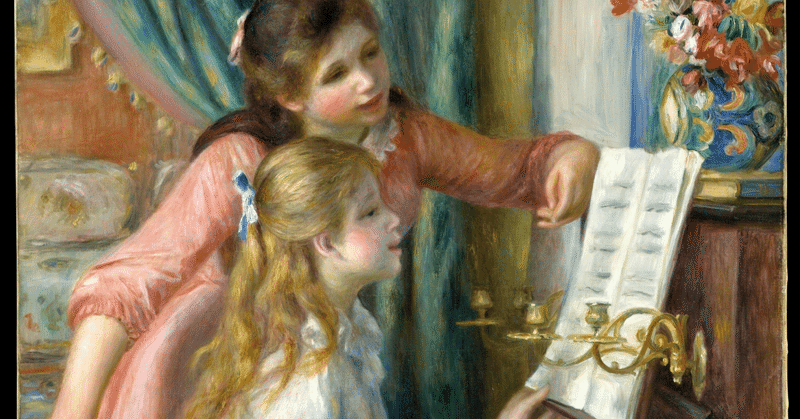

宮崎駿が原作・脚本・監督を行った映画「君たちはどう生きるか」と全く同じタイトル(ただし内容は全く違う)の名著、吉野源三郎著の「君たちはどう生きるか」を読んだ。

自分の子供用に買ったのだが、子供がまだ全く読む気配を見せていないので先に自分がこっそり読んでしまった。

この著作は題名の通り、どう生きるべきか(How)について書かれた本である。

一方で、何をすればいいか(What)となぜ生きるか(W

「ニュータイプの時代」を読んで感じた自分の日常に対する違和感

2019年4月に出版されたニュータイプの時代を今更ながら読んだ後、自分の職場の周りに21世紀型のニュータイプがいるかどうか思いを巡らせたが、自分も含めて一人もいなかったことに驚愕した。

オールドタイプは顕在化している課題について対処する一方、ニュータイプはそもそもの課題を発見する。

オールドタイプは論理性を皆と同じ正解を探すが、ニュータイプはありたい姿を構想しながら未来を創り出す。

オールド

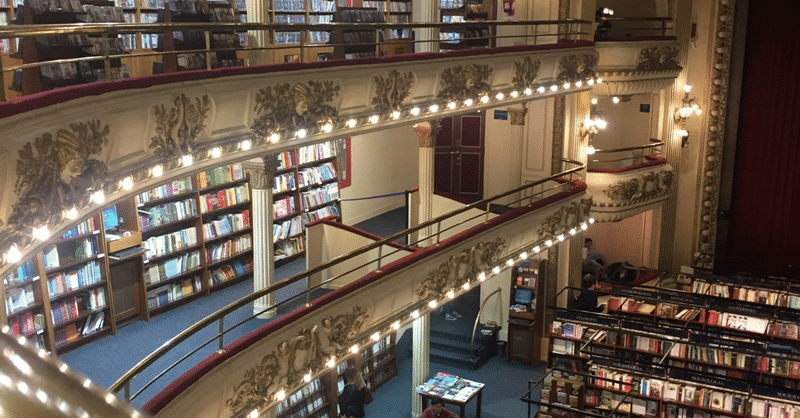

証券アナリストジャーナル読後メモ:M&Aと日本企業の成長ークロスボーダーM&Aを中心にしてーby 宮島英昭

https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/journal/JournalShowDetail.do?goDownload=&itmNo=35266

証券アナリストジャーナルを2010年頃からずっと購読している。著名な学者そして経営者の貴重な講演や論文を閲覧できることができ、大変勉強になっている。年会費18,000円は維持コストとして高い、という声も周囲でよく聞くが、月