#勉強

【書評】菊池秀明「中国の歴史10 ラストエンペラーと近代中国」(講談社学術文庫)

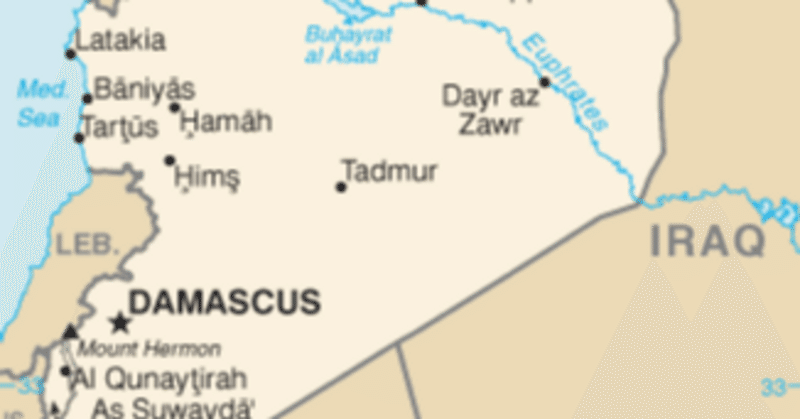

4000年の悠久の歴史を誇る中国。今やアメリカと並ぶ超大国となった中国は、自らの歴史に高いプライドを持っています。

一方、19世紀半ばのアヘン戦争以降の中国近代史は、中国人にとって極めて苦い記憶となっています。列強の侵略を受け、清の滅亡後も動乱が続き、日本との戦争によって大きな被害を受けました。

本書は、日本とのかかわりも深い近代の中国史の概説書です。1940年のアヘン戦争から、1936

【書評】ニコラス・スパイクマン「平和の地政学」(芙蓉書房出版)

今世紀に入ってブームとなった感のある地政学。今や、書店には「地政学」を冠した本が数多くあります。私も最近、下記の本に関わりました。

手に取りやすい本で入門するのはいいことですが、やはり古典的な書物を読んだ方が本当の教養につながるでしょう。

とはいえ、地政学の祖とされるマハンやマッキンダーの著作は、一般にはハードルが高いように思われます。マハンの文章は非常に難解ですし、マッキンダーの著書は

【書評】中川裕「アイヌ文化で読み解く『ゴールデンカムイ』」(集英社新書)

今年大団円を迎えた『ゴールデンカムイ』は、アイヌの文化を詳細に取材していることで知られています。アイヌ文化の認知度向上に大きく貢献したといっていいでしょう。

本書は、『ゴールデンカムイ』でアイヌ語監修を務める専門家による解説書です。

『ゴールデンカムイ』はアイヌ文化に対してリスペクトの念を持っていますが、あくまでフィクションのため架空の習俗なども書かれています。なので、実は『ゴールデンカム