時に人を傷つけてでもなお… : 相澤冬樹『真実をつかむ 調べて聞いて書く技術』

書評:相澤冬樹『真実をつかむ 調べて聞いて書く技術』(角川新書)

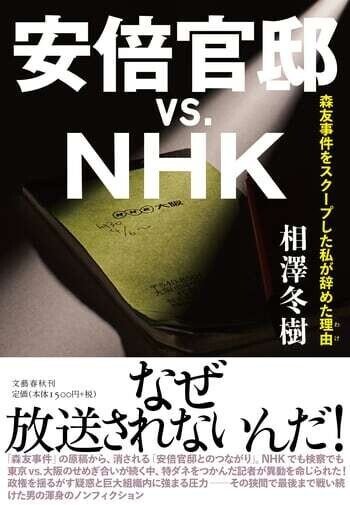

本書著者の相澤冬樹は、長年NHKの記者として、信念を持って現場取材に駆け回ってきた人だが、「森友学園」問題でスクープを連発したがために、結果として、左遷人事により現場を外されてしまう。そこで彼は自ら、身分の保障されたNHKを退職して民間の新聞社に勤め、現場に戻ってきた、そんな硬骨漢だ。

当然のことながら、NHK時代には、伝統的な記者根性を継承する熱い記者として活躍した反面、しばしば上からは危険人物として睨まれていたようだ。だがまた、そんな彼だからこそ、支持してくれる同僚後輩や、彼を守ってくれる奇特な先輩上司もいてくれた。

しかし、「森友問題」については、安倍晋三政権下における官邸から、直接、NHKの上層部に圧力がかかった。と言うか、それ以前から、各省庁・関係機関への人事介入を強めていた内閣府は、すでにNHKの会長人事にすら介入していたので、安倍首相の進退に直接関わるであろう「森友問題」の追求で、相澤はとうとう決定的に「虎の尾」を踏んでしまったというわけである。

無論これは、許されざる「政治権力のメディアへの介入」だが、この問題はまだまったく解決していないことを、私たちは肝に銘じておかなければならない。

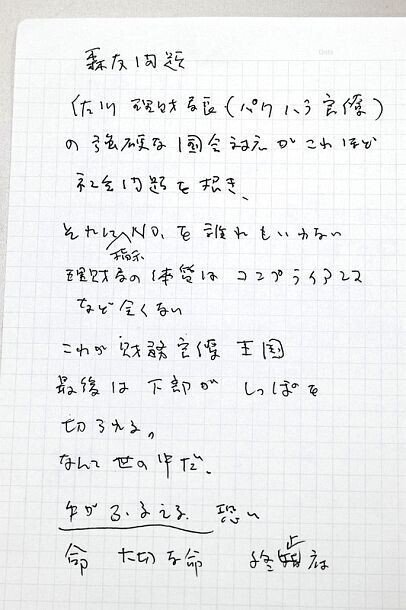

ともあれ、そんな相澤が、NHK退職後にスクープしたのが、「森友問題」に関わる「近畿財務局の文書改ざん問題」で、その改ざん作業をやらされた結果、自殺しなければならなかった「近畿財務局職員だった赤木俊夫さんの手記の公表」だった。

故・赤木さんの妻である赤木雅子さんは、「文書改ざん問題」で加熱したメディアスクラムのせいで、すっかりメディア不信になっていたために、当初は、この「告発手記」の公表を考えていなかった。「手記」を公表したところで、夫は帰ってこないと諦めていたからだし、当然のことながら、財務局関係者からは「手記を公開しても、誰のためにもならない。傷つく人が増えるだけだ」といったような、善意ぶった「口封じ」がなされていたからであろう。最愛の夫を亡くした奥さんが、夫の自殺後、呆然として、すぐに告発に動けなかったのは、当然のことである。

しかし、そんな赤木雅子さんとの信頼関係を築き、メディアへの不信感を解いて、「手記」の公表の必要性を理解させたのが、相澤だった。

本書で語られているのは、そうしたことの核心となる「他者への思いやりと社会正義の実現」という問題である。

相澤は本書で、繰り返し「人間関係構築の重要性」を説いている。

しかしそれは、言うなれば「敵としての取材対象」についても同じだ。「敵だから、鼻も引っ掛けない」では済まされない。それでは「敵」を知ることができず、スクープを取ることなど、できる道理がないからである。

しかしまた、「敵」との人間関係だからと言って、本音を偽り「仮面」を被ったままでの付き合いでは、相手だって馬鹿ではないのだから、本音を聞きだせるような関係にはなれない。

つまり、敵味方に関係なく、最後に問われるのは「人間性」だということになるのであろう。そうだからこそ、時には「敵」も「これは、こっちに損な情報だけど、おまえには託すよ」と貴重な情報を預けてくれるし、それに誠実に応えるからこそ、「社会正義のためのスクープ」も得られるのである。

『 他人に迷惑をかけない、嫌われないようにする、というのは美徳である。だけど記者の仕事、取材というのは、事実に迫ろうとすると、どうしても誰かに迷惑をかける、あるいは人の心に踏み込んで、悲しませたり嫌われたりする部分がある。そんな時「迷惑をかけるから」「嫌われるから」と言って取材をやめていたら、事実に迫れるだろうか?』(P160)

ここが、本書の肝であろう。

「人間関係が大切」だとか「思いやり」だとか「フォローが必要」だとかいった話なら、誰でも賛成し支持してくれる。だが「時に人を傷つけてでも、やらなければならないことがある」と言った時に、実際には多くの人は「それは独善でしょう」「一度傷ついたものは、元には戻らない。その責任をどう取ると言うのですか」と厳しく責任追及をしてくるはずだが、事実、実際のところ、「責任」など取りきれるものではないのである。だが、それでもやらなければならないことはあるし、やらなければならない時もある。

言い換えれば、それをやらない「傍観者」だけが、安全圏から、自分に跳ね返ってくることのない「無難な非難」だけを(選択的に)することができるのである。

例えば、こうした「書評」だって、著者の意見を、そうだそうだと支持しているだけの「提灯持ち書評」なら、誰でも書けるし、嫌われることもない。

しかし、そんな書評を読まされ、つまらない本を買わされる読者の立場を少しでも考えれば、そんな無責任な書評など書けるわけないのだ。だが実際には、「読者の利益」よりも「自分の利益」のために、「著者(や出版社)の利益」に加担して、提灯持ちをする者が、プロアマを問わず大半なのである。

じっさい、今時のメディアにおける書評で「これはくだらない」「買う価値はない」などという書評を目にすることがあるだろうか?

そんなものはもはや存在しない。そんな「正直な書評」は、掲載してもらえないからである。

つまり、本書著者の「左遷」と同じことが、あらゆる商業メディアでは、常識常態と化していて誰も疑わず、本書著者の左遷に反対するような書評家や編集者だって、実は同じようなことをやっている。これが現実なのだ。

それでも「駄作は駄作」だと言い切れるか? 書かれた作家も編集者も喜ばないような書評を、それでも「見えない読者」のために「それは駄作だから買わなくていい」と、自分の立場を危険にさらしてまで書ける人が、一体どれだけいるだろうか。

無論、貶すだけならバカでもできるだろうし、貶すだけでは作者にも失礼だろう。だからこそ、貶す者には、根拠を示して論理的に「批判」し、「仁義を通す」だけの力量が必要になる。

多くの読者や批評家が気づかないその作品の欠点について「これは、ここがこれこれだから、駄作である」と説得的に論じられる人は、倫理的にだけではなく、能力的にも多くはないのだが、やはり、そんな人は「社会のために」は必要なのだ。

「犯罪者」だって「汚職政治家」だって「駄作作家」だって「事なかれ編集者」や「上司」だって、人間である。彼らだって、頭のてっぺんから爪先まで「悪人」「無能」だということではないから、よくよく見ていけば、同情すべき点は多々あるし、「自分は、彼らを責められるほど立派な(有能な)人間なのか」という疑問も出てきて、筆が鈍る。完璧な人間なんていないのだ。

だが、そこで筆を止めてしまったら、「提灯持ち」だけが「事なかれ」だけが横行して、世の中に害悪を垂れ流す「忖度」社会、「ヒラメ」社会になることだろう。

だからこそ「時に人を傷つけてもなお」書かなければならないことがあるし、時には、自身の命を賭けてでも書かねばならない時もある。

そして、そんな人は、日頃から、そんなものを書いているであろうし、そんな「嫌われ者」がいるからこそ、この世の中は、なんとか回っているのだということを、私たちは日頃から気に留めておくべきだろう。そうでないと、私たちは容易に、「多数者の正義」を振りかざして、迫害者の側に回ってしまうというのが、「歴史的な事実」なのである。

初出: 2021年2月25日「Amazonレビュー」

(同年10月15日、管理者により削除)

再録:2021年3月5日「アレクセイの花園」

○ ○ ○

○ ○ ○