阿部昭 『散文の基本』 : 鼻持ちならない「お山の大将」

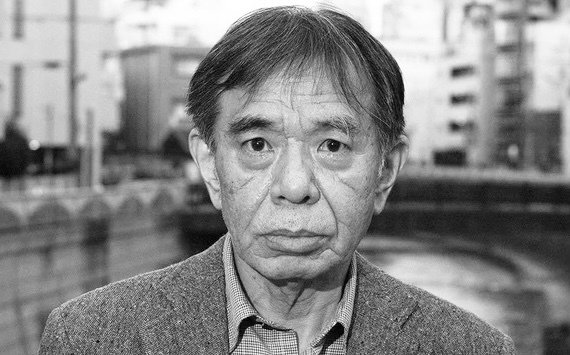

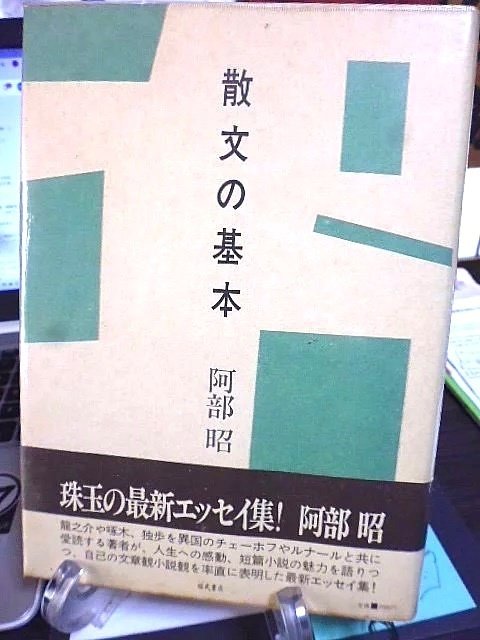

書評:阿部昭『新編 散文の基本』(中公文庫)

まあ、とにかく鬱陶しい馬鹿オヤジである。わかりやすい「自己中」。

阿部昭は、1989年に亡くなっているので、このレビューをご当人に読んでもらえる可能性が100パーセント無いというのは、なんとも残念だ。ご本人に会う機会があったら、噛みついてやったのにと、それが残念でならない。

一一それぐらい、鬱陶しい本だったのである。

現在は俳優と呼んだ方がいいであろう武田鉄矢の率いた「海援隊」というバンドに、「あんたが大将」というユニークな曲があった。こんな曲である。

『 あんたが大将

歌:海援隊

作詞:武田鉄矢

作曲:中牟田俊男

黙っていればいいものを

酒の席とはいいながら

はじまりましたねあんたの話

色々苦労もあったでしょうが

自慢話が長すぎる

泣かせた女の数ばかり

意張ってみても男の値うち

あがるもんじゃないんです

※あんたが大将 あんたが大将

あんたが大将 あんたが大将

あんたが大将※

この世は全てチャンスなんだ

うまく生きたが得なんだ

得意話がまだ続く

色々こつもあるでしょうが

手柄話が多すぎる

風に吹かれて生きてたくせに

いつのまにやら悟りきり

世界はあんたの為にある

(※くり返し)

僕なんか生まれがいいもので

おんば日傘で大きくなって

一度苦労がしてみたいなと

あんたのいやみのねちっこさ

白いまんまに手をあわせ

とうちゃんかあちゃん頂きますと

涙こらえて食べたことない

そんなあんたに何がわかる

それを云わしてもらっちゃ

なんばってん

人の心のかなしさなんか

パーハップス・メイビー

あんたにゃわからんねェもん

云わせてもらえばこの人の世は

チャンスばかりじゃないんだよ

心に燃える小さな夢を

つまずきながら燃やすこと

世渡り上手にゃえんないが

祈りつづける悲しさよ

しばし手にしたあんたの出世

今夜だまってほめてあげる

(※くり返し)

ごいっしょに

あんたが大将 あんたが女王

あんたが株主 あんたが班長

あんたが将軍 あんたが社長

あんたが天才 あんたが番長

あんたが大将 』

○ ○ ○

あんたが「短編小説の名手」一一と、そういう訳である。

阿部は、読むのも書くのも短編小説が好きなのだが、彼の生前から、日本の小説出版界の主流は長編小説であり、批評家も長編ばかりに注目する。阿部は、とにかくそれが気に入らなかった。だから、小難しい批評も大嫌いである。

そんなわけで、阿部が自分の好きな「短編小説」の魅力を語り、褒めるだけならかまわないのだが、いきおい、ろくに読んでもいない「長編小説」の特質を、自分の好きな短編小説を基準にして云々するのだから、まともな批評になどなるわけがない。

短編小説の「美質」を語る部分では、決して間違ったことを言っているわけではない。

とにかく好きでたくさん読んできたのだ。それで、その魅力すらまともに語れないようでは、曲がりなりにも、作家になどなされかったはずで、これは当然のことだろう。

だが、ご本人も自覚しているとおり、本質的には「長編小説がわからない」人なのだから、身の程知らずに余計なことなど言わず(書かず)に、自分の好きな短編小説を黙って書いておれば良いものを、それがどうしてもできないというのは、要は阿部が、決定的に「自制心を欠いた人」だったということである。

○ ○ ○

『 だらだらと長ったらしく、あるいはくどくどとしつっこく、またデコデコと飾り立てた文章は、読むのも苦手だが、これもいまにはじまったことではないから直りようがない。どうにでもお好きなようにといった格好でぶら下がっている形容詞というやつが、私は大嫌いだ。』

(P20〜21、『待つ・聞く・書く」)

私は、上のような『くどくどとしつっこく、またデコデコと飾り立てた文章』が、嫌いではない。これによって、十二分に「書き手の気持ち」が伝わってくるからである。

しかし、こういう見苦しい「過剰形容」が嫌いなはずの阿部昭は、少しは自分を省みて、その「言行不一致」に気づくべきで、それができないのは、彼が、批評能力を欠いて「自己相対化=自己客観視」のできない、「自己中」の「視野狭窄」人間であった、何よりの証拠だと言えるだろう。

一一ちなみに、私は、この私の文章を、「厭味」として意図的に『くどくどとしつっこく、またデコデコと』形容詞で飾る立てている。

『現代の読者は、作家批評家も含めて、お話にならなぬほど舌が荒れてしまっている。ドギツイ話、ドギツイ言葉を見たり聞いたりしているうちに、文章の面白味などどうでもよくなった。そこからまた、ドギツイ批評が出てくる。しかし、下等な料理で荒れに荒れた舌で、他人様の料理を吟味しようなどは、沙汰の限りではあるまいか。私は日頃自分の書いたものがどんなふうに読まれているか、うすうす知るにつけ、大いに誤解されることを覚悟で、「私の小説は全部ユーモア小説ですよ」と言ってやりたくなることがある。彼等は私の読者としては、深刻すぎる、キマジメすぎる。読んでおかしかったら笑ってくれればいいのだし、つまらなかったら放り出してくれればいいのである。あれこれ論じたりするのだけはやめてもらいたい。時間の無駄だから。』

(P27〜28、「散文の基本」)

要は、自分の「言葉の洗練された」短編小説がわからないのは、現代の読者の「文学鑑賞」のための「舌(能力)」が「荒れているからだ」と言いたいわけだが、それこそ「自己中の自己正当化」でしかないだろう。そもそも、ここでの「阿部の読者評」自体が『ドギツイ話、ドギツイ言葉』なのではないだろうか?

「お上品で洗練されている」と自称しているに等しい阿部自身が、どうして、もう少し「洗練された言葉」で、読者批判ができないのであろうか。もちろん阿部には、ここでの自分の言葉が『ドギツイ』ものだという自覚が、まったく無いからである。

ちなみに、自分の作品が酷評されるのが辛くて「つまらないと思ったのなら、真面目に批評などせず、黙っていてくれ」などというのは、所詮「甘ったれ」でしかない。

「酷評」されるのが嫌なら、一般販売などせずに、自分を評価してくれる友人知人だけに、コピー本でも作って配っておればいいのである。それでも、内心で酷評する者もいるだろうが、少なくとも、阿部自身の耳に、正直な「酷評」が届くことはなくなるだろう。

もっとも、自分が著書を公刊しておいて「酷評はやめてくれ(褒めるだけにしてくれ)」などと他人に求める前に、「酷評を読む」のが辛いのなら、自分が「批評」を読まなければいいだけの話である。

他人の権利について、あれこれ注文をつける前に、自身が『時間の無駄』を止めればいいのである。『私は日頃自分の書いたものがどんなふうに読まれているか、うすうす知』っているのだから、馬鹿でなければ、わざわざ傷つくために「批評」を読まなくてもいい。

自分が「ブ男」だとわかっており、少しでもマシになろうという気も無いのなら、こまめに「鏡」を覗きこむなどという、自制心を欠いた「愚行」はやめるべきだったのだ。

『 小説の批評もむずかしくなる一方で、よほど専門的な関心がないとついて行けないようなものが多い。論議が論議を呼び、発明が発明を生んで、現代文学はますます専門家のものになっていく。伝統的な書き方をかるく一蹴したような〝新しい〟小説が出てくると、その尻馬に乗った〝新しい〟批評家が、「小説」が解体してゆくありさまを克明に分析して見せてくれる……。』

(P29、「小説を超えるもの」)

「難しいもの」が「わからない」のは、仕方がない。頭が悪いのだから。

「新しいもの」が「わからない」のも、仕方がない。頭が悪いのだから。

しかし、自分の「頭の悪さ」や「向上心や探究心の無さ」を棚に上げて、「頭の良い人」や「向上心や探究心のある人」の悪口を言うというのは、いただけない話だ。まともな大人のすることではない。

『 「自分の感受性ぐらい」 茨城のり子

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

気難しくなってきたのを

友人のせいにはするな

しなやかさを失ったのはどちらなのか

苛立つのを

近親のせいにするな

なにもかも下手だったのはわたくし

初心消えかかるのを

暮らしのせいにはするな

そもそもが ひよわな志にすぎなかった

駄目なことの一切を

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性ぐらい

自分で守れ

ばかものよ 』

爪の垢でも煎じて飲むがいいとは、まさにこのことだ。

『 小学生ばかりか、作家批評家の中にもずいぶん粗雑なのがいて、こわいもの知らずで最大級のきわどい言葉を振り回している。こちらが真にうけないからいいようなものの、そうでなければとっくに連中の死体がそこらに転がっていることだろう。』

(P64、「ニュアンスについて」)

年甲斐もなく、かなり「イキっている」が、私が目の前で、このレビューを読んでやったら、『死体』になって『そこらに転がってい』たのは、間違いなく、阿部昭という「お山の大将」の方である。私には、こう言うだけの「実績」が、いくつもあるのだ。

『学識はあるらしいが、まるで薄情な顔つきをした文章がある。せいぜい山の手のお坊っちゃん乃至は奥様を気取っているが、どこか田舎訛のぬけない文章がある。一見端正らしくて整ってはいるが、よく見ると爪の先に垢が溜まっているような文章がある。何でも知っているようなことを言っているが、当人はそれが誰の口真似だと気づいていない青臭い文章がある。失礼だから名前は挙げないが、私は具体的に誰彼の文章と風貌を念頭に浮べて、スケッチしているのである。勿論かく言う私自身の文章作法は棚に上げて、だが。』

(P77、「いい文章」)

『失礼だから名前は挙げないが』とは、明らかに「大嘘」である。単に、真正面から喧嘩をする覚悟がないので、このように「保険」をかけた書き方をしているだけだ。最後に『勿論かく言う私自身の文章作法は棚に上げて、だが。』というのも、典型的な「保険」である。

ともあれ、ここまで書くのであれば、堂々と「名指し」すべきであり、それをせずに「当てこすり」をするばかりというところに、阿部昭という人の「人間性」が、端的に表れている。

戦う気がないのなら、中途半端な挑発を、単なる「泣き言」や「マスターベーション」として書くべきではない。そんな「薄汚れた文章」を書いて恥じないのは、阿部が、自分のことがまったく見えていない、何よりの証拠である。

『文学者の仕事は、傑作名作を世に送って読者を楽しませたり喜ばしたりすることだけではない。彼のいま一つの仕事は、言葉の選良として、自分の国の言葉を守ることである。いかに国が乱れようと、いかに世人が言葉を虐待しようと、彼は自己の言葉をその最高の水準に保持する責務を負うている。彼が文学者である限りは、世の中どうなろうと、自己の最良の国語で書かなくてはならず、誰に読まれようと読まれまいと、自己の最善の文章を書かなくてはならない。』

(P83、「私の国語問題」)

単なる「泣き言」や「マスターベーション」を公けにして恥じないような男が、『言葉の選良』だと自認しているのだから、滑稽というか、片腹痛いと言うべきか。

阿部としては、私がここで引用紹介したような文章も、阿部昭の『自己の最良の国語』で書かれた『自己の最善の文章』のつもりだということなのであろう。幸せな男である。

『 もっとも、短い小説の覚めた一時間をたのしむか、長い小説に何日間も夢うつつに引き回されることをよろこぶか一一それは各人の趣味の問題であろう。』

(P97〜98、「短編作者の仕事」)

本書に収録されたような、阿部昭の短文を「たのしむ」ことのできる読者とは、本書を何時間も『夢うつつ』で読める、「頭の悪い」人か、薬でもやっている人なのだろう。

『 私は短編という形式が好きで、これまでに書いた小説も大半が短いものですが、「短く」書くことは仲々骨の折れる仕事です。勿論、長いものを書くのも大変な労苦ですが、短編は長編とはまた別種の神経を要します。ある勢いに乗って、すばやく、一気に、簡潔に書き上げてしまわなくてはならない、という点で、短編はデッサンに似ていると言えるでしょう。』

(P246〜247、「『自転車』の事」)

少し「知恵がついた」ようで、ここでは、「長編には長編の苦労がある」ことを認めている、かのような書き方をしている。

しかし、そもそも、ろくに長編小説を読んでもいなければ書いてもいない阿部が『長いものを書くのも大変な労苦です』などと、気易くわかったようなことを言うのも、作家として「不誠実」なことだ。

また、『短編は長編とはまた別種の神経を要します。』などというのは、誰が考えても「わかりきった話」でしかない。要は「自分は、大変な苦労をして短編を書いているのだ。だから、それをちゃんと認めて欲しい」とアピールしているだけである。

ここからもわかるとおり、阿部は、作家が「苦労自慢」することが、みっともないことでもあれば、「愚かなこと」だということにも、まったく気づいていない。

言うまでもないことのはずだが、「作品」というのは「結果がすべて」であって、書くのに「苦労したかどうか」など、問題ではない。「楽にあっさりと書かれたものでも、傑作は傑作」であり「苦労に苦労を重ねて書かれたものでも、駄作は駄作」なのである。

それでも、「苦労」を認めて欲しいというのなら、対価を求めるのはやめて、アマチュアとして書いておれば良いのである。ならば、褒めてくれる人も、ぐっと増えるはずである。

さて、ここからは、阿部昭と詩人の荒川洋治との対談である。

当たり前のように、荒川も「短編」主義者で、阿部の信奉者のようだ。

『荒川 二百ページを超えるものは極力読まないようにしています(笑)。短いもので凝縮されたものは緊張を強いられると同時に快楽というか、充実感がある。ところが長いものでは、文学に向き合っているという気持ちになれないです。

阿部 何か初めから結論が出ちゃったな(笑)。ぼくは学生時代から何やかや書きてもう三十年やっているんだけど、正直なところうまく書けない。むつかしいんだな、小説というのは……で、このごろますますだめだなというふうに思うんでね。その理由は何だろうと考えているんだけれども、一つには世に騒がれている小説を読んでみると、「おれはこんないやらしいこと書けない」と思って自信喪失するんだね(笑)。

もともと小説というのは人間のいやらしさの探求であるわけだから、ぼくもその人間の一人として無縁ではないんだけれども、ぼくはそういうのを書きたくないんだ。無理して書いても柄でもない結果になるしね。』

(P263「短編小説を語る」)

荒川洋治は『二〇〇ページを超えるものは極力読まないようにしてい』る、そうである。

大長編を読みたくても、読みたいものが多すぎてままならない私には、なんとも羨ましいお言葉だが、読者は、荒川のこの言葉をしっかり記憶しておくべきであろう。

荒川は、基本的には、ドストエフスキーも読んでいないのだろうし、読んでいても「わからない」人なのである。

なぜなら、『二〇〇ページを超えるもの』にも、多くの「大傑作」があることを理解できている人なら、『二〇〇ページを超えるものは極力読まないように』する、などという「愚かな枷」を、わざわざ自分に強いることなどないからである。

ちなみに、実際のところ、荒川のこの言葉は、年長の先輩である「短編好きの阿部」先生への「リップサービス」なのであろうが、それをそのまま真に受けて「悦に入って」いる阿部昭は、正真正銘の「馬鹿」としか、言いようがない。

褒められ、自尊心をくすぐられて、天狗の鼻をヒクヒクさせながら『ぼくは学生時代から何やかや書きてもう三十年やっているんだけど、正直なところうまく書けない。むつかしいんだな、小説というのは……』などと「謙遜ぶって」言うのは、なんとも滑稽醜悪だが、しかし、その謙遜も長くは続かず、すぐに『で、このごろますますだめだなというふうに思うんでね。その理由は何だろうと考えているんだけれども、一つには世に騒がれている小説を読んでみると、「おれはこんないやらしいこと書けない」と思って自信喪失するんだね(笑)。』と、こういう「初歩的な皮肉」で、自分を高く評価しない「読者(批評家を含む)」に当てつけする。

だが、この言葉自体が、十分に『いやらしい』ものであることに、阿部自身は、まったく気づかないほどの「馬鹿」なのである。一一なお、私のこの阿部昭評は、『ドギツイ』表現ではあるが、「適切」な人物評ではあろう。

『荒川 (前略)だから阿部さんの小説の魅力というのは、完璧さだけではなくて、それをどこかで相対化しようとしているような、そういうやわらかな身の構えというか、眼のうごきが併せて動いているんじゃないかということを思いまして、幅の広さというものを改めて感じたんです。

阿部 それは非常にいいことを言ってもらったと思うんだけど、ま、どの程度やれているかは知らないけど、日本では、短編らしい珠玉の短編というのは、一つのパターンがありますね。何かおかしなことだけでも、短編小説道みたいなものもひょっとしたらあるんじゃないかという気がするんだけども、ぼくはそういうものに反発する気持ちも昔からあるんです。だから、『桃』みたいなエッセイふうに書いてしまうとか、それから『猫』については、そういうふうに言われたのは初めてだけども、(※ 自分自身が)仕事をしているとこも(※ 作中に)書いてしまうとかね。』

(P269〜 270、前同)

いやもう、荒川の「歯の浮くようなお世辞」と、それをそのまま受け取っている阿部の愚鈍さと醜怪さは、夏目漱石の長編『坊っちゃん』における「野幇間と赤シャツ」を彷彿とさせるものがある。

野幇間「教頭は、センスが抜群でげすなあ」

赤シャツ「いや、それほどでもないよ、君」

「引用」ではないが、こんな感じである。

『阿部 だから、短編の方が読者を厳しく選ぶかもしれないんだね。ぼくは長いものの方がはるかに速く読めますよ。

荒川 そうですね。

阿部 そう言うと長編の人には怒るかもしれないけども、長編は読みいいな、ある程度読み出すとね。

荒川 飛ばし読みもできるし。』(P273、前同)

阿部の小説は、「飛ばし読み」をする前に、多くの読者に選ばれ(て、はじかれ)「ぜんぶ飛ばされて、読んでもらえない」のであろう。

『時間の無駄』をしたくなければ、作家が自己満足しているだけの小説など、読まないのがベストであろう。

この意見には、阿部も荒川も、同意するはずだ。

『阿部 (前略)ぼくは短編、短編と言ってる感じがしちゃうんだけど、何も長編を目の敵にしているわけではなくて、今の文学の問題は長い短いというよりも、文学そのものの存在が問われているんだからね。小説の世界で起きていることは、多分、詩の世界はどこかでつながってくるんじゃないかというふうに思うしね……。

しかし今は、壮大な長編小説の時代ではないようだね。』(P281、前同)

阿部の場合『短編、短編と言ってる感じがしちゃう』のではなく、事実として『短編、短編と言ってる』のである。少しは「正しい日本語」を話してもらいたいものだ。

ちなみに、ろくに長編小説を読んでもいなければ、たまに読んでも理解できない人間が、どうして『今は、壮大な長編小説の時代ではないようだね。』などと言えるのか?

無論それは「願望と現実の区別がついていない」からである。

『荒川 (前略)そういう形で、全く過去の、現代詩と相容れないようなものをものが肩を並べてくるということは、これは詩の言葉の問題なんですけども、小説に対しても、例えば最近毎晩読んでるのは、プロレタリアの小説を読んでるんですけどね、結構おもしろいんですね。時代のことが全然わからない無責任な読み方ですけども、このころの日本人というのは、まじめで、物が見えなくて、おもしろいなあという(笑)、そういう変てこな感動をさそうものは、最近の小説の中にあんまりないんです。

阿部 それは多分、時代が一つ経巡ったんだね。だから、あなたの詩の方だけど、今の若い人で小説を書いている人も、もしかしたら武者小路の世界には共鳴する。つまり、その前は志賀直哉だったわけだけどね。

荒川 最近、どこかの文学賞なんかとっている人の長たらしいのを読んでいると、単純な物語が多いですね。男の人が女の人と出会って、何かロマンスに入って、セックスで壊れちゃうとか、わりと簡単な筋なんですね。ああいうものは、何かそこにまっ正直なものがあって、それって白樺派的なものと比べてみると、そんなに変わっていないような気がする。

阿部 「僕は美しい」とか、「僕は立派だ」とか言ってるんだから、案外、今の若い人の小説もそんなむつかしいことは言ってないんだね。

荒川 言ってないです。深みのあるもの、微妙なものを読みたいというと、やっぱり短編の方で、わけがわからんけど非常に何かが凝縮しているというか、何かこだわりがあるというものに思わず目がいっちゃいますね。』

(P283〜284、前同)

「歴史」に無知な荒川の、この「利口ぶった、上から目線」ひとつ見ても、荒川洋治という人が「自意識過剰な自慢たれ」だというのがが、とてもよくわかる。

ちなみに、「Wikipedia」のよると、荒川洋治の「人物・評価」は、次のとおり。

『『坑夫トッチルは電気をつけた』で、「宮沢賢治研究がやたらに多い。研究に都合がいい。それだけのことだ」と書き、一人の詩人に多くの研究者が群がる事態を批判するなど、党派にとらわれない鋭い指摘を、詩、エッセイの双方で展開している。長く務めた文芸時評では、大江健三郎や笙野頼子を厳しく批判するなど、いわゆる「文壇」的な発言をあまり行わない異色の存在である。「詩人」ではなく「現代詩作家」を名乗る。「口語の時代はさむい」「文学は実学である」など、時代を挑発するフレーズで知られる。

1986年の、鮎川信夫、大岡信との討議において、北川透は「荒川洋治の場合、最初に詩を書き始めた頃は見た目には難しい詩を書いていて、今は易しい詩を書いてますよね。ぼくは今でも荒川洋治は、多分難しい詩というよりも、ああいう修辞的に混みいった詩を書こうと思えば書けると思いますね。書けるのにすごく分り易い詩を書くでしょう。ぼくはそこが屈折だと思うんですね。」「平出隆や稲川方人は荒川洋治をすごく嫌っているでしょう。それから「麒麟」の人たちも彼をほとんど評価しませんよね。」と述べている。

2006年11月14日、ラジオ番組『森本毅郎・スタンバイ!』内のコーナー「話題のアンテナ 日本全国8時です」において、名前の読みが本当は「あらかわ ひろはる」であることを明かした。26歳のとき、『朝日新聞』の「ひと」欄で「ようじ」とルビがふられたことから、自身もそう名乗るようになったらしい。』

要は「逆張り好きの、目立ちたがり屋」だということだ。

当然、嫌っている人も多いのだろうが、ここでの問題は、荒川洋治にとっての阿部昭は、所詮「逆張りの対象」でしかないということ。

阿部が「世間で評価されない作家」だからこそ、「俺は、特別な目利きだから、阿部昭の素晴らしさがわかるのだ」と、自身の「目利き」ぶりをアピールするために、「お世辞に飢えている作家・阿部昭」を、殊更に持ち上げて見せたのである。

なお、阿部はここで、『今の若い』小説家の作品を指して『「僕は美しい」とか、「僕は立派だ」とか言ってる』と言ってるが、「それは阿部自身のことだろう」というのは、誰もが気づく程度の「皮肉な現実」でしかない。

さて、最後は、本書『新編 散文の基本』用に書かれた、荒川洋治による「解説」から、荒川の「阿部昭」評である。

『 阿部昭は、短編の名手である。「明治四十二年夏」「人生の一日」「天使が見たもの」など屈指の名編を書き残した。たまたま書いたものが短いもので、それがすぐれたものだったということではない。そういう名短編の作者ではない。最初から短編を書くことをめざした。ことばと文章を研ぎ澄まし、短編を書きついで、作家生活をまっとうした。そういう純粋さに徹した作家は、昭和後期では、三浦哲郎を除くと、阿部昭しかいないといっていいかもしれない。普通なら、そんな人にはなりたくないと思われるような、作家としてはとてもきびしい生き方を選んだ人だと思う。短編を書く人でしか(※ ママ)見えないもの、けわしいもの、こまやかなもの、静かなもの、熱いものが、本書の奥底に流れているように思う。』

(P298〜299、「解説」)

荒川はここで、まるで阿部が「あえて困難な短編作家の道を選び、それを生涯貫き通した人」ででもあるかのように書いているが、これは事実に反しており、所詮はこれは、「頭の悪い読者向け」の「お涙頂戴の嘘」でしかない。

阿部自身も認めているとおり、阿部は「短編が、読むのも書くのも好き」だったのであり、だから「短編」を書いただけ、である。

わざわざ、困難を求めて、特に好きでもない「短編」に固執した、ということではないのだ。

なのに、こんな「見え透いた嘘」を平気で吐けるのは、荒川洋治という男が、基本的には「ウケ狙いの嘘つき」だということであり、それは彼の「逆張り」指向とも、完全に一致している。

作家の北原綴こと武井遵は、父親である「詩人」の金素雲を評して「詩人で食ってますというような人間は、基本的に信用ならない」(『詩人・その虚像と実像 父、金素雲の場合』)という趣旨のことを書いていたが、この指摘は、荒川洋治についても、完全に当たっていると言えるだろう。

この点では、荒川よりも武井の方が、よほど「正直」だったと言えるのである。

そんなわけで、本書を褒めるような読者は、よほど「読めない読者」である。

無論、阿部昭だって、荒川洋治だって、「それなりの才能」はあり、「それなりの作品」は残しているのだろう。

だが、本書を読んで明らかになった、彼らの「本質」からすれば、そんな彼らの「それなりの作品」を、わざわざ読むのは、どう考えても『時間の無駄』でしかない。一一そう断じても良いはずである。

(2023年1月17日)

○ ○ ○