【展覧会レポ】練馬区立美術館「三島喜美代―未来への記憶」

【約5,500文字、写真約60枚】

練馬区立美術館で開催されている「三島喜美代―未来への記憶」を鑑賞しました。その感想を書きます。

【この投稿であなたに伝えたい点】

❶大満足の展覧会、❷作品だけでなく、三島喜美代自身の魅力が十分に伝わる内容だった、❸作品や考え方の変遷が分かりやすく、キャッチーな作品が面白いことに加え、メッセージ性もはっきりと伝わった、❹大人も子供も、アートに興味がある人も薄い人にもおすすめできる楽しい展覧会です。

<6/27追記>

6/17、三島喜美代さんが91歳で病気のため死去した、とのことです。ご冥福をお祈りします。素晴らしい作品をありがとうございます。

展覧会名:三島喜美代―未来への記憶

場所:練馬区立美術館

おすすめ度:★★★★☆

会話できる度:★★★☆☆

混み具合:★★☆☆☆

会期:2024.05.19(日)~ 2024.07.07(日)

休館日:月曜定休

開館時間: 10:00~18:00

住所:東京都練馬区貫井1丁目36−16

アクセス:中村橋駅から徒歩で約3分

入場料(一般):1,000円

事前予約:ー

展覧所要時間:1時間〜1時間半

展覧撮影:全て可能(動画以外)

URL:https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=202401281706414617

▶︎訪問のきっかけ

森美術館で実施されていた「アナザーエナジー展」(2021.4.22~ 2022.1.16)で、三島喜美代の作品が話題になっていました。私はそこで「三島喜美代」を初めて知りました。※私は訪問せず

2024年の初旬、初めて菊池寛実記念 智美術館へ行った際「現代陶芸」の面白さをズバッと感じました。そこで、今回の展覧会に足を運びました。

▼過去に訪れた練馬区立美術館の展覧会

美術館と公園はセットが理想

▶︎「三島喜美代―未来への記憶」感想

三島喜美代(1932-)は、絵画を出発点に現代美術家としての活動を1950年代にスタートさせました。(略)シルクスクリーンで印刷物を陶に転写して焼成する立体作品「割れる印刷物」を手掛け、大きな注目を集めます。(略)情報からゴミへと三島の問題意識も次第に移っていき、空き缶や段ボールなど身近なゴミを題材に陶で再現した作品、産業廃棄物を高温で処理した溶融スラグを素材とする作品を発表しました。(略)東京の美術館における初の個展となります。展覧会を通して、三島が社会の現実を見つめながら、情報とゴミの問題をテーマに一貫して追い求めてきた作品世界の全貌を明らかにし、その魅力と実像に迫ります。

会場は大きく4部構成になっています。しかし、今回は私なりに区切りを変えて、三島喜美代の作風の変遷を整理しながら、感想を書きます。

動画を除く全ての作品が撮影可能でした。私が練馬区立美術館に数回行ったことがある中でも、全て撮影可能だったのは初めてでした。

1)抽象→具体の初期作品

三島喜美代は、もとは医者になりたかったそうです。しかし、学生時代に教師の勧めで絵画を始めます。そこで絵画の楽しさに目覚めました。

抽象的な作風

1953年、三島喜美代は、画家の茂司と結婚します(結婚は2回目)。茂司は、具体美術協会の吉原治良とも交流がありました。三島喜美代はそこから影響を受け、抽象から具体の作風に移行していきます。

具体的な作風

画業を続けていた中で、三島喜美代は茂司が持っていた雑誌『LIFE』に何気なく目を止め、作品にコラージュとして取り込んでいきます(三島喜美代曰く「結婚してお金がなくて、コラージュを始めた」とのこと)。

初期のコラージュ作品やシルクスクリーン作品は、ポップアートのような印象を受けました。まさに、後半の展示でもウォーホルと見紛うような作品がありました(後述)。

中には、馬券を使ったアート作品《メモリーIII》もありました。そこら辺にあるものを作品に使い「これもアートや!」という考えは、デュシャンに似ています。また、森村泰昌が「美術なんてコロッケやアイスクリームと同じです」と言ったような考え方とも同じかもしれません。

このように、初期の作品群は前衛的な作品が多かった印象でした。しかし、雑誌の切り抜きや、馬券といった身近なものを作品に使う姿勢は、今の三島喜美代の作品にも続いていることが分かりました。

2)「割れる印刷物」の開始

1970年代、三島喜美代がポップアート的な絵を描いていた時、どこか迫力や緊張感に欠けたと感じたらしいです。その時ふと、くしゃくしゃになった新聞を見つけました。「これで作品作ったら面白いんちゃうか」「新聞のコラージュをして、平面よりも立体がインパクトあるかも」と思ったのが「割れる印刷物」の始まりだったそうです。

私が初めて新聞を転写した焼き物を見た時、軽いのか?重いのか?脆いのか?硬いのか?柔らかいのか?不思議な感覚に陥りました。まさに、そのような点が、当時の展覧会でも評価されたのかもしれません。

三島喜美代は「あ、これ面白い」と作品を作った後に、「日常生活にあるものを、異化作用を通して、情報洪水の危機や不安を顕在化させ、再認識させる」挑戦を行っていきました。決して、社会批判的な精神が先にあって作品を作っていない点がポイントだと思います。

「割れ物注意」の作品を見た瞬間、クスッと笑ってしまった(これも、もちろん焼き物)。さすが、大阪人らしいギャグセンスを感じます。

情報の封じ込めを表現することで、大量消費社会・情報化社会を批判

多くの作品は「岐阜県現代陶芸美術館」「滋賀県立陶芸の森」所蔵でした。一見してギャグのような作品も、専門家が価値があると評価しているのは面白いな、と感じました。

当初、「割れる印刷物」を生み出すことで、情報化社会へのアンチテーゼを伝えていました。その後、着眼点が「情報」から「ゴミ」に徐々にシフトしていきます。

三島喜美代の目には、ゴミが作品に見える

三島喜美代の唯一の「割れない作品」(タグのみ陶製

3)作品の巨大化とゴミ意識

三島喜美代は、電車の中で親子で漫画を読んでいる光景を目にした時「漫画は今の時代のバイブルなんやな」と感じ、漫画の転写作品を思いつきます。

その後、三島喜美代はふと「このままの作品を作り続けていいのだろうか?」と思ったそうです。そこで「スケールを巨大化したら面白いんとちゃうか?」と思い、実行しました。このスタイルが、今の大規模インスタレーションを得意とするスタイルに通じています。

三島喜美代の巨大な作品を見た時「大きいことは、シンプルにインパクトがあって面白い」と感じました。直近で、青森県立美術館や十和田市現代美術館へ行った時も同じ感想をもちました。

この頃から、三島喜美代の着眼点がはっきりと「ゴミ」へと移ります。それは作品を作るために粘土を仕入れた際、取引先から「最近は粘土も少なくなってきて…」と言われたセリフがきっかけだったそうです。

作品を作ること=資源を消費していることを認識した三島喜美代は、再生素材である溶融スラグと廃土を混ぜた土を使って制作を始めました。そして今は、それ以外の「ゴミ」も作品の材料に使用しています。三島喜美代曰く「ゴミからゴミを作る」とのこと。

私は、今回の展示の中で特に、サンキストとバナナの箱の作品が気に入りました。ウォーホルのブリロボックスを発想が同じです。普通のゴミ(そこらへんに転がっているもの)も、見方を変えればアートになる。この考えは、私のアート観にも共通するため、三島喜美代に共感することができました。

会場内に設置されていた映像「三島喜美代ー人と作品ー」(22分)「三島喜美代インタビュー」(12分)(ともに岐阜県現代陶芸美術館)は、三島喜美代や作品を理解する上で大変参考になりました。

インタビューに映る、大阪の十三(梅田の隣)出身の奔放で直裁な性格は、まさに私の好きな関西人の鑑でした。どんなことにも理屈をこねず「面白そう」と次々に挑戦する姿勢からは見習う部分が多いです。

「暗く感じるよりも楽しい、ユーモアをつけて表現する」「馬鹿げているけど、これは何?と振り向いてくれるもの、床の間に置くよりも、外に置いて、これ何ですか?と聞かれるもの、その方が自分もノっていける」「ゴミかと思う人もいるし、作品と思う人もいる、それで良い」「今がスタートラインのつもりでやり直したい」「自分の生きている現代を表現したい」

▼参考)展覧会とは別のインタビュー動画

大阪人のアーティストっていいですよね。難しい横文字を使って、斜に構えていない。誰かを楽しませよう、驚かせようという気持ちが強く、朗らかに作品を作る姿勢が、私は好きです。安藤忠雄にも同じ感覚を抱きました。この展覧会の映像のおかげで、三島喜美代の作品だけでなく、三島喜美代自身の魅力も十分に理解できました。

代表作のゴミ箱に入った空き缶。これは、三島喜美代曰く「雑然としていてガチャガチャした下町」である十三、そこに流れる淀川の河川敷にあったゴミ箱がきっかけだったそうです。三島喜美代の作品は、日常生活にある「あ、これ面白そう」から生まれるものがほとんどです。

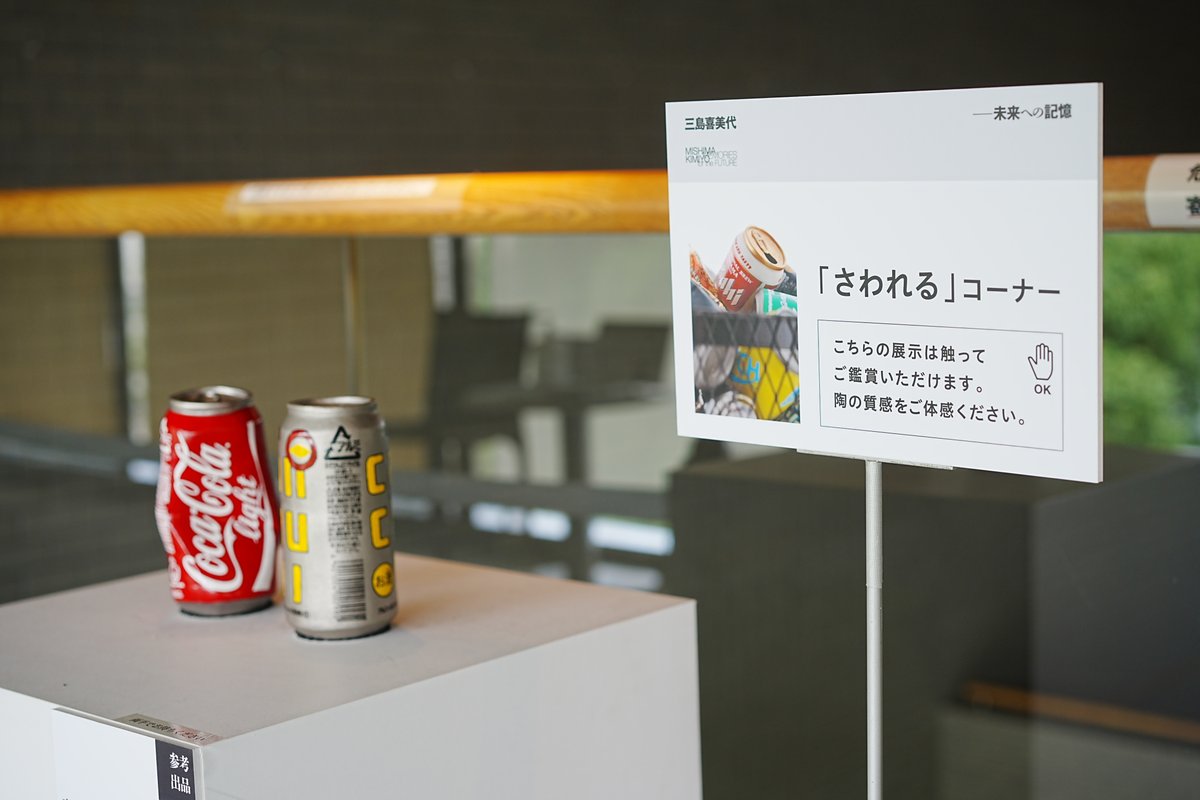

今回の展覧会には、「さわれる」コーナーが設置されていました。まさにどの展示を見ても「触りたい!」と思っていました。来場者の気持ちをよくわかっている取り組みだと思いました。

実際に手で持ってみると、思った以上に分厚く、ずっしりしていました。触る前は、ちょっとぶつけたらパリンと割れそうなくらい薄いのかな、と思っていました。

そのゴミ箱を巨大化させた作品が香川県・直島にも設置されています。まさに豊島問題にぴったりの作品だと思います。まとまった時間ができたら、いつか直島に旅行してみたいです🛫

最後の展示室に、レンガを10,600個、一部屋すべて使った作品が設置されています。「情報 x 巨大 x ゴミ」を組み合わした力作だと思いました。

レンガには、20世紀の新聞が1つ1つ転写されています。古ぼけたレンガ=風化した情報、約1万個の膨大なレンガ=情報の洪水・情報化社会を想起させます。現在、ショート動画のように、情報はどんどん細切れになり、流行してもすぐに使い捨てられてることを暗示しているように感じました。

今回の練馬区立美術館の展覧会は、子供でも興味をもって楽しめると思いました。「情報化社会」は難しくても、作品から「ゴミ問題」はダイレクトに思い浮かびます。

また、練馬区立美術館の施設は古いものの、今回も含めて毎回、企画・キュレーションにセンスを感じます。さらに、菊池寛実記念 智美術館でも感じたのと同様に、現代陶芸ってやっぱり面白いな、と思いました。岐阜県現代陶芸美術館にもいつか行ってみたいです。

今まで何度か通り過ぎていたけど、三島喜美代の作品だったとは知らなんだ

▶︎まとめ

いかがだったでしょうか?総じて、大満足の展覧会でした。三島喜美代の作品の変遷が分かりやすかったです。特に、見る人を楽しませたい、面白いと思ったらすぐにやる!という、三島喜美代自身に魅力を感じたことが大きかったです。また、作品はキャッチーでとっつきやすいことに加え、その背景にしっかりしたメッセージ性も感じられた点も良かったです。これで1,000円はお得です!

▶︎今日の美術館飯

Thank you for your support!