ドイツの森の幼稚園で実習している自分が抱いている教育観を、6万1750文字使って全部吐き出してみた!

自分が作っている「自分の教育観の棚卸し」マガジンについて記事にしてくださった方がいらっしゃった☟

それきっかけで自分でそのマガジンを見返してみると、ただただ376本の記事を垂れ流していただけで、全く体系的にまとめきれていないことが分かったので、この土日を使って自分の教育観を整理してみた。

~~~~~

6万文字以上も使って書いたので、記事がめちゃくちゃ長くなってしまった。そこで、要約的な感じの記事を書いた。6つの質問に答えることで、自分の教育観をある程度示すことが出来たと思う。

*ドイツの森の幼稚園で実習している自分が、森の幼稚園に関する6つの質問について答えてみた!

Q1 なぜ森のようちえんをつくったのですか?

作ってないので、回答省略。

Q2 子どもたちにどんな成長をしてほしいですか?

幼児期というのは子どもの身体的な発達が盛んに行われる時期なので、うんと体を動かせる環境が子ども達にとって大切だと思う。

森という自然環境(カテドラル効果、緑色が持つ色彩効果、バイオフィリア効果、森が神経面に与える影響、森が健康面に与える影響、森が精神面に与える影響など)と森の幼稚園ならではの特性(登降園や食事以外はすべて自由遊び、危険と隣り合わせ、想像力溢れる遊び、異年齢保育、開放的な空間、周辺環境を直接体験など)を存分に活用して、自分の体を発展させて欲しいと思う!

ただ個人的には、「小さい頃の経験がその子の一生を決めるみたいな論調」には傾倒したくないと思っている。

以前に、ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン教授が、著書 『幼児教育の経済学』 の中で、教育投資の効率が一番良いのが幼児教育であると明らかにし、5歳までの教育がその子の人生を変えるみたいな論調がそれ以降に結構盛んになった。

確かにそうかもしれないが、個人的には、「人間はいつでも変われる」と思っている(人との出会いや周囲の環境の変化によってどうにでも転がるのだから当然)ので、幼児教育に期待し過ぎないようにしようと思ってます。

Q3 森のようちえんで何をめざしていますか?

「その子がその子らしくいること」です。

自分の信念として、「森の幼稚園は子ども達にとって最高のおもちゃ箱!」というものがあります。

何故かというと、前の質問で述べた森という自然環境と森の幼稚園ならではの特性は、全ての子ども達の遊びのニーズを満たしてくれるからです。子ども達を見ていると、外で遊ぶのが好きな子もいれば、中で静かに遊ぶのが好きな子もいます。そんな色々な個性を持った子ども達を、その子らしくいさせることが森の幼稚園では可能です。

自分のもう一つの信念として、「子どもらしい子どもが、大人らしい大人に育つ」というものがあります。

「子どもらしい子ども」とはつまり、『今や自分のことを考えがち、熱中しがち』ということです。「大人らしい大人」とは、その逆の特性である『過去・未来、他人について考えることが出来て、マルチタスクが可能』だと考えています。

子どもの時は、「今」や「自分」のことを考えがちだし、何か一つのことに熱中する感じが多いかなと思ってます。

それが成長するにしたがって、「過去・未来」や「他人」のことに思いを馳せれるようになったり、マルチタスク的な行動がとれるようになってくるイメージがあります。

そういう風に、最初は自分中心だったのが、徐々にその範囲が広がって物事を考えられるようになるのが、「大人らしい大人」って気がするのです。

一方で、これが反対になると結構キツイのかなと思います。つまり、「大人らしい子ども」は「子どもらしい大人」になるのではないかということです。

子どもの時に、他人の事ばっかり気にしたり、過去や未来の事を考えて今を大切にできなかったり、何でもかんでもやらされたりして、子どもらしくいられずに、やけに大人びた振る舞いしてしまう「大人っぽい子ども」は、その反動で、大人になってから、今の事しか考えない、自分の事しか考えない、一つのことに固執してしまう「子どもっぽい大人」になってしまうのかなと思います。

それを裏付けるかのように『いい子に育てると犯罪者になります』という本も出版されています(https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784106106590)。

その子がその子らしくいられる環境が大切なことは紛れもない事実であり、森の幼稚園はその環境を創ることが可能だと思ってます。

Q4 何を心がけて子どもたちに向き合っていますか?

個人的には、「昨日よりも今日、今日よりも明日」という『今日育』の意識を持って子ども達に向き合っています。

今日育とは、“今日”を“育”てるということです。子ども達の今日を育てることが出来たら、子ども達は過去の自分に支えられて、未来の自分へと前進していけると思ってます。

森の幼稚園は、『子ども達が挑戦できる環境を備えていて、様々な体験を与えてくれる』し、『子ども達の好奇心と想像力を刺激して、絶えない情熱を与えてくれる』場所です。

前者によって生み出される、「挑戦、成功、失敗、努力、頑張り、没頭」みたいなモノから過去が形成されるイメージ。そういう経験が、今の自分を後ろから支えてくれるのではないかと。

後者によって生み出される「夢、目標、理想、憧れ、好奇心、想像力」みたいなモノから未来が形成されるイメージ。そういう情熱が、今の自分を前へと導いてくれるのではないかと。

つまり、「今日の積み重ねで出来た過去は、今の自分を支えてくれる。今日を育てた先にある未来が、今の自分を導いてくれる。」ということではないかと思うのです。

そして、その循環を創り上げていくということが、『Führe sie nicht den leichtesten Weg, aber den schönsten.(子ども達を最もラクな道ではなく、最も素敵な道へと導く)』という言葉の中にある『素敵な道』だと思っています。

なので、個人的には子ども達をその素敵な道へ導けるような大人になれたら良いなと思います。

Q5 保護者に伝えたいこと

子どもは人生に『彩り』を与えてくれる存在ということです。

是非とも、「子どもの存在自体が周りをイキイキとさせてくれる」ということを、これまでになく美しく描いているこの絵本を読んで頂きたいです👇

個人的には、子どもと接することで、子ども達から様々な色を受け取って、自分の人生が色鮮やかな彩溢れるモノになっていく感覚があります。子ども達を相手に働くというのはとても楽しいですし、もし給料がもらえないとしても、自分は森の幼稚園の先生になりたいなと思っています。

この絵本では、子どもから大人への色付けが描かれていましたが、個人的にはその逆のこともやっていきたいなと考えています。子どもと一口に言っても様々な子どもがいますから、最初のエリーゼみたいに灰色の子どもがいたっておかしくありません。そんな子どもに出会った時に、エミールのように色付けしてあげるのが大人の役目ではないかと思います。

子どもも大人もイキイキして、それが相互に影響し合っている環境に僕は身を置きたいですね。その状態こそがまさに、「子どもと大人が同じレベルに立っていて、共に生きている」ことだと思います。

Q6 あなたにとって森のようちえんとは?

一言で言えば、

自分を表現するのに最適の手段

だと思う。

自分の中にあるものをぶつけて、満足する形にして外に出せる、唯一のモノって感じ…

だから、生きている限り、ずっと関わっていけたら良いなと思う。

“No 森の幼稚園, no life”的な…?笑

~~~~~

自分が考える教育的信念

☆子どもからの「見て!」には絶対に応える

〉子どもの「見て見て~」「聞いて聞いて~」は、子の内発的動機を高める大チャンスなので、忙しくても「ちょっと待って」と先延ばしにせず、速攻褒めてあげましょう。

子ども達にこれまで何度、「キーくん、見て!」と言われたことか。

自分の描いた絵、木に登った姿、発見した何か面白いもの、工作物、家から持ってきたお気に入りのモノなどなど、子ども達は何でも見てもらいたがる。

で、子ども達が「見て!」って言うのは、好きな人にしか言わないんですよね。そのことをなんとなしに感づいたので、「キーくん、見て!」と言われたら、どんなに忙しくても一回作業をストップして見ますし、その際は何か一つリアクションを大げさにすることを心がけてます。

やっぱり、無視されたら嫌な気持になると思いますし。

で、このリアクションの参考にしたのが自分のお父さんの姿ですね。

2歳か3歳の頃にお父さんと二人で家の近くを散歩してた時のビデオがあって、それを見てると、僕とお父さんが用水路に行って、僕が「見て~」って言いながら用水路の側に立って、わざと足を用水路側に入れようとすると、お父さんが「あぁ~、やめて~落ちるよ~」ってリアクションしてくれたんですね。で、その様子を見た小さい頃の自分が面白がって、また同じことを繰り返して、お父さんもまたリアクションしてくれたんですよね。

その経験があったんで、大人になった自分はしっかりと子どもの「見て!」に反応して、リアクションして楽しませようと思ってます。

☆子ども達に自由を与えることが出来る少人数体制でやりたい

保育士1人対子ども20、30では保育士死んでしまう!!(https://note.com/69_k/n/nbbeb355ffb91)

ご尤もなご意見。僕はそれが嫌だから、『子ども達約15人に大人達3名』のドイツの森の幼稚園へ行く。

その体制を知っていて、体験する者として、発信する義務があると勝手に感じてる。

*実習先のドイツの森の幼稚園における保育士人数と対応できる子どもの人数について

子ども達の人数が多いにもかかわらず、先生の人数が少ないと、どうしても先生が子ども達を”管理する”方向になってしまいがちだと思う。

管理するってなると、先生も子供も精神衛生的に良くないと思うんですよね。先生の立場だったら、子ども達が言うことを聞かなかったらイライラするだろうし。

個人的には逆に、「子ども達が従ってくれる」感じも嫌なんですよね。自由が好きなので、子ども達を支配するのはあんまし好きじゃない。己の欲せざるところ人に施す事勿れ。

個人的にはやはり、子ども達を「集団」として見るのではなくて、「一人ひとり」として見ていきたいというのがある☟

<一人の尊厳>

人間は一人として迎えられ、一人として遇せられるべき、当然の尊厳をもっている。ただに人間ばかりでなく、宇宙の一物といえども、もの皆個体の存在をもっているのであるが、人間において、特にその尊厳をもつ。

これは、必ずしも、心理学的にいわゆる個性の別という意味ではない。個性は相対的のものであって、一人の価値はその個性の価値であるが、人間の一人は絶対のものである。各個人の人間が銘々に有する、神聖なる尊厳である。すなはち、全ての人間は、その個性を尊重せられる権利をもつと共に、先ずその前に、一人として迎えられるべき尊厳をもっている。

この意味において、一人を一人として迎えないことは、人間の尊厳をおかすことである。一人の一人たることを忘れるのは、人間に対する最根本的の無礼である。

今我等は、新しき子供を迎えた。一団の新入園児を迎えたのでもなく、一組の新入学生を迎えたのでもない。我等の迎えたものは、その一人ひとりである。一人ひとりが、人間としての一人の尊厳をもって、我等の前にあるのである。一人ひとりたることを忘れるのは、人間に対する、全ての誤りの出発点である。一人ひとりたることを無視するのは、人間に対するあらゆる罪の基である。

幼きが故に、一人の尊厳に、一毫のかわりもない。

でも、日本の教育制度で「保育士1人に対して子ども20人」って、もう保育士は子どもを「集団」として捉えないとやっていけない状況になってると思うんですよね。

これって逆説的に言えば、子どもを従わせるのが上手な保育士がいて、それで今まで何とかやってこれたからこそ、「保育士1人対して子ども20人」という状況が改善されないのではないか?

従わせるのが上手な先生というのは、いわば、山登りで子ども達を山頂まで引っ張っていくイメージが個人的にはある。頂上までの道筋は先頭にいる先生が決めて、子ども達はその先生の後ろを付いて行くみたいな感じ。

個人的に目指したい先生像というのは、”子どもを手の平で転がせる先生”である。つまり、山登りにおいて、子ども達に好きなルートを選ばせる。そして、子ども達はAルート、Bルート、Cルートなどの様々な道を通っていくのだが、最終的には山頂に辿り着くのである。その時に先生は、子ども達が選んだルートの状況などを考えて、それぞれの子どもに対して適切な助言をして、頂上へ到達するサポートを行うのである。

ただ、それをするには膨大な準備が必要なのである。前者の引っ張るタイプの先生は「自分の進む道」だけの情報を仕入れておけばよい。そして、子ども達を先導するだけである。

後者の先生は、「あらゆるルート」の情報を仕入れなければならない。なぜなら、子ども達がどの道を選ぶか分からないから。子ども達がどんな道を選んでも対応できるように準備する量は、前者の先生の準備の量とは比にならない。

だけど、それをすることによって、やっと、子ども達に選択の自由を与え、子ども達の「主体性」を引き出すことが出来ると思ってます。

前者の「絶対にこの道を行かないといけない!」と子ども達に言う先生よりも、後者の「自分の好きな道を選んで良いよ!」と子ども達に言える先生に自分はなりたいと思っている。

そうやって、「子ども達に自由な選択をさせて、好き勝手にやらせているのに、子ども達は最終的にゴールにたどり着く」という芸当が出来る先生には、腕があると思う。

そういう観点から見ると、森の幼稚園は明らかに後者のタイプである。食事の時間以外は子ども達の自由遊びの時間になっているので、子ども達が起こすあらゆる可能性について先生は対応できなければならない。

子どもの数だけ求めてくるモノは違ってくるので、それらに全部対応できるようになるのは大変なことだと思うけど、その大変さのおかげで、こっち側がずっと勉強し続けることが出来るっていうのが、とても良いなと思う。

倉橋惣三の言葉を借りれば、

自分の修養を離れて人の教育は出来ない。

ということである。

子ども達の自由を守るために、陰であらゆる努力をし尽して、実践では子ども達の様々な要求にちょちょいのちょいと対応して、好き勝手にさせてるように見えて、実は子どもを手の平で転がしている先生を目指したい。そう思って日々の実習に取り組んでいるし、だからこそ全ての状況が自分の血となり肉となり、将来の糧になっているなと実感している。

☆自分のどの行動が、子どもに対して多大な影響を与えるかどうか分からないから、子どもといる時は常にその時のベストの自分を出す

大人が言った何気ない一言がその子どもにとっては一生心に残っているという事例は、よくあることだと思います☟(良い思い出も悪い思い出も…)

モノは言いよう…

「お前はこういう音楽が好きに違いない、嫌いならやかましくて寝ていられない」

>先生が言ってくれた、ゆうひくんの文章は面白い!たったの一言、一瞬の出来事だ。文章が好きになった僕は、あの時の先生と同じように、誰かを勇気づけられるような言葉を伝えたい。

何がその人の自信になるか分からんな…

「あんたと話すのは面白い」

だからこそ、「職業」として子ども達と接する自分の場合は、常に自分のベストを出し続けたいと思うのです。子ども達の前では自分をさらけ出して、全力でぶつからないといけないなと思います。なぁなぁな気持ちで、相手の人生にかかわるなんて出来ないです。ましてや、仕事としてやるんですから。

自分自身をぶつけた結果として、「Führe sie nicht den leichtesten Weg, aber den schönsten.(子ども達を最もラクな道ではなく、最も素敵な道へと導く)」ことを達成出来たら、最高だと思ってます。

*原点とFühre sie nicht den leichtesten Weg, aber den schönsten.(子ども達を最もラクな道ではなく、最も素敵な道へと導く)

というか、子ども達に対して大人は、自分の歩んできた道しか教えられないと思うので、自分自身が素敵な道を歩んでないと、子ども達を素敵な道へと導くことはできないと思っている。

〉それ以外の教育の在り方…を知らないので、…押し付け…ているという「負の連鎖」

先生になる人ってのは、日本から出たり、違う教育を受けた経験を持ってたりする人がなった方が良いと思う。

自分が素敵な道を歩んでいるかどうかは棚に上げておいて(笑)、自分が出来ることといえば、ただただ自分自身を出すことであると思うし、そういう風に全力で向き合ってくれる大人の存在が、子ども達にとっては嬉しいのではないかと思う。

子供にとってうれしいことは、我等がいかに立派な人間であるかよりも、我等をいかに十分に彼等に与えてくれるかである。子供にとってもっとも幸福なことも、教育にとってもっとも肝心なことも、恐らくこれに他あるまい。我等は何をやるかでなくて、我等自身を与えることである。それだけが我等に出来る。 幼稚園雑草(上)p17

〉A君に足りなかったことは、学習したことや、A君なりに頑張ったことに対する教師の評価だった…細かく褒めていくことを意識して…成功した体験を、確実に積み重ねていきました。

個人的には教育も芸だと思っている。教育にはその人の個性が出るので。それで、自分が崇拝している立川談志曰く、

<芸>はうまい/まずい、面白い/面白くない、などではなくて、その演者の人間性、パーソナリティー、存在をいかに出すかなんだと気が付いた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

演者の人間性を、非常識な、不明確な、ワケの分からない部分まで含めて、丸ごとさらけ出すことこそが現代の芸かもしれませんナ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

落語というのは「演者のパーソナリティー」以外の何物でもない。ナニ、落語ばかりでなく、芸能の全てといってもいい。

ということなので、やっぱり、自分を出していかないといけないのだなと思うのです。自分を出さないといけないからこそ、普段から精進を重ねて、子どもに見せれるような自分を作っていかないといけないのだと思います。

倉橋惣三の言葉をもう一度借りれば、

自分の修養を離れて人の教育は出来ない。

ということである。

何も努力してないありのままの自分を見せたところで「芸」にはならない。

自分の内から出るものが芸になると思う☟

*個人的芸術論

あと、やっぱり子ども達は”その人”を要求してると思うんですよね。例えば、子ども達から「キーくん、鬼ごっこしようよ」と言われた時に、『ごめん、今忙しいから出来んわ…。他の先生に質問してみたら?』って返すと、「え~、じゃあ、いいわ」ってなることがあるんです。

なので、子ども達から求められてるという意識は常に持っておいて、子どもと関わる時は全身全霊で臨みたいと思っている。

―――自分でなければならない。―――・・・何事でもこういう心持があってこそ、自分のしていることに力が入る。それでこそ、相手に充分に徹底し得る。・・・どうしたら、どうしたらとばかり考えていて、自分が一人ひとりの子供たちの為にどの位必要のものだということは、一度だって思いもしない。子供たちは要求しているのだ。私を要求しているのだ。私からではない。私をだ。私からお噺を聞きたいばかりじゃない。お噺を私から聞きたがっているのだ。私と遊びたいのだ。 幼稚園雑草(上)p138~139

で、子ども達と接する時に、子どもを楽しませたいと思うのであれば、絶対に「自分が楽しむ」ということが必要かなと思ってます。「自分が楽しむ=相手を楽しませる」の法則です。

芸で思い出すのは留学した時の2つの教育学の授業。当時の私のドイツ語力は惨憺たるもので、どちらの授業も、内容は全く理解できなかった。けれど、一方は見ていてとても面白く、片方は退屈な時間が流れていた。

面白い授業の先生はイタリア系の若い男性が担当していた。「流石イタリア!」と思わせるようなお洒落なスーツを身にまとった先生が教壇に腰掛けて一言二言話した後は決まって、生徒たちとの議論合戦だった。講義室内を歩き回りながら、「これは~~~で、・・・だけど、前列のそこの君。このことについてどう思う?」みたいな感じでどんどん生徒に質問を投げかけるし、生徒も負けじと、先生が説明中でも手を挙げて今すぐにでも答えたいと思わんばかりの姿勢を示す。先生が持っている教育への熱い思いが講義から読み取れたし、その思いから溢れ出てくる行動の熱さが、聞いている生徒にも伝わって、講義室全体が熱気に包まれたような雰囲気だった。授業が終わっても先生の元に質問してくる学生が毎回現れていた。私としては授業の内容は全く分からなかったが、先生の情熱を感じることが出来たし、何より先生を見ているだけでとても楽しかった。

もう一方の、退屈だった授業の先生は上記の先生とは全くの逆と言ってよい。年配のおじいちゃん先生で、教壇に立つやいなやパワポの準備を始める。そして、パワポの説明をしだしたらそこから立ち位置は変わらない。パワポのスライドは文字がびっしり書いてあって、先生がそれを読み上げるだけ。なんか前年度と同じスライド使ってないかと勘繰ってしまう。先生が読み上げるだけの退屈な時間が続くだけなので、聞く側も携帯をいじったり、友達と会話したりする人もちらほら。苦行に耐えて、睡魔に打ち勝ったら、生徒たちは一目散に教室から出ていき、先生がいそいそとパワポの片づけをする。私としては授業の内容は全く分からなかったし、先生の情熱を感じることもできなかった。有意義に感じたことはただの一度もなかった。

両方の授業を言語的に理解することが出来なかったが故に、先生の質の違いをまざまざと感じ取ることが出来たのは大きな経験だった。聞き手によっては、「熱い先生は苦手」って言う人もいるから、一概に良い悪いは判断できないが、少なくとも自分の好みは前者の熱い先生だった。

聞く側で好みがそれぞれ違うけれど、「楽しくやっている人を見てると自分も楽しくなる」のは共通の感覚かなと思う。自分は酒を飲んで酔っ払うとジョークや小話をなりふり構わず連発してしまうのだが、ある飲み会で尊敬する先生から、「君の話は全く面白くないが、君がそんなに楽しそうに話している姿を見てると、なんだが楽しくなるよ。」と言われて、ハッとした。それ以来、「まずは自分が楽しむ」ということを第一に考えて行動するように心がけてます。他人を楽しませれるかは他人次第だけど、自分が楽しめば少なくともその空間には必ず楽しんでいる人が存在するということになるので、とりあえずはその状態を目指すようにしてます。

やっぱり、厭々やったり、やらされたり、こなしてるだけの感じだと、本人が楽しそうじゃないから、受け手側も全然楽しめないんですよね。そういうのにアタってしまった時は反面教師として学びの機会にはなるが、なるべく避けれたら嬉しい。

個人的に、先生になるのは、免許を持った時ではなく、子ども達から「この人が私の先生」と認めてくれた時だと思っているので、資格を持ったからといって驕らずに、子ども達と人間対人間の関係でコミュニケーションしていく必要があるかなと。「”先生”だから」と子ども達が従順になるより、「キーくんだから」という理由で子ども達が慕ってくれるような先生像が理想です。

だからこそ、たとえ教員免許を持っていなくても、生徒が「この人から学びたい、この人は先生だ」と思えば、その人は生徒にとって”先生”です。

前述したツマラナイ講義をした先生は、確かに大学の先生であるかもしれませんが、僕にとって「先生」ではありませんでした。講義内容以前にその人の形式(スタイル)に疑問を持ったからです。その道を教える者であるならば、聞く人全員をその道に引きずり込んでやろうという気概を持って、「その道を歩んで得た結果」を楽しく語ってほしいものです。

内容ではなく「形式」ならば全員を納得させられるのでは!?

確かに、全員を納得させることは難しいと思います。授業を例としても、聞き手の学生は、「理系科目が好き」「文系科目が好き」と千差万別なので、内容だけで全員を楽しませるの難しい。だからこそやっぱり僕は、「まず先生が楽しんで授業すること」が大切だと思います。そしたら聞き手は、「俺はこの科目嫌いなのに、先生は楽しそうだな。なんでだ?」という風にその科目に興味を持つきっかけになるかもしれないからです。

少なくとも、楽しんでいる人を見るのはつまらなくないので、その授業の時間は無意味な物になることはありません。まず自分が楽しむことでやっと、周りの人たちを楽しませることができる。「自分が楽しむ=相手を楽しませる」の法則だと思います。

・私が留学しようと思ったきっかけ

そもそも私が留学したいなと思った最初のきっかけは、留学を楽しそうに語る予備校の英語の先生でした。

「留学は素晴らしい、留学中に~をした、人生が変わった、~を見た、~を食べた、~出会った、~な体験をした、~へ行った」って、

授業の度に何度も楽しそうに言うんです。

それを聞いていくうちに洗脳みたいな感じで、「あの先生があんなに楽しそうなんだから、自分もいつか留学したいな」とぼんやりと自分の中に留学が入ってきました。

大学に入って、明確な留学する目的を運よく見つけられましたが、その幸運もこの先生との出会いがあったからこそ、アンテナが立っていて、留学の情報をキャッチできたと思っています。

自分が楽しむことによって、自分の創造力をいかんなく発揮することが出来ます☟

先生が子供の先生であるゆえんは、その能力において進んでいることでは済みません。能力において先生であるだけでは誘導保育案の先生としては足りません。創造性が子供たちより強く盛んでなければなりません。(P94)

これら二つの言葉は至極名言だし、相手を楽しませる為にも、常に自分の心の中に留めておきたい☟

自分の信念👇

子どもを楽しませるのは良いことである。子どもと共に楽しむのはさらに良いことである。子どもを上手に遊ばせ得る人は偉い人である。子どもと一緒に自分も愉快に楽しく遊び得る人は一層偉い人である。倉橋惣三「幼稚園雑草(上)」

<子どもっぽさを志向する理由>

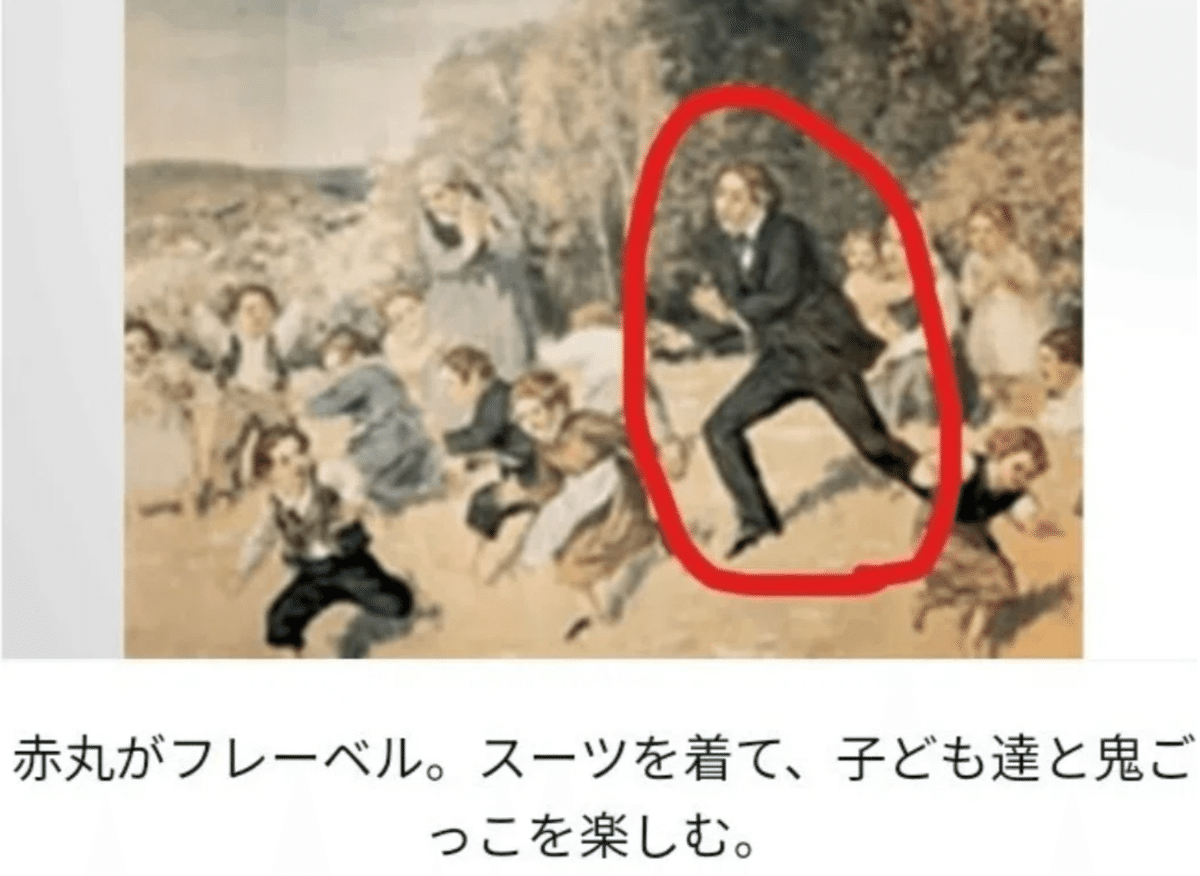

村人から「馬鹿爺さん」と嘲り呼ばれながら子供たちと遊んでいた、天才と自信とを蔵するこの大愚こそ、フレーベルが真に幼児教育上の第一人者たることを得た意味深き教訓なのである(幼稚園雑草(下)p64)。

自分が楽しんで相手を楽しませることを体現していたのはジーンケリーだと思う。彼が楽しく踊っている姿を見だけで、コチラは楽しくなる。エンターテイナーとして、個人的な理想像☟

*ジーンケリーがタップダンスの可能性を広げたように、自分も森の幼稚園の可能性を広げたい

相手を楽しませる為に、自分から楽しむのは50%くらい大事なイメージで、残りの50%は、そこに没頭せずに周りが見えているかどうかが大事になると思う。つまり、相手を楽しませる為に”熱い自分”で頑張りつつも、それと反対に50%は、冷ややかに周りを見ている”冷めている自分”を共存させることが重要になる。

子供の相手に欠くことの出来ないものは積極、大胆、長閑さと共に、細心と、深慮と、慎重とだ。子供といっしょに笑いながら、ふざけながら、おどけながらも、自分を自ら戒め慎みてみだるところのない一点の厳粛味、それのないものには子供は託せられない。 幼稚園雑草(上)p32

この精神バランスが結構難しいんですよね。まだまだペーペーなのでこれから経験を積んでいって慣れていきたいと思う。

☆「小さい頃の経験がその子の一生を決めるみたいな論調」には傾倒したくない

確かにそうかもしれないが、個人的には、「人間はいつでも変われる」と思っている(人との出会いや周囲の環境の変化によってどうにでも転がるのだから当然)ので、幼児教育に期待し過ぎないようにしようと思ってます。

あと、森の幼稚園と一般の幼稚園出身の子ども達を比較した研究結果で、前者の方が様々な分野で優れていることが報告されているけど、だからといって、全ての子ども達が森の幼稚園に入園すれば良いのにとは思っていない。

子ども達を見ていると、外で遊ぶのが好きな子もいれば、中で静かに遊ぶのが好きな子もいるので、その子に合った教育環境に行けるかどうかが勝負だと思います。論文の結果ばかり見て、目の前の子どもを見ていないという状況は避けていきたいと思う。

(今回のコロナ茶番には、論文の結果に騙されて、普通なら気付くような当たり前のことが見えなくなってしまった”論文バカ”が結構いた。

*コロナ茶番に嫌気がさしたし、若者に未来は無いから、日本を去る。

コロナ茶番を正当化する為に都合よく書かれた論文を元にして、自分の理論の妥当性を主張するなんて、愚の骨頂である。論文読む前に、現実を見ろ)

☆教育とは『”今日”を”育”てる、つまり、今日育』である。

良い先生とは?

自分と関わった子ども達の内、1人だけでもいいから、「好転」や「好影響」を与えようという意識を持って自分の仕事に取り組む人。

教育とは『今日育』だと思ってるので、「昨日よりも今日、今日よりも明日」を胸に、今日を良いものに育てようとする『今日育』者でありたい。

「教育とは何か?」という質問に対して、「文字通り、先生が生徒に”教”えて、生徒を”育”てるのが教育」や「生徒と先生が”共”に”育”つで、共育」という回答が一般的かなと思う。

個人的には、教育を仕事(プロ)として行うのだから、自分なりの教育観を持ちたいなと考えていた。そして、自分のこれまでの経験を踏まえて、自分なりに出した答えが「今日育」である。

自分の感覚としては、

今日の積み重ねで出来た過去は、今の自分を支えてくれる。

今日を育てた先にある未来が、今の自分を導いてくれる。

みたいな部分が少なからずある。よって、

子ども達の今日を育てることが出来たら、子ども達は過去の自分に支えられて、未来の自分へと前進していけると思っている。

じゃあ、具体的に「今日育」ってなんやねん?となるので、次の章で説明します。

自分が考える”今日育”の目標

☆お前にあげたいものは香りのよい健康とかちとるにむづかしくはぐくむにむづかしい自分を愛する心だ。

個人的には「健康」と「自分を愛する心」を手に入れることが出来たら、今日育は成功だと思う。その2つの土台があれば、後はその子自身が好きなように自分の人生を築いてくれると信じている。

この考えに至ったきっかけが、自分が大学生の頃に読んだ詩である☟

「奈々子に」 吉野 弘

赤い林檎(りんご)の頬をして

眠っている 奈々子。

お前のお母さんの頬の赤さは

そっくり

奈々子の頬にいってしまって

ひところのお母さんの

つややかな頬は少し青ざめた

お父さんにも ちょっと

酸っぱい思いがふえた。

唐突だが

奈々子

お父さんは お前に多くを期待しないだろう。

ひとが

ほかからの期待に応えようとして

どんなに

自分を駄目にしてしまうか

お父さんは はっきり

知ってしまったから。

お父さんが

お前にあげたいものは

健康と

自分を愛する心だ。

ひとが

ひとでなくなるのは

自分を愛することをやめるときだ。

自分を愛することをやめるとき

ひとは

他人を愛することをやめ

世界を見失ってしまう

自分があるとき

他人があり

世界がある

お父さんにも

お母さんにも

酸っぱい苦労がふえた。

苦労は

今は

お前にあげられない。

お前にあげたいものは

香りのよい健康と

かちとるにむづかしく

はぐくむにむづかしい

自分を愛する心だ。

また、自分の好きな漫画である「赤ちゃんと僕」にも、「健康な体と精神を養う」という言葉が出てくる。

〈名言〉

うちは、子ども達を腫れ物に触る様にビクビクしながら預かるなんて真っ平ごめんです。

人様から任された大切な子ども達をのびのびと育てたい。

うちのモットーは、健康な体と精神を養うことです。

それが嫌なら他の保育園なり幼稚園をお勧めします。(赤ちゃんと僕)

このシーンの言葉を無理やり詩にかこつけると、

健康な体=香りのよい健康

健康な精神=かちとるにむづかしくはぐくむにむづかしい自分を愛する心

という風にピタリと一致する!笑

では、「自分を愛する心」とは何か?「愛する」とは何か?

個人的にはこの言葉を定義に使いたい☟

愛とは何かを受けとりたいという望みではなく、何かを与えたいという望みである。(Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht zu erhalten.)

つまり、自分を愛する心とは、「自分に何かを与えたい」ということである。

「何か」とは何か?まぁ、それは人によって違うのであろうが、

個人的には生きる意味を、「誰かに生きる勇気を与えるために生きてるのよ、誰かに勇気をもらいながら。(宇宙兄弟)」と解釈しているので、

「何かとは、『生きる勇気』である!」と答えたい。

で、生きる勇気って、先述した

今日の積み重ねで出来た過去は、今の自分を支えてくれる。

今日を育てた先にある未来が、今の自分を導いてくれる。

みたいな感じで、過去と未来によって作られるモノじゃないかなと思うのです。

過去というのは、「挑戦、成功、失敗、努力、頑張り、没頭」みたいなイメージ。そういう経験が、今の自分を後ろから支えてくれるのではないかと。

未来というのは、「夢、目標、理想、憧れ、好奇心、想像力」みたいなイメージ。そういう情熱が、今の自分を前へと導いてくれるのではないかと。

で、その過去と未来を作るのに、森の幼稚園ってメチャクチャ良いんじゃね?と個人的に思っているわけです。

なぜ森の幼稚園なのか?

森の幼稚園は、子ども達が挑戦できる環境を備えていて、様々な体験を与えてくれるし(過去を形成する)、子ども達の好奇心と想像力を刺激して、絶えない情熱を与えてくれる(未来を形成する)んですよね。

これによって、「自分を愛する心」が育まれるかなと思ってます。

あと、「健康」という面でも言わずもがな、自然環境に触れることによる免疫システムの強化や外遊びによる身体操作能力の向上などが挙げられます。

ここで一応、森という環境における心理的な効果をご紹介☟

*カテドラル効果

・天井の高さは、人間の心理に影響するという法則

・低い部屋は細部に向かう思考を活性化し、綿密な作業に適している

コンビニやファーストフードなど目的が明確で滞在時間が短い店舗に向く

・天井の高い部屋は抽象的思考や創造性を活性化させる

住宅リフォーム店やカジノなど想像力を働かせて滞在時間の長い店に向く→森の中で想像力が活性化される理由

*緑色が持つ色彩効果

・心や身体の疲れをいやす。

・疲れた目を休ませる。

・鎮静作用で緊張を緩和する。

・リラックスの作用がある。

・穏やかな気持ちを与える

→緑色が人に良い理由

*バイオフィリア効果

・人間が自然と交わりたいと望む本能的、また遺伝的な欲求のこと

・1980年代にハーバード大学の生物学者エドワード O.ウィルソンが提起

・自然との触れ合いを通じて、ストレスの軽減、社交性や問題解決能力の向上、生理的機能の安定、健康の改善等の効力が期待される

・自然を感じられるオフィス環境(バイオフィリックデザイン)で働く人の方が、そうでない人に比べ、幸福度15%、生産性6%、創造性15%高いという調査結果

→自然が人間にとって良い理由

(上記の効果は、大学生の時に読んだこの本から仕入れました☟)

*「要点で学ぶ、デザインの法則150」という本は、知的好奇心がくすぐられて、メチャクチャ面白かった!

https://note.com/kikun_waldkita/n/n09b13dadacb6

*森が神経面に与える影響

・聞く、見る、嗅ぐ、味わう、触れるといった五感を使える☞シナプスの構築に対して最も適した環境

・森の中での活動☞木登り、ジャンプ、バランスなど運動能力の向上

・森の中にある多種多様な遊び場や道なき道☞交渉、議論、検討、決断、戦略などの機会

・森の中にある葉っぱや棒など☞想像力、コミュニケーション能力などの涵養

・森の中で起こる日々の変化や四季の移り変わり☞柔軟かつ創造的な対応を習得

・直接的な体験☞重力、静力学、関連性、対立、矛盾、原因、原則、自然に対する配慮を学ぶ

*森が健康面に与える影響

・日光浴による骨の強化、免疫力の増進や殺菌作用

・体内のガン細胞を識別し、破壊するナチュラルキラー細胞の活性化

・最高血圧・最低血圧の低下、脈拍の減少等の自律神経系の改善

・アレルギーに抵抗する免疫システムの獲得

*森が精神面に与える影響

・ストレスホルモンの減少

・日光浴による気分を高揚させるホルモンの増加

・副交感神経活動の高まりと交感神経活動の抑制

・自然の中での遊びがADHSを長い間やわらげる

・温度、湿度、風、輻射熱などにおいて都市より快適

あと、森の幼稚園での「遊び環境」も子ども達に対して様々なメリットを与えていると思う☟

・登降園や食事以外はすべて自由遊び☞子ども達のやる気を促進し、集中力を高める。遊びが創造性と探究心の源であり、遊ぶことで集中力や創造力が養われる。心身の安定や心の安らぎなどにも関与するセトロニン(通称「幸せホルモン」)の分泌機能が高まる。脳内シナプスの回路を形成し、思考力や言語能力を司る大脳新皮質を成長させる。また、子ども達が協力して遊ぶことによって、コミュニケーション能力や問題解決能力、認知判断能力(優先順位付け、スケジューリング、予測、委譲、決断、分析)の育成が可能となる。

・森には危険がたくさん☞子ども達はルールを守る必要性を知る

・遊具が少ない☞我慢をしたり、一緒に使ったりすることを学ぶ。森の中にあるモノを使って、想像力豊かに遊ぶ。

・異年齢保育☞お兄ちゃんやお姉ちゃんとしての自覚が社会的行動へとつながる。異年齢交流による社会性の涵養。

・周りの自然環境への興味と直接体験☞好奇心を育てて、創造的な思考を養う。子どものあらゆる感覚が刺激され、環境への適応力や子どもの個性を伸ばす。

こういう素晴らしい環境を森の幼稚園は子ども達に提供しているので、一般の幼稚園出身の子ども達と比較した時に、良い結果が出るのは、自分にとっては何ら不思議ではない☟

*森の幼稚園の効果(ペーターヘフナーの研究について)

こういう効果をちゃんと外に発信していかないと、日本の”森のようちえん”は単なる自然保育の域から脱することは出来ないと思う。

やっぱり、自分達の有用性を説明する際に科学的知見を混ぜることは大切だと思う。ドイツの森の幼稚園のホームページを見ていると、ペーターヘフナーの研究(古い感じはあるけど…)だったり、「神経学、発達心理学、森林医学、教育学、精神科学」などの知見を掲載していて、森の幼稚園は効果があるんだなと納得できる。そういうのが、ドイツで森の幼稚園がちゃんとした幼児教育施設と認められて、しっかりと補助金が出るという制度に繋がっていると思われる。役所の人も科学的知見があれば納得してくれるだろう。

一方、日本の森のようちえんのホームページにはそういう研究結果を掲載しているところは殆ど無い。その代わりに、思いとかを載せているだけなので、なんかイマイチだなと思う。それに加えて、日本では森のようちえんは設置基準などの観点から認可外に分類されており、補助金がもらえない。もちろん、国の「施設が揃ってないと学校と認めない」という古い価値観が時代遅れ過ぎるということが諸悪の根源ではあるけども、森のようちえん側も、役所が納得するような森のようちえんの効果を示して、有無を言わさずに認めさすことも大事なのではないかと思う。

そういった科学的な発信が出来ないと、「生活と絡める」みたいな方向に走ってしまい、大人の欲望に子どもが振り回される形が出来上がってしまうこともあるのだと思う☟

なんか日本の”森のようちえん”って、やたらと生活と絡めたがるよなと感じてしまう。

個人的にはまず、「子ども達の成長」ってのが第一にある。で、幼児期というのは子どもの身体的な発達が盛んに行われる時期なので、うんと体を動かせる環境が子ども達にとって大切だと思う。

とすると、室内の幼稚園だったら、「ボール遊びは危ないからしちゃダメ」と言われることで子ども達の遊びが制限されてしまったりとか、「みんなで一緒に~しましょうね」とか言われて主体的な活動が出来なかったりとかする。その一方で、森の幼稚園は空間的広さを子ども達に提供できるし、子ども達は自由遊びに没頭できる。だから、自分は森の幼稚園は子ども達の成長にとって一番良いと思うから、森の幼稚園をやっていきたいなと思っているのである。

なので、「生活と絡める」ってのは、もちろんやっても良いとは思うけど、個人的にはあんまし乗り気ではない部分が大きい。極端に言えば、それぞれの家庭でやれば良いじゃんって感じがする。他の家族と合同でやったりしても良いし。わざわざ子ども達の遊びを潰してまでやることなのかという思いがある。子ども達がやりたいと言ってるならやっても良いとは思うけど…

個人的に1つエピソードがあって、日本のある森のようちえんを訪問した際の出来事である。その森のようちえんは月に2,3回行われる”イベント型”だった。訪問した日は「タケノコを掘って、茹でて食べる」というプログラムが10時頃から予定されていた。子ども達に加えて、保護者の方も大勢参加されていた。

自分は最初から子ども達と楽しく遊んでいた。で、10時頃から子ども達がタケノコ堀りを開始するのだが、なかなか上手くいかずに、子ども達の集中力が切れて、遊び始めてしまった。で、自分の所に来て「キーくん、一緒に遊ぼう!」と言うので対応していた。

子ども達と遊びながらタケノコの方を見ていると、結局、大人達が自分で堀りだしていた。で、自分達で茹でていた。子ども達はタケノコのことなんか忘れて、自分達の遊びに夢中である。

で、11時頃になってタケノコが食べれる状態になったので、遊んでる子ども達の所に大人達が来て、「出来立てが美味しんだから、今すぐ食べなさい!」って言って、無理矢理子ども達の遊びを終わらせて、準備が出来たテーブルに行かせようとしたのである。もちろん子ども達は「嫌だ!まだ遊びたい!お腹空いてない!」と反論していたが、親の「出来立てが美味しんだから!」という謎の1点張りで連れていかれてしまった…

なんかね、「子ども達の姿は見ずに、大人たちがやらせたいだけじゃん」という感じに思った。大人達でタケノコ掘って、自分達で茹でて、出来立てを子ども達に無理やり食わせて、それがあんたらの望む”自然体験”か?って話。

別に岡本さんの森のようちえんがそんな風だということは思わないけど、森の幼稚園ってまずは「幼稚園」だからなと思う。

幼児教育施設なわけで、子ども達の成長の為に最善を尽くす場所であり、森という「開放的な空間」や「想像力溢れる遊びの可能性」を与えてくれる場所が子ども達の成長に良いと思った人が森の幼稚園をやるもんだと思っている。

特に、自分が体験したドイツの森の幼稚園ではそういう生活に絡めたことなんてほとんどやらないし、食育とかも、ドイツの子ども達が持ってくる「きゅうり、リンゴ、パン」という工夫も無くどさっと入れているお弁当箱を見る度に、色々と無理しなくていいんだなと思ってしまう。

なんか個人的には、「自分が小さい頃に自然体験をして良い経験をしたから、それを子ども達にもさせてあげたい」みたいな動機で森のようちえんをやる人が日本に多いような気がする(森のようちえんの設立に関する思いとか読むと、そういう文章がよく出てくるなと思う)。ただそれって、自分の思いが先行してしまってる状態なわけで、ともすれば、子ども達の姿を置き去りにしている感もある。森の幼稚園を自分勝手な理想を実現させるための道具に使うなって話である。そんなに自然体験させたいなら、家で自分の子どもに対してやってろって話である。

その最悪の例が、上記で述べたタケノコ掘りの件であったり、「サッカーボールは自然物じゃないから、この森のようちえんでサッカーをすることは禁止です!」とサッカーをしたいと言った子どもに言い放った日本のある森のようちえんだと思う。(https://note.com/kikun_waldkita/n/nfe5d751277e2)

別に日本の森のようちえんの全てがそんな感じだとは思ってないけど、考えの出発点が違う、つまり、自分は「子ども達の成長にとって良いものは何か?」という問いに対して、「森の幼稚園」という回答を導き出したのに対して、「自分が自然体験をした良い思い出がある!是非ともそれを子ども達にさせることが出来る場所を見つけたい!」という己の欲求に対して、「森のようちえん」を引っ張り出した人達とは本質が違うので、そこと自分を森の幼稚園という括りで一緒にしてもらうのは、御免被るって話なのである。

ちなみに、自分が森の幼稚園に出会ってからずっと思っていた

個人的にはまず、「子ども達の成長」ってのが第一にある。で、幼児期というのは子どもの身体的な発達が盛んに行われる時期なので、うんと体を動かせる環境が子ども達にとって大切だと思う。

とすると、室内の幼稚園だったら、「ボール遊びは危ないからしちゃダメ」と言われることで子ども達の遊びが制限されてしまったりとか、「みんなで一緒に~しましょうね」とか言われて主体的な活動が出来なかったりとかする。その一方で、森の幼稚園は空間的広さを子ども達に提供できるし、子ども達は自由遊びに没頭できる。だから、自分は森の幼稚園は子ども達の成長にとって一番良いと思うから、森の幼稚園をやっていきたいなと思っているのである。

という思いは、倉橋惣三の幼稚園雑草に書いてあった、

殊に今日の時代の特殊なる要求として、幼児の神経系統の教育、換言すれば幼児の神経系統の保護とその鍛錬とか、新しい目標でなければならないと考えるのであります。・・・しからば野外に出まして、酸素の供給を充分にして自由に自然物を以て遊ばせ、そうして末端の神経の作用を後にして、足、腰、肩というような大きな筋肉の使用を先ず以てさせることが幼児教育の新目標に合ったことなのであります。

と重なっている。

なので自分が初めて幼稚園雑草を読んだ時は、「この人、俺と同じこと考えてるじゃん!」と共感したし、その相手が”日本のフレーベル”とまで呼ばれた日本の幼児教育の父”倉橋惣三”だったことは、自分にとってとても嬉しかった。この人と似た感覚を持っているのだから、自分の教育的センスはそこまで狂ってはいないだろうと自信を持つことが出来た。

自分にとって子どもの存在とは

☆子どもは人生に『彩り』を与えてくれる存在

*一目惚れして即買いしてしまった「Der Besuch」という、超絶素敵なドイツの絵本を、皆さん(特に、子どもと携わっている方々)に紹介させて頂きたい!!!

何でこの絵本がビビッときたのか自分なりに分析すると、自分が子ども達と交流していた時に感じていること、つまり、「子どもの存在自体が周りをイキイキとさせてくれる」ということを、これまでになく美しく描いているからだと思います。

子どもと接することで、子ども達から様々な色を受け取って、自分の人生が色鮮やかな彩溢れるモノになっていく感覚があります。子ども達を相手に働くというのはとても楽しいですし、もし給料がもらえないとしても、自分は森の幼稚園の先生になりたいなと思っています。

この絵本では、子どもから大人への色付けが描かれていましたが、個人的にはその逆のこともやっていきたいなと考えています。子どもと一口に言っても様々な子どもがいますから、最初のエリーゼみたいに灰色の子どもがいたっておかしくありません。そんな子どもに出会った時に、エミールのように色付けしてあげるのが大人の役目ではないかと思います。

☆尊敬する気持ち

〉「好き」→「嫌い」「かわいい」→「かわいくない」になりがちかなと思います。何が起きても無条件に子供を愛する強さがあれば良いですが中々難しいでしょう。

まさに。なので、子どもを尊敬できる人がなるべきだと思う。

個人的には子どもは全然好きじゃない。好き嫌いじゃなくて、自分の人生に彩りを与えてくれる存在なので、有り難いというか、尊敬している気持ちが強い。

あと、一生懸命遊んでる子ども達の姿も素敵だなと思うんですよね。で、個人的には、何かに一生懸命に取り組む人は信頼できると考えているので、子ども達に対しては安心して接することが出来るんだと思います。

個人的には「一生懸命頑張ってる姿」を見た時に、その人を信頼できるなと感じる。

一方で、一生懸命頑張らないといけない時に、頑張ってない姿を見ると、その人を信頼しようとは思わないかな…

自分が森の幼稚園の先生をやるというのは、森の中でイキイキと遊ぶ子供たちの姿に感銘を受けているので、その環境を先生として守っていきたいっていう思いが強いです。子ども達に無限の可能性と成長のチャンスを与えることが出来る森の幼稚園は、子ども達にとって最高のおもちゃ箱だと思っているので、自分が森の幼稚園の先生になって、子ども達がそのおもちゃ箱で遊べる環境を作って守っていきたい。

〉あなたが保育士を続ける理由

保育士や幼稚園教諭ではなく、「森の幼稚園の先生」であり続けたい。森の幼稚園の本場のドイツで生きたい。

「森の幼稚園の先生」という仕事が好き。子どもは好きじゃなくて、尊敬してる。

☆「子どもらしい子ども」は「大人らしい大人」に育つ

子どもの時は、「今」や「自分」のことを考えがちだし、何か一つのことに熱中する感じが多いかなと思ってます。

それが成長するにしたがって、「過去・未来」や「他人」のことに思いを馳せれるようになったり、マルチタスク的な行動がとれるようになってくるイメージがあります。

そういう風に、最初は自分中心だったのが、徐々にその範囲が広がって物事を考えられるようになるのが、「大人らしい大人」って気がするのです。

つまり、「子どもらしい子ども(=今や自分のことを考えがち、熱中しがち)」が成長する過程で「大人らしい大人(=過去・未来、他人について考えることが出来て、マルチタスクが可能)」に育つのではないかなと思っています。

一方で、これが反対になると結構キツイのかなと思います。つまり、「大人らしい子ども」は「子どもらしい大人」になるのではないかということです。

子どもの時に、他人の事ばっかり気にしたり、過去や未来の事を考えて今を大切にできなかったり、何でもかんでもやらされたりして、子どもらしくいられずに、やけに大人びた振る舞いしてしまう「大人っぽい子ども」は、その反動で、大人になってから、今の事しか考えない、自分の事しか考えない、一つのことに固執してしまう「子どもっぽい大人」になってしまうのかなと思います☟

いい子に育てると犯罪者になります(https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784106106590)

なので、個人的には子どもが子どもらしくいれる環境が大事かなと思っています。

上記の考えは、「上手にそして巧みに遊ぶ幼児は、その素質と能力の圏内でも上手にそして巧みに学習するだろうし、そして立派なひと・人間になるであろう」というフレーベルの文章を読んだ時にふと思ったのです。

「上手にそして巧みに遊ぶ幼児は、その素質と能力の圏内でも上手にそして巧みに学習するだろうし、そして立派なひと・人間になるであろう」

あまり有名でないフレーベルの名言?笑

まぁ、個人的には人生のどの段階でも変わるチャンスはあると思うけど、幼児と接する以上は胸に刻んでおきたい。

自分にとっての仕事の条件

☆自分の知っている人を笑顔にしたい

個人的には、「知っている人」の笑い声を作っていきたいなと思っている。そういうタイプなので、仕事仲間や仕事相手との関係性は深い方が好き。

となると、「森の幼稚園の先生」は自分にとって合っているのである。仕事相手は、関係性を築けた子ども達とその保護者。仕事仲間は、相互理解し合っている先生達。しかも、「子ども達15人くらいで3人の先生」という小規模グループ。「浅く広く」の関係ではなくて、「狭く深く」の関係が築けるのは嬉しい。

「まだ出会ったことのない人の笑い声を作っていく」というのは、ミスチルのような「歌手」であったり、「製造業」に携わる人向けみたいな感じがする。要するに、「自分の作った商品が、全国に届き、手に取ってくれた人が喜ぶ」みたいな。まぁ、ほとんどの職種ってマス相手なので、”何処の誰かも知らない人”の笑顔を作っていくのが一般的かもしれないですね。

個人的にはそういうのはあんまし好きじゃないって感じなんですよね…笑

☆相手の笑顔を直接見たい

個人的には、自分のやったことで相手が喜ぶ表情を直接見たいという思いがある。「直接見る」というのが、自分の仕事に対する一番の報酬になる。なので、全国に届けるとなると、喜んでる姿は直接見えないので「なんだかな~」と思ってしまう。

となると、「森の幼稚園の先生」は自分にとって合っているのである。自分がしたことに対して子ども達は直ぐに反応してくれるからだ。基本、子ども達を笑顔にするので、その表情を直接見れることで、モチベーションが爆上がりする。

☆充実感のある疲れが欲しい

①「ボーっとしてる」のが一番苦痛

現場現場によって忙しさが異なるのですが、僕としては、「ボーっとしてる」現場が一番嫌でしたね。

なんたって、時間が経つのが遅い!

そして、ボーっとしてるのが一番疲れる。その疲れっていうのは、「充実感が無い」疲れなんですよね。なんか、「自分、何してんだろう?」って考えこんじゃいます。もちろん、肉体的にも、立ってるだけの方が負担が大きいなと感じる。

森の幼稚園で実習してた頃は、帰りの電車の中で100%寝るほど疲れてましたが、メンタル的には充実感に溢れてて最高な気分でした。

結局は、充実感が欲しいんですよ、自分は。で、その充実感を感じられるのが、「自分の持てる力を出し切った」時なんですよね。ボーっとしてることって、僕以外の人でもできるじゃないですか?だったら、僕はやりたくないわけですよ。このボーっとしてる時間で、子ども達何人を楽しくさせることが出来るだろうかって考えちゃうわけです。

ボーっとしてるのは自分にとって「不完全燃焼」の状態なので、嫌なんですよね。自分を完全燃焼させて、充実感を得たいのです。

☆人の心の中に生きれるような深い関係性を築きたい…かも…

②人の心の中で生きたい

先生として働く上での最大の魅力はこれだと思います。生徒の心の中に、自分が死んでも生きられるというのが素晴らしいと思います。

もちろん、警備員だってちゃんと仕事をすれば、通行人の方や運転手の方に顔と名前を覚えてもらうことだってあると思います。

ただ、自分としては、長い時間を共に過ごした人達の心の中で生きたいなと思うわけです。人の心の中に生きれるような深い関係性を築きたいと願うのです。

上記のような気持ちはあるんですけど、一方で、早く忘れて欲しいという矛盾した気持ちを抱えているのです…笑☟

自分のことを忘れて欲しくないけど、忘れて欲しい

こういう思いを持ってますね。幼稚園の段階で子ども達と楽しく遊ぶことで、子ども達にとって魅力的な先生として認知してもらい、子ども達の思い出の中で生き続けたいなという望みがあります。しかし、その一方で、自分の事なんて一刻も早く忘れ去って欲しいとも思います。幼稚園を卒業した後の人生において、その時の楽しさを上回るような経験をどんどんと積んで欲しいと思うからです。幼稚園の楽しい思い出なんて遥か遠く、深い谷底に落ちてしまうような、楽しい思い出をたくさん創ってもらいたいなと思っています。

こんなこと考えてる幼稚園の先生っているんですかね…?笑

☆「早く終われ~」とは思わない

・単純に仕事として楽しいから

これまで社会人として働いた時の心持は、「早く仕事終わらないかな~」でした。毎日毎日、仕事を片付ける事ばかり考えていて、それじゃ楽しくないから笑顔になれません。1年間ヴァルトツヴェルゲ森の幼稚園で実習してた時は1回も「早く終わらないかな~」なんて思ったことがありません。むしろ、閉園した後でも子ども達と遊びたかった!(実際に閉園した後に子ども達から「キーくん、遊ぼう!」と言われたことがあるが、同僚の先生から、「先生にはプライベートの時間が必要なのよ。先生のプライベートを尊重しなさい。」と子ども達に伝えていた。「なるほど、ドイツはワークライフバランスに厳しいと聞いていたが、しっかりと線引きして守っているんだな。」と良い学びになった。)実習中は子ども達と接しているのでずっと笑顔でしたし、毎日が楽しくてあっという間に過ぎていきました。

☆キーくんであり続けられたら最高

死ぬまで「キーくん」と呼ばれ続けたい!

個人的にはこのあだ名に人生を救われたと思っている。幼稚園に通い始めた当初の自分はよく泣いていて、教室で一人ポツンと座っているような子どもだった。社会生活の第1歩で大きく躓いていたと思う。その様子を先生から聞いたおじいちゃんが僕に、「あだ名を付けたらいいんじゃない」と提案してきて、名前に入っている「き」から「キーくん」というあだ名を付けてくれた。で、おじいちゃんから「名前を言う時は『キーくん』って言うんだよ。」と教えてもらった。

その後、幼稚園でまた一人でポツンと座っている所に、ある子どもが自分に「名前何?」って声をかけてくれた時に、その子は答えとして「苗字+名前」を予想していたらしいが、私がおじいちゃんの言った通りにあだ名の「キーくん」と答えてしまったために、その子が不意を突かれて大笑いして、「面白いな、一緒に遊ぼうぜ。」と仲間に入れてもらった。それがきっかけで、教室で一人ポツン状態は無くなり、教室に入れば友達から「キーくん!キーくん!」と話しかけてもらえるようになった。

キーくんというあだ名が無ければ、今の自分とは全く違う人生を歩んでいたのではないかと思うし、キーくんというあだ名に自分は救われたなと感謝している。だからこそ、自分は一生キーくんと呼ばれるような人物でいたいし、それが実現できるのって、高校や中学の先生ではないし、小学校の先生はギリだと思うが、ベストはやっぱり幼稚園の先生だと思う。幼稚園児なら喜んでキーくんと私のことを呼んでくれる。

☆尊敬する人達と一緒に働きたい

昔は「好きな事を仕事にしたい」と考えていたが、今では考え方が変わった。個人的には、「『尊敬』という感情を持てることを仕事にした方が良い」と今は考えている。

なんか、「好き」という感情は「嫌い」を産むが故に、長期的に働けないなと感じています。あと、「好き」っていう表現が、対象の一部分しか見てないみたいなニュアンスが感じられるので、「なぜそれを仕事に?」っていう質問に対して、「好きだからです。」って答えちゃう会話は、なんか深みがないなと感じています。

で、「尊敬」というのは、対象の「好き」も「嫌い」もひっくるめて、尊敬しているという事なので、嫌な部分を見てしまっても耐えることが出来て、長期的に続けられそうだなって感じがします。また、ひっくるめて尊敬してるが故に、対象をしっかりと把握して、「自分独自の信念に基づいてその仕事をしてる」みたいなニュアンスが醸し出されてて、なんか深さを感じます。

A:「なぜ、先生になったのですか?」 「子どもが好きだからです。子ども達の笑顔、遊ぶ姿、成長していく過程、どれも最高ですよね!」

B:「なぜ、先生になったのですか?」 「子どもを尊敬しているからです。もちろん、言う事を聞いてくれなかったり、予想外のことをしでかして困らせられることも多々ありますが、そんなことも含めて、子ども達が私の人生に”彩り”を与えてくれていることに、とても感謝しています。だからこそ、私は尊敬する子ども達と共に時間を過ごせる先生という職業を選び、子ども達がイキイキと遊んで逞しく育つ環境を作って守り、尊敬する子ども達の成長に付き添っていきたいと思っているのです。」

なんか、個人的には、Bの自分でありたいですね。というか、子どもが好きっていう感覚が無いので、端からBしかありえないのだが・・・笑

☆自分自身に対して「責任」と「期待」を感じられる仕事をしたい

今の自分が仕事に対して思うことは、

仕事とは、「自分に対する責任と期待である」ということである。

責任とは、やはり、「プロとしてお金をもらっている以上、それに見合った事を成すというプロ意識」を、”自分で”自分の中に育てること。

他人から言われているようじゃまだまだかなと思うし、他人に植え付けられてしまうと、その人がいない時に手を抜くなんてことも起こり得る。どんな時でもプロでいる為には、”自分で”意識づけて育てていく必要があると思う。

期待とは、「自分が望む方向へ歩んでいる」という将来へのポジティブな気持ちである。

社会人として様々な場所でお世話になったが、この「期待」を持てない所では長く続かなかった。やっぱり、「責任」感だけでは、どうしても自己犠牲になってしまうし、結局は、その責任に押しつぶされてしまうことを学んだ。

責任だけの為に働く毎日は、ミスチルの「彩り」にあるように、”モノクロの毎日”であった。期待があれば、「達成感」とか「充実感」とかを得られるので、自分の人生に彩りがつくのだが、責任感だけで仕事をしていたので、「失意」とか「焦燥」とかしか得られず、自分の毎日から彩りが少しずつ消えていった。

☆子ども達がその人を先生と認めた時に初めて、その人は先生になれる

「先生」という資格は、幼稚園で働く為に必要な資格であり、その資格を持っているからといって、子ども達の先生になれるかといったら別問題かと思う。やっぱり先生とは子ども達が「この人は先生だ」と認めてくれた時に初めて先生になれるのではないかと思う。

☆プロとしてお金を頂く己の行為に対して、論理の裏付けが出来てないままやってしまう”できちゃった子育て”は、マズいということですね。

17歳くらいのときかな。ほかにやることもないから、休みのたびに上野の芸大(東京芸術大学)にふらっと遊びに行ってたのよ。そしたら教授たちと話すようになって。しばらくいろんなことを話していたら、ふと疑問に思ってね。「やっていることは同じなのに、なんで向こうは先生って呼ばれてるんだ」って。だけど、よくよく考えてみると、物を作ることに対する意識が違ってたんだよ。俺たち職人は慣れで物を作ってたけど、先生たちは、ものをつくるのに「裏づけ」を持っていた。自分が研究する対象を調べつくして、莫大な知識に基づいてものをつくっていた。そこが違っていた。俺が天ぷらに使う素材に関して勉強するようになったのはそれからだ。慣れでものをつくるんじゃなくて、「油というものはどんなものなのか」「なぜそれを使うのか」、これを徹底的に探究した。そして毎日、作っていく工程ひとつひとつを「これがベストか?」と自問自答する。それを積み重ねていくと、自分の中にたくさんのデータができる。俺は工程や素材に関するデータを20000くらい持ってるよ。それくらい知識があって初めて、素材を最大限に活かすとこができるんだ。

だからこそ、子どもとは何か、教育とは何か、学校とは何かみたいな問いに対してきちんと自分なりの意見を持っていたいと思うし、9月から始まるAusbildungでしっかりと教育学を勉強して、知識を身につけていきたいと思う。

ロープで叩かれていた3歳の子にも「Noと言うこと」を教えれば良かったなと思ったのですが、あの場面では、「トンネルを作りたい3歳児」を、「火山を綺麗に高く作りたい4人の子ども達の代表」がロープで叩くという状況になっていたので、3歳児がnoと言っても、遊びの主導権が4人グループの方にあるので、3歳児の希望が実現しないだろうと判断しました。

なので、叩いたことについて言及した後に、3歳児の子の希望が叶うように、その子専用の火山を一から作った感じです。

口喧嘩のいざこざだったら、3歳児の子がnoと言うまで待っていましたが、力の強い少年が暴力に出た(しかもロープを使用した)ので、危険だと判断して介入しました。

時間をかけて成長していくと思うので、次のチャンスがあったらしっかりと捉えていきたいと思います。

今日は各グループに分かれての保育。コッチは大人3人に対して子ども8人。スポーツ広場(https://note.com/kikun_waldkita/n/na5718a25e6cc)に行って過ごした。子どもの人数が少なかったので自分1人で子ども達の様子を見ていて、フローリアンともう一人の先生は色んな件について話し合っていた。子ども達がメリーゴーランドで遊んでる時に、ちょっと危ないシーンがあった。4歳のエマがメリーゴーランド内に設置されている椅子に座っていたのだが、足が内側にではなくて、外側に出るように座っていた。で、そのメリーゴーランドは写真のやつに付いているようなオレンジ色の柵は付いてなくて、ぽっかりとスペースが空いていた。ただ、掴むところはあるので、エマに「回ってる時はそこをしっかり掴むんよ!」と指示はしておいた。でも、エマはおっとりタイプだし、小柄なので、もしかしたらヤバいかもと思って近くにいることにした。そしたら案の定、回転速度が上がるにつれてエマの体が外に飛び出しそうになったので、慌ててメリーゴーランドを止めた。

こういう出来事(https://note.com/kikun_waldkita/n/n8743da9beebb)があったので、結構慎重にいくことにした。年少の子ども2人が写真の遊具で遊んでいたので、落ちないように見ていたら、残りの6人の子ども達が全員こっちに来て、皆が乗りたいと大騒ぎに。そこで自分は、右側をちゃんと対応できる運動能力を持った子ども4人、左側をまだ未熟な子ども4人に分けた。で、真ん中に自分が立って、もう一方の方へ行くことは禁止と言うルールの元で遊ぶことにした。そしたら、右側の子ども達が飛び跳ねて、左側の子ども達がうつぶせになりながら端を持って揺られるという遊びになって、なんとか全員が楽しめていた。右側の子ども達が飽きて、他の遊びに移った時に、左側にいる子どもを2対2に分けて、両サイドで飛び跳ねさせた。その4人の子どもが他の遊び場に行った時は、「1人で8人の子ども達を相手にして、危険無しで、無事に乗り越えられた」という達成感があった。笑

昨日の保育終わりに、Eくん(https://note.com/kikun_waldkita/n/n61eb56672bc3)の頭にこぶや傷が出来ているのを保護者が発見したという連絡が、今日入った。先生方は他の子どもがEくんの頭を枝や石で叩いたことによるものではないかと想定したが、他の子ども達がEくんを叩いている姿を見なかったので、どうして怪我をしているのか謎のままであった。自分は日本人の子に付きっきりで、Eくんの様子をしっかりと見ていなかった。ただ、今日の実習終わりにある出来事を思い出した。昨日、ある女の子が泥団子を作って、自分と日本人の子に見せてくれた。「泥はどこで手に入れたん?」と聞くと、『大きな石の下で泥を見つけた」とのことだった。前日に雨が降っていたし、石の下なので乾きにくかったので、泥が残っていたのだろう。自分達が泥団子作りをしていると、Eくんを含めた3人の子どもが寄って来て、一緒に泥団子作りをした。その後に、日本人の子と自分は他の遊びに移ったのだが、残った子ども達は泥団子作りを続けていた。その後に、もしかしたら、Eくんは石の下にある泥(Matsch)を取ろうとした時に、頭を石(Stein)にぶつけたのかもしれない。自分の予想に過ぎないが、Eくんを殴る子どもはいないと信じてる自分(というか、人は叩いちゃダメと園のルールで決まっていて、子ども達はちゃんと守っているので、その可能性は限りなく低いと思う)は、石に頭をぶつけた可能性が高いかなと思って、実習が終わって家に着いた時にその旨を上司のフローリアンに連絡。そしたら、先生同士で明日話し合ってみるという流れに。真実はどうか分からないけど、保育のプロとして「見てなかったので、なんでそうなったのかわかりません」っていう態度は良くないし、保護者からの信頼関係の問題にもなるので、自分としては、「石に頭をぶつけたのでは?」という立場で進めていきたいなと思う。

教育関係で好きな言葉

☆情熱を持って前進‼

今年一年間、前面に掲げたことば覚えていますか?

『情熱を持って前進』

みんなにもそうであってほしいし、自分自身にもこうあり続けたい、といましめる思いをこめていました。

大きな行事の時にはもちろんみんなも意識したかと思います。「持ってくるもの 熱い心」と連絡帳にも書いてもらったね。

でも、一番大切な日常、特別なことのない日常も熱い心を持って進みたい、物事に対して冷めてほしくないと思っていたよ。

うまくいってもうまくいかなくても、成功しても失敗しても、みんなが一生懸命本気で練習したり、努力したことなら満足できる。やらなきゃよかった…なんて中途半端な言葉は出ないはず。

一年間、64の教室の中にいろんな情熱がいつも存在していて、あきらめそうになっても、また立ち上がり一歩ふみ出していたね、私もそのやる気に支えられて一年間充実した日々をすごせました。ありがとう。

一人でも、もちろんがんばることはできる。だけど、みんなの力が集まった力ははかりしれないよ。

中学校でも「情熱を持って前進‼」

☆いつも子供を守ろと保育園に対し苦情を言ってきますけどね、これだけは言っときます。子どもは見るもの・聞くもの・手で触るもの、なんでも体験した事を吸収するんです。学習能力が凄まじいんですよ。その能力を止めてしまうのは、いくら親でも許しませんよ。(赤ちゃんと僕)

☆失敗するのが当たり前。成功したら男前。失敗は頭の上ではなくて、足下に置いていく。

☆どれだけ熱心に応援しようとも、それを仕事にしている人間には敵わない(仕事か趣味か:田中慎弥)

☆好きにならなきゃ好きな理由はわからない。だったら、直感を信じてみませんか?理想と違うからとか、条件が合わないからとか、そんなの時間のムダ。人生は一度きりなんです!ガッツいていこう!!

☆ひな…よくやった!!

ひな…よくやった!!

最近のいじめがえげつねーのは じーちゃんも新聞やTVのニュースでいやっちゅうほど見て知ってる!! 見るたび俺ァかわいそうでたまらなかったっ

なのにお前は… そんなおっかねえ所で 友達を助けようとしたんだな!?

すげえ勇気だ!! 大人にだってめったに出来ることじゃねぇ!! お前はすごい!!

俺の自慢の孫だ!! お前は何ひとつ間違っちゃいねぇ!! 友達を助けたんだ!! 胸をはれ!!

☆学校だけが世界じゃないんだ(←人が群がってる間に成長するのではなくて、群れから外れて一人になった間に成長する。)

*イジメとか辛い学校生活に関しては、これに気付けるかどうかが勝負って感じがする…(10:09~)https://youtu.be/UqwKFTgWhP8

*『ヒツジで終わる習慣、ライオンに変わる決断』と『「大学時代」自分のために絶対やっておきたいこと』

人が群がってる間に成長するのではなくて、群れから外れて一人になった間に成長する。

☆俺は自分の手で足で考えて動いて、自分の人生を手に入れたいんや!

外に出たいんや!外にはいろんな世界があって、いっぱい色んな人が自分らの思い思いの時間を生きてて、信じられへんくらい良い奴とか悪い奴とか、自分と全く違う色んな人間がごちゃまんとして世界を作っとんねや。成功するとか、野垂れ死ぬとか、どっちが上とか下とかとか、そんなんは問題じゃなくて、俺、そん中にいたいんや!俺分かったんや。コネも金も才能もなくても、カッコ悪くてもみじめでも、俺は自分の手で足で考えて動いて、自分の人生を手に入れたいんや!

「The Actors Studio Interview」と「10の質問」と「10周年」

☆自由は秩序を作り、強制は無秩序を作る。(ファーブル:昆虫の行動研究の先駆者)

☆若人よ、自分にとっての幸せとは何か、それを問うことこそが前向きな悩み方だ。自分にとっての幸せをつねに問い続けるのさえ忘れなければ、人生は有意義なものになる。

☆よい大人=『経済的独立+自分に居心地のいい人間関係を自力で開拓+「自分が選んだ」と自分に言い聞かせる姿勢』(by 中島義道)

☆若い時の辛労、買うてもせよっ。立て茂雄、ホレ、お前の足はそのためについとるんだよ。

☆自分に対して嘘をつかないこと

人生で大切なことは?という質問に『自分に対して嘘をつかないこと』と北野武が言ってたのを読んで、ずっと心に残ってる。自分が自分を裏切ったらどうしようもないからその通りだと思う。

小学校の先生から“嘘をつかない”ことの本質を学んだ(https://note.com/goldwell/n/n118b37b81b11)

個人的に心がけていること

☆子どもと接する時は機嫌良く!

「所詮子どもだから…」みたいに思ってる部分が心の中にはあるので、子どもから何か不愉快なことを受けても、真に受けずに対応してます。笑

子ども相手に自分の感情を害されるってのが、大人としての自分の感情コントロールがまだまだかなと思ってしまう。

常に変わらず、70%くらいの良い気分を維持出来たら良いと思うし、それぐらいだったら、好きな音楽を聞けば自然とそうなっちゃうタイプ。

音楽は心の栄養素だと思っているので、仕事始める前に音楽を聴くのは個人的には大事な習慣。

あと、叱るってのも個人的にはキャラクター的にあんまし向かない感じ。なので、叱る場面に出くわした時は、そうならない為にはどうするべきかを考えて、2回目を阻止しようとするタイプ。

どうしても叱らないといけない場面では、叱るのが得意な先生にバトンタッチしてます。それも結構抑止力になるので、”チームプレイ”という形で結構良いと思う。

先生1人で20人の子ども達を見ないといけない状況だと、その1人の先生が、叱る役割とかの全ての役割を担わないといけないので大変だけど、森の幼稚園は1グループに3人ぐらいは大人がいるので、適材適所ということで、各々が得意な事をやれば良いという環境が出来ているので良いと思う。

先生が子どもにとっての環境の一部というのはそういうことだと思う。

>入園説明会にて印象に残ったお話。

>「”機嫌のいい大人”がそばにいることは、子どもにとって大切な環境の一つです。」

>深く共感。

「真に笑がおの人でなくては幼児の友になれぬ」ということを終始忘れないでおります。・・・不平ということを聞いたことがありません。不機嫌な顔色を見たことがありません。どんな寒い日でも暑い日でも、風邪の日も雨の日も、どんな忙しい疲れた日でも、この幼稚園の子どもは先生方の額に八の字のよっているのを見ることはありません。・・・健康の具合とか、特別な事情とかで、どうしても心のさえざえすることの出来ないような時は、ここでは遠慮なく休んでいいことに先生からいい渡されてあります。その代わりに子供に接している以上は、機嫌の悪い、活気のない、いやいやながらというような顔付は固く禁物になっております。(幼稚園雑草(上)p98~99)

〉叱ることに効果がないのであれば、好ましくない行動については、好ましい行動を子どもが考えて変えるよう働きかけるか、またはそもそも課している環境や課題を変える必要があります。

「叱る」ことに効果はない。スッキリ腑に落ちた本(https://note.com/hoikuss/n/n05d81df80947)

『脅し、行動や人格の否定、否定的な感情の吐き出し、罰の示唆、執拗に長い説教、強要、子ども同士の比較、あきれ、冷やかしやからかい、謝罪の強要、保護者の否定、乱暴な言葉』はやってないと思ってる…

保育の専門職としてふさわしくない言葉の例(https://note.com/potosu/n/ne6622eabb634)

☆子どもの選択余地が残っているような大人の決め方

大人が枠組みを決めて、詳細は子ども達に決めさせるって感じ。

大人が決めるとしても、『子どもに選択の余地が残ってる選択』をするのが良い気がする。

「サッカーをする」じゃなくて、『ボール遊び』みたいな。サッカーするか、野球するかは子ども達が決められる感じ…

一段上の抽象的概念を決める感じ。

今回のセミナーが楽しいのは「自己決定」が関連してるかも。

5つのテーマから自分の興味のあるものを選べたし、ご飯は毎回美味しいものを自分で選べるし、自由時間にする遊びは多くの選択肢から選べる。

これまでの3回のセミナーとは大違い!(https://note.com/kikun_waldkita/n/n997e33d598d1)

☆相手の感情を理解していることを伝えてから、自分の考えを言う

このやり方は有効過ぎる…☟

画像に記載してある、「相手の感情を理解してることを伝えてから、自分の考えを言う」っていう方法が、上手くいきすぎてもう笑えてくる…

子ども達は理解してくれたと感じて、素直に聞いてくれる

☆オウム返し

〉このワンアクションを行ってから、本当に伝えたいことを伝えます。やらないといけないことや、やってほしいことについて、グッと伝わりやすくなるかと思います。

>効果①安心します

>効果②「大切にされている」と感じ、信頼関係が築けます

>効果③自分の考えを整理して、さらに追求を始めます

>子どもの名前を呼んでから、オウム返しするとより効果的です。

*<ドイツ語で子どもの話を聞く際のテクニック>最後の2単語をオウム返しする!

最高のオウム返しが載っている漫画がコチラ☟

*冷たいか 茂雄? それが 海だ。 「花男」 (松本大洋)

ドイツの森の幼稚園で実際に自分がやってること

今日はコッチのグループは子ども達が7人、先生は3人で、かなり余裕だった。

縄で橋を作って、子ども達がバランスを取れるようにしたかったのだが、子ども達が乗ると、縄が地面に着いてしまった。縄が柔らかいやつだったので上手くいかなかったが、『くぐり抜け遊び』に切り替えると楽しく遊べた!

☆枝を使って家を作る方法を考察

☆大きな木の枝でラダーみたいなのを作って遊んだ

3歳のあんまり集団遊びしない子どもと楽しく遊べた。地面掘って、砂を集めて、山を作った後に、木の棒を使ってトンネル作りに勤しんだ。そしたら、2人の子どもがやって来て、街を作ろうってことで周りに家とかを作り始めた。3歳の子が「ここは森の幼稚園!」って言って家を作ってた。笑

☆実習先の森の幼稚園で行う自分の教育スタイルについて

☆<実習日誌>素敵な場所だったぜ、Abenteuerspielplatz!!

☆慣らし期間の子どもとめっちゃ遊べたので、今日の仕事の出来はかなり良かった!

☆「押さずに引いたこと」が上手くいって、子ども達同士の遊びに繋がった話

最近よくせがまれる👇

子どもを回してたら、それを見ていた他の子ども達が遊びを中断して来て、列を作るから驚き😅

「1回だけよ!」とか言って、対処してます。笑

回転時に、コッチの顔をジッと見てくるので、笑顔をキープしたり、色々と言葉かけしたりするのが、子ども達を楽しませるコツ。

☆38,610文字と149枚の写真を使って、ドイツの森の幼稚園で実習した全95日間の日誌を公開!!

1年間ドイツに留学していた時に、色々なご縁が重なって、スウェーデンの保育研修に参加することが出来ました。その研修には教育関係の仕事を長く勤めていらっしゃる方々が多く参加されていました。その方々は、日本からスウェーデンへ向かい、自分はドイツからスウェーデンに行き、現地で合流する流れでした。

ここで書きたいのは、あるスウェーデンの森の幼稚園を視察した時の出来事です。森の幼稚園に到着した参加者の方々は、登園してきた子ども達に対して「可愛い~」って言ってはしゃいだり、あろうことか、子ども達に近寄って話しかけたり、遊びに加わろうとしていました。

個人的にはそういう態度や行動って、子ども達のことを考えてないよなって思うのです。登園してきた子ども達がまず一番最初にすることって、「安心」を見つけることでしょ?家族より外の範囲の人達との社会性を築いていく最初の時期にあたるんだから、親と離れることに一抹の不安を覚えるのは当然かと。そこで、子ども達は幼稚園に到着したら、好きな先生や友達と話をしたり、自分の好きな遊びをしたりすることで、自分が幼稚園にいても安心する感覚を作ろうとしているハズです。そんなその幼稚園生活の一日の基礎作りをしている子ども達に向かって、見知らぬ人かつ見た目が全く異なる外人が幼稚園にいたり、あろうことか近寄ってきたりしたら、子ども達はどう思うでしょうか?きっと不安になるだろうと私は考えています。なので、私は、他の園にお邪魔する際は、最初はなるべく目立たないようにして、子ども達が一秒でも早く幼稚園で安心を見つけられるように協力するようにしています。

そういう考え方をしているので、登園してきた子ども達に対して、自分の欲望のままに行動するベテラン教育者を見た時にビックリしましたね。案の定、子ども達から不審がられてましたし、ファーストコンタクトが最悪なモノになってしまったので、今日一日で修正するのはキツイだろうなと遠目から見て思っていました。

僕は朝の会が終わって、子ども達が自由遊びの時間に入った頃に、コミュニケーションを図りましたね。もう朝の会というルーティーンを終えて、子ども達が幼稚園での生活リズムをつかんできたと判断したからです。こういう時はいつも1人で遊んでる子をターゲットにします。なぜなら、1対1で直接的なコミュニケーションがとりやすい(2人とかだと、片方が自分に好感を持ってくれたとしても、もう片方が良く思ってくれなかったら、どっかに行ってしまい、関係性を築けなくなる)、一人で没頭するタイプなので自分に興味を持ってくれたら深い関係性を築ける確率が高い、子ども一人と仲良くできればその様子を見ている周りの子ども達が自然と寄って来てくれるという理由があります。

最初はその子の遊びを遠目から観察して、次第に距離を詰めていき、気づくか気付かないところで「自分」が遊び始めるんです。砂をいじったり、生き物を捕まえたりとかして自分で楽しんでると、運良くその子が自分の存在に気付いた時に、「何が楽しいの?」って興味を持ちながら寄ってきます。そしたらもうこっちのもんです。二人でキャッキャッと楽しんでいたら、他の子ども達も寄って来て、最終的には気の合う子ども達と深い関係性を築ける。

結局、その森の幼稚園の研修で子ども達からずっと人気があったのは僕だけでした。他の参加者には子ども達は予想通り寄り付かなかったですし、多くの参加者から「なんでそんなにキーくんは人気なん?」って質問されたりしました。参加者の中には30年以上幼稚園の先生をやっているというベテランの方もいらっしゃいましたが、まさかその方から上記の質問をもらうとは思ってませんでしたね。子ども達はスウェーデン語を話していて、僕を含めて参加者全員はスウェーデン語を話せませんでしたが、それでも関係性に違いが出てくるのはひとえに、「子どもの立場に立って行動できているかという意識」ではないかと、その出来事を通じて思いました。

まぁ、「可愛い~」って言いながら近寄っていく気持ちも分からんではないですが(実際に可愛いし、初めて外国人の子ども達と接する女性の先生だったらなおさら母性本能をくすぐられて我慢できないだろうと。)、研修中ということや、子ども達の生活にお邪魔させてもらってるという意識を”メタ認識”として持っておかないと、ただただ感情の赴くままに行動してたらエライ目に合うなと思いますね。

こんなこと考えてる幼稚園の先生っていないんですかね…?笑

他に印象が残っているのは「ハンモック事件」である。

ヴァルトツヴェルゲ森の幼稚園にはハンモックが設置してあり、子ども達から「世界一ハンモックを揺らすのがうまい人」という栄誉ある称号を頂いていたのは、この記事で書いた通りです。そんな僕ですが、ハンモックに関して1回やらかしてしまったことがあります…

ある日の実習でいつものようにハンモックを揺らしていると、乗っている子どもが「もっと速く!」と言うので速く揺らしたら、子どもが勢い余って顔から地面へ落ちてしまいました。そしてハンモックを手につかんでいたままだったために顔が地面に擦り付けられてしまいました。子どもの顔は血まみれで、泣いてしまいました。鼻血が出ていたのですぐに持っていたティッシュで止めようとしますが、止まる気配がありません。

その状況を見ていたある先生がすぐに救急箱を持って来て手当をすると同時に、救急車を呼んでくれました。その子どもは教育主任が付き添って病院へ運ばれることになりました。私は責任を感じて泣いてしまいましたが、ある先生が側に来てくださって、「森の幼稚園で事故はよくあることだし、保護者の方はそれを十分に理解している。決してキーくんを非難することは無いから、心配しないでね。」と慰めて下さいました。ある子どもからは、「キーくんは悪くないよ、だって怪我した方が『速く揺らして!』って言ったんだから、そいつの責任だよ。」とも言われましたね。そうやって慰めようとしてくれたのは素直に嬉しかったですが、やっぱり自分は責任を感じていたので、「確かに『速く揺らして!』とは言われたんだけど、でも、子ども達の安全を守ることは僕の仕事の一部だから、怪我をさせてしまった時点で、自分としてはとても情けない気持ちになってしまうんだ。」と伝えました。

その日の森の幼稚園が終了する時に教育主任が戻ってきて、その子どもの無事を伝えて下さいました。私は安心すると同時に、まだ心が晴れない気持ちでした。そんな私に教育主任は「私も若い頃失敗したことがある。私と子ども達が各自ろうそくを持って1列に歩いていたら、私の持っていたろうそくの火が後ろの子どもの髪の毛に移ってしまって、その子の髪の毛が半分焼失してしまったんだ!」と自らの豪快な失敗談を話してくれました。それを聞いて、尊敬する教育主任でも失敗したことがあるんだと、なんだか気持ちが少し楽になりました。

その事件が起きて子どもが病院に運ばれたのが木曜日で、その子は金曜日に来ませんでした。土日を挟んで、月曜日になってもその子は来ませんでした。私は自分のせいでその子は森の幼稚園に来たくないのではないかと考えて、責任を感じていました。その子は火曜日になって、ついに森の幼稚園へ来ました。保護者と一緒に登園してきた時に私はすぐその子の元へ行き、保護者と子どもに謝罪しました。すると保護者の方は「心配しなくていいよ。怪我はよくあることだから。今回の件で子どももいろんなことを学んだと思うわ。キーくん、またいつものように遊んであげてね。」という何とも温かい言葉をかけて下さいました。素直に嬉しかったですが、そうはいっても、もう子どもは自分とは遊びたがらないだろうと考えていたら、その子が突然「キーくん、ハンモック揺らして!」って言ったんです!!もうその瞬間、子どもに救われたって気がしました!凄く凄く嬉しかったです!!保護者の方も笑っていました。「よし!ハンモックで遊ぼう!」と言って、その子を乗っけてハンモックを揺らしてあげました。揺らしている間はその子が「だけどあんまり速くはしないでね」と言ったので、慎重に揺らしました。ちゃんと学んでるなと感じました。先生方の優しさ、保護者の覚悟、そして何より子どもの「スゴさ」を体験した出来事でした!

①ハンモック

「子供たちは要求しているのだ。私を要求しているのだ。」は、めちゃくちゃ分かります。ドイツで実習してた時は、そういう場面にいくつも会いましたね。

例えば、ハンモック揺らし。こちらで既に紹介したように、ヴァルトツヴェルゲ森の幼稚園は4つのハンモックを普段用意していて、いつでも自由に子ども達が使うことが出来ます。

僕は実習を通じて子ども達から、

「キーくんは世界一ハンモックを揺らすのが上手い!」

とお褒めの言葉を頂いておりました。

実習中は、子どもと遊んでない時は殆ど「キーくん、ハンモック揺らして~」って子ども達に頼まれて、休憩がてら、他の子どもの観察がてらに揺らしてました。

何千回揺らしたでしょうか。1年間の実習が終わる時に自分の手を見たら、なんと「ハンモックまめ」ができていたことに驚きました。中指、薬指、小指の付け根が固くなって膨らんでたんです。現在は6年経ちましたが、今でもその痕跡はくっきりと残ってますね。笑

僕が他の子と遊んでる時に「キーくん、ハンモック揺らして」って言われて「今遊んでるから無理なんよ~」って言ったら、「じゃあ、待つ!」って言われたり、そのやりとりを聞いていた他の先生が代わりに揺らそうとすると「キーくんじゃなきゃ嫌だ!」って言ってたりしましたね。笑

まさに、「子供たちは要求しているのだ。私を要求しているのだ。」ですよ。

で、なんで子ども達にハンモック揺らしが世界一と言われたのかというと、次の二つのことを意識していたからではないかと思います。

①位置エネルギーと運動エネルギー

②どうやったら退屈しないか

①に関しては、中学の理科の時に習ったことがあると思います。

僕はハンモックを揺らしている時はいつもこのイメージを持っていました。つまり、「地面すれすれの位置に来た時に、ハンモックに乗っている子どもは一番スピードを感じる」という事です。

それが分かっていれば、ちょっとした手間をかけることで子ども達はもっとスピードを感じることが出来ます。例えば、地面すれすれの少し前に手首のスナップを利かせて加速を付けたり、スピードが最大になったところで「ビューン!」とかの声掛けをしたりすることを僕はやってましたね。手首のスナップをクイッと利かせる時に、中指、薬指、小指の付け根で押していたからマメが出来たんだなと考えてます。笑

②の「どうやったら退屈しないか」ですが、例えば自分は数を数えることをしてました。そして、年長さんの子に対しては、たまにわざと間違えるんですよね。そうすると子どもが「今の違う!」ってツッコミしてくれます。年少の子には正しく数を数えることで、数字の勉強になれば良いなと思ってました。

あとは、ドイツ語ではなく日本語で数を数える。これも、子ども達は興味を持ってくれましたね。子ども達の中で「イチ、ニ、サン」が流行ったのは良い思い出です。日本語の数ってめちゃくちゃ速く数えることが出来ますよね。「イチニサンシゴロクシチハチキュウジュウジュウイチジュウニジュウサン・・・」みたいに。ドイツ語も20までは速く数えられるんですけど、21からは、「一の位」を読んでから「ウント(und)(英語で言うところのand)」でつないで「十の位」を読むという不思議な読み方になるから時間がかかるんです。21なら「アイン(1)ウント(und)ツヴァンツィヒ(20)」、22なら「ツヴァイウントツヴァンツィヒ」みたいな感じです。で、僕は「日本語で100までめっちゃ速く数えられるよ!」って言って披露したら、子ども達にめっちゃくちゃウケて、それ以来、「キーくん、百まで日本語で数えて!」って何回もリクエストされるようになりました。笑

数字以外にも積極的に話しかけてましたね。子ども達とじっくり会話できる時間になるので、何とか有効活用したいなと思って、色んな質問を投げかけました。他には、木の裏に隠れてハンモックが止まった時に子どもが周りを見て「キーくんがいない!」って叫んだら出てきてあげるとか、葉っぱを集めといて振りかけてみたりとか、「俺が乗りたいから、逆に揺らして!」って言って子どもと立場を交代させたりとか(ハンモックは大人1人乗っても大丈夫な頑丈なつくりなのです。結構お腹出てたり、長身だったりした他のドイツ人の先生が乗っても大丈夫だったのには驚きました。100人乗っても大丈夫なイナバの物置みたいな感じです…笑)、位置エネルギーが最大のところで急に抱えて止めてみたり(これはあんまし評判が良くなかった・・・笑)など、色んな事をしましたね。

他の先生方のハンモックを揺らす様子を見てると、ただただ揺らしてるだけの方が多かったので、他の先生と違いが出て、子ども達にとって自分が魅力的になったのかなと思います。

④最初の”試験”

振り返ると、子ども達から最初に試験を出されていたなと思う。僕がどれだけ子ども達に「自身を与える」かどうかを見抜く試験を。

実習初日はまだ子ども達との関係性は当然できてないし、しかも自分がドイツ人ではないので、結構子ども達は遠目から見ているような感じだった。だけど午後くらいに興味を持った子が「鬼ごっこしよう!」って言ってタッチしてきたんですよ。で、その子が逃げたんで、「俺が鬼なんか」と思って、追いかけたんですね。で、そしたら、その様子を遠目から見ていた子ども達が次々参加してきて、あっという間に15(くらいだった気がする…)対1の鬼ごっこの開始ですよ。

もうそれはキツイってもんじゃなくて、理不尽の連続で終わりが見えないんです。笑

タッチしても「バリアしてるから無効」って勝手なマイルール言われるし、ある子どもを追いかけてたら他の子どもが「こっちも追いかけてよ!」って言ってくるから全員が楽しむように配慮してあげないといけないし、「逃げる人の人数多すぎだろ、鬼一人じゃキツイよ、鬼の数増やそうよ」なんて提案、当時のドイツ語力じゃ出来ないから、一人で鬼をやり続けるしかないし・・・笑

何度「もうやめよう」と思ったことか。

でも、鬼ごっこをすることによって、子ども達は「コイツは、どれだけ、僕たちと向き合って遊んでくれるのか」を試してたんだろうと思いますし、実際、鬼として子どもを追いかけている自分の頭の中にはソレがあったので、「今子ども達に試されてるな。ここであっけなく終わったら、これからの1年間の実習が上手くいかなくなるだろうな。だったら、15人だろうが、20人だろうが、構うもんか!何人相手でも楽しませてやる!そして、この試験に合格して、子ども達とちゃんと関係を築いてやる!」って思いながら全力でやり切りましたね。幸い、午後のごはんタイムの時間が来て他の先生が「遊びの時間終了」って言ってくれたおかげで何とか鬼ごっこは終えられました。長距離が得意で良かったなと思いました。相当疲れましたけどね。

その鬼ごっこの後は自然に子ども達が寄って来てくれるようになり、「なんとか子ども達からの試験に合格できたな」と心の中で安堵しました。

☆現段階での理想は「ヴァルトツヴェルゲ森の幼稚園(Waldzwerge-Waldkindergarten)」! 基本情報編

☆現段階での理想は「ヴァルトツヴェルゲ森の幼稚園(Waldzwerge-Waldkindergarten)」! 教育方針編

☆自分なりの子どもの絵診断

☆子どもの描いた絵から子どもの心理状態を見抜く時に必要な知識を調べてみた!

☆今日の仕事の出来も褒められた…!笑

☆実習先の森の幼稚園で掲げられている「一緒に仕事をしていくうえでのコミュニケーションの指針」

そういえば、先週の金曜の実習で、3歳の男の子が根っこに引っ掛かって転んだ時に、花男の場面(https://note.com/kikun_waldkita/n/n28b165056657?magazine_key=mf230e0a066fb)を思い出した。「助けて」と言ってきたけど、手を貸す代わりに、どうやったら立てるかのヒントを教えたり、励ましたりした。最終的には、自分で立ち上がれた✌️

☆枝を使って家を作る方法を考察 パート2

☆ドイツの森の幼稚園で行うお店屋さんごっこ

☆ドイツの森の幼稚園でお手製のパルクール会場を作った!

子ども達が弁当箱をリュックに入れる時に、先生が入り口をパカパカさせて「ワニ~🐊」とやることがある。自分も子どもに「🐊やって!」と言われた時は対応してる。超高速でパカパカさせてる。笑

ただ、自立を考えると、1人でやらせた方が良いのかも。片付けを促す意味での🐊はアリかも。

枝で道を作って遊んだけど、個人的にはイマイチだった…笑

ある程度遊んだら、枝を大きな穴に投げる遊びに変更。その後に、スターウォーズごっこということで、枝で戦った。慣らし保育の2人の男の子と一緒に遊べたので良かった。ボラ―バーゲン運ぶのも手伝ってくれて、関係性が築けた。

以前、長い枝を振ってると子どもが「何してるの?」と質問したので、『音を出してるんよ。聞こえる?』と答えて、枝が風を切る音を聞かせた。その子も挑戦したが、音は出なかった。

今日、その子が突然やって来て、「音が出るようになった」と言って、枝を振って音を聞かせてくれた。

成長に感動

この子(https://note.com/kikun_waldkita/n/nef19b926c250)はサッカーするまでは、付き添いのお母さんにべったりだったり、1人で遊んだり、「出来ない」を連発して消極的だった。それが、サッカーをやって自信が付いたのか、自分から他の子どもに「遊ぼう」と声をかけたり、色んなことに挑戦したりする部分が出せるようになった。

消極的な子は決まって「出来ない」と言うのが、これまでの自分の経験で見つけた法則。幼稚園児の段階でソレを言うのは早すぎるし、自己洗脳になるから危険だなと思ってる。なので、「きっと出来るよ」と修造ばりに応援して打ち消してる…笑

今日は「小学校入学組」と「そうじゃない組」に分かれての保育。自分は後者で、子ども19人、大人5人という構成。

日本の子(https://note.com/kikun_waldkita/n/nf4f0e0bc264b)と遊べて良かった。朝食が終わった後に、「横たわってる木の幹の上を歩く☞木の枝を地面に挿して、それに向かって枝を投げて倒す☞泥団子作り☞駆けっこ」という流れ。2番目から他の子ども達が寄って来て、一緒に遊ぶ形になった。日本語とドイツ語の使い分けがムズい…笑

最初は消極的だったけど、最後には思いっきり走って、思いっきり叫ぶくらいになってた!自信がつくと人は変われる!

昨日の実習で、4月から7月まで通うことになっているアメリカから来たH君が、一緒に仲良く遊んでいた女の子Iちゃんに「I love you」と言っていて、微笑ましかった。

日本に興味を持ってくれているFちゃん(https://note.com/kikun_waldkita/n/n949924f99fdd)は「キーくんはこれまでの先生の中でbestの先生!」と嬉しいことを言ってくれたり、ある男の子は「キーくんは2番目に好きな先生!」と微妙な気持ちになることを言ってくれたりする。別に子どもの発言をいちいち真に受けないけど、自分のやるべきことをやってポジティブな印象を持ってもらえるのは嬉しいので、変に発言を意識せずに、これまで通り自分のやるべきことを続けていくだけやなと思う。

今日の実習で日本人の子が「山崩しやろう!」と誘ってきたので、一緒に遊んだ。途中で、近くにいた年長の女の子2人を誘って、4人でやることに。これが思いのほか盛り上がって、棒が倒れそうになったらみんなで大声で叫んだ…笑

自分が抜けても3人で言葉の壁を越えて仲良く遊べていたので良かった

今日の実習は子ども11人に対して大人4人。月の最後の日なので、子どもはおもちゃを持ってきて良い。Aちゃんがお医者さんセットを持ってきていた。「キーくん、具合はどう?」と何度も尋ねてくるので、「腹が痛い」、「頭が痛い」、「熱が出た」、「サッカーして怪我した」って言って対応した…笑

昼の保育は子ども5人に対して大人3人。勝ちたがりのL君に「山崩しやろうぜ!」と提案したら『その遊び覚えてる!いいよ!』と言ってくれた。前はやるのを断ったのに(https://note.com/kikun_waldkita/n/n1300b10b3645)、今回は1対1なので受け入れてくれたのか?結果としては10回くらいやって、9回自分が負けてしまった…笑

まぁ、山崩しの楽しさを知ってもらえたと思うので、一緒に出来て良かったと思う

またまたインスタで実習に使えそうな遊びを発見!動画の一番最初の遊び(https://www.instagram.com/reel/C7nsFTENK55/?igsh=MXFodmlyNnVtZ2c1eQ==)。日本人の子とやったら上手くいった。で、AちゃんとVちゃんが「一緒に遊びたい」と言ってきた。最初は「自分vs日本の子」と「AちゃんvsVちゃん」でやって、その後は順々に相手を変えて遊んだ。最後に「4人で同時にやってみようぜ!」ってことになり、挑戦してみたが、AちゃんとVちゃんが上手く動いてくれずに何度も失敗して、自然消滅という形になった。

このサイト(https://papaiku.com/oyakocoordinationtraining/syunpaturyoku/youjiajagility3)に載っていた遊びを実習でやってみた。ボールの代わりに木の棒を真ん中に挿した。最初は日本人の子とやって結構楽しく出来た。その後にAちゃん(5歳)が「やりたい!」って言ってきて、日本人の子vsAちゃんでやった。Aちゃんが「楽しい!他の子を呼んでくる!」と言ったきり帰ってこなかったが、代わりにAちゃん(4歳)が来た。日本人の子とAちゃんと自分で順繰り対戦しながら遊んだ。

朝の会で子ども達に「今日は何曜日?」って質問して、選ばれた子どもがこの道具を使って何曜日かを答える。

昨日、初めて朝の会の司会をやった。基本的には「おりんを3回鳴らす☞曜日を答える☞子どもの人数を数える☞今日の遊び場所や連絡事項を共有☞朝の会終了&自由遊び」って流れ。

ストラックアウト用に立てた的。地面が柔らかかったので楽に作れた。一緒に遊んだ男の子から「Ich liebe dich」と言われた。その子が他の仲の良い子と遊んでいる時にも「Ich liebe dich」と言っているのを聞いたことがある(https://note.com/kikun_waldkita/n/n727a8dad81c1)ので、彼なりの愛情表現なのであろう。

今日の自分の遊びの流れとしては、「かくれんぼ☞パルクール☞ストラックアウト(https://note.com/kikun_waldkita/n/n0086c25c00eb)☞ケーキ作り☞長い棒を投げてキャッチする☞ミニゴルフ」という感じ。木の棒は安全面を考量して、下から上に投げるというルールにした。ゴルフは穴を掘って、石を木の棒で打って穴に入れるという流れ。

終わりの会で、”ich liebe dich”と言ってくれた子どもが「木の棒を投げ合うのが一番楽しかった!」と言ってくれた!

お迎えの時間の時に日本人の子と遊んだ。この木の棒を使って運ぶ遊びをしようとしたら、他の子ども達が集まってきたので、日本人の子とペアにして遊んでもらった。互いに長い棒を両手に持って、その真ん中に1本の長い棒を置いて、落とさずに1周出来るかというゲームにした。結構盛り上がった!

今日の実習は上司のフローリアンと2人で、子ども達は6人。ここ何カ月は誰かしらの先生が休んでいるけど、フローリアンは「キーくんだからこそ、こっちのグループは2人でもやっていける」と言ってくれる。フローリアンの仕事スタイルは熟知している(https://note.com/kikun_waldkita/n/n667325187774)ので、上司が働きやすいようにこっちは動いているつもり。雑用的な部分は自分が担当しているけど、来週は自分がセミナーに参加して実習できないから、「キーくんがいないから困るわ~」と言ってくれている。自分はもう30歳なので、ただ単に言われた雑用をこなすだけではなくて、次の展開やチェックポイントを自分なりに考えながら、言われる前に先手を取って行動しているので、そこを評価してもらってる感じ。で、今日は子ども達の人数が少なく、それ故に、いつもの遊び相手がいない子どもが何人かいた。その状況において自分とフローリアンは、子ども達が新たな関係性を築けるようにサポートし、上手く遊びグループを作ることに成功した。フローリアンが言っていたのは、「先生は関係性とか雰囲気といった目に見えないモノを創っている。それ故にとても難しいことだけど、今日は上手く成功した。2人で良い仕事が出来た!」ということ。目指すべきゴールは『子ども達同士が遊ぶ』ということなので、それを達成する為に先生は、時には遊びに入ったり(入らなかったり)、時には子どものお願いを受け入れたり(断ったり)、遊びの提案をしたり、目立たないようにしたりなど、子ども達の様子を逐一観察しながら、自分のするべき行動を決めていく。その子の特性や遊びの種類、遊び場の状況などを考慮すれば、選択すべき行動は無限にある。その中から最善かつ最適のモノを”常に”選択し続けられるということが、保育の素人と保育のプロの差であると思う。1度や2度なら、素人のたまたまの行動が運良くゴールに繋がることがあるだろう。そこをプロは、どんな状況に対しても正しい論理による選択を行い、毎回ゴールに繋げていくことが出来るのだと思う。自分は、失敗から学び、成功を自信にしながら、ゴールにたどり着く精度を高めていきたいと思う。

ある子どもが朝食の時に、リンゴをフォークで刺して「Spieß!」と言った。野菜や肉が竹ぐしに刺さっていて、バーベキューで焼いて食べるモノを指す。その言葉がなんか頭に残っていたので、朝食後の遊びはSpieß作りをした!葉っぱのSpießの出来上がり!

質を量で補うタイプ…笑

*土曜日の夏祭りに備えてパルクール会場の準備をした!

障害物(https://note.com/kikun_waldkita/n/n647926688606)を作っている時に怪我をした。Y字型になっている木の棒で、下に伸びてる部分が長かった。なので、その木の棒を地面に寝かせて、大きなスコップで突き刺して折ることによって、短くする作戦を取った。スコップを突き刺して折ることに成功したものの、衝撃が強すぎたのか、折れた部分が跳ね上がって来て顔面に直撃…。鼻の先に当たって少し皮がめくれる感じになった。出血はそんなにしなかったので大したことは無かったが、痛みが結構な衝撃だった…。

教訓は、スコップを振り下ろそうとしている地点の左右を両足で抑える必要があるということ。そうすれば、枝が折れても両足で固定しているので跳ね上がらない。怪我した時は枝を踏んでなかった。そういう苦闘の末に生み出した障害物である…笑

*実習先で最近流行ってる遊び「Wer hat Angst vor dem Kitzelmonster? (くすぐり怪人を怖がってるのは誰だ~?」

今日の実習中に、思ってもないことを言った後、自分に対する嫌悪感が襲ってきた。しかも、その言葉で子どもがこっちの思い通りに動いてくれるだろうと思ってたし、実際にその子は予測通りに動かなかったので、後悔の念が強まった。素で勝負するしかない。どんな結果になろうと清々しくなるから。

幼稚園児向けの単語集の本(https://note.com/kikun_waldkita/n/nf0079d35a960)を使って、日本人の子とドイツ語の勉強をした。その前にその子が「何かドイツ語言って。日本語で答えるから。」と言ってきたので、『葉っぱ』とか『石』をドイツ語で言って、その子が日本語を答えることをしていた。なので、そういう風にドイツを学びたいのかなと思ったので、本の中にある絵を一緒に見て、自分がドイツ語を言って、その子がそれに該当する絵を指すみたいなゲーム感覚で勉強した。10ページ分くらいやって、「もうやらん」と言われた。最初にしては上々の滑り出しかなと思う。何だかんだで他の子ともや先生と交流はしてるので、1歩ずつ前進していけたら良いなと思う。

朝食で子どもが「HimbeereとBrombeereが入ってる!」って見せてきて、『俺、1回も食べたこと無いわ』って答えたら、周りがビックリしてしまった。で、2人の子どもがHimbeere(赤色)とBrombeere(黒色)をくれた。酸っぱかったけど、その心意気が嬉しかった…笑

*森の幼稚園の「Sommer Fest(夏祭り)」が大盛況で無事に終了!

今日の実習はとても良かった。セミナーによって下がった自己肯定感(☞自己有用感)を、セミナー前の自己肯定感(☞自己有用感)に戻すことが出来た。

上司のフローリアンと自分2人で子ども達が9名という状況。セミナー明けということでちょいと緊張はしていたけど、上手くチームに馴染むことが出来たと思う。

子ども達が遊んでいる最中にフローリアンと色々と話をした。特に印象に残ったのは、「キーくんを手放す選択をしたこの森の幼稚園は間違っている」と言ってくれたこと。「キーくんがStuttgartへは行かず、ここに残ってくれたらいいのに…」と続けてくれた。

この言葉を言ってもらえる為にこれまで頑張ってきた節があるので、自分のやってきた事は間違いなかったなと誇らしげに思った。

子ども達とはもちろん良い関係が築けているし、保護者の方からも「おぉ、キーくんいるじゃん!また再び来てくれて嬉しいよ!」と声をかけてもらった。

こうやって、同僚、子ども達、保護者の方に対して微力ながらも貢献できているという事実が、自分の自己肯定感(☞自己有用感)を上げてくれているなと実感した。

実習先にHimbeere(https://note.com/kikun_waldkita/n/n3cfa9e54e61f)が実ってた。摘んだ後に水洗いしたら食べてもオーケーらしい!

*「友達ブック(Freundebuch)書いて!」とある子どもから言われたので記入した!

実習先の森の幼稚園で作られた雑誌(2024年夏号)。2023年の9月からの様子が収録されている。内容としては先生や就学前の子ども達の紹介だったり、日々の写真が掲載されたりしている。26回目に刊行されたこの雑誌に載って、この森の幼稚園の歴史の一部になれたことをとても誇りに思う。

*非暴力のコミュニケーション講座(とトビタテの自分の軸絞り込みワーク)

*非暴力のコミュニケーション講座(と日本人の気質がどうドイツ人に伝わっているかについて)

*アメリカから来ていた男の子とお別れ

*友達ブック、続きます。2回目…笑

*やんちゃな子にどう対応したら良いのか…?

花が咲いてきて、子ども達が摘んで良いかと質問してくる。

最初に「何に使うのか?」と尋ねて、理に適っていたら「摘んでも良いよ」と答える。その際は、「摘むのは1回だけね」とか「片手で持てる量ね」とかの条件を付ける。

砂の塔の上にお花を飾る☟

真上から取ったので分かりにくいけど…笑

子ども達が遊ぶ様子を観察していたら、年長の女の子が「一緒に遊ぼう?」と声をかけてきた。『いいで、何する?』と尋ねると、山崩しをやりたいとのこと。その子と初めて山崩しで遊んだのは1カ月ちょい前だけど(https://note.com/kikun_waldkita/n/n4d32c866ec76)、その時の楽しさが残ってくれていたのかと、嬉しい気持ちになった。

画像はたまたま見つけた綺麗な花☟

実習先にあるのこぎり。右側に持つところがある。子ども達はよく木の幹の上をバランスを取りながら歩く遊びをするのだが、今日行った遊び場所の木の幹には横に枝がたくさん生えてて危なかった。子どもが落ちた時にそれらの枝があると危険なので、のこぎりで切り取った。

今日行った遊び場所が落ち葉で埋め尽くされていたので、箒を使って綺麗にした。落ち葉を掃いて、朝ご飯を食べる場所を作った。さじ部が広いシャベルを一緒に持っていっていたら、集めた落ち葉をどかすのが楽だっただろうけど、積み忘れてしまった。

今日の実習では先生3人に対して子ども10人だった。自分はラファエル(https://note.com/kikun_waldkita/n/n5a0cfc0b79c4)と一緒に木の棒でモノを運ぶ遊びをした(https://note.com/kikun_waldkita/n/neffc89809dba?magazine_key=mf230e0a066fb)。他の子ども達が寄って来てくれたら良かったのだが、穴掘りグループ、木登りグループ、棒で家を建てるグループに分かれて遊んでいたので、ずっと2人で遊ぶことになった(まぁ、楽しんでくれてたから良かったけども…)。遊びに飽きてきた時に、「この集めた落ち葉をそのままにするのもったいなくね?」と言って、落ち葉で山を作ることに。長くて太い木の棒を地面に置いて、2人で”雑巾がけ”の要領で押して、葉っぱを1か所に集めた。その様子を見ていた男の子がやって来て、3人で押すことに。ある程度落ち葉が溜まったら、「葉っぱのトランポリン」として飛び跳ねたり、動物ごっこしてる子ども達が「ベッド」にして寝たりして遊んでいた。ラファエルはこの葉っぱの山を「障害物」と見立てて、何度も飛び越えるという遊びをしていた。子ども達が遊んでいる間に自分は一人で箒(https://note.com/kikun_waldkita/n/na17e5a785723)を使ってせっせと葉っぱを追加していった。

写真にしたらどれだけ大量に葉っぱが集まったか分かりにくいけど、かなり大きな葉っぱの山を作れた(高さ的には50cmくらいはあったと思うし、幅的には3m弱って感じ)!

今日の実習で泥団子を作った。写真だと分かりづらいけど、直径は15㎝くらいはあったと思う。重さは700gくらいと予想。

慣らし期間の子ども(https://note.com/kikun_waldkita/n/nef19b926c250)が最初の方は上司のフローリアンと遊んでいて、その後に自分の所に来た。で、泥団子の作り方を教えて、一緒に泥団子を作っていた。自分が「めっちゃ大きな泥団子を作るわ!」と宣言すると、『俺は手伝う!』と乗ってきたので、二人でせっせと巨大泥団子を作ったという流れ。

今日の朝の会でエマが積極的に手を挙げてた!

あと、「一緒にかくれんぼしよ!」って言ってきて、普段なら『いいよ!』って言って一緒に遊ぶけど、今日は『エリアンが暇そうだから、声かけてみたら?』って促した。そしたら、2人で一緒にかくれんぼしだして、その後ずっと一緒に遊ぶことに!

✌️

*小学校に上がる子ども達とのお別れ会

子ども用の竹馬として、画像の物があった(Dosen Stelzen)。

挑戦を躊躇する子ども(https://note.com/kikun_waldkita/n/ndbed14f3bdc8)が取り組んでいたので、自分も一緒にやりながら応援。何回も練習して、後ろ向きに移動できるまでに成長。

親が迎えに来た時に意気揚々と披露した。

「Übung macht den Meister」を合言葉に、失敗しても挑戦を繰り返した!

昼の保育は先生3人に対して子ども2人という楽勝過ぎる状況。加えて、天気が良くて結構暑かった。

なので、「アイスを買いに行こう!」となって、駅の近くにある”Kiosk”に行った!

こういう特別な活動が柔軟に行えるのは、少人数教育の利点だと思う。料金は園負担で、有り難かった。

根っこを取り出そうと掘っていたら、その土を使って2人の子どもが壁を作り出した。で、別の2人が遊びに加わって、「お城を作ろう!」と外壁を作ってる途中で、終わりの時間が来た。

自分としてはこの根っこを掘り出したくて、何カ月も前から地道に掘ってるけど、全然掘り出せそうにない…笑

*関係性だよな…

登園の時間に図鑑の写真を撮っていたら(https://note.com/kikun_waldkita/n/n1a640aa04c1d)、4人の子ども達が「何してるの?」と寄ってきた。『保存用として写真撮ってる』って答えると、子ども達が図鑑に載っているモノを探したいと言ってきた。なので、敷地を軽く1周してみたら、Efeu(左図)とFarn(右図)を発見!図鑑にはどちらの植物にもドクロマーク(☠)が付いていたので、これらの植物は危険だということを子ども達と共有した。

遊び場所に着いて、ある子どもにこの図鑑を貸したら、巡り巡ってLaちゃん(あんましの関係➡https://note.com/kikun_waldkita/n/ne9c513300cfc)が持っているのを発見。話しかけるチャンスかなと思って、「何の動物が好きなん?めっちゃ興味あるわ~。色々教えて!」と言うと、お気に入りの動物や植物を教えてくれた。それがきっかけかは分からないけど、昼の保育の時に何かにつけて話しかけてきたので、少しは関係が改善したかなと思った。

今日は子ども達と相撲をやった。男の子達が戦いごっこみたいな感じでヤンチャしていて、先生方が止めるのに苦労していた。そこで自分が、「そんなに戦いたいなら、日本の伝統的な遊び、”相撲”をやろうか!」と声をかけた。勝ち負けにこだわるLくん(https://note.com/kikun_waldkita/n/ndbed14f3bdc8)が意外に強くて、何度も勝ってて嬉しそうだった。ヤンチャしてた男の子達も良い具合に体力を発散出来て大人しくなった。ルールとしては、投げたり、叩いたりするのを防ぐ為に、最初から両手を相手と合わさせた状態にして、押して相手を外に出すようにさせた。自分は盛り上げ役に徹して、声援をしまくった!たまに、「キーくんと勝負したい」と言われたので、その時は一緒に相撲をした。他の先生方から「助かった。ありがとう。良いアイデアだった。」と言ってもらえたので、良かったなと思う。日本の文化を紹介できたので、自分としても満足。

登園時間に砂山を作ってた子どもから「Thくん(https://note.com/kikun_waldkita/n/nc00e334d62c7)が邪魔をしてくる」との知らせ。行ってみると、子ども達が作った山を壊そうとしていた。色々と言葉をかけたが、壊そうとするのが楽しくて、自分で自分を止められないみたいな感じ。言葉じゃ埒が明かないので、『捕まえ~た!』みたいな鬼ごっこ的なノリでThくんを捕まえる。そしたら、Thくんが逃げたので、もう一度同じノリをする。それきっかけで鬼ごっこに発展して、何人かの子ども達と一緒に遊んだ!結果的にThくんを砂山から引き離すことが出来たし、自分が鬼ごっこを抜けても、他の友達と鬼ごっこを続けていたから、良い感じの解決策だったと思う。

今日は鬼ごっこの日だった。遊び場に着いたら、3歳のNくん(https://note.com/kikun_waldkita/n/n24188b8ba829)と朝食が始まるまで鬼ごっこ。遊び場を出発する45分前位からは、やんちゃなThくんを含めた5人の子ども達と鬼ごっこ。今日の登園時間に鬼ごっこして(https://note.com/kikun_waldkita/n/n24188b8ba829)、楽しかったのか、Thくんから「鬼ごっこしよう!」と声をかけてきた!コミュニケーション取るチャンスだと思ったので一緒に遊んだ。子ども達が鬼で、自分はずっと逃げる役。自分は小中とサッカーをしていたので、ステップでよけたり、フェイントをかけたりするのが得意。子ども達を楽しませる技としては、鬼をギリギリまで近づけさせたところでステップでかわしたり、上半身を左右に振ってフェイントをかけたり、ターンを繰り返して鬼を翻弄したりする。鬼をおちょくりたい時は、握手する感じで手を出しておいて、鬼が握ってこようとした瞬間に手を引っ込めたりしている(笑)。高校では長距離をやっていて、10㎞のベストは34分30秒くらいだった。なので、体力は結構自信がある。2017年(24歳)の時は、子ども10人を自分1人で1時間くらい相手に出来たけど、30歳の今は体力が衰えて、それは20分くらいが限界かなと思う。休憩したかったので、わざと捕まった後に、「水分休憩やで~!」と声をかけて、皆で水を飲んだ。その時に、「Thくんは足が速いな~」とか、「Emくんは頭使って、追いつめるタイプやな」みたいな感じで、声をかけて、関係性を深めるように心がけた。

自分のサッカー経験と長距離の経験を、子ども達の遊びに活かすことが出来て嬉しく思う。

今日の実習は先生4人に対して子どもが7人。最初に砂を集めに行った。その後で雨が強くなったので、朝食を屋根付きの場所で食べた。雷の音を20回聞いた。食べ終わったら、それぞれが泥遊び。前回の泥団子(https://note.com/kikun_waldkita/n/n0f31fb02e06d?magazine_key=mf230e0a066fb)より、大きいのを自分は作れた。で、日本人の子にあげた。超巨大団子を作りながらも、お店屋さんごっこの相手をしたり、いざこざの仲裁に入ったりした。「はたらけどはたらけど猶わが生活楽にならざりぢっと手を見る(石川啄木)」という短歌を、泥でカピカピになった手を”ぢっと”見た時に思い出した(別に貧しい訳じゃないが…笑)。

「やんちゃな子にちょっかいかけられた…」とある子どもが上司のフローリアンに言ってきた。

自分だったら、その現場に行って、対応をしていた(⇨https://note.com/kikun_waldkita/n/n19a9f3697f5e?magazine_key=mf230e0a066fb)。自分は、フローリアンがなんて言うのか気になって聞き耳を立てた。フローリアンは、『納得いくまでその子と話し合ってみて!』と言っていた。子ども達同士で解決させようと促していた。今度から自分もそうしてみようと思う!

今日はやんちゃな子を結構観察していた。そこで分かったのは、

・他の男の子と遊ぶと、”たかが外れて”、率先してヤンチャなことをしてしまう

・やんちゃする相手は意図を持って選んでいる

・一人だったり、周りに男の子がいないと静か

という感じ。周囲の環境を整えれば、大丈夫な気がする。

子ども達を観察していた時に、両手を上にあげて”伸び”をしたら、近くにいた子どもが真似をした。で、それを見た上司のフローリアンが「ヨガやってんの?」と質問してきて、『ストレッチしてるだけやけど…笑』、「他にポーズある?」ってなって、ラジオ体操を少し披露した。その子も一緒にやった…笑

やんちゃな子が他の子どもと騒いでいる時(朝の会やご飯の時)は、「静かにしろ」と言って、相手を変えようとするよりも、その子同士を別々の場所に座らせる方が効果がある。

その子の周辺環境を整えるのが大事やなと思った。

暇そうだった子に、「お絵描きやるか?」って尋ねたら『やりたい』とのこと。他の子ども達も寄って来て、数名でやった。

途中でその子が『ハートを100個描ける?』って言ったので、「もちろん!」と答えて、100個描いた。で、モノ探しの絵本(https://note.com/kikun_waldkita/n/n2d135ab89395)を思い出したので、そのまま一面にハートを描きまくって、その中に他の記号を混ぜ込んだ。〇が4個、資格が3個、(棒)人間が5人、星が3個、三角が2個、✕が2個。色んな子ども達に探すのを試してみたけど、どの子も集中して取り組んで、楽しんでくれたので良かった。

こういうこと(https://note.com/kikun_waldkita/n/n35496c3df4e5)を何度か経験しているので、個人的には、子ども達が外国人の自分に対して感情を見せるのは、それだけ良い関係が出来ている証だと思っている。特に、「泣く」という行為は、自分の弱みを相手に見せる行為だし、助けを相手に求める行為なので、相手への信頼がないと出来ないことだと思ってる。で、今日の実習で、Viちゃんにちょっとしたトラブルがあって、自分が駆けつけた時に、Viちゃんが泣き始めたのを見て、結構有り難かった。Viちゃんは日頃は全然泣かないし、結構我慢するタイプなので、今日初めて泣く姿を見た(幼稚園で初めてじゃないか…?)。前々からちょくちょく交流していたけど、最近は、博識のViちゃんが知識を披露して、自分が聞き手に回るみたいな場面が多くて、特に深いコミュニケーションが出来ていた。その成果かなと思う。

ドイツの森の幼稚園で戦う為の準備

☆自己理解

*<自分用メモ>自分の好きな事60個と嫌いな事28個

*自分の「人(にん)」に合ったことをする!

*何事も「なった後が勝負!」なのではないかと思う

☆悪い天気など無い。悪いのは服の着方だ。

*森の幼稚園で闘う為の勝負服:「ポンチョ」

*森の幼稚園で戦うための「水」と「寒さ」対策!

*森の幼稚園で戦うための「勝負靴」と「勝負服」!

*<春夏の森の幼稚園で戦うために必要な「虫よけスプレー」>最近はどの遊び場所に行っても蚊が大量に飛んでる…

ぼやけてしまっているが、Zecke(ダニ)の写真である。これまでの自分は噛まれたことが無いと思っていたので、特に気にしておらず、今回初めて実物を見た。

お腹が膨らんでおらず、平らだったので、吸われては無いと思う。黒色の服を着てたら見分けられないので、黄色の服を着ていこうと思う。

暑い日は「白」にかぎるって感じ…?

黄色も良い感じか…!(https://note.com/kikun_waldkita/n/n1c035e1ebe00)

スズメバチみたいな凶悪なモノは、今のところドイツの森で見たことない。虫や葉っぱの悪影響が怖くて、いつも対策として長袖長ズボンを着ている。

他の先生は暑かったら肌を出している時が結構ある。上司のフローリアンなんて、ダニに刺されやすいタイプなのに半袖着てたし…笑

☆自分のメンタルを整える曲

*やさしさで溢れるように by JUJU

実習が雨の日は、個人的には、ジーンケリーの「Singing in the rain」(https://www.youtube.com/watch?v=swloMVFALXw)みたいな感じで楽しい気分になる。「悪い天気などない。悪いのは服の着方だ」の言葉に従って、雨用の服は装備してる(https://note.com/kikun_waldkita/n/n2bbea1fc85a1)ので安心である。登園する子ども達の中には、カッパを着るのを渋る子がいたり、雨で気分が沈んでる子がいたりして、晴れの日みたいにスムーズに親と離れられない子がちらほらいる。もし自分が森の幼稚園の園長だったら、雨が降る日は「Singing in the rain」を流したいなと思ってしまう。

*やさしい気持ちで(Superfly)

マジでこれはその通りだと思う!実習の前には「やさしさで溢れるように(https://note.com/kikun_waldkita/n/n6b501d3e7c78)」とか「やさしい気持ちで(https://note.com/kikun_waldkita/n/na89547823b8b)」とかを聞いて、『子ども達の為に!』という気持ちを作って接している。だからこそ、実習で良い結果が出せているのだと思う。一方で、5回目のセミナーの時は1度もそれらの曲は聞かなかったし、聞こうという発想にさえ至らなかった…

自然と『人気者』になっている人の習慣(https://www.youtube.com/watch?v=r2F9fgT1UYw)

☆Du bist, was du isst(あなたは、あなたが食べたもので出来ている)

*ハリボーは裏切らない

仕事終わりのラードラー第4弾!!!!

30度超えるクソ暑い日に飲むお気に入りのラードラーほど美味いものは無い!

Frühのラードラー(https://note.com/kikun_waldkita/n/nf15ebcc1f622)が一番美味い!

(1☞https://note.com/kikun_waldkita/n/nffb0d3d8c63a、2☞https://note.com/kikun_waldkita/n/n54f28592bf7d、3☞https://note.com/kikun_waldkita/n/n6a634a60e085)

☆なぞなぞやジョーク、童謡、マジック、工作や遊びのアイデアを知っておくと、子ども達とコミュニケーションが取れる

昨日の実習でラジオ体操を披露したけど(https://note.com/kikun_waldkita/n/n7562869f9bbc)、うる覚えだったので正しく出来てなかったと思う。なので、ラジオ体操の動画を携帯にダウンロードして、機会があれば子ども達に見せようと思っていた。そしたら、今日の実習中に子どもが「学校ごっこをする!先生をして!」と言ってきたので、『じゃあ、俺は体育の先生や!日本式の体操を教えるで!』って言って、動画を見ながらラジオ体操を子ども達とやった!その後は日本語教師に転職して、子ども達に日本語を教えた!笑

*<森の幼稚園の先生として常備したいと思った図鑑!>「Was lebt im Wald?(森の中には何がいる?)」

*実習先の夏祭りで歌う予定の歌たち

*幼稚園児向けのドイツ語単語集

*絵心無いけど、ドイツ語の勉強ついでに、絵描きの勉強をしてみた✍️

*何で「LMNOP」なん?笑

インスタでこの動画(https://www.instagram.com/reel/C7XROXSC5GU/?igsh=MWw3cGh2djVxc3k1NA%3D%3D)を見つけて、「実習で使えそう!」と思ったので試してみた。自分が木の棒を1つずつ両手に持って、その下に子ども達の手を準備させて、自分が木の棒を放したら子どもが掴むって感じの遊びにした。難易度を上げて、石を使うのも効果的だった。その遊びを日本人の子としていたら、Aちゃんが近寄って来て一緒にやった。

その後は、「おせんべいやけたかな(https://hoiclue.jp/8484.html)」をその3人でやった。そして、7人でかくれんぼした。次は、長い木の棒をハードルに見立てて飛んでいく遊びを6人でやった。最後に、その木の棒で綱引きを7人でやった。最初の方は子ども3人vs子ども3人でやってたけど、途中で、自分vs子ども6人になった。子ども6人は思ったより強かったので、1回目は負けてしまった。だけど、強さが分かったので2回目以降は、全部勝った。笑

日本人の子が他の子ども達と遊べるようにする為に、大勢で遊ぶことを心がけた。これまで遊んだことが無い子とも遊べたので、良かったと思う

*森の幼稚園で出来る外遊びのバリエーションを増やす!

*来週から始まる”日本週間”に向けた準備が完了!今週のセミナーで事前練習してみよ!

新たなマジックを習得!https://www.instagram.com/reel/C1t8P1OMKIS/?igsh=cGp4MmJzeDRkbm9z

(マフラーのやつ:https://www.instagram.com/reel/C0MfM39iOxC/?igsh=aHFydmJqdThnOTQ2)

(石が手を貫通するマジックもあるので、持ちネタは3個!!!)

*そこに気付かなかった…

*今日のドイツ語146:ドイツのなぞなぞでドイツ語力と思考力を鍛えよう!

*リンゴを広げると…

「今日は天気が良いな~」って話してたら、ある子どもが『太陽の歌を知ってる!』と言い出し、周りにいた子ども達も反応して、一緒に歌った。

実習先にある歌の本で探したら、偶然にもテキストを発見!

Sonne, liebe Sonne☞https://www.youtube.com/watch?v=1swBZ8Fce3M

Wimmelbilderbuch(https://note.com/kikun_waldkita/n/n1ca322740cb9)の遊び方の1つとして、「Ich sehe was, das du nicht siehst! Das ist ~!」がある。訳すと、「あんたに見えてないものが、私には見えてるよ。それは~」みたいな感じ。「~」の所でヒントを言う。

*「雨が頻出するドイツの秋の歌」 実習29、30、31、32、33日目 デュッセルドルフ森の幼稚園 20231023~20231027

*ドイツの童謡と日本の童謡を比較してみた!ドイツの童謡を全部で31曲を紹介!

*「『Bruder Jakob』という童謡を日本語で歌って!」と求められた…

*今日は「春の歌を歌おう会」ということで朝の時間に保護者と子ども達とドイツの春の歌を歌った♪

*「Ich bin ein Einhorn(私はユニコーン)」って曲を実習先の女の子が歌ってた

*今日の朝の会である歌を歌ったら、3歳の子(https://note.com/kikun_waldkita/n/n62c940869e63)が気に入ったらしく、事ある毎に歌ってた…笑

ドイツの童謡の中に「暦の歌(https://www.youtube.com/watch?v=WJ0uJo5kJ04)」があって、朝の会で時々歌う。

今日は保育が終わった後に、先生用の講座が開催された。内容としては、「毒のある植物を学ぼう」って感じ。前の講座(https://note.com/kikun_waldkita/n/n25ce066b1ca0?magazine_key=mf230e0a066fb)は、知ってる単語が多かったから85%くらいは理解できたけど、今回は植物の名前とか知識とかが乏しいので、40%ぐらいしか分からなかった…。写真みたいに葉っぱを集める遊びをするのは面白かったので、是非とも子ども達とやりたいなと思った。

*子ども達に人気のアニメ「パウ・パトロール」について学ぶ

*植物の知識を取り入れながら、ドイツ語も覚えられて一石二鳥!

*虫の知識を取り入れながら、ドイツ語も覚えられて一石二鳥!

以前、火山について議論し合った女の子(https://note.com/kikun_waldkita/n/na86de497eb4b)が、「時差」や「ヴィーガン」といったいろんな話題について話してくれる。

「なんでそんなに物知りなん?」と尋ねると、『だって、いつもDie Sendung mit der Maus(https://www.ardmediathek.de/maus?isChildContent)を見てるもん』と答えてくれた!その番組は子ども向けの教育番組的な感じで、毎回色んなテーマを深堀していくのが特徴。自分もこれから見ていって、知識を身につけ、ドイツ語で説明できるようになっていきたいと思う!

*Mausと学ぼう!

お絵描きの時はいつもインスタで見つけたアイデアを真似して描いてます。

雑感

☆学校とは「思い出作りに最適な場所」。「様々な基準(=嫌な事や好きな事)を知る場所」。

2016年から既に、学校とは「思い出作りに最適な場所」と考えています。2013年に大学に入学して、当時は教育学部に所属していました。だけど、教職免除課程だったので、教育系の講義は一切受けませんでした。で、文学部に転部して、ドイツ語は学部で専門的に勉強、教育関係は独学で勉強した。

>「成績が悪くなり、塾に行けずに学校も不登校になった」品川メンタルクリニックには週に2人は「受験うつ」の小5や小6の児童が訪れる

学力意外の色んな基準を学べるのが学校なのに…

学力重視の保護者が見落としているんじゃないかと思うこと(https://note.com/kajikyoryokutai/n/n2df999e8611f)

〉学校のいちばんいいところは「興味がないこともむりやり勉強させられる」ことだ。独学でいちばん難しいことがそれだからだ。

なるへそ過ぎる…

子供と過ごすということ【生き方のコツ】(https://note.com/angrybreakfast/n/n077304a5dc12?magazine_key=m153f7fadd6ef)

☆森の幼稚園とは「子ども達にとっての最高のおもちゃ箱」。

1年間の実習を始める初日、森の幼稚園に着いた瞬間に撮った写真。

真ん中がレンナー先生、左がガブリエルで、右がアレキサンダー、先生の前にいるのはソフィー。

素敵すぎる風景に衝撃が走り、「森の幼稚園は子ども達にとって最高のおもちゃ箱である」という信念が萌芽した思い出の1枚。

☆先生の役割とは

先生は付添人、子ども達の話し相手、健全な雰囲気を作り、子ども達に耳を傾け、観察し、関心と積極的な寄り添いによって子ども達の学習過程を支援し、子ども達の活動の為の資源を準備し、刺激を与え、チーム内で連絡を取り合ったり、子ども達との仕事の経験を省みたりし、保護者の相談相手となる。

*「良い先生というのは、生徒達に対して、彼らが何を出来るのかを示すものです。」というセリフが、大好きなドイツのコメディードラマに出ていたので紹介!

☆世界の多様さに目をみはること。それが外国語学習の一番に楽しいことではないでしょうか。

☆『ドイツの仕掛け絵本にハマったきっかけの絵本「In meinem kleinen Herzen(私の小さな心の中)」』と『個人的に好きな本まとめ』

☆日本の森のようちえんに対して触れた記事☟

*”森のようちえん”をされてる方がジャパンアウトドアリーダーズアワード2022のファイナリストになっていた!

☆20代までにしておきたいこと

・留学する

・スポーツや音楽などで、何か一芸を持つ

・色んな事に挑戦して、向き不向きを知る

・自分の好きな事や考え方を理解する←日記を書いたり、人生年表を作ったりする

4月の読書感想文「20代にしておきたい17のこと」 #71 (https://note.com/new_watachanko/n/n725f62ea94ba)

なぜ勉強するのか?

勉強の目的ってのは、

「自立して生きていく際の選択肢を広げる」

「勉強はしたいと思うモノ」

って感じなのかなと思いました。

たぶん、この「なんで勉強しないといけないのか?」って質問をする生徒が抱える心情的部分って、

「この教科は”俺にとって”全然面白くないし、”俺の”将来に何の役にも立たねえのに、何で”俺は”勉強しないといけないの?」って感じかなと思ってます。

勉強得意な子が「なぜ勉強しなくちゃいけないの?」って質問しませんよね…?笑

なので、「”俺”は勉強したくない!」という気持ちをぶつける為に、あえて「なぜ勉強しないといけないのか?」と問いかけているのかなと思います。

で、考えるべきなのは、この質問に答えたところで「その子が勉強をするようになるのか?」ということです。

本人が「嫌っ!」って言っているモノを説得させてやらせるって相当難しいなと思います。

「勉強することで選択肢が増えるよ!」って言ったところで、「そんなんどうでもいいわ!」って返されたら終わりです。

そういう難しい状況にの中で、成功するしないは一先ず置いといて、その子に個人的に伝えたいなと思うのは、

「その苦手な部分が貴方を決めるのではなく、得意な部分が貴方を決めるのだから、その苦手な部分を過大に捉えるのは良くない」

という事ですかね。

苦手な部分に気が行き過ぎて、「俺って駄目な人間じゃん…」って思わないで欲しい訳です。苦手なことを理由に自己肯定感を下げないで欲しいのです。

嫌いな教科があれば、好きな教科があるはずですから、嫌いな教科にぶち当たってる時は好きな教科(教科が無ければ、得意な事!)のことを考えて、「俺には~があるから大丈夫だし!」って心のバランスを保ってほしいですね。

*「しゃくだけど 勉強には にんじんと同じくらい栄養があるみたいよ 食べなきゃ」(森高千里 『勉強の歌』)

☆勉強は自分の認知特性に合ったやり方でして欲しい☟

*自分の認知特性に合った「完全なる個人的な趣味」の有料マガジンを始めます!

☆勉強をきっかけに「考える人」になって欲しい…☟

*コロナのワクチン、打たないといけないの?

☆考えることが出来ないと、「騙され」て、「狂う」ことになる☟

「戦争」を「感染対策」に置き換えれば、コロナ茶番の総括の出来上がり☟

正しい情報は国民には知らされず、多くの国民は、この”感染対策”は「正しい”感染対策”である」という政府の言葉や報道を信じて、”感染対策”に協力しました。

*狂うにも程がある

https://note.com/kikun_waldkita/n/n0a2be0f09480?magazine_key=mb15e8979c2e0

終わりに:信念は自分を導くコンパス

長々と書いてきましたが、自分の信念って、自分を支えるための物なので、別に相手が自分と同じ考えじゃないといけないとは思っていないです。信念は相手を巻き込むものじゃなくて、自分自身を奮い立たせるというか、辛い時に戻ってエネルギーを貰えるものだし、日常的に自分のやるべきことを示してくれるコンパスみたいなモノ。そのコンパスを他人に見せて、一緒に同じ方角へ行こうとはしないです。その人にはその人のコンパスがあるので。

ただ、自分の信念と近い信念を持っている人と出会えるのはとても素敵な事だと思うし、自分の経験で言うと、森の幼稚園は自分の信念を実現できる場所だし、森の幼稚園で働いている人達に似たような信念を持っている人が多かったので、自分は森の幼稚園が良いなと思っているだけ。

PiA-Ausbildungで大変なこともあるだろうけど、辛い時はこれらの信念を思い出して、しっかりと乗り越えていきたいと思う。というか、「ユメで見たあの場所に立つ日まで 削れて減りながら進む」わけですから、ラクして先生になれるなんて1nmも思ってないし。

笑ったり 泣いたり

あたり前の生活を

二人で過ごせば

羽も生える 最高だね!

美人じゃない 魔法もない

バカな君が好きさ

途中から 変わっても

すべて許してやろう

ユメで見たあの場所に立つ日まで

僕らは少しずつ進む あくまでも

吐きそうなくらい 落ちそうなくらい

エロに迷い込んでゆく

おかしな ユメですが

リアルなのだ 本気でしょ?

ユメで見たあの場所に立つ日まで

僕らは少しずつ進む あくまでも

命短き ちっぽけな虫です

うれしくて 悲しくて 君と踊る

上見るな 下見るな

誰もがそう言うけれど

憧れ 裏切られ 傷つかない方法も

身につけ 乗り越え

どこへ行こうか?

ユメで見たあの場所に立つ日まで

僕らは少しずつ進む あくまでも

ユメで見たあの場所に立つ日まで

削れて減りながら進む

あくまでも

あくまでも

夢追い虫として、情熱を持って前進するのみです‼

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?