ジャック・フィニイ 『盗まれた街』の映画化作品 ・ リメイク版第2作目と3作目

映画評

・アベル・フェラーラ監督『ボディ・スナッチャーズ』(1993年・アメリカ)

・オリヴァー・ヒルシュビーゲル監督『インベーション』(2007年・同上)

ジャック・フィニイのSF小説『盗まれた街』を原作とした映画は、現時点で4本作られている。

(1)『ボディ・スナッチャー/恐怖の街』(ドン・シーゲル監督、1956年)

(2)『SF/ボディ・スナッチャー』(フィリップ・カウフマン監督、1978年)

(3)『ボディ・スナッチャーズ』(アベル・フェラーラ監督、1993年)

(4)『インベージョン』(オリヴァー・ヒルシュビーゲル監督、2007年)

(1)と(2)については、すでにレビューを書いており、今回取り上げるのは、後の2作ということになる。

なお、観た順番から言えば、リメイク版である(2)をそうと知らずに先に観てから、(1)へ遡ったというかたちであり、今回は(3)(4)の順で鑑賞した。

繰り返しになるが、(2)のレビューにも書いたとおりで、私は「ボディ・スナッチャーとかいう作品タイトルをよく耳にするなあ。きっと評判のいい映画なのだろう」とそう思って、最初に目についた(2)をDVDで鑑賞した。だが、そのあとで、同作がリメイク作品だと知って、(1)の初映画化作品に遡って鑑賞したのだ。

そして「どうせなら」と、残りのリメイク作品の2作目と3作目も観て、片づけてしまうことにしたという次第である。

そんなわけで、本来ならば、(3)と(4)は別々にレビューを書くつもりでいたのだが、(3)があまりにも「凡作」で、あらすじ紹介屋さんならばともかく、批評を書こうと思っている私としては、特に何かを書くほどの作品でもないと思い、続けて(4)を鑑賞して、2本まとめてこのレビューを書くことにした。

したがって、本稿では、(3)の方は簡単に片づけて、(4)の方を中心に紹介した上で、同じ原作小説から作られた4本の映画作品を、ここで総括しておきたいと思う。

○ ○ ○

さて、まずは(3)だが、これについては、前述のとおりで、一言で言えば「凡作」である。

何が凡作なのかと言えば、ストーリー的にも演出的にも(1)や(2)から出るところが皆無で、(1)と(2)を適当に按配して、時代に合わせた舞台に移しただけ、の作品なのだ。だから、(1)や(2)への「オマージュ」作品だと言っても間違いではないであろう、そのままの引用が見られる一方で、この作品にしかない美点というものがない。

他の3作を観ていない段階で、この作品だけを観るのであれば、それなりの時間潰しにはなるであろう娯楽作品ではあるけれども、言い換えれば、わざわざ観るほどの作品ではないのである。

一方、(4)の方は「絵作り」に凝っていて、視覚的にはずいぶん洗練されている。(2)や(3)が、やや泥臭かったのに対し、(4)の場合は「古さ」を感じさせられる部分はなく、いま観るのであれば、この(4)か、いっそレトロな味わいが面白い(1)ということになるだろう。

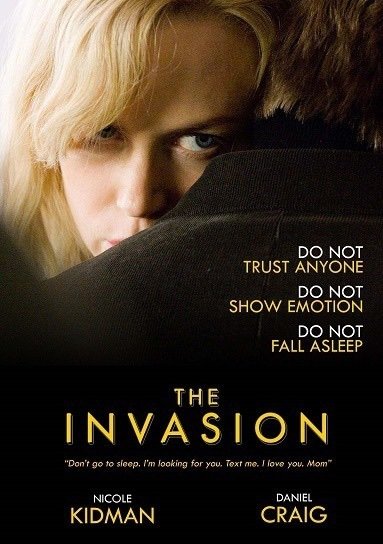

この(4)が、それなりに凝った作品になっているというのは、それなりに製作費がかけられ、それなりに優秀な監督が撮ったからではないかと思う。というのも、本作のヒロインとヒーローは、それぞれニコール・キッドマンとダニエル・クレイグという、人気俳優が演じているからだ。

ニコール・キッドマンは、いつもながらの「キツめな感じの金髪美女」だが、一方、ダニエル・クレイグの方は、『007』以降の短髪でではなく、長めの髪であるため、すぐには彼だとわからなかった。一見、普通にイケてる中年男性でしかなく、渋いおじさんという感じではなかったのが驚いた。だが、クレイグは、今の髪型の方が、個性が出ていて良いと思う。

さて、この(4)の特徴は、侵略異星生物の設定が、多少変えられている点にあろう。

ちなみに、「インベーション」とは「侵入・侵略」という意味である。

ジャック・フィニイの原作小説『盗まれた街』を読んだわけではないので、確たることは言えないが、しかし(1〜3)までの設定は共通しているので、こちらの方が原作の設定に沿ったものだというのがわかる。

それは「植物の種子のような異星生物が地球に飛来し、人目のない場所で、ひと抱えもあるほど大きさにまで成長すると、その種子は、狙った人間が眠っている間に、その人間の生体情報を吸収して、種子の中に、その人間そっくりの体を生成する。その一方、生体情報を盗まれた方の人間は、皮膚の表面が蛹のように硬化して眠りから醒めなくなり、やがて、種子の中で、その人になりかわった異星生物が完成すると、元の人間のほうは脱ぎ捨てられた蛹のように、中身が空っぽな紙風船のようになって、へしゃげて死んでしまう」というようなものだ。

したがって、(1〜3)の描いているは、夫や妻や子供や隣人が、いつも間にか「別の何か」に、「すり替わっている」という恐怖だと言えよう。見た目はまったく同じだし、ちゃんと、人間としての常識も、個人としての記憶も持ち合わせていて、これまでどおりに会話を交わすこともできるのだが、何かが違う。その「何か」とは、あえていうなら「感情の起伏に乏しい」といったことだ。

妙に落ち着いていて、ある意味、達観した人を思わせるのだが、言い換えれば「人間味」に欠ける。そこが変だし、不気味なのだ。

例えば、昨日までは「飲んだくれのDV亭主」だったのが、翌日には酒を飲むのをピタリと止めて、暴力を振るうこともなくなった。だから、それはそれでよかったのだけれど、今の亭主を、とても「あの人」だとは思えない。見かけはそっくりだし、問題点は無くなったけれど、しかし、少なくともかつては愛した「あの人」とはとうてい思えない「別人」なのだ。「別人」にしか思えないのである。

一一これは、どういうことなのか? 亭主が「何者か」にすり替わったのか、あるいはもしかして、私が狂ったのか?

そんなことで、精神科医に相談に訪れる人が急増して、精神科医がやがてその異変に気づいた時には、自分の家族にまで魔の手は伸びている。

その頃にはすでに、あの人もこの人も「すり替わって」いて、いつの間にか街の主導権は「奴ら」の手に落ちていた。そこで主人公は恋人や家族とともに街からの脱出を試み、世界中に侵略の魔手をのばそうとしている「奴ら」の陰謀を、他の街へ知らせようとするが…。

一一というのが(1〜3)の基本的な筋である。

ところが(4)の場合は、(1〜3)の「本来の人間とは別に、そっくりな異星人が生まれて、それが徐々にすり替わっていく」というのではなく、異星生物は一種のウィルスであり、人間に取り着くという形式に変えられているのだ。つまり、それに「感染」すると、その人間が眠りに入った途端に「遺伝子情報」を書き換えられていき、一夜のうちにその人間を「乗っ取ってしまう」。「すり替わる」のではなく、まんまその人が「変わる」のである。

この違いは、似たように見えても、その「恐怖」の質において、大きな違いがあると言えるだろう。

(1〜3)の「すり替わる」恐怖というのは、言うなれば「周囲が、いつの間にか変わっていく」という恐怖なのに対し、(4)の恐怖とは、言うなれば「自分が変わってしまうかもしれない」というものなのだ。前者が、「外から迫ってくる恐怖」なのであれば、後者は「内から噴き出してくる恐怖」であり、前者が「間接的な恐怖」だとしたら、後者は「直接的な恐怖」なのだと言えるだろう。

つまり、後者である(4)の場合は、今風に「スピーディー」な恐怖だと言えるのだが、その点で、今となっては「ありふれていて、味わいに欠ける」とも言える。たしかに、今風の作品として洗練されており、娯楽作品として当たり前に楽しむことができるのだが、(1)や(2)が持っていた「じわじわと迫りくる恐怖」という味わいを失ってしまったのである。

○ ○ ○

そんなわけで、当然のこととは言え、この4作は、「時代の変化」を、意図せずそれぞれに、それなりに反映している。

(1)の場合は、「アメリカが最も繁栄していた時代」である一方、唯一最大の「敵」だと見做されていた「共産主義」への恐怖が、人々の間で広がった時代を背景としている。ハリウッドでも「赤狩り(マッカーシズム)」が行われて、優秀な映画人が少なからず業界を追われた「恐怖の時代」でもあったのだ。

(1)は、その「人間になり変わっていって、やがて街を支配するにいたる宇宙人」を、「共産主義者」の暗喩だと考えるのか、それとも真逆に「思想信条の自由を奪って、一色の人間に染め上げようという、思想統制としての赤狩り」の暗喩だと考えるのか、どちらとも取れる作品になっているが、(1)のレビューで書いたとおり、私は、ドン・シーゲル監督の「アウトロー」的な個性からして、後者であろうと評価する立場である。

(2)は、「ベトナム戦争」と「黒人の公民権運動」などを経て、アメリカのWASP社会が挫折し、世界的にもオンリーワンではなくなった時代を反映しているように思う。

つまり、敵は「共産主義・ソ連」だけではなく、あちこちに散在する「違った人々」だ。例えば、中南米からの移民や、日本人や中国人をはじめとした東洋人も、いつの間にか、自分たちの内懐にまで入りこんだ「侵入者(インベーダー)」なのではないかという、混血的多民族社会への恐れを、アメリカ白人たちが感じるようになった時代である。

(3)は、「東西冷戦の終結」以後の時代である。それで「資本主義アメリカ」が一人勝ちしたのかと言えば、そうはならなかった。むしろ、「敵」はどこにいるのかがわからなくなった時代の、漠然たる不安を反映した作品だと言えるだろう。

だが、本作が「軍隊」を舞台にしているのは、冷戦が終結してもなお収まることのない局地戦に、アメリカが振り回されると同時に、その「種を蒔いている」という現実をも反映したものだと言えるのかもしれない。

そして(4)は、その「見えない敵」が、時代を反映して「感染症」というかたちへと変化した。

「周囲の人たち」が「すり替わって」、自分たちを追い詰めていく恐怖ではなく、端的に「自分が変わってしまう」、言い換えれば「私の心が死んでしまう」恐怖を描いた作品だと言えるだろう。

ただ、この(4)のユニークな点は、原作をも含めて、それまで曖昧にされてきた感のある「問い」を、真正面から取り上げた点にある。

その問いとは「人間とは、個人的な感情があるから、犯罪も起こし、戦争もする。ところが、意思統一が完璧になされた群体生物的な性格を持ち、個体ではなく種として生きる異星生物に変わってしまえば、それで永遠の平穏が得られるのではないか。だとすれば、どうして、人間のままでいた方が良いなどと決めつけられるのか?」というものである。

この(4)に登場する「ロシア大使」が、ニコール・キッドマン演ずるところの女性精神科医に、大筋で次のような人間観を語る。「人間というのは、結局のところ、自分のことしか考えていない。だから、人間が人間であり続けるかぎり、この世から犯罪や戦争がなくなることはないだろう」一一そんなシニカルな考え方である。

これに対して、ヒロインは、こう応じる。

「たしかに、人間が人間であるかぎり、犯罪や戦争の根絶はできないかもしれない。しかし、人間が昔のままかと言えば、そうではない。人間は、あらゆる困難に直面して、常に成長し変化し、そうした難問を乗り越えてきたという事実も否定できないのだから、そこに希望を見出すことはできるはずだ」

本作(4)と、(1〜3)との最大の違いは、本作が「ハッピーエンド」になっている点である。

(1〜3)は、結局のところ、異星生物が地球を覆ってしまうだろうということを暗示して終わるバッドエンドとなっているが、(4)だけは、異星人が「ウィルス」タイプに変更されていることから、最後は「ワクチン」が開発され、それで異星生物は撲滅されるだろう、というところで終わっている。「人類の叡智が勝利した」と。

一一ただし、「新型ウィルス」に対応する「新たな脅威」は、いずれまた襲ってくるだろうが、という「条件つきの勝利」となっているのである。

したがって、(4)のヒロインは、この事件が人間側の勝利に終わったにもかかわらず、その苦難を経験をした者として、ふと「もしかすると、異星人たちの語ったように、こんな苦しい戦いが、この先も永遠に続くというのであれば、全員が同じように考えるようになる平穏な世界の方が、いっそ望ましいのではないか」と考えてしまうのである。

「人間は変われる、成長する」と言っても、人間が人間であるかぎりの「苦しみ」が消えることはない。となれば、たとえ人間らしい「喜び」とコンバートするかたちではあれ、「平穏」の保証された「寂光土」を選ぶというのも、あながち間違いだとは言い切れないのではないか?

たしかに、そのとおりだ。

「こんなに苦しい世界で生きていくくらいなら、いっそ死んだ方がマシだ」と考える人が大勢いるように、そうした考えが、絶対的な誤りだと、いったい誰に断じることができるだろう。

たとえば、「安楽死」は何があっても「人間の尊厳を毀損する犯罪だ」と断じられるほど、「人間であることが無条件に素晴らしい」と言える人が、どれほどいるだろうか。

だとすれば、個性を失って一色に染まった「涅槃」の如き世界であっても、それを一種の「悟りの境地」だと考えることも可能は可能なのだから、かの異星生物たちの主張も、容易には否定できなくなってしまうのである。

だが、そうした「一般論」は別にして、私個人の「好み」から言うならば、「みんなと同じだから平穏だ」などという「今の日本社会」のような世界は、まっぴら御免である。そんな「人類補完計画」後のような世界は、まさに「気持ち悪い」。

だが、言い換えるなら、今の日本社会とは、すでに「奴ら」の侵略が完了してしまった社会だと、そうも言えるのではないだろうか?

(2024年1月7日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・