記事一覧

等級制度の考えと違いを学べる!「等級制度の基本書」

以前、「人事評価の教科書」を紹介しました。

人事制度はおおよそ「等級」「評価」「報酬」の3つからなる、がいわば王道とも言えますが、前回の評価に引き続き、今回は等級制度についての本です。同じく労務行政から出版されています。

等級制度の違い

さすが「基本書」というだけあり、等級制度として主流となっている

職能資格制度

職務等級制度

役割等級制度

について紹介されています。本記事でもここに

持ち味を活かし、決断経験を沢山しよう「強みを活かす」

今日は「活躍する人のセオリー 強みを活かす」という書籍を読みました。

こちらは、人事界では有名人、「ソヤマン」ことサイバーエージェントの曽山哲人さんの書籍です。

ところで、この「強み」って…坂井風太氏の動画に出てくる「持ち味」というキーワードと近しくありませんか(※坂井さんのまわし者ではありません)

そのあたりも意識しながら読み進めてみました。

強み≒持ち味を活かしていくにはどうしたらいいか。

レールを漫然と歩くのではなく、目の前のことに情熱を捧げよう。「自分の中に毒を持て」

このGWの自分のテーマ「坂井風太氏の推薦書を読む」、今回は岡本太郎氏の「自分の中に毒を持て」です。以下に坂井さんのリンクがあります。

「自分の中に毒を持て」は初版1988年だそうで、私が今回読んだものは2002年の新装版、坂井さんが薦めているものは2017年版のようですね。

敵は己自身。危険な道をとれ

人は気づけば、レールに乗った人生を歩んでしまう。この惰性的な生き方に対して岡本さんは「ぼく

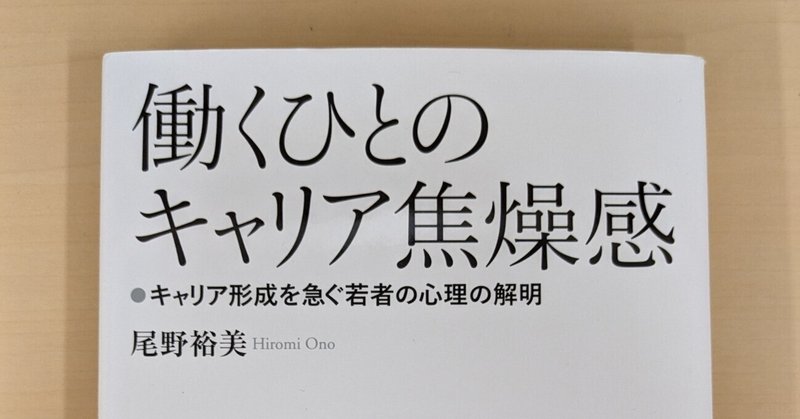

働くひとのキャリア焦燥感~漠然とした焦りはどのように生まれるのか~

仕事を続けていくうちに、「このままでいいのか」という、得体の知れない焦りを抱くことがあるのではないでしょうか。

本書はその焦りを「キャリア焦燥感」と表現し、主に若年就業者を対象にしたアンケートをベースに多角的に分析しています。

こちらの本は坂井風太氏が「組織と評価に悩む若手に薦める6冊」で紹介していた本で、GWの課題図書として読みました(若手と言える歳ではないのですがそこはスルーで…)。

焦燥

駆け出しマネジャーの成長論

近頃マネジメントを意識することが多くなってきた中で、諸先輩方はどのように乗り越えてきたのかを知りたく、読んでみました。

完全にマネジメントのみのマネジャーは2.7%

逆に言うと、97%はプレイングマネジャーということですね。なんとなくそうだろうなとは想像していましたがここまでだとは。

CC爆弾

本書で一番キャッチーなワードでした。

「とりあえず上司をCCに入れておこう」経験があるのではない