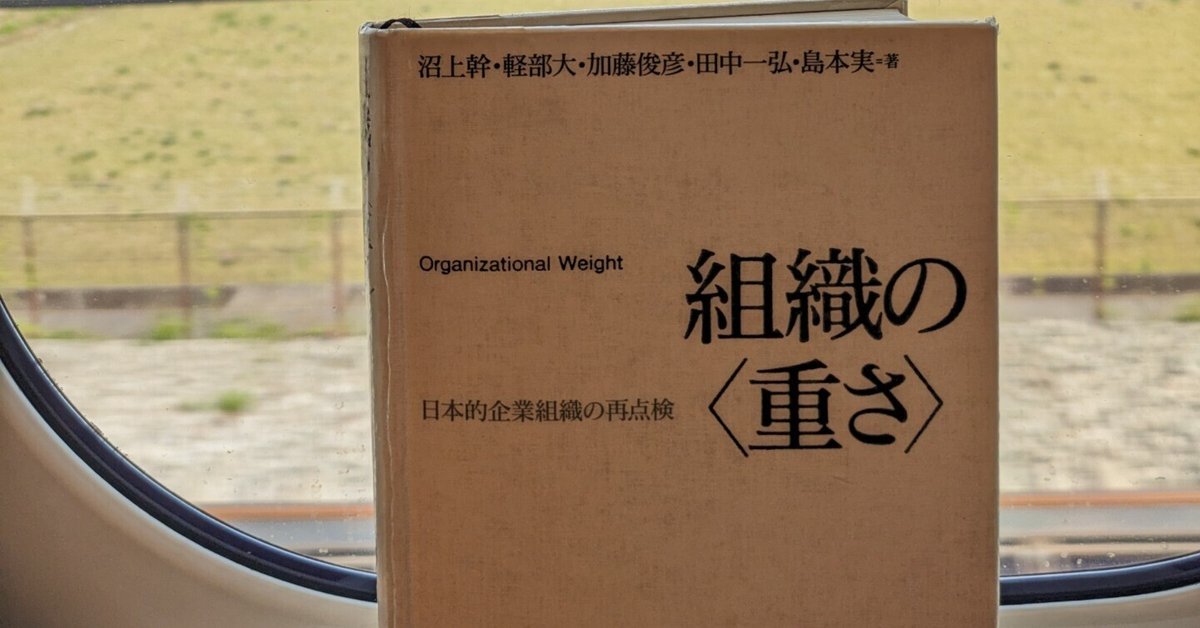

組織の〈重さ〉

最近はまっている坂井風太氏のYouTubeで紹介されていた、「組織の〈重さ〉」という本を読みました。

とりわけ大企業ですと根回しなどから組織の重さを感じることがあると思います。

本書では、その「重さ」は大きく4つからきている、としています。

1.過剰な「和」志向

「和を以て貴しと為す」ですね。まさに日本人の美徳ともいわれています。2.内向きの合意形成

1.に関連して競合他社や顧客でなく、社内の合意形成(組織内調整)を重んじてしまっている。

3.組織内フリーライダー

「社内評論家」「業績悪化を他責にする」「意思決定を部下に押し付け」…こういった組織における主体性の欠如(自分事としていない)も組織にとって重さを生んでいる。

4.経営リテラシー不足

経営戦略を立て、適切な意思決定ができないことも、1.~3.による重さを生んでいる

本書では、上記4点について企業に調査票を配布しながら分析しています。

その中でも印象に残ったものを2点ピックアップします。

1つは「計画が各人の目標にブレイクダウンされていると重さは解消する」。

これはわかります。仕事の目的がわからず、ただ作業者としているだけではバラバラになってしまう。「経営リテラシー不足」に関連したところですね。

もう一つは「インフォーマルが組織を重くする」です。

一見、矛盾した表現に見えますが、例えば「会議とは別の場で何でも話せる環境」を良かれと思って設定してもそれはあくまでインフォーマルなので、かえってバラバラになってしまう。

考えてみれば、「タバコ部屋で物事が決まる」なんていうこともインフォーマルの典型といえます。

また最近、「コミュニケーション不足の対処としての1on1」も増えている感がありますが、これもマネージャーの独自色が強すぎるとインフォーマル差が増して危険かもしれませんね。

2007年の本ですが、現在においても変わらない、共感できる内容です。

すぐに自社の問題を解決できなくても、なぜ重くなるのか?を整理し考えるための良著です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?