- 運営しているクリエイター

2019年11月の記事一覧

「デザインマネジメント論」を語る(1)

ポドキャストを再開しました。1時間程度です。

八重樫文さんと安藤拓生さんの本『デザインマネジメント論 ビジネスにおけるデザインの意義と役割』(新曜社)を前に、ミラノのカフェで八重樫さんとこの本について質問したり、話し合ったりした内容の第1回目です。

この本は、八重樫さんの表現を借りれば「これからデザインマネジメントの議論の場で使っていって欲しいワード」を解説したものです(だから、知らない言葉が

「デザインマネジメント論」を語る(2)

先週に引き続き、八重樫文さんと安藤拓生さんの本『デザインマネジメント論 ビジネスにおけるデザインの意義と役割』(新曜社)について、ミラノのカフェで八重樫さんにこの本について質問した記録をポドキャストで公開しました。

今回はIIの「デザインと技術の相互作用」という見出しの意図、「デザイン主導型イノベーション」と「デザイン・ドリブン・イノベーション」の違い、「デザインディスコース」「テクノロジーエピ

チームは何人がベストなのか?

仕事をするうえでのチームは何人がベストなのでしょうか?

もちろんプロジェクトや仕事量の関係もありますが、最小単位となるひとまとまりの話です。

組織が大きくなるなら、そのひとまとまりの中にリーダーがいて、それがさらにつながっていくイメージですね。

最小単位は7人がいい、という話を聞いたことがあります。

ふ~ん、そんなもんかなぁ。と思っていたのですが、ミズーリ大学の認知心理学者、ネルソン・コーワンと

過重労働をさせない管理者になろう。部下を過重労働で不幸にさせてはいけない。

どこの会社にもありそうな話ですが、過重労働は問題になりますよね。

そして労基法に違反して労働させる上司もいます。私は管理者になった時から決めていることがあります。

労基法違反したときは会社を辞める

法を犯してまで達成すべきものなんて何もないと思っています。そして、法を犯してまで達成しようという人間に成り下がったなら、現場から退くべきだと。

■ 過重労働で問題なのは過労死のリスクがあることこん

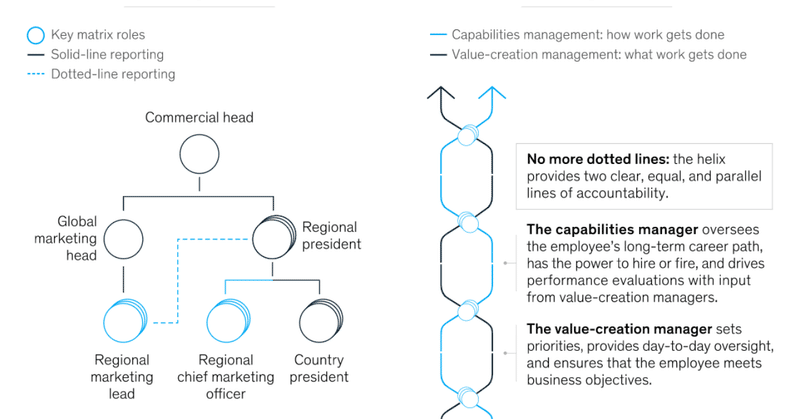

マッキンゼーが提唱する「らせん型組織」とはなにか?

マッキンゼーの論考「The helix organization らせん型組織」が興味深い内容なので訳していきたいと思います。

本論では、まず世界の大手企業のCEOが、事業構造の変化の激しい今のビジネス環境に対応した組織モデルを模索していることが述べられます。そして、この解決策としてマッキンゼーは「らせん型組織」を提示しています。

ではその冒頭の部分を訳してみましょう。

(始)------

生き残るコミュニティの3要素【オンラインサロンの心理学】

2018年から2019年は、オンラインコミュニティやオンラインサロンと呼ばれるサービスが流行した年でした。

ただ流行というものの常として、成功の陰には少なくない死体があるわけで・・・。

なにごとも『始めるよりも続けることが難しい』と言われます。

オンラインコミュニティもその例にもれず、続けていくことは始めるよりもはるかに難しいようです。

このnoteは、僕が多くのオンラインサロン・オンライ

「察しと思いやり」に必要な「観察」の練習方法

「日本人の信条は察しと思いやりだからよ」

というのは『ヱヴァンゲリヲン:破』での葛城ミサトのセリフです。「どうして日本人って危機意識がないのかしら!」というアスカをたしなめるように、このセリフを言いました。

他人の気持ちを察して思いやることは、友達と雑談をするときでも、子どもと関わるときでも、会社で会議をするときも、効果を発揮します。

そこにいる人の気持ちが無視されたまま事が進んでしまうと、

本質を理解することだけに注力しよう

いきなりですが。

たとえば、ソフトウェア開発の世界では、"要件定義"と言う言葉があって、一番最初に「現状の把握」「要求の整理」「制約事項の確認」「システム化領域の特定」「対効果の分析」などを行いますが、この"要件定義"工程が無いと、システムは開発できないのか?と言うと、疑問が残ります(いや、大抵必要ではあるんですけど)。もう少し厳密にいうと、必要性をきちんと確認せずに、もしも

「とにかく要件

「固定観念にとらわれずに、自由にアイデアを考えましょう!」というファシリテーションに対する改善提案

ワークショップやファシリテーションを専門に仕事をしていると、現場の方々とコミュニケーションをするなかで「外部でこのような酷いワークショップを経験した」「こういうファシリテーションに、参加者として不快な思いをした」というような報告が、耳に入ってきます。(たまに自分たちもやっちゃってるなー..と思って、耳が痛くなることもあります笑)

そのなかでも、多く耳にする”愚痴”が、以下のようなファシリテーショ