記事一覧

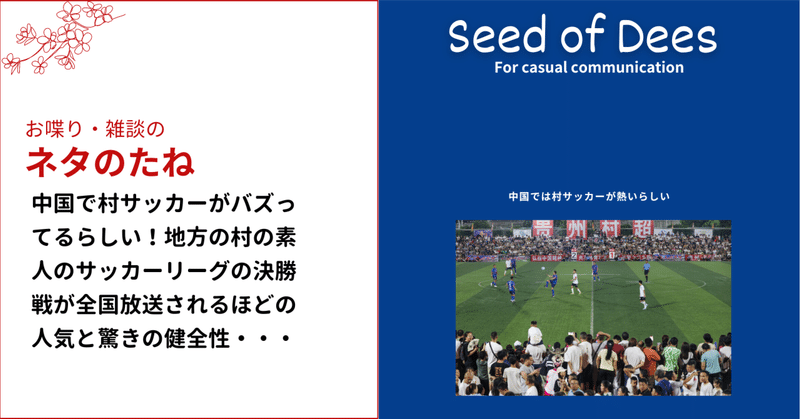

中国で「村サッカー」がバズってる!!地方の村の素人サッカーリーグの決勝戦が全国放送されるほどの人気!そして驚きの健全性。プロサッカーへの不信があるようですね・・・

こんにちは、DJムッチーです。

中国では今、農村で行われる「村サッカー」がプロリーグを凌ぐ人気となっているようなんです。

「村サッカー」とは、少数民族が多く暮らす農村のある貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州榕江県で開催された「和美郷村サッカースーパーリーグ」のことです。

選手は全員、素人の村人たち。村の代表20チームが優勝を争います。リーグは「村超」と呼ばれていて、決勝戦は国営テレビで全国放送される

「ただいる」ことの価値について

シェアハウスという場をしていると、「ただそこにいる」ということが、極めて高い価値を持っている、ということがじわじわと分かってくる。

私たちは、「ただいる」ことから、一体何を受け取っているのだろう。一体そのことの、何が価値なのだろうか?

誰もいないリビングに、人は自然に集わない。

でも、そこに誰かがひとりいるだけで、なんとなくリビングに行ってみようかなあ、ちょっと話をしたくなったらリビングに行

『身体ごと、入り込んでいるときだけは。』

天井を見上げると、壊れたシーリングファンの代替えとして取り付けられた小さな電球が、申し訳程度に吊り下げられている。『いま直す準備を進めているから』と、釣りの話になると永遠に止まらない大家は言ったけど、もちろんそんなはずもなく、この部屋を出る最後の日まで僕を照らし続けたのは、小さな電球ひとつだった。

アルゼンチンで迎える、3年目の春。

2018年2月、「フットボール」というたったひとつのものを追

【実践】「領域を跨ぐ」「分野を交差させる」には、何をするべきか?

サッカー界で仕事をしていくことを決めてから、とにかくずっと「領域を跨ぐ」とか「分野を交差させる」とか、そういうことばかり考えていました。サッカーの人たちとサッカーの話をしてもあんまり楽しくないな、という感覚があったし、他の分野の本を読むとおもしろいなという感覚もあったし、自分が自分であるためにはサッカーのことだけを考えていても全然無理だな、という感覚もあって、そういう感覚が積み重なって「領域を跨ぐ

もっとみる非指向型(non-oriented)世界と未来予想試論

海外留学の授業前から、Pre-assignmentとして、400語くらいの文章をつくりなさいみたいなお題が出たんだけど、いきなり「未来の主要な要素はなんですか」みたいな問いで、マジメに悩み込んでしまった。

色々考えた結果、やはり非指向型(non-oriented)世界観へのパラダイムシフトが極めて重要な気がしてきた。

non-orientedについては以下に(漢字、自分の中でまだ定まってない)

私がMost Likely to Succeedについて クリティカルに書く4つの理由

著書『やりすぎ教育』(ポプラ新書)の中で、Most Likely to Succeed という映画について書きました(p30)。長くなりますが、引用します。

「受験の成果を学校、もしくは教師の教育力と個人の学力や努力の結果の関数であるとみなした場合、学力は「必要なこと」をICTで個別最適化して個人に身につけさせればいいということになりますし、さらに個人が社会で活躍する術を身につけさせるには、生徒

人の育ちは面倒を見る人の数でも変わる?!

ワンオペの大変さ、が言われているけれど、

赤ちゃんを育てるときに、面倒を見る人の数で、赤ちゃんの育ち、

つまり人の根っこの育ちが変わってしまうかもしれないということは

どの位、認識されているだろうか。

ワンオペが大変だというとき、育てている親が大変だということは言われるけれど、育てられている赤ちゃんが大変だということは強調されない。

大変な思いをしている親に育てられる子どもは、大変なのである。