平尾隆之監督 『映画大好きポンポさん』 : 長いものに巻かれた、 短めの長編アニメ

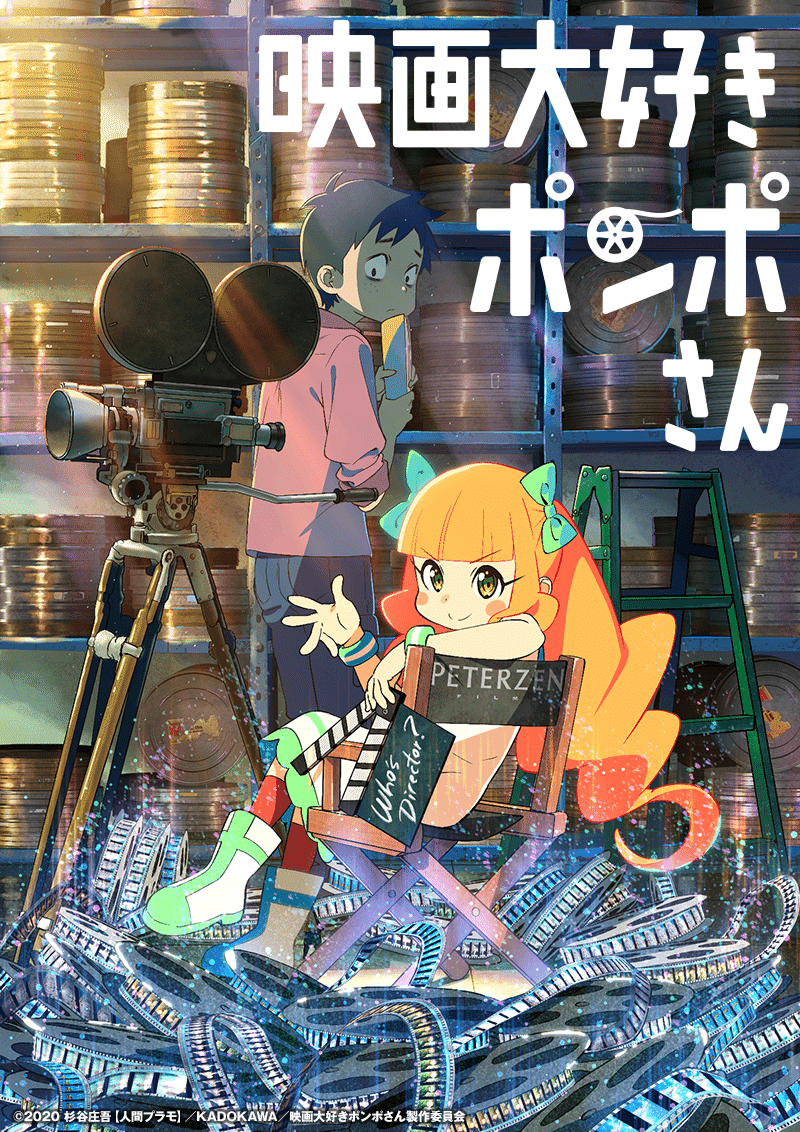

映画評:平尾隆之監督『映画大好きポンポさん』(2020年)

この作品が、映画ファンにウケるのは当然だろう。映画制作者の世界を描いた作品だからである。

映画制作者の苦労や葛藤や喜びを描いているのだから、そこだけを見ている分には、映画ファンは、その「同族意識」をくすぐられて、共感しないわけがない。

共産主義者が共産主義映画を支持し、右翼が右翼映画を喜ぶのと、基本的には同じことだ。

要は、飴玉をしゃぶらされれば「甘い」のは当然。じつに「たわいのない」話なのだ。

しかしながら、当たり前に問題意識のある者が本作を見れば、絶対に引っ掛かる部分がある。それは、

(1)なぜ、映画は「娯楽」でなければならないのか?

(2)なぜ、劇場用映画は、「90分」がベストの尺なのか?

という2点である。

本作では、「映画は娯楽」「(観客を退屈させない、監督の自己満足にならない)90分がベスト」だといったことが、「映画プロデューサーであるポンポさん」の口から語られる。

しかし、言うまでもなくこれは、「疑問」にもならない、単なる「愚問」でしかなく、どちらも「そうである、必然性も義務もない」というのが、正解だ。

だが、この映画は、結果として、「90分」であることが「まるで、ベストであるかのように描いている」し、「まるで、映画は娯楽であって当然(娯楽性のない映画は、映画は映画として邪道・異端)である」かのように描いてしまっている。

しかし、まともに「映画」なり何なりの「作品」を鑑賞してきた人なら、こんなものは「党派的な政治的主張(イデオロギー)」でしかないことなど、明らかであろう。

たしかに、劇場用映画の多くは「90分」前後が標準的な尺(長さ)だし、「娯楽作品」が多いというのも事実だ。また、それぐらいがベストであるという信念を持っている映画監督も現にいる。

けれどもそれは、そうしたものが「主流」であり「多い」というだけのことであって、それが「正しい」ということでもなければ、ましてやそれが「真理」などではないというのは、上映時間が「3時間近い傑作」や「難解重厚な傑作」を「理解できた」が故に楽しめた者には、明らかなことなのだ。

だが、繰り返していうが、本作『映画大好きポンポさん』は、さも「90分」であることが「まるで、ベストであるかのように描いている」し、「まるで、映画は娯楽であって当然(娯楽性のない映画は、映画は映画として邪道・異端)である」かのように描いている。

これは端的にいって、「多数派」に媚びた「欺瞞」であり、「少数派」に対する威丈高な「圧迫」であろう。

そして、どうして「多数派」に媚びたのかと言えば、それは端的にいって「金儲け」のためだ。

例えば、「桃太郎」と「浦島太郎」の区別がつかないような「お客さん」であろうと、おおぜい見に来てくれれば、その映画は「ヒット作」ということになる。

その一方、「審美眼と知性を持つ人」以外には「難解な傑作」なんかだと、普通は「ヒット作」にはならない。

そういう一部の人が「この作品は素晴らしいいんだ」と、噛んで含めるように説明し、それを読んだ者が「そんなにすごいのか」と思って観に行き、結果として、その作品が理解できなくても、「あの人が褒めていたのだから」とか「理解できなかったなんて正直にいうのは恥ずかしい」とかいった理由で、「この作品は素晴らしい!」などと言い出すような手合いが「おおぜい」出てこないかぎり、「審美眼と知性を必要とする作品」つまり「敷居の高い作品」が、ヒットすることはない。それが現実なのである。

だが、そんな作品では「金儲け」はできないし、「金儲け」ができないものには「投資できない」と考えるのが、「制作資金提供者(スポンサー)」の「当たり前の考え方」である。

本作の中でも、主人公の新人映画監督であるジーン・フィニが「映画を完成させるためには、どうしても追加撮影が必要だ」と言い始め、しかし、そのためには大変な「追加資金」が必要となるのだが、同作への「投資」を検討する銀行は、当初「映画なんて水物に、そんな大金を賭けることなどできない」と断ろうとする。

ところが、ジーンの映画制作に肩入れする若手銀行マンの搦手と、伝説的な創業者の登場によって、形勢は逆転して資金提供が決定し、それで映画は見事に完成して大ヒット。アカデミー賞に当たる、作中の「ニャカデミー賞」まで受賞するという、「絵に描いたような、娯楽作品的ハッピーエンド」を迎えることになる。

だが、無論これは、フィクションならではの「ご都合主義」でしかない。

現実の「スポンサー」は、ほぼ例外なく「金儲け」のためにしか金を出さない。

少なくとも「資金を解消できる程度にはヒットするという見込み」すらない場合には、決して資金提供などしない。

作家の「夢」のためや、「文化と芸術のため」に「儲けを度外視して」資金提供をするなどということは、ないのである。

一一まして、本作のように、「KADOKAWA」のような、「儲けのためなら、オリンピックにも賄賂をつかう」といった、じつにわかりやすい営利企業がメイン・スポンサーなのであれば、それは尚更なのだ。

テレビアニメ『SHIROBAKO』でも描かれたとおり、スポンサー企業というのは、「おおむね金儲けのことしか考えていない」し、ましてや、アニメ『けものフレンズ』で、シリーズ第1作を大ヒットに導いた功労者のたつき監督を、コンテンツ展開優先のために、平気で切り捨てたような「コンテンツ(展開)産業」の会社が、「良い作品」ではなく、「売れる作品」であることを求めているというのは、「自由主義市場経済」社会に生きる「社会人」には、常識に類する話だろう。

だが、世の中には、その程度の「常識」すらない「お子様」が少なくない。

頭を使う習慣がないものだから、いくつになっても、頭の中は「お子様」のままの者が多いので、そういう「お子様」たちを騙して、薄っぺらく「感動させる」ことで、がっぽり儲けようと考えるのが、「貪欲資本主義」の考え方なのだ。

特殊詐欺グループが、「思考能力の低下した高齢者」をターゲットにするのと、これは全く同様の話であり、実際それで成功してしまうから、いくら警察が頑張っても、こうした犯罪は後を絶たないのだし、またそれほどまでに、あっさりと「騙される人が多い」という証拠でもあろう。

したがって、本作が、あまり「審美眼と知性を持たない」、アニメファンや映画ファンの「ボリュームゾーン」を「カモ(標的)」にして作られたのは、間違いのないことなのだ。

たとえ「審美眼と知性を持つ」人が、そんな「欺瞞」を見抜いて告発したところで、それは「少数意見」に過ぎないから、「金儲け」に大きく響くことはない。

それに、「審美眼と知性を持たない」大衆というのは、「真実が知りたい」のではなく、「夢が見たいだけ」なのだ。だから「飴玉」を与えてやれば、手もなくコロリと騙されてくれるのである。

○ ○ ○

本作『映画大好きポンポさん』の「あらすじ」を「Wikipedia」から紹介しておこう。

『映画の都「ニャリウッド」にある「ペーターゼンフィルム」で映画をプロデュースしているポンポネット、通称ポンポは、映画のオーディションを受けにきたナタリーを「地味」という理由で落とすが、何か惹かれるものがあったため、若手女優ミスティアの付き人としてナタリーを起用する。

また、ポンポの元でアシスタントとして働くジーンは、ある日ポンポから自身の映画「MARINE」の予告編制作を依頼される。ポンポは予告編映像の出来や、自身が執筆した新作映画「MEISTER」の脚本に対する反応からジーンのセンスを見出し、「MEISTER」の監督をジーンに任せ、ヒロイン役にナタリーを抜擢する。

当初は不安に思っていたジーンとナタリーだったが、周囲からのアドバイスで自信をつけ映画制作に臨む。完成した「MEISTER」、ジーン、ナタリー、ポンポは映画界の最高峰であるニャカデミー賞を受賞する。』

(Wikipedia「映画大好きポンポさん」)

この作品には、漫画原作がある。

劇場用アニメ化された『映画大好きポンポさん』は、マンガ「映画大好きポンポさん」シリーズの第1作をアニメ化したものであり、原作マンガの方は、『映画大好きポンポさん2』『映画大好きフランちゃん』『映画大好きカーナちゃん』と続いている。

で、興味深いのは、この劇場用アニメとなった『映画大好きポンポさん』の続編である『映画大好きポンポさん2』の内容である。

そちらの「あらすじ」は次のとおりだ。

『「MEISTER」でニャカデミー賞を受賞したジーンは、昨年ヒットしたアクション映画の続編「マックスストーム2」の監督に抜擢される。「MEISTER」との制作現場の違いを意識させられつつもジーンは映画を完成させるが、大衆向けとなる「普通の映画」を撮ってしまった自分に憤り、ジーンならではのセンスと様々な技法を駆使し玄人志向に振り切った「尖りまくった」フィルムを完成品として提出し、「普通」の「マックスストーム2」のデータを消滅させる。

「マックスストーム2」はポンポと映画監督のコルベットにより「普通」の続編として再編集され無事完成に漕ぎつけるも、ジーンは多くの人に迷惑をかけたため「クビ」という体裁で一時ポンポの祖父ペーターゼンの元へ追放される。ペーターゼンの家にある様々な映画の脚本を読んだジーンは自分自身で映画を制作することを決意し、ペーターゼンフィルムを辞めて脚本制作に取り組む。脚本を完成させたジーンはナタリーとミスティアを起用して映画「LOVE・Begets・LOVE」の制作を開始するが、凝りすぎて予算がなくなったため、ポンポに助力を請う。ポンポは協力する条件として、自身の新作映画「Lunch Waggon」との対決を持ちかける。

2人の映画が完成し、ジーンはポンポの映画を称え、ポンポはジーンの映画を鑑賞したことで、制作者としての視点しか持っていなかった自分にも純粋に映画が好きな気持ちがあったことに気づく。』(前同)

『大衆向けとなる「普通の映画」を撮ってしまった自分に憤り』とあるとおり、監督第1作『MEISTER』で「ニャカデミー賞」を受賞し、めでたく第2作も撮ったものの、ジーンは、自分本来の作風ではない「大衆と会社の意向に媚びた通俗作品」を作ってしまったために、自己嫌悪から、その作品を抹殺してしまい、監督業を干されることになる。だが、最後は、映画プロデューサーのポンポさんがジーンに協力して新作映画を完成させ、『ポンポはジーンの映画を鑑賞したことで、制作者としての視点しか持っていなかった自分にも純粋に映画が好きな気持ちがあったことに気づく。』という話になっている。

つまり、原作マンガの方では、私が本稿で最初に挙げた「2つの疑問点」、

(1)なぜ、映画は「娯楽」でなければならないのか?

(2)なぜ、劇場用映画は、「90分」がベストの尺なのか?

のうちの一つである(1)に対する、「誠実な応答」がなされているのである。つまり「映画は、ハリウッド的な娯楽作品でなければならないとは限らない」ということだ。

例えば「ジャン=リュック・ゴダール」の映画が、そうであるように。

したがって、(2)の「尺の問題」だって、同じことだ。

映画の「尺」は、最終的には、作品の「内容によりけり」でしかない。

「90分」ではなくても、内容によっては「10分」でも良いし、「9時間」でもかまわない。あくまでも「内容」に見合った、必要不可欠かつ適切な「尺」であれば、それで良いのである。

ただし、ここで問題となるのは、「興行」面の問題だ。つまり「金儲け」の問題。

あまりにも「長い作品」だと、上映回数が減り「客の回転率」が悪くなって、「金儲け」ができない。

「尺」に合わせて「料金」を上げても、高い料金を払ってまで観てくれる、熱心な客は限定されてしまうだろう。「6時間の映画」は、「デート」には不向きだし、「暇つぶし」にすら不向きなのだ。いくら暇でも、映画で「6時間」は長すぎると「暇を持て余しているような暇人」もまた、そう考えがちなのである。

一方、「10分」の作品に、2,000円もの金を払う客は、ほぼいない。なら200円で見せれば良いのかと言えば、無論そうではない。単価が安くなれば、たくさん売らなければ儲けが出ないので、それはそれで大変なのだ。

だから、短編だと、何本かを組み合わせることで、合計「90分」ほどにして、2,000円ほどの料金で見せるということにもなるが、そうなると、作品のセールスポイントがボケてしまう。つまり「小品の寄せ集め」というイメージになって、それに金を払おうという客は少なくなってしまう。

「小品」の良さがわかるのは、それなりの「眼」を持った客に限られるし、「5本のうちの1本だけ」を観たいがために、2,000円を払うような客は、さらに限定されるだろう。

したがって、「興行的視点」からすれば、「90分前後の作品を2,000円ほどの料金で見せる」というのが、最も「無難でもあれば、効率的」なのだ。それが長年の「慣習」と「経験則」によって確立されているからこそ、多くの作品は「90分前後の作品を2,000円ほどの料金で見せる」ことになるのである。

無論、「例外」はある。

ひとつは「ヒットメイカーによる超大作」である。

例えば、クリストファー・ノーラン。この人気作家の作品なら、多くの客がつめかけてくれるし、料金が多少高くても観てくれる。つまり「興行」的にも安心だから、こうしたヒットメイカーの場合は、例外的に「超大作」の制作も許されるし、作ってくれるだけで歓迎されたりもする。

そして、もうひとつの例外は、ミニシアター系の「低予算のマイナー作品」だ。これらは、初めから、「一般大衆」を狙って作られてはいない。

制作者と「美意識」を同じくする「一部の観客」に届けば、ひとまず「それで良し」と割り切って作られているのである。だからこそ、それが「娯楽作品」に分類されるものであっても、「尖った」表現の作品が多く、その点で「客を選ぶ」ことも辞さないのだ。

要は、そうした「マイナー系娯楽作品」も、客を選ぶ「芸術系作品」と同様に、制作者と「美意識」を同じくする「一部の観客」さえ捕まえられれば、「大きく損はしない」というような作られ方をしているのである。

そんなわけで、本作『映画大好きポンポさん』も、原作マンガと、この劇場用アニメは「分けて考えるべき」であり、端的に言って、原作の方は、このアニメ版とは違って「欺瞞的」ではない。言い換えれば、アニメ版の方は「欺瞞的な作品」なのだ。一一仮に、内容が「まったく同じだとしても」である。

つまり、原作マンガ『映画大好きポンポさん』(※ 『1』)の方は、その中で「語りきれなかった(不十分だった)部分」を、続編の『2』で、フォローしていた。

ところが、アニメ版の方は、そのことを知っていながら、『1』だけで「十分」であったかのような作り方を、あえてしたのである。言い換えれば、故意の「語り落とし」をした。わかっていて、可能であったにもかかわらず、あえて「言わなかった(補足しなかった)」のだ。

だが、これは端的に言って「騙り」である。「語り落とし」とは「騙り(騙し)」のテクニックなのだ。

「私はUFOを見たことがありますよ」とだけ断言するのと、その後に「夢の中でね」と付け加えるとでは、ぜんぜん意味が違うというのが、わかるだろう。

「夢の中で」見たというのなら「私はUFOを見たことがありますよ」という言明は「嘘」にはならない。しかし、「私はUFOを見たことがありますよ」とだけ言えば、その言葉を聞いた人が「現実に見たのだ」と解釈することを、そう言った当人は当然承知している。したがって、あえて「夢の中でね」という「絶対に落としてはいけない条件」を言い落とすのは、初めから「故意に騙そうとした」からに他ならないのである。

一一そして、本作、アニメ版『映画大好きポンポさん』は、そういう意味において「詐欺的な作品」なのだ。

本作の終盤で、制作スタッフたちと力を合わせて撮ったフィルムを、監督のジーンが「編集」する際、「どこを切るか」で悩むシーンが描かれる。これは、みずから編集をする映画監督には、ごく当たり前にあることだ。

「どうしても切れなかった」「その結果、勝手に切られた」「その後、ディレクターカット版が作られた」などといった話は、映画好きなら誰もが耳にしたことのある、「よく聞く話」に過ぎないだろう。

ジーンも、それで悩むのだ。あそこのシーンにもあのカットにも、思い入れがある。あそこは、あれだけ無理を言って撮ったシーンだし、こっちは金のかかったシーンで見応えもある。あれもこれも、どれも切りたくはない。だが、切らねば「興行作品として完成しない」と苦しむ。

そして最後に、ジーンがたどりついた答とは、「自分のアリア(独唱)を歌う」ということだった。

つまり、作品の責任者である「監督」として、自分個人の判断ですべてを決定し、選び、それ以外を「切る」という覚悟である。

そしてジーンは、その覚悟を決め、フィルムを「切りまくる」というイメージシーンで、「何かを生かすためには、何かを切らなくてはならないんだ」という趣旨のセリフを吐く。

作中にも語られているとおり、映画は「監督」一人で作るものではない。スタッフやキャストだけではなく、制作資金を出してくれるスポンサーなど、じつに多くの人たちの協力があって、初めて映画は作れるのである。

これが「小説」や「絵画」などの個人制作作品とは、決定的に違ったところだ。

だから、当然のこととして、つまり「人情」として、制作にかかわった、あの人にもこの人にも喜んでほしい。だから、あの人が頑張ったこのシーンは切りたくない。あれだけの金を注ぎ込んだあのシーンを無駄にしたくはない、といったことになる。

しかし、そうした「情に流されてしまう」と、総花的な作品になってしまう。言い換えれば「焦点の定まらない、ぼんやりした作品」になってしまうのである。

だから、フィルムを「編集」する監督は、そうした「情」を切り捨てて、自分一個の「美意識」に沿って編集する。「美の鬼」になるのだ。

「おのれの美意識」を第一として、そこから遠いものから準次「切っていく」ことでしか、「自分のアリア」は歌えないからだ(どうしてもそれが出来そうにないという人は、編集を他人に任せる。優れた第三者の「客観的な判断」に任せようという、これもひとつの選択である)。

しかしだ、このアニメ版『映画大好きポンポさん』は、平尾隆之監督一個の「美意識」において、他を「切った」のだろうか?

たしかに「大切なものを生かすために、他のものを切った(犠牲にした)」というのは、事実だろう。

だが、本作、アニメ版『映画大好きポンポさん』の場合は、平尾隆之監督個人の「美意識」を第一として「他を切った」のではなく、じつは「スポンサーの意向」を第一として「他を切った」のではないのか? そのせいで、

(1)なぜ、映画は「娯楽」でなければならないのか?

(2)なぜ、劇場用映画は、「90分」がベストの尺なのか?

という「疑問点」の残ってしまう作品になってしまったのではないのだろうか?

そして、映画を作らせてくれる「スポンサーの意向」を最優先事項として「切ってしまったもの」の中には、他でもない「平尾隆之監督個人の美意識」さえ含まれていたのではないのか?

つまり、平尾監督自身は、作中でジーンの語る「長い作品も好き」「娯楽一辺倒ではつまらない」といった考え方にも共感的だったのではないのか?

だが、「KADOKAWA」のような、絶対的な権力を持つ「大スポンサー」の意向は無視できないから、「節を曲げて」でも、つまり「自身の美意識」を切ってでも、「90分の娯楽作品」に仕上げた、ということなのではないだろうか?(もし、KADOKAWAの意向に逆らうようなことをすれば、たつき監督の二の舞になって、自分の作品を作れなくなる可能性が大だからだ)

したがって、本作は「平尾監督のアリア」を聞かせる作品ではない。

言うなれば、「KADOKAWAのアリア」を聞かせる作品であり、そのためには平尾監督の美意識さえ「切って捨てた」作品なのである。だからこそ、

(1)なぜ、映画は「娯楽」でなければならないのか?

(2)なぜ、劇場用映画は、「90分」がベストの尺なのか?

と、そんな疑問の残る作品になった。

したがって、この作品に満足できるような観客は、「すぐれてKADOKAWA的な感性の持ち主」だということになる。

そして、そういう人たちは、

『クーベルタンが唱えたオリンピズム=オリンピックの精神とは「スポーツを通して心身を向上させ、文化・国籍などさまざまな違いを乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって、平和でよりよい世界の実現に貢献すること」。』

(「オリンピックの精神」とは。)

という「本来のオリンピック」のあり方を、「金儲けのための娯楽」へと変質させることも歓迎するだろうし、そのためには「裏金」を渡すことにも賛成できる人たちなのだとは言えまいか。

なにしろ、自分たちが楽しむためには、他の美意識や倫理など「切らなければならない。切ってもいいんだ」と、そう思える人たちであろうからだ。

(2024年2月16日)

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○