たつき 『けものフレンズ』 の非凡性 : 演出家・たつき監督のすごさについて

たぶん、『けものフレンズ2』(以下『2』と表記)を、たつき監督による『けものフレンズ』(以下『1』と表記)と同様に楽しめる人というのは、実際のところ、その区別がついていないのだと思う。「区別をつけない」のではなく、「区別がつかない」のだ。

例えば「ボクシングが好きだから」という理由で、「プロの試合」も「アマチュアの試合」も区別なく楽しめる、というのは、決して間違いではない。しかし、「プロ選手」と「アマチュア選手」の、明白な力量の違いがわからないのだとしたら、その人は「ボクシングファン(好き)」ではあっても、決して「ボクシング理解者」だとは呼べないだろう。

「クソもミソも、見かけが同じだから、どっちも好き」だというのは、それはそれでその人の勝手ではあるけれども、ミソファンにとっては大いに迷惑な話だし、クソファンにとっても同じことだろう。どっちが上かの意見は分かれるとしても、「両者が別物だってくらいは、見分けろよ」と言いたくなるのは、当然なのではないだろうか。

そうした意味で「ぜんぶ好きです」という意見は、一見したところ「心が広い」から「良いこと」のように見えるけれども、実際のところは「分別がない」だけなのではないだろうか。自分の可愛い息子や娘が「善行をなそうと、悪行をなそうと」、「愛しているから、すべて肯定する」というのは正しいことだろうか? もちろん、間違いである。

「良い子であろうと、悪い子であろうと、愛する」というところまでは正しい。

ただし、ここで問題となるのは「愛する」というのは、「すべて認めて容認する、肯定する」といったことではなく、「愛すればこそ、間違ったことは間違っていると指摘し、正すべきことは正してあげる」というのが、正しい「愛」のかたちであろう。

けれども、日本人の場合は、そのあたりがいつでも「曖昧」で、見かけ上の「優しさ」ばかりを優先しがちだ。

他人の子供の、間違った行動や危険な行動を目にして、叱りつけたり、注意したりするのは、「見かけ上」において「怖い人」みたいに見られる恐れがあるから、見て見ぬふりで、無難に関わらないでおく。それで、その子供たちがどうなったとしても、それは自分には関係ないし、責任を問われることではないから、自分はひたすら「見かけ上の優しい人=見かけ上のいい人」を演じ続けられるし、それでいい。文句を言われる筋合いはない、と。

要は、自分が「(人柄の)いい人」「物分かりのいい人」と見られたいだけで、他人の子供のことなんか、ほんとはどうだっていいのだ。自分さえ良ければ、何がどうなろうとかまわない。何をするにしても、それは自分が「いい人」だという「体裁」を保てる範囲において、というわけである。

で、これは「けもフレ」ファンにも言えることだ。

「けもフレ」ファンの中にも、本当に『1』と『2』の区別がつかない人が大勢いるだろう。

前に書いたレビュー「『けものフレンズ』と『宇宙戦艦ヤマト』:『2』という呪い」でも引用したが、SF作家シオドア・スタージョンの言うとおりで、

『SFの9割はクズである。だが、あらゆるものの9割もクズである』

なのだから、「けもフレ」ファンの9割が、「クズ」とは言わないまでも、「見る目(見分ける目)が無い」という意味において「凡庸」であろうというのは、否定し難い事実であろう。

「ボクシング」ファンは多くても、「ボクシング」ができる人はごく一部であり、「ボクシングのできる人」の中でも「プロ」になれるほどの力がある人は、ごくごく一部なのだ。

それを、すべて引っくるめて「ボクシング好き」という言葉で表現し、さも「内容的にも、ほぼ同じ=同等」だなどと考えるのは、所詮、現実にある「違い(格差)」を見ようとしない、誤魔化しでしかないだろう。

したがって、多くの人が『1』と『2』の区別がつかないとしても、それは、仕方のないこと、否定できない現実だと、認めざるを得ないのである。

それに加えて、『1』と『2』の区別がつく人であっても、あえて、その区別を「口にしない」という人も少なくないだろう。

実際には「この子はよくできた子だ」とか「このガキの親の顔を見てみたい」などと「区別する目」を持っていたとしても、自分が「いい人=優しい人=物分かりの良い人」だと思われたいから、「みんなそれぞれに良い子だよね」なんて、心にもないことを口にする。

実際のところ、よその子がどうなろうと、どうでもいいのだ。「ここで注意してあげれば、少しはその子のためになるのでは」などという、奇特な「愛」を持っている人など、滅多にいない。なにしろ日本人は「空気を読む」民族であり、その意味で「事なかれ」民族だから、本当のことを言うことで、自分が嫌われたり、浮いたりしたくはない。そのせいで、世の中がどうなろうと、結局のところは、どうでもいい。私の責任ではない。一一そして、これは『けものフレンズ』についてだって、まったく同じ。

『けものフレンズ』ファンだけが、特別に「いい人」が集まっているとか、「モノを見る目のある人」が集まっているなどと考えるのは、それこそ手前味噌でしかなく、度し難いほど愚かだというほかないだろう。それが現実なのだ。

○ ○ ○

「力量の差」ということは、「ボクシング」などのスポーツ競技だけではなく、すべてにおいて存在する。

人は、その能力の如何にかかわらず、平等の「権利」を持ち、その意味では、理念的に「平等であらねばならない」のだけれども、個人の「能力」というものは、決して「同等」という意味での「平等」などではない。明白に「能力差」はあるのであり、そうあって良いのだ。

かつてソビエト共産主義では、すべての人が「平等に働き、平等に分け合う」という理想の実現のために、「専門職」というものを可能なかぎり減らそうとした。そこで区別を認めてしまうと、どうしたって「能力差による利益分配の不平等」が生じてしまうから、なんとか、すべての人が、交代ですべての仕事に従事するというようなかたちを模索した。一一だが、この理想は、その「経済的非効率性」のゆえに、資本主義国の「分業」体制に大きく遅れをとることとなり、理想は理想としても、現実的には無理がある、ということになるしかなかったのである。

つまり、これは「共産主義が間違っていた」とか「資本主義が正しかった」というような単純な話ではなく、「共産主義」というのは「一国内で片づく問題ではなかった」ということである。本当に「平等な社会」を実現するには、世界中が同時にそれをやらないことには、抜け駆けの「不平等の力」によって、富を独占しようとする者が必ず出てくる、という問題だったのである。

閑話休題。ともあれ、私たちは「平等」を目指すべきだけれども、「能力差がある」というのは、厳然たる事実であって、それは認めるも認めないもないことなのだ。

「能力」が低いことで、「人」として差別されてはならないが、「有能」であるという事実は尊重されるべきだろう。

同じことが、アニメ作品にも言えるし、アニメ監督(演出家)にも言える。

つまり、優れた作品もあれば、劣った作品もある。優れた演出能力を持つ者もいれば、劣った演出能力しか持たない者もいる。

そして、これは何も「作り手」だけの話ではない。「鑑賞者」の側にも、その鑑賞力において、優れた者もいれば、劣った者もいる。どっちであろうと、同じ「ファン」であること自体は否定できない事実だが、「鑑賞能力=評価能力」において「力量差」があるというのも、否定できない事実なのだ。

そして、ここでは「作り手の力量差」ということを、まず考えてみよう。わかりやすい例として「アニメーター」をとり上げてみる。

まず、アニメーターにだって、相対的に、絵の上手い人と下手な人がいる。この区別は、比較的わかりやすい。つまり、「見る目のない(能力の低い)鑑賞者」であっても、露骨に「デッサンが狂っている」のなら、それが「ヘタ」だというのは、大抵の場合はわかるだろう(もちろん、それさえ見分けられない人もいる)。

だが、「絵が上手い」と一言で言っても、それは「デッサン力」だけの問題ではない。

同程度の「デッサン力」があっても、そこには「表現力のある人」と(比較的)「表現力ない人」がいる。

例えば、下に紹介した『呪術廻戦』のイラストを描いたアニメーターは、とても「デッサン力」のある「上手い人」だとは言えるが、これだけでは特別に「表現力がある」とまでは言えない。この絵は、たしかに「カッコよく描けている」のだけれど、それ以上の深みはない。飾っておくには、ちょうどいいかもしれないが、じっと向き合って、絵画鑑賞的に鑑賞するほどのものではない。その「深み」がないのだ。

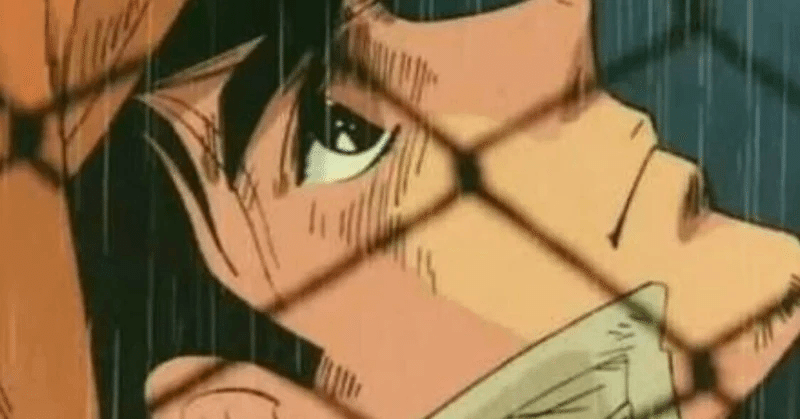

一方、次に示した『あしたのジョー2』の本編作画は、「上手く描けている」以上の「表現」がなされている。

雨空を見上げる矢吹丈の瞳は、単に雨空を見上げているのではなく、何かを考えているというのは、見る者が見れば明らかなことだし、単に「雨が降ってきたなあ」とか「どこで雨宿りしようか」などと考えているわけではないという程度のなら、鑑賞力がない者が見ても、それと感じることくらいはできるはずだ。一一だが、これも「表現力のない」アニメーターが描けば、単に「空を見上げているだけ」の絵にしかならないのだ。

例えば、主要な人物が5、6人登場するアニメ作品の場合、下手なアニメーターだと、どの人物にも、同じ走り方をさせてしまう。「いつもの自分のパターン」で走らせるからだ。無論、男女の区別くらいはつけるだろうし、それ以前に、絵コンテを描いた演出家が、ある程度は走り方を絵にしているから、それに沿って描くということもあるだろう。しかし、アニメーター出身ではない、絵の苦手な演出家の絵コンテだと、そこまで詳しくは描かれておらず、団子に串を刺して、線の四肢を生やしただけ、みたいな「人体記号」に「全力で走っている」とかの説明書きを添えているだけ、といったこともあろう。その場合には、どのように走らせるかは、アニメーターに一任されており、そこで問われるのが、アニメーターの「理解力」であり「表現力」なのだ。

「A」というキャラクターと「B」というキャラクターは、体格が違うから走り方も違うというだけではなく、その性格や経歴も違うから、それも走る際のフォームの違いとして現れるだろう。また、同じ人物でも、元気な時と疲れている時では走り方が違うし、好きな人に駆け寄って行く時と、怖いものから逃げる時では、当然、走り方も違ってくる。

つまり「表現力のある」アニメーターというのは、そこまで考えて(描くべき状況を理解して)描き方を変えるのだが、何も考えずに描くアニメーターは、ただ「走らせる」だけになってしまう。

しかし、両者の、この「明らかな違い」もまた、多くの鑑賞者には認識されない。

「言われてみれば、なるほどぜんぜん違う」と気づかされても、指摘されなければ、別に何の区別もなく平然と見過ごしてしまう。なぜなら、どんな走らせ方をしようと、シナリオ的には、つまりストーリー的には、おおむね問題がないからである。

しかし、優れた作品と凡庸な作品を隔てるのは、まさにこの部分なのだ。

同じように「走っている」と言っても、その中身がぜんぜん違うように、「泣いている」「笑っている」といっても、その表現は決してひとつではない。

例えば、「泣いている」といっても、ただ「涙を流していればいい」というものではない。「嬉し泣き」もあれば「悔し泣き」もある。その程度のわかりやすい区別なら「口や眉」の形で区別もできるだろうが、「大切なものを失い、その喪失感によって、本人も自覚しないままに、静かに涙を流し続けている」となると、そこでは「表現力」の違いが大きく出てしまうだろう。そもそも「鈍感」であり、その意味で「表現力を欠いた」アニメーターだと、「大切なものを失い、その喪失感によって、本人も自覚しないままに、静かに涙を流し続けている」などという「キャラクターの感情解釈」は、演出家が指定しないかぎりは、決して思い浮かびもせず、ただ「悲しそうに泣いている」とか「呆然として泣いている」という表現にとどまるのが精一杯なのである。そのアニメーターが、「デッサン力がある」という意味で「絵が上手い人」であったとしても、だからと言って「繊細な表現」ができるという保証など、どこにもないのだ。

もちろん、前述のとおり、こうした「繊細な部分」での表現の違いは、鈍感な鑑賞者には気づかれない。しかし、こうした「繊細な作画」「繊細な演出」というのは、決して、たまたまその時だけのものではなく、作品を通して、そのアニメーターが、その演出家が、可能なかぎり作品に込めるものなのだから、そうしたスタッフによって作られた作品と、鈍感なスタッフに作られた作品では、たとえ同じ原作マンガのアニメ化作品であろうと、最終的には、その完成度において大きな違い(開き)が出てくることになる。

だから、昨今のように、作画に時間がかけられ、とても見栄えのする作品になっているにもかかわらず、しかし「いまひとつ盛り上がらない」とか「よくできた作品だけど、傑作とまでは言えない。多分、残らない作品だろう」というようなことにもなる。

なぜなら、「作品の質」としての完成度を決めるのは、単に「デッサン力のある、絵の上手いアニメーター」が描いて、演出家が「原作に忠実にやる」だけではダメだからだ。

アニメは「動いている」のだから、否応なく「動きのある表情の変化」「動きのある芝居」をつけなければならないはずなのだが、「原作どおりであればいい」などという安直な考え方に支配されれば、それは束縛にしかならず、生き生きした表現を阻害してしまうことにしかならないからだ。

しかし、ならばどうして「原作どおりであればいい」などという考え方に支配されるのかといえば、それは「生き生きした表現」と「そうではない表現」との区別がつかない鑑賞者が、その区別のつかなさにおいて「原作どおりであればいい」と要求しがちだからである。

○ ○ ○

そんなわけで、『けものフレンズ』ファンではあるとしても、『1』と『2』の区別がつかない人が大半だというのは、それはそれで当然の結果でしかないのかもしれない。

良くて「やっぱり『1』の方が良かった」。むしろ「どっちも同じようなものじゃないか」と本気でそう評価する人が少なくないのである。要は、本気で「区別がついていない」のだとしても、決して不思議なことではないのだ。

前記のレビュー「『けものフレンズ』と『宇宙戦艦ヤマト』:『2』という呪い」で紹介した、たつき監督による『けものフレンズ コミックアラカルト』の表紙画について、私は、

『この表紙絵は、たつき監督のセンスの非凡さを、非常によく表している。キャラクター解釈の深さ、ということだ』

という注釈をつけたが、たぶん、この言葉の意味を十全に理解した人は、ほとんどいなかったであろう。

なんとなく「褒めているな」と思っただけで、読み流した人が99パーセントだったのではないだろうか。

だが、この「注釈」は、このイラストが「上手い」と、ただ褒めているわけではない。だからこそ、わざわざ「センスの非凡さ」「キャラクター解釈の深さ」と具体的に書いているのである。一一だが、それでも、この言葉に意味を理解できた人は、ほとんどいなかったのではないか、ということだ。

だから、ここでは、このイラストのすごさを、具体的に解説しよう。

まず、かばんちゃんから見ていくと、

・「帽子を脱いでいる」というのは、リラックスを表現している(惰性的に、帽子を被らせたまま、にはしていない)。

・その「表情」は、「嬉しい」と「恥ずかしい」と「困ったなあ」という感情のミックスされたものであることが表現されている。

かばんちゃんは、基本まじめだから、自分たちがネタにされたマンガを見て、「嬉しい」と同時に「恥ずかしい」とも「困ったなあ」とも感じているのが、この表情からは窺えるのだ。

そして、この複雑微妙な感情表現というのは、「デッサン力がある」だけでは不可能だ。まず、かばんちゃんというキャラクターの性格を深く理解していないことには、こうした微妙な表情は出てこない。深く理解した上での的確な表現が、ここではなされているのである。

・かばんちゃんは、ここで本を読みながらも「ここ面白いよ」「ここを見てごらんよ」とサーバルに説明している。これは、サーバルがマンガというものに慣れていないから、解説してあげているということであり、ここに(人間)文化的なものについての両者の理解の差が示されると同時に、文化的なものに関する「教える・教わる」といった、二人の関係性が描かれている。

当然のことながら、文化的なことでは、かばんちゃんが先生(例えば、紙飛行機の作り方など)だし、自然については、サーバルが先生で、二人は、足りないところを補い合う、対等の友人関係である。

・真面目なかばんちゃんは、きちんと脚を揃えて座っている。

次は、サーバルである。

・サーバルの見開かれた瞳には、文化的なものへの驚きと好奇心がみなぎっている。

サーバルはサバンナで生きてきたのだから、マンガという人間文化は、この時初めて出会ったものだというのがわかる。また、そのように表現されている。

・両手をテーブルの端にかけ、テーブルに顎をつけているサーバルの姿勢は、いかにも幼い者独特のものであり、かばんちゃんが手にしている「マンガ本の内容」ではなく、むしろ「マンガ本」という、珍しい「物」に興味が集中しているために、我を忘れている、というのがわかる。

人間なら、かばんちゃんと同じ目の高さで、マンガ本を覗き込むだろうが、基本けものであるサーバルは、マンガ本という見慣れぬ「物」を見ているせいで、その目線の高さもおのずと違ってくるのだ。

・しかしながら、そこに「集中」はあっても「緊張」はないから、両足は見てのとおり、足裏を上にして、つま先だけを地面につけている。これは姿勢を低くしているから、おのずと両の足裏を地面につけにくいためではあるのだが、だからといって、下肢を「ハ」の字に開いて足裏を地面につけるのではなく、そのまま後方に持っていった結果、このような形になっている。当然、この姿勢では、即座には立てないから、これは普段以上に緊張を解いている証拠である。

以上のように、このイラストには、かばんちゃんとサーバル、それぞれの「性格」が、深い理解において「表現」されており、また「両者の深い関係性」までもが、よく表現されている。

だから、私は、

『この表紙絵は、たつき監督のセンスの非凡さを、非常によく表している。キャラクター解釈の深さ、ということだ』

と「注釈」したのである。

そして、ここで忘れてはならないのは、たつき監督のこうした「深いキャラクター理解」は、何もこのイラスト1枚にとどまるものではなく、『1』という作品の端々に反映されている、という事実なのだ。

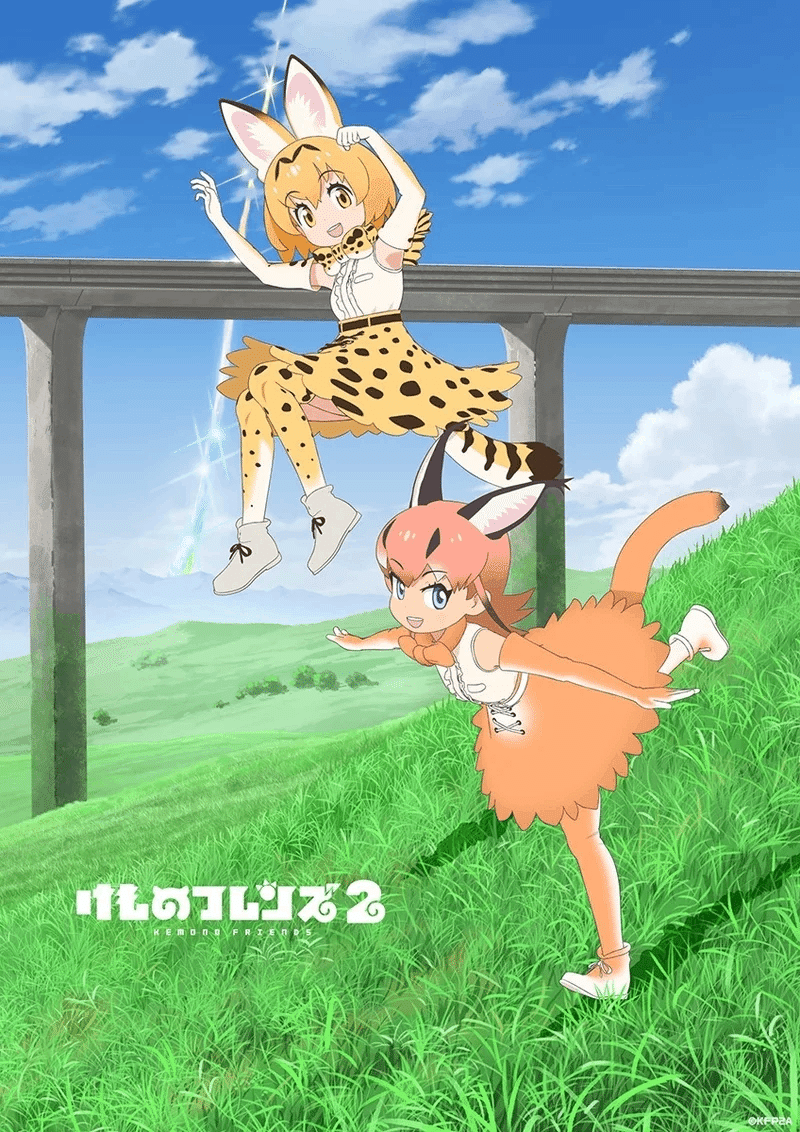

次にその対比物として、『2』を主題とした、同じ『けものフレンズ コミックアラカルト』の「ジャパリパーク編その4」の表紙画を見てみよう。

このイラストも非常に「上手い」人が描いたものだというのは間違いない。本編アニメ『2』より、よほど生き生きと描けているといっても良いだろう。

状況設定は、仲良し3人組で「けものポーズ」をとってプリクラ撮影、といったところだろうか。サーバルが奔放に楽しそうなのに対し、カラカルはもう少し落ち着いている。キュルルは、この二人に圧倒されている感じだ。

つまり、このイラストは、こうした状況設定的な「物語性」をよく表現してはいるのだか、しかし、個々のキャラクターについては、さほど深く掘り下げられてはいない。このポーズや表情は、この3人ではなくてもよくて、「仲良し3人組のプリクラ」として、キャラクターはいくらでも「交換可能」なのだ。「元気な二人と、圧倒されがちなもう一人」というトリオであれば、別に「カルカラ、サーバル、キュルル」である必要などない、「一般的な状況」の表現にとどまっているのである。

特にサーバルについては、これはもう、明らかに『1』のサーバルではなくなってしまっている。「似て非なる」何かにしかなっていない。

たしかに、絵は「上手い」し、「生き生きと描けている」というのは間違いないが、「サーバルが描けている」とは言い難いのだ。

以上のように書くと、私が上の(2枚目の表紙)イラストについて、『2』だから難癖をつけている、と思う人もいるかもしれない。

だから、また別のイラストについて、見てみよう。

上のイラストは『1』をイメージして書かれたものであることは明白である。また、決して下手ではない。いや、イラストとして上手だし、表情も生き生きと描けている。

しかし、ここでも問題になるのは、このイラストレーターは、かばんちゃんとサーバルを「らしく」描こうとしていながらも、自分の「筆法」とともに、自分の「願望」である「楽しそうにしている」ということだけが前面に出過ぎていて、これも言うなれば、キャラクターの「交換可能」なイラストにとどまっている。二人のキャラクターを、普通の人間に女の子に入れ替えて「百合マンガアンソロジー」の表紙にすることは、容易に可能なのだ。

ここで、最初の、たつき画の表紙に戻ってみると、このイラストが、容易には「交換不可能」な、かばんちゃんとサーバルのためのイラストだというのがわかるだろう。一一これこそが「キャラクター理解の深さによる、表現力の違い」ということなのである。

○ ○ ○

このように、イラスト1枚とってみても、よく「読み込むならば」、その「力量の差」は明白となる。

だが、多くの人は、こうした「深さ」を見過ごしがちであり、表面的に「同じようなこと」が描かれていれば、それは「同じようなもの」として理解してしまう。

サーバルが登場すれば、『1』のサーバルであろうと『2』のサーバルであろうと、「同じもの」に見えてしまう。

例えば、次のイラストのような、性格のまったく窺えないサーバルも、

また下のような、いかにも「媚び媚び」で、「可愛いだけ」のサーバルでも、同じ「サーバル」だと思ってしまう。

だが、それは実のところ、「プロボクサー」と「アマチュアボクサー」の違いがわからない人の「目」、あるいは「プロ野球」と「草野球」の区別がつかない人の「目」と、同じレベルのそれでしかない、ということなのだ。

もちろん、そのレベルの人でも、「ボクシング」や「野球」を論じることは可能だ。

いつの時代にも、テレビニュースを見る程度の知識で「床屋政談」をする人が大勢いるし、ボクシングや野球やサッカーの「お茶の間評論家」になる人も多い。彼らは彼らなりに「自分はそれなりの見識が備えている」つもりなのだが、現実にはそれは「アマチュアの独りよがり」でしかないというのは、否定しがたい現実なのだ。

そしてこれは、「アニメファン」についても、まったく同じことである。

「本」を読んでいるだけでは、小説家にもなれなければ、評論家にもなれないのと同じで、アニメを見ているだけでは、アニメ作家にもなれなければ、アニメ評論家にもなれない。

「実力のある本物」になるためには、当然のことながら「才能」と「努力(研鑽)」が必要なのだが、特別な才能が無いのは仕方ないとしても、ならばそれを補うだけの並外れた努力をしないことには、いくらグッズを買い集めたところで、それで「アニメ」作品をきちんと「評価」することが出来るようになることなど、金輪際ない。

それは、「能力」がなければ、「文学作品」や「美術絵画」の適切な評価ができないのとまったく同じことで、「アニメ」だから「誰でも評価できる」などという考え方は、「アニメを舐めるな、このど素人が!」ということにしかならない。

だから、何を「好き」になるかは、その人の勝手だし、何なりと、どうなりと好きにすればいいのだが、しかし「作品評価」を外に向けて語るのであれば、それなりの覚悟と責任を持って語ってもらわなければならない。なぜなら、それは「社会的な行為」だからである。

また、その時に「私は好き(だけど、一般的には、どうかわからない)」とか「私は評価する(けど、客観的には、どうだかわからない)」などという、あらかじめ「逃げ道」を用意した上での「自分語り」など、じつのところ「ゴミ」でしかないということくらいは自覚したうえで、「ゴミ」を垂れ流してほしい。

個人的に「好き」だというだけなら、黙って好いていればいいだけなのに、そういうことをわざわざ口にするのは、じつは「自分に共感してほしい(私を支持し、承認してほしい)」ということであって、「作品を褒めたい」ということではないのである。

だから、本気で「作品を褒めたい」と思うのであれば、他人にも伝わる言葉で、「正しく」語らなくてはならない。

それができないところでの作品評価というものは、無意味な混乱要素でしかないし、そんなものが増えれば、程度の低い「多数意見」が「正しい」などという、頭の悪い勘違いが蔓延ることにもなるのである。

「傑作は傑作、駄作は駄作」と正しく評価されなければならない。

しかし、そのように「正しく評価」できるのは、その「能力」のある者だけなのだという現実は、少々過酷なものではあれ、直視すべきだろう。

「評価を語る権利」は誰にもあるが、「正しい評価を語る能力」は、誰にでもあるわけではない。厳しいようだが、これが現実。

いくら「そうであってほしい」と願っても、なりない人がすべて平等に、プロスポーツ選手やタレントやアニメーターや映画作家になれるわけではない。東大に入れるわけでもない。これが現実なのだ。

いくら「ボクシングを愛している」といっても、「能力」もないのに「プロのリングに上がる」のは、「ボクシング」を冒涜することにしかならないし、これは「アニメ」についても、まったく同じことなのである。

「のけもの」にはしない。

しかし、フレンズにも、空を飛べる者もいれば飛べない者もいる。

だから、飛べない者は、自分にできることを、正しく行うことで、自身を生かすべきなのだ。

(2023年9月11日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・