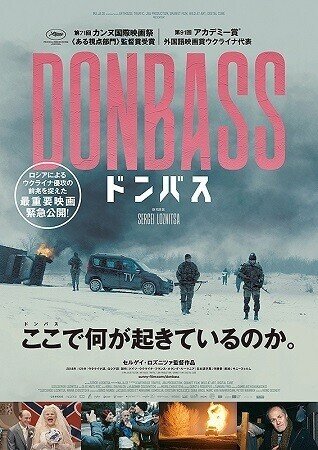

セルゲイ・ロズニツァ監督 『ドンバス』 : 理想と諦観の 〈メタ・フィクション〉

映画評:セルゲイ・ロズニツァ監督『ドンバス』

ロシアのウクライナ侵攻が始まって4ヶ月あまりが過ぎた今も、この「戦争」に終わる気配はない。

当初は瞬殺圧勝のつもりだったロシアとしては、ここまで来ては退くに退けないだろうし、ウクライナも各国から膨大な武器支援を受けてここまで抗戦してきた以上、簡単には妥協できない。いずれにしろ、双方の死者数はすでに膨大で、負けましたでは、政治指導者たちは、ただでは済まされない。

つまり、事態は泥沼化して、きわめて危険な状態にあると言っていいだろう。

ところで、ウクライナ戦争のことは、日本でも連日テレビニュースなどで伝えられているから、多くの日本人が「おおよそのことは知っている」という感じになっているだろう。ロシアが、ウクライナ政府を指して「ファシスト」と呼んでいることも知っているかもしれない。しかし、なぜロシアが、今のウクライナ政府を「ファシスト」呼ばわりするのか、その理由まで知っている人は、ごく少ないのではないか。斯く言う私自身が、そうだった。

もう20年近く前の「イラク戦争」の際は、日本も直接戦争に関わっていたから、私もまた切実な関心を持っていたが、今回の「ウクライナ戦争」に関しては「また戦争か」という諦観が先に立って、テレビニュースの解説を聞くくらいしかしていなかった。だから、「ファシスト」呼ばわりの理由とか、「東部二州」というのが何を指しているのかも知らず、なんとなく聞き流していた。

だが、今回、本作『ドンバス』を観、さらにこの映画のパンフレットを読んで、そのあたりがとてもスッキリと理解できた。本当に私は「何も知らなかった」ということが、理解できたのである(ちなみに、このパンフレットは、非常に内容充実のお得な一冊なので、是非ともオススメしたい)。

○ ○ ○

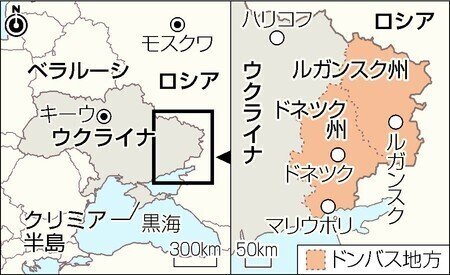

テレビニュースでもよく耳にする「ドンバス」地方とは、「東部二州」の中の、おおむね「ロシア寄り独立派住民による占領地区」に重なる地方を指す。

そして「東部二州」とは、ウクライナの「ドネツク州」と「ルガンスク州」のことであり、その中の、ロシア側の「占領区」は、ロシアの支援を受けた「独立派住民」によって一方的に「共和国」が設立され、「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国」と自称されているのだ。「人民共和国」というのは、だいたいロシアの傀儡政権による準国家だと考えて良い。

ロシアに近い「東部」地区には、歴史的経緯があって、ロシアからの移民の子孫であるロシア系住民が多く、第二次大戦後、長らく共産圏(ソビエト連邦の一部)だったウクライナが、2014年の民主化革命である「マイダン革命」によって、自由主義体制化されると、当然、大戦前からのウクライナ住民と、大戦後のロシア系移民との間の軋轢が深まり、そこへロシアが「ファシストに抑圧搾取されているロシア系住民の支援」というかたちで入ってくると、東部では多くを占める、ロシア系住民たちの気持ちは、さらにロシアへと傾く。そしてその結果として、自由主義国ウクライナからの「独立運動」であり「内戦」が、2014年の民主化革命以降、ずっと続いていたのだ。

したがって、今回のロシアによるウクライナ侵攻は、今年2月にいきなり始まったものではなく、ドンバス地方では「内戦」というかたちで、ずっと続いてきたものの、延長戦にあるものなのだ。

ウクライナ侵攻の当初、よく言われたように、ロシアとしては、ウクライナが西側の「北大西洋条約機構(NATO:North Atlantic Treaty Organization)」に近づこうとすることを憂慮して、この際一気に「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国」を「ファシスト」から守るという大義名分を持ってウクライナに侵攻し、それで済ませず、一気にウクライナ全土を掌握しようとしたのである。

このように、ウクライナは、東西の勢力に翻弄された歴史を持っており、ロシアからすれば、第二次世界大戦において、ロシアはウクライナを、ナチス・ドイツの占領下から解放した、という考え方なのである。

だからこそ、第二次大戦後にウクライナは共産圏に入ったのだが、それが「マイダン革命」で再度、非共産主義側に変わったので、今の政府は「ファシストの末裔」だということになるわけだ。実際、ドイツ占領下で、やむなくナチスに協力した人たちが、ロシア解放軍による粛清にあって、ロシアを憎んでいる、といったことも、事実としてある。

したがって、現在は「ウクライナ国民」であっても、昔からのウクライナ人と、移民であるロシア系の住民との間には、おのずと立場や考え方の違いに由来する軋轢がある。日本で言えば、日本人と在日朝鮮人の関係の、ずっと規模の大きなものとでも言えるかもしれない。

要は、大戦後、東部の工業地区にロシアから大量の移民があったのだが、ウクライナが西側に傾くと、東部地区では民族間の軋轢が、おのずと生じた。首都キーウなどの西部地区なら、ロシア系住民が少数派なので、黙って我慢しているのだろうが、ロシア系住民の多い東部では、ロシアの介入もあって、対立が激化したわけである。

このようなわけで、ドンバス地方のロシア側「独立区=占領区」というのは、単純に「ロシアが占領している」ということではない。「ロシア系ウクライナ人が、ロシアの支援を受けながら、完全な独立を求めて戦っている」地域ということだから、難しいのだ。

仮に、ロシアが今回の侵攻を止めて、完全に撤収したとしても、「東部二州」の問題はそのまま残り、結局は、ウクライナ側が、抵抗する「ロシア系住民の独立派」を完全に叩き潰すか、独立を認めて、実質的にロシアに譲り渡すかの二択しかないのである。だが、こんな選択、誰にもできないとなれば、決着がつくまで「内戦」が続くしかないのだ。

○ ○ ○

セルゲイ・ロズニツァ監督の本作『ドンバス』について、私は、ほとんど予備知識を持たずに、ただわずかに仄聞した部分で「この監督は、ドキュメンタリー映画の監督らしい」と思い、本作についても「今回のウクライナ戦争前の、ウクライナ東部を扱った、ドキュメンタリー映画らしい」ということで観に行った。

ところが、意外にも本作は、「ドキュメンタリー映画」ではなく「劇映画」、つまり、俳優が演じている「フィクション」映画だった。

物語は、俳優たちの化粧部屋から始まる。

いかにも庶民のオバサンという感じの太った中年女性が、鏡に向かい、メイクさんからメイクされながら、ベラベラと喋っている。その横でも同じように、俳優と思しき男女がメイクされている。そこへ、助監督っぽい若い女性が入ってきて、今からすぐ仕事に入るから、全員、早く外に出ろと追い立てると、外は、壁に多数の弾痕が見られる集合住宅の一角で、明らかに戦場の街だとわかる。そこではすでに、被害住民へのインタビューというかたちでの「フェイクニュース」の撮影が始まっていた。

前述のとおり私は、本作をドキュメンタリー映画だと思い込んで見始めたのだが、この冒頭シーンで、すぐに「劇映画」だとわかった。それは、カメラのアングルや、カメラが存在しないかのような登場人物たちの態度などからして、明らかなことだった。

だが、この冒頭で、私はすぐに「なぜ、この映画は、ドキュメンタリーではなく、劇映画なんだろう?」という疑問を持った。

その時は、めまぐるしく展開するドラマを追うのが精一杯で、この疑問について深く考える余裕はなかったのだが、あとで考れば、例えば、この映画に、「フェイクニュース」を作っている「ロシア側を批判する意図」があるのであれば、それはドキュメンタリーであってこそ説得力があるのであって、劇映画では単なる一方的な「やらせ」の「再現ドラマ」にしかならず、おのずと説得力を持ち得ない、誤った表現形式の選択ということになってしまう。

では、ドキュメンタリー作品を多く手がけてきた、このウクライナ人の監督は、この初めての「劇映画」で、何をしようとしたのであろうか?

本作は、長編として、一貫したドラマのある作品ではなく、13ものエピソードを、一部登場人物のつながりなどで、緩やかにつないだ、小説でいえば「連作長編」のような作品である。

しかも、個々のエピソードは、ドキュメンタリー映画のようにカメラが目の前(カメラの前)の人たちの動きを追うだけで、ドラマ的な説明は一切ない。基本的には、ちょっと下品で騒々しい人たちが、カメラの前で、わあわあ言いながら騒いだ後、次のエピソードへと移るのである。

実は、この13の(または、12の)エピソードは、ドンバス地方で、つまり主としてロシア系住民の占領区内で「実際にあったこと」(結婚式の大騒ぎ、ウクライナ兵捕虜への虐待など)を、ネット動画などから拾って「劇映画」に仕立てたものなのだそうだ。だから、そこで展開されているエピソード自体は、基本的には現実にあったことで、作り話ではない。ところが、その演出が、そうした「現実らしさ」を裏切って、いささか過剰なのだ。

前述のとおり、全体に「過剰に騒々しい」人が多くて、私は、デイヴィッド・リンチ監督作品にしばしば登場する、ちょっと頭のおかしい、過剰な人々を連想したりもした。

(街灯柱に縛りつけられた、左のウクライナ兵捕虜を虐待する、占領区側のロシア系ウクライナ人住民たち)

だが、パンフレットの監督紹介によると、こうした「ブラックで皮肉な視線」というのは、この監督の「個性」なのだそうだ。つまり、ロズニツァ監督の「皮肉な批評性」は、ドキュメンタリー作品であっても、その編集による見せ方おいて明らかであり、それがこの「劇映画」では、さらに強く出ていた、あるいは出されていたのであろう。

私は、映画を観終わった段階で、やっと、この映画が、ロシア系住民による「占領地区」を舞台にした作品だと理解できた。

予備知識がなかったために、『ドンバス』というタイトルだけでは、そんな基本的なことすらわからなかったわけだが、それにしても、同じウクライナ人なのに、ロシア側住民と、彼らから「ファシスト」呼ばわりされる「敵」としてのウクライナ人が出てくるのだから、平均的な日本人としてはわかりにくい。

この映画で対立しているのは、ウクライナ人とロシア人ではなく、ウクライナ人同士であり、見かけでは区別できない、ロシア系の独立派ウクライナ人が、そうではないウクライナ人を「ファシスト」呼ばわりしているため、どうにも混乱しながら観ていたのである。

それでも、13のエピソードを見終わった後は、なんとなくこの映画の立ち位置がわかった。

それは、この作品が「ウクライナ側の視点で、ロシア側の欺瞞を暴く」といったようなわかりやすいものではなく、むしろ「何が本当で、何が嘘なのかもわからない混乱状態が、今のドンバスなのだ」というメッセージではないか、と気づいたのだ。

と言うのも、前述のとおり、この映画の冒頭のエピソードは「フェイクニュースを作る人たち」なのだが、実のところ、この映画の立ち位置は「フェイクニュースを作る人たちの姿を描くフィクション」でしかなく、言うなればこの映画自体が「現実のフェイク」に過ぎないということを、監督は、あえて「劇映画」の形式を選択することで、意識的に選んだのだろうと理解したのだ。

ロズニツァ監督としては「私が今、皆さんに見せていることだって、現実そのままだという保証などないのですよ」というスタンスであり、だからこそ、登場人物たちの行動は、ドキュメンタリー的なリアリティーを欠いて「過剰」なのである。

したがって、ロズニツァ監督としては、「こっちが真実だ」などという、わかりやすくも厚かましい主張をするつもりはなかったのだろう。そうではなく、「誰も何も信じられない状態。それゆえに人々は恐怖と怒りを抱えて恐慌状態にあるのがドンバスであり、それがウクライナという国の縮図なのだ」ということだったのではないか。

だから、私は、この映画を観終わって、映画館を出た直後、携帯に友人からのメッセージが届いているのを確認し、それに返信すると同時に、次のようなメッセージを送ったのである。

「今、映画『ドンバス』というのを観てきたところです。ウクライナ問題を扱った映画で、初めて観る監督だったし、てっきりドキュメンタリーだとばかり思い込んでいたのですが、なんと、意外や意外、メタ・フィクション作品でした。」

そう。本作『ドンバス』は、「ドキュメンタリー」でもなければ、当たり前の「劇映画」でもなかった。

「ドキュメンタリー」というのは、基本的には「真実(現実)を伝えるもの」として作られるものだし、「劇映画」も基本的には「監督の視点で、世界を再構築したもの」で、その意味ではどちらも「一つの立場表明」の作品化だと言えるだろう。

ところが本作『ドンバス』のロズニツァ監督の立場とは、言うなれば「メタ」の立場である。

そっちでもこっちでもなく、両者を等分に俯瞰し、どちらも突き放した立場に立っている、という感じなのだ。だから、そこでは、登場人物への「共感」が薄く、醒めた目のせいで「ブラックで皮肉」なのではないだろうか。

だが、だからと言って、ロズニツァ監督が「冷笑的な皮肉屋」なのかと言えば、そんなことはない。

むしろその真逆で、監督は、きわめて「真面目で真っ当」な人なのである。むしろだからこそ、徹底的に「党派性」を拒絶した結果、「メタレベル」の視点に立ったというべきなのではないだろうか。

少々長くなるが、『ドンバス』の映画パンフレットから、ロシアによるウクライナ侵攻以降の、ロズニツァ監督の動きを紹介しておきたい。

『 ロシア軍によるウクライナ侵攻以降のロズニツァの声明や行動には目を見張るものがありました。まずロズニツァは、(※ ロシアによるウクライナ侵攻当日の、2022年)二月二四日にヨーロッパ映画アカデミー(以後、EFA)が出した声明があまりにも軟調過ぎるとして、二月二八日に公開書簡を通じ、「この八年間の戦争を直視せず、憂慮するだけで、いまだに戦争を戦争と呼べず、ロシアの蛮行を批判することもできないのか」とEFAを厳しく非難し同会の脱会を表明しました。ベルリンを拠点にヨーロッパで活躍する映画人が、ヨーロッパ最大の映画コミュニティ(アメリカでいうアカデミー賞を選考・授与する映画芸術科学アカデミー、日本でいう日本アカデミー賞協会に相当)を自ら脱会することに衝撃を受けたのと同時に、ロズニツァの監督としての立場を心配したことを覚えています。

この声明を米オンライン映画メディアが報じるとニュースは瞬く間に拡散され、ガーディアンやニューヨークタイムズなど大手新聞社もロズニツァを追い始め、連日ロズニツァの名をメディアで目にするようになりました。一方、EFAはロズニツァの声明を重く受け止め、翌日の3月1日付けで、ロシアによる侵攻を厳しく批判するとともに、ウクライナ映画アカデミーがchange.orgに立ち上げた「ロシア映画のボイコットの呼びかけ」運動を全面的に支持し、EFAが選考・授与するヨーロッパ映画賞二〇二二からロシア映画を除外することを決定する声明を出し直しました。

しかし、ロズニツァはEFAのこの声明に対し、ロシアによる侵攻直後、ロシア人監督のヴィクトル・コサコフスキーやアンドレイ・ズビュギンツェフから、自国の行動を恥ながら許しを請う手紙が届いたことを明かし、公然と戦争に反対しロシア政府を批判しているロシア人監督は多く、彼らも戦争の被害者であり、ロシア人であることだけで排除することに「社会はより知的で洗練されたものであると願う」と異論を唱えました。この後も、ロズニツァはロシアによる戦争を強く批判する一方で、包括的なロシア映画の排除に対して反対する、コスモポリタン=世界市民としての立場を表明してきました。

(中略)

それから時が経過した三月一九日、ウクライナ映画アカデミーが突如、セルゲイ・ロズニツァを同アカデミーか除名することを決定した声明文を公式Facebookに掲載しました。除名の理由は、「戦時中において、ウクライナ人監督として「世界市民」を名乗るロズニツァは断じて許されず、国家の独立を全力で守っている今、全てのウクライナ人の言論において最も重要なコンセプトは、国民的アイデンティティであるべきだ」とし、さらには、フランスのナント大学のロシア語の教師が主催する映画祭で、自らの『ドンバス』の上映を決めたことは、「ロシアが解き放った血まみれの全面戦争の時に絶対に許されない行為だ」と強く批判しました。

この声明に対してロズニツァもすぐさま声明を出しました(08ページ掲載)。その声明でロズニツァは、「ウクライナ映画アカデミーは、コスモポリタニズムを否定し、自分たちがどうしても属したいと思う、現代ヨーロッパの文化や社会の基礎をなす価値観を否定するのでしょうか?」と疑問を呈し、さらには同アカデミーが提唱する国民的アイデンティティとは、国民の政治的自由よりも、ロシアの侵略に対して自由を愛する世界中の人々を団結させるという願いよりも、さらには、ロシアとの戦争に勝つため世界の民主主義国家の国際的な努力を生み出すことよりも重要だと言うのならば、それは残念ながらナチズムと同じで、クレムリンのプロパガンダ担当者を喜ばすだけだと厳しく批判しました』

(映画パンフレットP3〜5、「コスモポリテーとしてのロズニツァ 『ドンバス』緊急公開まで」)

みごとな「覚悟の言論戦」だと言えるだろう。

どちらの側に対してであろうと「正しいことは正しい、間違っていることは間違っている。私は、党派で物を言っているのではなく、人間としての正義に立って、一個の自由人として発言しているのだ」という、ロズニツァの揺るぎない姿勢が、くっきりと浮かび上がってくるではないか。

つまり、彼の映画『ドンバス』に見られた「メタフィクション」性における「メタ」の立場とは、どの「国」にも根を下ろさない(安住しない)「コスモポリタン(世界市民)」としての立場と、その視点を反映していたのである。

だが、これほどにも立派で公正な彼の、映画での視点が、ハッキリと「ブラックで皮肉」なのは、何故なのだろう?

それはきっと、彼のような「潔癖」な立場からすれば『右を向いても左を見ても、馬鹿と阿呆の絡み合い』(作詞:藤田まさと、左歌:鶴田浩二、「傷だらけの人生」)というふうにしか見えないからだろう。

これほどまでに気高く自身を律する彼だからこそ、この世界はあまりにも汚れており「ブラック」なのだから、彼自身、それで十分に傷ついてもおり、だからこそ、その視点は「皮肉」なものとならざるを得なかったのではないだろうか。現実を直視すればこそ、「素直に優しく」生きることなど出来ない、ということなのではなかっただろうか。

『ドンバス』の中で、私のいちばん印象に残ったエピソードは、4つ目の「占領区側検問所」のエピソードである。

このエピソードでは、占領地区とウクライナ側を分ける検問所で、占領地区側からウクライナ側へ出て行こうとする、占領地区側住民を乗せたバスに関わるエピソードが紹介される。

このバスに、乗っている老若男女の乗客は、一般住民であり、生活の必要上から、一時的にウクライナ側の出て行くところである。なにしろ、現在は占領地区に住んでいるとは言え、「国内分断」なのだから、非占領区のウクライナ側に、家族や資産を持ち仕事を残している者も大勢いるのだ。

したがって、特に不審点がなければ、検問所を通過できる建前なのだが、検問所の兵士は、ウクライナ側に出て行く人たちを好ましくは見ていないし、そもそも自分たちが戦ってやっているという意識があって、威張っている。だから、乗客に物をせびる兵士の姿などが描かれる。

そしてその後、検問所の女性幹部兵士が、バスに乗っている男性客に「全員降りろ」と命令する。男たちが嫌々バスを降りて、威張った女性兵士の前に並ばされると、その女性兵士は言う。「お前たちは、どうして志願しないのか。共和国のために戦おうとしないのか?!」と詰問し始める。男たちは黙ってうな垂れるだけだが、女性兵士は、目の前の比較的若い男に「どうしてだ? 答えろ!」と詰め寄り、男性は仕方なく「うちには、面倒を見なければならない、年老いた母がいるので…」と答えるが、女性兵士は「それは誰だって同じだ! お前たちは、自分たちが助かりさえすればいいのだろう。この卑怯な腰抜けめ。さあ、ここで服を脱いで、パスポートを出せ、お前たちをみんな、前線に送り出してやる」と命じ、男たちは、それにノロノロと従う。一一こんなシーンだ。

ここで描かれているのは、ロシア系の「独立派ウクライナ人兵士」が、仲間であるはずの「占領地区のロシア系住民」を恫喝している姿である。

兵士にすれば、自分たちが「故郷をファシストから取り戻し、命がけでその独立共和国を守っているのに、お前たちは自分のことしか考えていない」と苛立っているのだ。つまり、彼らの立場に立てば、この女性兵士の態度は、決して理解できないものではない。彼女が言いたいのは「お前たちには愛国心がないのか。自分さえ良ければいいのか。女の私が命がけで戦っているというのに、男のお前たちは、女に戦わせ、女に守られていて、それで恥ずかしくはないのか!?」ということなのだ。

そして、このシーンを見て私が思ったのは「これは、ウクライナ側でだって、まったく同じことが起こっているんだろうな」ということである。

というのも、私たち日本人だって、現在「ウクライナ人男性が出国できない」ことくらいは知っているだろう。国外避難できるのは、女子供であって、男はいつでも招集に応じられるように、国内に止まることを、法的に強制されている。

つまり、ウクライナ人だって、前述の「独立派の女性兵士」と同様で、「志願兵」の少なからぬ者は、「徴兵されるまでは志願しない男たち」を、内心では見下しているはずなのだ。「自分たちだけ助かればいいのか?」と。

私たち、西側の人間は「ウクライナ側の良いところ」しか見せられておらず、「ウクライナ兵は優しく、ロシア兵は残虐」だという映像ばかりを見せられている。だが、戦場においては、どこの国の人間であろうと、大差はない(だから「南京大虐殺」も起こった)。極限状況下で問われるのは、所詮、個人の資質でしかないのだ。

事実、つい先日、国連機関だか何だかによる調査報告がなされていたが、そこで語られていたのは「ロシア側に戦争法に反する行いが多数見られた。その一方、件数的には少ないが、ウクライナ側にも違反行為が確認された」ということだった。一一これは、当然のことなのだ。

私たちは「ウクライナ側は被害者であり、祖国を守るために、やむなく戦っている人たちだ」と、そう刷り込まれているけれど、前述のとおり、ウクライナにおいても「祖国を守るための戦いへの参加」は、「任意」ではなく「強制」である。自身の「良心」における判断は認められず、あくまでもウクライナの国内法に従うことが「強制」されているのだ。

一一だが、この強制に「違和感」を感じないのは、日本人として、おかしいのではないか。

少なくとも戦後の日本は、「国民主権」の民主主義国家であるから、「国防のために命を捨てること」を「強制」されることはない、ということになっている。

いくら、亡国の危機に瀕しようとも、「国」を取るか「自分の命」を取るかの判断は、個々人の意思に任されており、それが「民主主義」だということになっている。また、だからこそ、アメリカでさえ、すべて「志願兵」であって、「徴兵制」はないのだ。

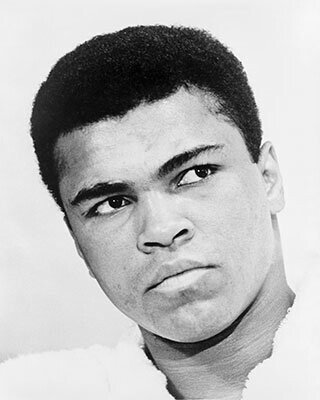

事実、私たちは、「ベトナム戦争」時における「良心的徴兵忌避」というものを知っている。

いくら「国家の命令」ではあっても、「良心」に従っての行動は、誰にも罰することはできない。それが「民主主義」であり、だからこそ「国家」は、建前ではそれを認めつつ、「空気」としては、彼らを非国民として罰する方向に進むのだ。

まただからこそ、そうした空気に中でも、「良心」に従って「人殺し」を拒否した、良心的徴兵忌避者たち、例えば、モハメッド・アリなどの選択を、私たちは勇気あるものとして、敬意を捧げるのである。

したがって、西側では、勇敢なカリスマ的指導者として、ウクライナのゼレンスキー大統領を(形式的に)持ち上げているけど、ある意味で彼は、国民に対し、「大政翼賛」を強い「国家総動員」を強い「滅私奉公」を強いている「全体主義者(ファシスト)」だと評するのも、あながち間違いではないのである。

だからと言って、ロシアが正しいというわけではないのは当然だが、ロシアが「悪」なら、それと敵対しているウクライナが「正義」だというほど、現実は単純ではない。

実際のところ「戦争」になってしまえば、双方が「悪」に手を染めることになるのであり、本当の意味で「正義」に止まろうとすれば、「敵を殺さず、いざとなれば無抵抗で殺される」者だけが、完璧な「正義」なのだということを、私たちは肝に命じておくべきであろう。「敵が悪だから、こっちは正義だ」にはならないのだ。

したがって、「敵を殺して、悪に堕ちる」のであれば、それは「国家に強制されて、嫌々ながら」で、あるべきではない。

自分の都合で、自分の判断で、自分のために、それを主体的に選ぶべきだ。

例えば、「国家のため」ではなく、「妻や子」を守るために、やむなく、目の前の、見も知らぬ敵としての他人を殺す。それが異国人であれ、同国人であれだ。

私たちは、この異国での有事に惑わされることなく、頭を冷やして、寺山修司の次の歌を思い返すべきだろう。

「マッチ擦る つかのま海に 霧ふかし 身捨つるほどの 祖国はありや」

そんなものはない。

「国家」とは、所詮「国民」を生かすための制度(システム)でしかなく。その逆ではない。

したがって、われわれもまた本来、ロズニツァの言うとおり、「国家」を超えた「コスモポリタン」であるべきだ。

その上で、この国に生まれ育ったことへの愛と責任を持って、この国を「人間のための国」へと育てていかなければならない。

たしかに『右を向いても左を見ても、馬鹿と阿呆の絡み合い』の世界だけれど、それでもセルゲイ・ロズニツァのような人が1人でもいるかぎり、私たちは「人間の尊厳」に賭けて、「全体主義」と戦い、「個人の尊厳」を守らなければならない。

ロズニツァを孤立させ、絶望させるようなことをしてはならない。

なぜなら、彼が絶望するような世界とは、人間が生きるに値しない世界、すべてが絶望に塗りつぶされた世界に他ならないからである。

(2022年7月16日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○