セルゲイ・ロズニツァ監督 『新生ロシア1991』 : 歴史理解に関する〈遠近法的倒錯〉

映画評:セルゲイ・ロズニツァ監督『新生ロシア1991』

本作を観て、いささかの「あっけなさ」のようなものを感じた。「これで、お終いなの?」という感じだろうか。

たぶんそれは一一、行き詰まった共産主義国家を改革しようとしたゴルバチョフを、軍が軟禁して軍事政権を樹立しようとしたクーデターに対し、市民たちが立ち上がり、それに後押しされた改革派政府が、軍を抑え込むことに成功、流血の事態を見ることもなく、無事、自由化路線は守られた。しかし、このクーデター事件を引き起こすに至った、失政についての総括がなされることはなく、なんとなく「良かった良かった」で収まってしまう。一一といったところにだろう。

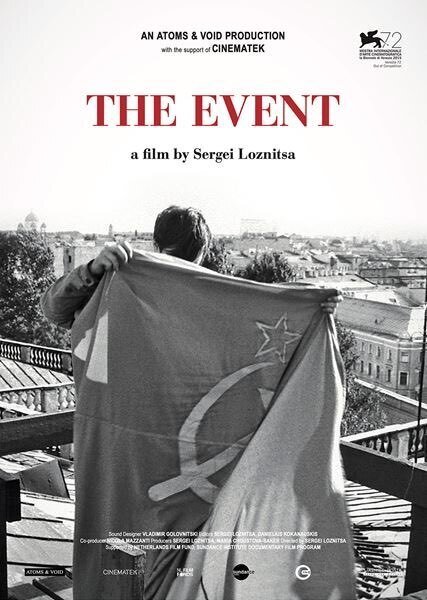

『自由と変化を求めた1991年レニングラードの夏 世界を揺るがした「ソ連8月クーデター」—— 新生ロシア誕生の瞬間を目撃する 異才セルゲイ・ロズニツァが映し出す、ロシアの光と影

1991年8月19日。ペレストロイカに反対する共産党保守派がゴルバチョフ大統領を軟禁し軍事クーデターを宣言した。テレビはニュース速報の代わりにチャイコフスキーの「白鳥の湖」を全土に流し、モスクワで起きた緊急事態にレニングラードは困惑した市民で溢れかえった。夜の街では男がギターを掻き鳴らしウラジーミル・ヴィソツキーの「新時代の歌」を歌い、ラジオからはヴィクトル・ツォイの「変化」が流れた。自由を叫んだ祖国のロックが鳴り響くレニングラードは解放区の様相を呈し、8万人が集まった宮殿広場でついに人々は共産党支配との決別を決意する—— 本作品はレニングラードの8名のカメラマンが混乱する市中に紛れ撮影した映像をセルゲイ・ロズニツァが手にし、3日間で終わった「ソ連8月クーデター」に揺れながらもロシアの自由のため立ち上がったレニングラードを再構成する。

本作品の映像はアレクサンドル・ソクーロフの製作や後にロズニツァも所属し初期作品を制作した事で知られるレニングラード・ドキュメンタリー映画スタジオの8名のカメラマンがモノクロフィルムで撮影した映像である。ロズニツァはクーデターが起きた1991年8月、数学者から映画監督へ転進する準備をしながらキーウでこの出来事を見つめたという。25年の時を経てロズニツァは変化を遂げようとするレニングラードを懸命に記録した同窓の意を受け取り、それぞれの想いを込め1991年夏のレニングラードを映画にした。

レニングラード市長のアナトリー・サプチャークはモスクワのホワイトハウスで市民と共に反クーデターを訴えるエリツィンを支持し、レニングラードの各所で開かれた集会やラジオ放送で市民にクーデターへの抵抗を訴える。そんな躍動するサプチャークを追っていたカメラに映り込んだ若かりしウラジーミル・プーチンの姿をロズニツァは逃さなかった—— 民主化に熱狂する大群衆の中、「苦しみ多きわが国民よ、騙されるな!」と書いたプラカードを掲げた女性がスクリーン越しの私たちに問いかける。』

(シアター・イメージフォーラムHP・「新生ロシア1991」紹介ページより)

無論、その時しっかり総括しておかなかったことが、現在の「ウクライナ戦争」を引き起こすプーチン独裁政権へとつながっていることは間違いないのだが、それで責められるべきは、誰なのだろうか?

もちろん、クーデターを起こした軍幹部は相応の刑罰を受けただろうが、それに対抗したかたちになる改革派政府の政治家たちの方は、言うなれば「民意」の支持を受けたのだから、自分たちにも責められるべき何かしらがあるとは、あまり思わないだろう。なにしろ、自分たちこそが、問題の多かった共産主義体制の改革を進めているのだから。

しかしながら、『ミスター・ランズベルギス』で描かれたとおり、改革派のゴルバチョフでさえ、リトアニアの独立自由化を認められなかったくらいだから、いくら改革派だからと言っても、昨日まで共産主義国家を運営していた人たちが、今日から、ころりを自由主義者になれるわけもない。

そもそも、共産主義国家に問題があったと言っても、それは当初の「理想」が、その実現への過程での「現実との妥協」のうちに徐々に歪められ変質していったものなのだから、「総括」とひとことで言っても、「どの時期の、どのような性格の共産主義国家体制」を総括するのか、ということになるのではないだろうか。

例えば日本だと、敗戦時に、「戦犯」たちを厳しく処断して政治の世界への復帰を許さず、また、国民も含めた戦争協力責任を厳しく「総括」しておけば、今のような日本にはならなかっただろうといった議論は、(笠井潔や白井聡などの、二度の敗戦論の語るところで)比較的わかりやすいものだろう。「あの時」が、かなりハッキリと特定できるからだ(だが、それも占領国アメリカの意向によって、実現しなかった)。

しかし、ロシアの場合は、共産主義体制の変質も時間的経過の中でのものなら、自由主義体制への改革もまだその途上にあってのクーデター事件であったのだから、「この時に、しっかり総括しておかなかったから」という批判は、総括の対象が、おのずと曖昧なものなのではないだろうか。

例えば、上に引用した「映画紹介」に、

『そんな躍動するサプチャークを追っていたカメラに映り込んだ若かりしウラジーミル・プーチンの姿をロズニツァは逃さなかった—— 民主化に熱狂する大群衆の中、「苦しみ多きわが国民よ、騙されるな!」と書いたプラカードを掲げた女性がスクリーン越しの私たちに問いかける。』

とあるとおりで、言うなれば、ここでは「プーチン」が「見逃された独裁政治の象徴」になっていると言えるだろう。「あの時、こうした部分を見逃さずに、厳しく総括しておくべきだった」と。

しかし、これは「結果論」と言うか、「遠近法的倒錯」なのではないだろうか。

たしかに「現在から見れば」そうは言えるだろうが、当然のことながら「当時の人たち(つまり、改革派政治家やロシア国民)」は、プーチンのような男が将来、権力を握るようになるなどとは、想像だにしなかっただろうし、それはプーチン自身だって、たぶん同じだろう。

もちろん、彼には、あの当時から、それなりに権力欲はあっただろうが、あの当時から「ウクライナ戦争」を起こすような権力者になろう、なってやるぞとは、たぶん考えていなかったはずだ。

つまり、プーチン自身も「時間の経過」の中で、徐々に「今のプーチン」に形成されていったのであって、現実問題としては、あの当時、プーチンが死んでいたとしても、また別の独裁者が生まれた蓋然性は低くないはずなのだ。

つまり、たしかに「残すべきではなかった、悪しき共産党国家の性格」が残ってしまったというのは間違いないのだろうが、それは改革の中で「残ってしまった」ものであって、残そうと思って残したものでもなければ、それがここまで肥大し成長するものだとは、誰にも想像できなかった、ということなのではないだろうか。

「改革派」のつもりであった政治家は、当然のごとく自身のやっていることこそを正しいと考えているし、改革派を装って延命した反自由主義的政治家たちは、自身の本音を隠していただろう。だから、国民から見れば「残すべきではなかった、悪しき共産党国家の性格」が、どこにどのように残っているのかが「見えなかった」はずであり、その意味で「総括」ができなかったのは、やむを得なかった、と言っても良いのではないだろうか。

そして、そうしたロシア国民の考え自体が甘かった、彼ら自身が厳しく自身を総括すべきだった、というような言い方も、当事者意識を欠いた、ほとんど「難癖」に近いもののように思える。

いったい、総括すべきものが見えていない状態で、何をどう総括せよというのか、ということである。

○ ○ ○

この映画を観ていて、私が引っかかったのは、「音源」の問題だ。

本作も、ロズニツァお得意のアーカイブ映像のみの編集で作られた作品であり、それなら「音声」の方も、いつもどおりに「新作アフレコ」だろうと思って、私は観ていた(現に、BGMは付けられていた)。

一方、本作の場合、映像的には「街頭に出た人々と、政治家の演説」という比較的単調なものであるだけに、その「様子」に意味(物語)を与えるのは「音声」ということになる。

で、政治家たちの演説は「録音」も残っているだろうが、街頭に出た庶民の「会話」が多く残されていたとは考えにくいから、私はこれも「新作アフレコ」かもしれないと疑った。

しかし、それらの「会話」が「作られた」ものだとしたら、本作は随分と興醒めなものとならざるを得ない。アーカイブ映像を使っていたとしても、「抵抗する市民の物語」は、半ば「作られたもの」になってしまうからだ。

だとすれば、そのような「疑念」を招くのは、ロズニツァのこれまでの「ユニークな手法」が、本作に限っては裏目に出たためであり、そのせいで作品の力を弱めてしまったのだと、そう言えるのではないだろうか。

「これでは、この作品を信じきれない」一一そんな不満が残ったのである。

で、このレビューを書く前に、これまで読むのを差し控えていた、「サトーアツシ」さんの本作に関するレビュー「『新生ロシア1991』映画評 ロシアに向けた爆弾入りのエール」を読んでみると、

『本作では元の当時の映像と音源のみを利用する手法に回帰している。』

となっていた。

『ミスター・ランズベルギス』と合冊になっていた映画パンフレットにでも、そうした説明があったのだろうか?

私もこのパンフは『ミスター・ランズベルギス』の鑑賞後に読んでいるのだが、本作に関する、この記述は記憶になかった。なにしろ、まだ観ていない作品についての解説文だから、印象が薄かったのかもしれない。

だが、いずれにしろ、やはり問題は『本作では元の当時の映像と音源のみを利用する手法に回帰』せざるを得なかった、という点であろう。

本作は、私が「疑念」を抱いたように、「音声」が後付けの作り物であったとすれば、ほとんど「ドキュメンタリー」としての意義を失うような「映像作品」でしかないのである。

また、だからこそロズニツァも『本作では元の当時の映像と音源のみを利用する手法に回帰』したし、せざるを得なかったのであろう。

だが、『本作では元の当時の映像と音源のみを利用する手法に回帰』しました、などという「殊更な説明」をしなければならない点で、すでに本作は、ロズニツァ作品としては「問題含み」なのではないかと、私は思う。

これは、「監督独自の特異な手法」は「諸刃の剣」であり、作品の内容によって、良い効果をもたらすこともあれば、その逆に働くこともある、ということである。

しかし、「音声の新作アフレコ」による「臨場感の強化」というロズニツァの手法は、これまで大きな成果を上げてきたのだから、その選択が間違っていたとは思わない。だが、本作を作る段になって、初めてこの手法の弱点が顕在化してしまったということになるのではないか。

つまり、私が言いたいのは、物事の「予見不可能性(予見の限定性)」ということであり、「後知恵での批判」の「虚しさ」ということである。

ロズニツァが自信を持って採用してきたであろう手法が、ある局面で弱点を露呈する。それで、その難点を補うことで、その作品を一応のところ「大禍なく完成させる」ことはできたのだろうが、しかし、この時に「総括」は必要なかったのか? 一一ということなのだ。

このような「弱点」が出てくるというのは、ロズニツァの「音声の新作アフレコ」という手法が、もともと持っていた「音声に関する、信憑性の低下」という弱点に相違ないはずだから、私たちは、本作が『元の当時の映像と音源のみを利用する手法に回帰』せざるを得なかったという事実を、反省してみる必要があるのではないか。

無論、誰よりもロズニツァ自身が反省する必要はあるが、彼はすでになんらかのかたちで、自身の手法の「弱点」を反省している蓋然性は高いから、そちらは彼の今後を見守るとして、問題は、私たちがロズニツァの「権威」において、ロズニツァ自身がすでに気づいたであろう難点を、見過ごしてしまいがちな点である。

本作『新生ロシア1991』の「音声」問題について、そこに問題があると気づかなかった人が、「新生ロシア」の「不徹底性」を論うのは、身の程を知らぬ「後知恵の傲慢」でしかなく、そうした無反省があるからこそ、私たち自身が、また同じ誤ちを繰り返すことにもなるのではないだろうか。

(2023年2月25日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・