フェデリコ・フェリーニ監督 『道』 : 自覚なき「偽善」の時代に

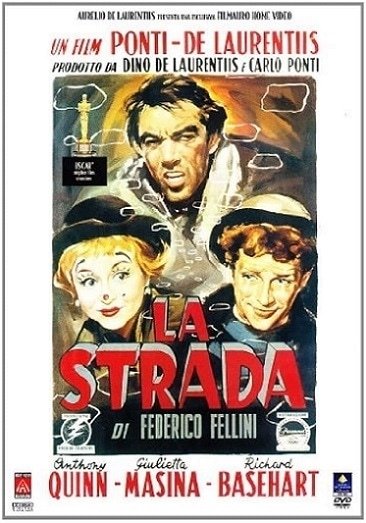

映画評:フェデリコ・フェリーニ監督『道』(1954年・イタリア映画)

この映画を観て、「感動しました」「泣きました」と、単純に済ませていられる者は、すでに自分自身の「偽善」に気づくことのできなくなった、「自覚なき偽善者」だと、そう思って間違いないだろう。

自分が、本編『道』の主人公の女性ジェルソミーナと同じ「純粋で不器用な人間」だと、そんな愚かにも厚かましい自己投影をし、「その純粋さにおいて、私もまた、十分に世に入れられないのだ」と自己正当化し、自己憐憫している人だと言っても、まず間違いない。

じつのところ私たちの多くは、ジェルソミーナであるよりもむしろ、彼女を虐待する男ザンパノに近い「リアルな存在」なのだ。

だから私たちは、本当なら、この映画を観て「後ろめたさ」のようなものを感じるべきであり、自身の「後ろ暗い」ところを指摘されたからこそ、この映画に「嫌な感じ」すら受ける方が、よほど「まとも」なのである。

ところが、現代人の多くは、「綺麗事の建前」ばかりを徹底的に刷り込まれたがため、それが「理想」ではあるけれども、「現実そのもの」ではないからこそ、「実行困難なこと」であるというのを忘れてしまっている。

それは、自分自身が、可能なかぎり努力して、実行実践しなければならないことだとは、すでに思わなくなっており、自分がそうされてきたように、ただ「綺麗事の建前」を唱えてさえいれば、それで自分自身も「立派な人間」だと思い込めるような、愚かな人間になってしまっている。

言い換えれば、ザンパノのように「人間的な愚かさ」を無防備に曝け出してしまうが故にこそ、後で、その愚かさに気づいて泣くようなことにはならないかわりに、生涯、自分の「愚かさ」に気づかず、愚かにも、ザンパノのような人間を「愚か者」だと見下せる人間、自分は「優しい(立派な)人間」だと勘違いしてしまう。そんな「度し難い愚か者」、その自己欺瞞のゆえに「反省を知らない愚か者」になってしまっているのである。

本作の「ストーリー」は、次のとおりである。

『旅芸人のザンパノは体に巻いた鉄の鎖を切る大道芸を売り物にしていたが、芸のアシスタントだった女が死んでしまったため、女の故郷へ向かい、女の妹で、頭は弱いが心の素直なジェルソミーナをタダ同然で買い取る。ジェルソミーナはザンパノとともにオート三輪で旅をするうち、芸を仕込まれ、女道化師となるが、言動が粗野で、ときに暴力を振るうザンパノに嫌気が差し、彼のもとを飛び出す。

あてもなく歩いた末にたどり着いた街で、ジェルソミーナは陽気な綱渡り芸人・通称「イル・マット」の芸を目撃する。追いついたザンパノはジェルソミーナを連れ戻し、あるサーカス団に合流する。そこにはイル・マットがいた。イル・マットとザンパノは旧知であるうえ、何らかの理由(作中では明示されない)で険悪な仲だった。イル・マットはザンパノの出演中に客席から冗談を言って彼の邪魔をする一方で、ジェルソミーナにラッパを教える。

ある日、イル・マットのからかいに我慢の限界を超えたザンパノは、ナイフを持って彼を追いかけ、駆け付けた警察に逮捕される。この事件のためサーカス団は街を立ち去らねばならなくなり、責任を問われたイル・マットとザンパノはサーカス団を解雇される。ジェルソミーナはサーカス団の団長に、同行するよう誘われるが、自分が足手まといになると感じた彼女は街に残ることを選ぶ。それを知ったイル・マットは、「世の中のすべては何かの役に立っている。それは神さまだけがご存知だ。ジェルソミーナもザンパノの役に立っているからこそ連れ戻されたんだ」と告げ、ザンパノのオート三輪を駆って、彼が留置されている警察署へジェルソミーナを送り届け、立ち去る。釈放されたザンパノは、イル・マットが勝手にオート三輪を使ったことをさとり、渋い表情を見せる。

ジェルソミーナとザンパノは再び2人だけで大道芸を披露する日々を送る。ある日ザンパノは、路上で自動車を修理するイル・マットを見かけ、彼を殴り飛ばす。自動車の車体に頭をぶつけたイル・マットは、打ち所が悪く、そのまま死んでしまう。ザンパノは自動車事故に見せかけるため、イル・マットの自動車を崖下に突き落とし、ジェルソミーナを連れてその場を去る。それ以降、ジェルソミーナは虚脱したまま何もできなくなり、大道芸のアシスタントとして役に立たなくなる。ザンパノはある日、居眠りするジェルソミーナを置き去りにする。

数年後。ある海辺の町で鎖の芸を披露するザンパノだったが、年老いた彼の芸はかつての精彩を欠いていた。ザンパノはそこで、地元の娘が耳慣れた歌を口ずさんでいるのを聞く。それはかつてジェルソミーナがラッパで吹いていた曲であった。ザンパノはその娘から、ジェルソミーナと思われる女がこの町に来て、娘の家にかくまわれ、やがて死んだことを聞き出す。いたたまれなくなったザンパノは酒場で痛飲し、大暴れしたあげく、町をさまよう。海岸にたどり着いたザンパノは、砂浜に倒れ込み、嗚咽を漏らした。』

(Wikipedia「道 (1954年の映画)」)

この「ストーリー紹介」で、注目して欲しいのは、主人公であるジェルソミーナの「性格設定」を紹介する、次の言葉である。

『頭は弱いが心の素直なジェルソミーナ』

映画を見れば、分かるように、ジェルソミーナは「知的障害者」であり、より正確に言えば「知的遅滞者」である。つまり、年齢に即した知的能力を発達させ得なかった人だ。

ところが、この種の「映画紹介」では、それをハッキリとは書かずに、綺麗事の「言い換え」で、誤魔化してしまう。

それでも、ここでの『頭は弱い』という表現は、まだマシな方で、よくある「誤魔化しのパターン」は、「純粋だ」というものだ。

この場合の「純粋」とは、要は「子供のように純粋」ということであり、「大人の知恵」がついていない分「汚れていない」ということなのである。

だが、では、ジェルソミーナを「純粋だ」と評している者自身は、「純粋」なのか?

無論、そうではない。

その人自身は、「純粋だ」という表現で、「無難に誤魔化す」という「大人の知恵」を身につけており、それだけ「狡猾」であり、「世故に長けて、ずるい大人」になりおおせている人、なのだ。

ところが、そんな「ずるい大人」が、自身をジェルソミーナに投影して「自分も、純粋ゆえに不器用にしか生きられない人間だ」などと「自己憐憫の涙」を流して「感動しました」などと言っているのだから、なんと厚かましくも、言葉の真の意味で「頭が悪い」のだろうと、そう評さずにはいられない。

じっさい、この映画を悪く言う人は、ほとんどいないだろう。だが、本当はそうではないのだ。

多くの人は、ジェルソミーナのような「純粋さ」を持ち得ず、ずるい大人として生きているのだから、ザンパノにこそ自分の「真の姿」を見て、見せつけられたという「嫌な気分(被害者的な気分)」になるし、なって当然なのだ。だから「嫌な映画だった」という感想を持つことの方が、むしろ自然なのである。

ところが、現代では、「自己実践の意識」を完全に欠いてしまった「建前の綺麗事」だけが、厚顔無恥にも標準化してしまっているから、人々は臆面もなく、自身を「ジェルソミーナ」に重ねて自己正当化することができ、それでいて、自身を「知的障害者」だと認めるつもりなどさらさらないものだから、ジェルソミーナの「知的障害」は見ないことにして、ただ「(自分と同じで)純粋」だと表現するのである。

本作の評価というのは、多くの場合、大筋のところでは、日本での映画評論の草分けの一人である、映画解説者の淀川長治が語ったことの「パクリ」だと思っておいていいだろう。

そのポイントは、この作品の中盤から登場する「第三の人物」である、綱渡り芸人の男。背中に羽のついた衣装で登場する、通称「イル・マット」である。

淀川は、この通称を「キ印」という意味だと語っている。つまり「キチガイ=狂人」という意味だ。

だが、イル・マットは、決して狂人などではなく、何もできないと落ち込んでいるジェルソミーナを励ます、心優しい男なのである。その彼が、やりすぎなまでにザンパノをからかう、という「致命的な欠点」は持っているにしてもだ。

で、この「イル・マット」がどうして「キ印=キチガイ」なのかと言えば、要は、彼は、象徴的な意味において「天使」だからである。だからこそ、羽のついた衣装で、高い所から登場する。

では、なぜ「キチガイ」と「天使」が結びつくのかと言えば、それは「天使」には「魂」がないからなのだ。

本作『道』に関して、淀川長治の解説をパクって、訳知り顔で「イル・マットは天使であり、ジェルソミーナを励ますために、神の使わされた存在だ」などと簡単に解説し、イル・マットがジェルソミーナに語る、有名なセリフである。

「世の中のすべては何かの役に立っている。それは神さまだけがご存知だ。ジェルソミーナもザンパノの役に立っているからこそ連れ戻されたんだ」

を引用するというのが、臆面のない「三流レビューの定番」なのだが、これは、それほど単純な話ではない。

監督のフェデリコ・フェリーニは、バチカンのお膝元であるイタリアの人であり、カトリック信仰の中で生きてきた(神学校にも通ったことのある)人だから、当然のことながら「天使」と「人間」の違いを理解している。

「天使」というのは、私たち日本人が考えるような「心優しき、神の使者」といった、単純な存在ではないということを、フェリーニは知っていたのだ。

では、キリスト教神学的に言えば「天使」とは何なのか言えば、それは「人間」とはまったく別種の存在なのだ。だから「魂」を持っておらず、だからこそ「汚れ」が無い。

要は、「知恵の実」を食べた人間とはちがい、彼ら「天使」には、「知恵」というものがそもそも無くて、神聖なる本能のままの存在なのだ。そのため、人間的な表現で言えば「汚れがなく、純粋」ということになるのだし、しばしば「天使」は「童子」の姿で表現される。彼らには「魂」が無いから、内面的に「大人」になることはないのである(したがって、サタンが元天使であったというのは、じつのところ論理的にはあり得ない話なのだが、なぜか彼は「知恵」がついたがために、堕落して悪魔になったのである)。

昔から、「神聖なるもの」は「世俗知」を持たないものだと考えられてきた。「神聖性」と「世俗性」は両立しないものだと、当たり前に考えられてきたのだ。

だからこそ、愚かな行いばかりの「道化」は、人々から笑われる存在であると同時に「神聖なる存在」だとも考えられてきた。ルネッサンス人のエラスムスが『痴愚神礼讃』を書いたのも、その翻訳者である渡辺一夫が理想主義的な人間主義者(ユマニスト)であるのも、それは「人間」というものの度し難さを理解した上で、それでも人間を信じようとしたものであり、だからこそ「偉大なる神」ではなく「痴愚神」を礼賛したのである。

「痴愚神」とは、要は「頭のおかしい人」、「世俗の論理」から逸脱した人々のことであり、それを象徴する存在が、ジェルソミーナであり、イル・マットであり、「怖いもの知らずに言いたいことを言う」道化なのだ。

彼(道化)は、誰にも「忖度」することをせずに言いたいことを言う「愚か者」であり、それがゆえに最後は酷い目に遭って、それを「ずる賢い庶民」たちに笑われるという役回りの存在である。

だからまた、「賢い王」は、わざわざ耳に痛いことを言う「王のお付き道化(フール)」を雇って身辺に置き、言いたいことを言わせていた。

ちなみに、こうした「道化」を描いたものとしては、「道化」という存在の「世俗性と神聖性」の両極性を論じた、文化人類学者である山口昌男の名著『道化の民族学』があり、世俗社会を象徴する「軍隊」を舞台に、「神聖なる道化」東堂太郎の反抗的な活躍を描いた、大西巨人の傑作小説『神聖喜劇』がある。

ともあれ、この地上世界においては、「天使的なるもの」というのは「正気ではない者(常識に従わない者)」のことであり、だから「キチガイ」であったり「知的障害者」であったりする。

彼らは「世俗的な知恵」によって汚されていないが故に「純粋」であり、かつ「愚か」である。だから、この汚れた地上では、いつでも「酷い目」に遭うのだ。

そしてこのように見てくれば、ジェルソミーナが「知的障害者」であるが故に「純粋」であり、「純粋」であるが故に要領よく生きられず、そのせいで酷い目に遭うというのは、筋の通ったことであるし、彼女がそういう存在であるというは、彼女が、ザンパノに雇われて「女道化師」になることからも明らかだろう。

フェリーニは、こうしたことをわかった上で、この作品を作っているのである。

そんなわけで、ここまで説明すれば、「イル・マット」が「キ印=キチガイ」であり「天使」であるということの意味も、十分にご理解いただけよう。

彼は、ジェルソミーナを励ますために、神から遣わされた「神聖なる天使」と言うよりも、むしろ、ジェルソミーナと同じ(同類の)、この地上では無力な「道化としての天使」なのである。

だからこそ彼は、過剰にザンパノの「世俗性」をからかったことで、ザンパノに殺されてしまうことにもなるのだ。彼は「神の威光」を背負った、剣を持つ「熾天使」などではなく、ジェルソミーナと同じで、「人間の魂」を持たないが故に「純粋」ではあれ、まったく「無力」な存在だったのである。

だから、彼が語る、

「世の中のすべては何かの役に立っている。それは神さまだけがご存知だ。ジェルソミーナもザンパノの役に立っているからこそ連れ戻されたんだ」

という言葉を、単純に「人間誰しも、何かの役に立っており、存在価値があるんだ」というような意味にとってはならない。

たしかに、最終的には、ジェルソミーナは、ザンパノの中の「良心」を目覚めさせるのだが、それは、彼女の命と引き換えであったということを、私たちは忘れてはならない。

たしかに、「誰かの役に立つ」ことはあるだろう。だが、その功績が「この世で報いられるという保証はない」ということなのだ。

したがって、この言葉を、単純に「励まされる良い言葉だ」などと考えるのは、悪い意味で「愚かなだけ」なのであり、そうした「功利的(報いがある)」という発想こそが、その人の、度し難い「世俗性」の証拠なのだとも言えるのである。

ジェルソミーナは「純粋で素晴らしい」と、そう評価するのは大いに結構だが、しかし、そう評価する人自身は、果たして自分を犠牲にしてまで、誰かの役に立つ覚悟があるとでもいうのだろうか? しかし、そんな者が、あちこちにゴロゴロと転がっていたら、この世はこの世(地上)ではない。

しかしまた、この世は、「天国」ではなく「地上」であるからこそ、私たちは「天使」ではあり得ない。ジェルソミーナのようではあり得ず、むしろその本性は、ザンパノのような、自分のことしか考えていない「人間」にすぎないのである。

淀川長治の口頭による「作品解説」は、映像としても残されているし、文字起こしもされてネットにアップされてもいる。

その作品解説で、私たちがスルーしてはいけないのは、淀川が本作を、

『『LA STRADA』これはイタリア映画のとても代表的な作品ですね。で、日本でイタリア映画祭で、まず戦争が済んだ後でこれが入ってきました。で、みんなは『道』とは何もわからない。何だろうと思って観に行きました。この映画観てびっくりしたんですね。こんな静かなこんな怖いこんな映画か。絢爛と華やかな映画では無くてこんな映画かと思ってびっくりしたのが『道』でしたね。』

と評している点だ。『こんな静かなこんな怖いこんな映画』という部分である。

『絢爛と華やかな映画では無くて』『静かな』映画だというのは、誰にでも理解できるだろう。だが、この映画を「感動的だ」とか言っている人は、この映画が告発しているものに気づいていないからこそ、この映画の「怖さ」が理解できないし、だからこそ「後ろめたさ」を感じることもない。

にもかかわらず、そんな人間が、この映画に「感動したから」自分はこの映画の良き理解者だなどと思っているのだから、なんと愚かなことなのだろう。なんと、滑稽なことなのか。

だが、人間の現実というものは、おおむねそういうものである。

事実、この映画の「怖さ」をきちんと理解していた淀川長治への尊敬を否定しないであろう、件の「文字起こし」サイトにおいてさえ、淀川が実際には、

『ジェルソミーナ、この女の子はちょっと頭がイカれてるんですね』

https://www.youtube.com/watch?v=qeprpF8-RdU

と語っているのを、

『ジェルソミーナ、この女の子はちょっと頭が変なんですね』

http://www.ivc-tokyo.co.jp/yodogawa/titles/yodo18001.html

と書き換えている。

微妙な書き換えだとは言え、この微妙さの陰にこそ「両睨み(書き換えるべきだ、書き換えるべきではない、という両派を意識した上で)のアリバイ作り」という「世俗知」が隠れていることも、否定できない事実なのである。

本作で、ジェルソミーナを演じた、ジュリエッタ・マシーナの演技は素晴らしい。

何が素晴らしいのかと言えば、彼女が見事に「知的障害者」の「表情」を模倣して見せているからである。

だが、こういう演技とて、「白人が、黒塗りをして黒人を演じるのは、差別意識あってのものだ」という単純な理屈が当たり前に通用するのであれば、「普通人が、どんぐり眼の演技で知的障害者を演じるのは、知的障害者に対する紋切り型の偏見に基づくものであり、要は隠された差別意識に基づくものでしかない」といった「理屈」も成り立たないわけではなかろう。だから、いつの日か、そういう「知的障害者」を演じる俳優は、無難に「ただの純粋な人」を演じるしかなくなるかもしれないし、それが明らかに「嘘」なのであれば、いっそ映画やドラマなどの「フィクション」には「精神障害者」を登場させないようにしようと「表現の自主規制」が働くようになる可能性が大いにある。

いや、すでにそうなっているのかもしれない。

だが問題は、こうした「事なかれ主義の隠蔽」を推し進めるのは、本作『道』を観て「ジェルソミーナは、私だ!」と思って「感動」して見せたり、ジェルソミーナを単に「純粋」な女性だと「表記」したりするような、鈍感かつ世故に長けた「ずるい大人たち」であることを、私たちは忘れるべきではない。

こうした「世渡り上手」な人たちに限って、表面的には「弱者の味方」みたいな顔をしておきながら、実際には「生活保護受給者」を「怠け者」視したり、「障害者」や「老人」や「子育て中の母親」などを「邪魔者」扱いにしたりする。

たしかに、彼らは「健常者」と同じようにはいかないから「邪魔」になることもあろうし、そう感じること自体は、事実なのだから仕方がない。

しかし、だからといって、彼らを「役立たず」扱いにするのでは、ザンパノとまったく同じだということなのである。

したがって、私たちは、「生活保護受給者」や「障害者」や「老人」や「子育て中の母親」などを見て、つい「イラっ」とした時に、ジェルソミーナのこと思い出さなくてはならない。彼らは、その「普通ではない」存在性において、私たちの中にある「功利的な自己中心性=ザンパノ性」を知らせてくれる存在なのだ。そうした「社会的弱者」は、そうした意味において、たしかに私たちの、役に立ってくれているのである。

したがって、本作『道』を観て、単純に「感動しました」「泣きました」で済ませていられるような人間であってはならない。それは「頭が悪くて自覚の持てない偽善者」に他ならないからである。

私たちは、本作を観て「ザンパノは、私だ!」と、そう感じられる人間に止まらなければならないのである。

(2023年1月13日)

○ ○ ○

● ● ●

・