講演「ショートショート作家の頭の中 ~来歴から、創作活動のあれこれまで」

この記事では、ショートショート作家 田丸雅智の「作家になるまでの話」から「作家活動のあれこれ」さらには「簡易版の書き方講座」まで、活動にまつわる様々なことをご紹介します。

かなりの分量で恐縮ですが、目にとまったところからでも、ぜひ読んでいただけるとうれしいです!

なお、この記事は2023/11/2に開催された「第75回愛媛県国語教育研究大会(新居浜大会)」で、田丸雅智が「ショートショート作家の頭の中 ~来歴から、創作活動のあれこれまで」と題しておこなった講演会の内容にもとづいています。講演後に事務局の先生方が研究紀要のために書き起こしてくださったものを、最新の情報などを反映させながらスタッフが加筆修正、再構成して制作しました。

自己紹介

こんにちは、田丸雅智です。ぼくはふだん、ショートショートを専門に書く「ショートショート作家」として活動しています。愛媛県松山市の三津というところの出身で、松山東高校、その後、東京大学の工学部、同大学院の工学系研究科で学んでいました。

執筆活動

小説家ですので、基本として作品や著書の執筆をおこなっているわけなのですが、いま中学1年生の国語教科書(教育出版)に「桜蝶」という作品を掲載していただいていたり、2022年には『俳句でつくる小説工房』という本の「都会のビーチ」という一作を、全国の中学3年生の方々 約100万人が受けた全国学力テストで使っていただいたりもしました。

◎「桜蝶」についての動画はこちらから

テレビ番組でいうと、「世にも奇妙な物語」で、「大根侍」という作品を浜辺美波さん主演でドラマ化していただきました。これは大根で物が切れるという話でして、もちろん現実にはありえないですけれども、実際に大根を刀のように使って一刀両断できる侍をめぐるお話です。あとは「海酒」という、僕が育った松山の三津というところの思い出を閉じ込めた作品がありまして、それはピースの又吉直樹さんの出演で短編映画化され、カンヌ国際映画祭で上映されたりもしました。

◎「海酒」「年波」(『海色の壜』収録)、「夢巻」「大根侍」「綿雲堂」(『夢巻』収録)は、こちらの双葉社のサイトから無料でお読みいただけます。

ショートショートの書き方講座

執筆活動と並行して力を入れているのが、ショートショートの書き方講座です。この活動は2013年からやらせていただいていまして、小学校1年生ぐらいから、小、中、高、大学、専門学校、ほかにも図書館やカルチャーセンター、老人ホーム、少年院、企業などでも開催しています。

近年は国内外で、通訳ありで英語や中国語などの現地の言葉でおこなったり、日本語学習の文脈で外国出身の方に向けて日本語でおこなったりもしています。最近もリモートで韓国やトルコの大学で日本語を学ぶみなさんに対して開催させていただきました。

そんな書き方講座の内容は今、小学4年生の国語教科書(教育出版)に掲載していただいています。

松山市の坊っちゃん文学賞

それから、故郷の松山市が主催しているショートショート専門の賞「坊っちゃん文学賞」で審査員長を務めさせていただいてもいます。こちらの賞は、もともとは中・長編を募集するような賞だったんですが、2019年からリニューアルして現在はショートショート専門の賞になっており、8000から9000通くらい応募をいただくようなすごく大きな賞になってきています。

文学賞の応募数は、作品の長さにもよるんですが、長いものだったら数百というイメージ、短いものでも2000、3000通の応募があったらかなり多いというイメージがある中で、たくさんのご応募をいただけて心底ありがたいことで、内容的にも本当に素晴らしい賞に育ってきているなぁと思っています。

メディア出演や講座

ほか、いろいろな著名な方にも興味を持っていただき、テレビやラジオやネットやイベントなどで、様々なジャンルの方々に講座を受けていただくという機会もたくさんあります。そのあたりも含めたいろいろな情報は公式サイトにありますので、もしよければ覗いてみていただければうれしいです。

ショートショートとは?

そもそもショートショートというのはどんなものなのか。

簡単に言うと「短くて不思議な物語」、まずはそれくらい簡単にとらえていただいて構いません、という意味合いで、ぼくはお伝えしています。

そしてもっと言うと、現代ショートショートとは「アイデアがあって、それを活かした印象的な結末のある物語」と言っています。要はアイデアというのがすごく大事になるわけですね。

また、結末の部分について「ショートショート=オチ」のようなイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、もちろんオチも含みつつ、あくまでもアイデアに掛かった印象的な結末になっていることがポイントです。

そんなショートショートの例として、いつも書き方講座のときにお出ししているものがあるので、みなさんも「こんなイメージか」と参考にしていただければ幸いです。題は「発電生物」です。

「電気ウナギの原理を発展させて、自分で発電できる電気タコが開発された。よく、電源コードがたくさん差し込まれていることをタコ足配線と呼ぶが、この電気タコの場合は本当にタコの足を使った配線で、8本足から電気が取れる。ただし、一度にたくさんの電気を使うと熱くなり、ゆでダコになってしまう」

短くて、不思議ですよね。先ほどお話ししたように、ショートショートで大切なのは厳密にはアイデアであり、不思議である必要は必ずしもないんですが、まずはこんなふうに短くて不思議な物語だととらえていただければと思います。

◎ショートショートについてもっと知りたいという方は、こちらもぜひです。

◆動画

【創作Q&A】ショートショートとショートストーリー、短編小説の違いとは?

【創作Q&A】ショートショートは不思議じゃないといけないの?

【創作Q&A】ショートショートは分かりやすいオチが必ず必要か?

【創作Q&A】〈書き慣れた方向け〉自分でできる!ショートショートの簡易判定法

◆記事

夏井いつきさんとの対談

作家になるまで

さて、作家のイメージで言うと、さぞ小さい頃からものすごい数の本を読んでいたんだろうとか、作文も得意だったんだろう、国語も得意だったんだろうというイメージが、どうしても先行しがちだと思うのですが、ぼくの場合は恥ずかしながら小学生のときは全部が苦手でした。

せっかちで本が読めない

まず、本が読めない。せっかちな性格が災いして、ななめ読みのような形で読んでしまうんですね。結局意味がよく取れなくて、なんだかよく分からなかったりとか、あとは周りの雰囲気にも流されていたかなとも思います。本は難しい感じというか、そんな雰囲気にちょっと飲まれていた部分もあったのだろうなと。作文も書くことは好きじゃなかったですし、国語にも苦手意識がありました。

ショートショートに出会う

そんな自分が、小学校高学年ぐらいにショートショートに出会って、こんなに短いのに面白いものがあるんだというところで衝撃を受けて、そこからは読むということにハマっていき、次第に書くのも苦手ではなくなっていきました。国語も高校のときは、むしろ一番得意くらいの教科になっていたんですけれども、元をたどれば、小学校の時はすごく苦手でした。そんな人間が、今、国語の教科書などいろんなところで使ってもらって、本も出してもらってと、本当にありがたいと同時に、不思議だなぁというのは自分自身も感じます。

理系出身で、なぜ小説家に?

きっと多くのみなさんが変わってるなと感じられているかと思うのですが、僕はいわゆる理系出身でして。実際はそういった作家さんも少なくない数いらっしゃるのですが、一般的にはまだまだ馴染みがないようで、どうして作家になったんですかと質問いただくことはとても多いです。

その点、そもそものところでいいますと、ぼく自身はあまり文理の区別は持っていないタイプです。先ほどお伝えしたように、高校のときには国語が一番得意なくらいでしたし、英語もしゃべれないですが、勉強としては好きでした。もともと、どの教科も根っこは同じようなイメージを持っています。

その上で、理系の道を選んだ理由は2つありまして、1つは祖父の影響です。祖父の一人が八幡浜のほうで大工をやっていまして、もう一人の祖父は三津で鉄工所をしていて船の修理とか造船関係のことをする職人でした。ですので、木とか鉄が身近にあふれていて、モノづくりが当たり前にある環境で育ちました。その血筋を受け継ぐぼくの両親も作るということを日常的にやっていた人で、ぼく自身も昔から、いわば「つくること」のネイティブという感じでした。それがすごく大きかったですね。何かをつくるという感覚は自然に育ちました。

もう1つの理由が宇宙への憧れなのですが、これはかぶれる人も多いと思うんですけど、中学生くらいの時に、ぼくも例にもれず宇宙にかぶれまして、今思うと何も理解してなかったなと恥ずかしくもなるんですが、当時はアインシュタイン博士ですとかホーキング博士の本が流行っていました。宇宙ってかっこいいなと思って、宇宙物理学者になりたいなという憧れを持つようになりました。

この2つが主な要因となって、数学も苦手なわけではなかったので、理系の道におのずと進んだという具合でした。

学業での挫折と克服

ここで、高校のときの学業の話をさせていただければと思います。

プロフィール上の話でいうと、成績は入学時からそれなりによくて、すんなり大学に進んだと思われるかもしれないんですが、まず松山東高に入学したときに、ぼくは440人くらいいた同級生のなかで最初のテストの成績は100位くらいでした。100位でも高いよと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、個人的には本当に悔しくて。人生で初めて勉強において奮起しました。

何をしたかといいますと、まず、自分に足りないものは何かをものすごく考えました。具体的には、「この教科のここが、これくらいできていないな」ということを洗いだして。次に、ではどうやったら克服できるかを徹底的に考えて、それに合った問題集などを本屋さんに探しに行きました。今度は、その問題集などをひたすらやる、とにかくやるという、実行です。これもすごく大事にしました。そして、小テストなどで結果はどうかを確認し、また足りないものを考える。

いわゆるPDCAと今では言われることを、当時は自分なりに、塾に行かずにやっていました。

その結果どうなったかと言いますと、なるほど、それで成績が上がったんだろうなと思われたかもしれません。それがなんと、100位から150位に落ちたんですよ! もう最悪でした、絶望でした……。ぼくの極めて個人的な挫折、精神的な挫折は、今のところ、ここが人生で一番大きかったなと思っています。

当時はもう、悩みまくりました。正直、結構がんばっていたつもりだったんです。部活は硬式テニスをしていたんですけど、19時くらいに家に帰って、食事を用意してくれていたのでご飯を食べて、お風呂に入って、30分ぐらい仮眠して、そこから1時くらいまで勉強する生活をつづけていたら、なんと成績が落ちましたと。本当に絶望しかありませんでした……。

でも、すごく考えた末に、やり方が間違っているとはどうしても思えなかったんです。

とにかく、やるしかない!

そして、鬱屈した感じはものすごくありながらも、最終的に、やるしかないという結論にたどり着きました。あとから振り返ったとき、そこにたどり着けたことはすごく大きかったなと思いますが、もうやるしかないということで同じ方法でやり続けたんです。

そうしましたら、少したったくらいから順位がどんどん上がりはじめて、最終的には理系で1位をとれるようになって、志望通り大学に進学することができたという感じでした。

この経験から学んだことはあまりに多く、ぼくにとっては生涯の宝物だと思っています。

ちなみに、大学では宇宙のこともやりたかったんですけど、最終的には環境エネルギー問題を扱う学科に進みました。今でこそホットトピックですが、当時はオバマさんが言い始めたぐらいで、環境エネルギー学科もちょっとずつ人気が出そうかな、くらいの頃でした。

どうして小説家へ?

初めて作品を書いたとき

東京大学の工学部で環境エネルギーの問題を学んでいて、なぜ小説家になったのか。

話をさかのぼると、もともと初めて自分でショートショートを書いたのは高校2年のときでした。暇を持て余した時に、当時読むのが大好きになっていたショートショートというものをルーズリーフになんとなく書いてみました。なんで書いたかというのは分からないのですが、一応自分なりの分析で言うと、ショートショートが好きだったということと、何かをつくるということが自分にとってはごくふつうの感覚だったということあたりかなと思っています。昔からものづくりもそうなんですが、新しい、今ない遊びなどを考える、つくることがすごく好きだったので、たぶんその延長でなんとなく書いてみたんだと思います。

書いた時点ではぼんやりしていたんですが、それをさらに、なんとなく友人に見せてみたんです。そうしましたら、おもしろいと言ってもらえて。その瞬間にパンッと意識が切り替わって、小説って自分で書いていいものなんだと。自分でやっておいてなんなんですが、衝撃を受けました。書き上げた瞬間ではなく、友人の反応があって初めて意識にのぼってきました。

そんな感じで小説って書いていいんだということが選択肢の一つに加わったのが、高2のときでした。ただ、高校のときは受験もありましたので、ときどき遊びで書いてはいましたけど、せいぜい数作品、10作品もいってないんじゃないかと思います。

大学に上がってからは、学業は普通にやっていたんですが、学業でモノづくりができるので、モノづくりではないことを趣味でやろうと思いまして。これは単純なのですが、音楽か文学で迷って、一人でできるというところで、高校のときにショートショートを書いたこともあるしなぁと、その創作を趣味として本格的にやるようになりました。

モノづくりの道から、お話づくりの道へ

そんな中、徐々にお話づくりにシフトしていくわけなのですが、きっかけはモノづくりに学業で取り組んでいくうちに窮屈さを覚えるようになってきたことでした。今でも科学の話題は大好きではあるのですが、いちプレイヤーとしてやっていくには息苦しさを覚えるようになったんですね。

どういうことかと言いますと、モノづくりをしようとしたら、科学法則や自然法則からは逃れることができません。たとえば、何かモノを投げた時に、それは重力に従って落ちる。このことは当たり前ですが、ぼくがやりたいなと思ったのは、モノを投げて念じたら、浮かんでもいい。それくらい自由な世界で何かをつくることがやりたいのだということに、自分を深掘っていくうちに気づくことができました。そして、たまたま趣味としてやっていたショートショートの創作が、まさにそれにあたるということにも気がつきました。

言い換えると、昔から大好きな「つくる」ということを、どのフィールドでおこなうかということでした。科学法則の制限のある現実世界でモノづくりとしておこなうのか、自由な空想世界でお話づくりとしておこなうのか。その中で、ぼくの場合は後者が合っていたという具合でした。

ちなみに、なぜ長編ではなくショートショートだったのか、ということについては、自分の性質・脳が好む様々なものがショートショートの要素と完全に一致していたからでした。

そもそも、長い小説と短い小説は別の競技で、ざっくり言うと、ぼくは前者については持久力の求められる長距離走、後者については瞬発力の求められる短距離走のイメージを持っています。それくらい、求められる性質がまったく違うんですね。

その点、工作が好きなことにも通じるのですが、ぼくは瞬発力をもってしてワンアイデアを短いスパンで形にしていくことに喜びを感じる脳をしていました。ほかにも、小さいものや、自分で完結する度合いが高いものが好きでもあります。それらの自分の脳の傾向が、趣味として書いていたショートショートというものとたまたま一致して、プロのショートショート作家になりたいと強く思いはじめました。19か20歳ぐらいのときだったように思います。

プロのショートショート作家になるために取り組んだこと

プロの小説家になると言っても、もちろんなり方なんて誰も教えてくれないですし、そもそもショートショート作家という職業は当時なかったので、なると決めてもどうすればいいのかがまったく分かりませんでした。

それに加えて、創作者としてどうやって腕を磨いていくかということについても考えねばなりませんでした。その上達という面で意識的におこなったのが、学業でやっていたのと同じPDCA的なサイクルでした。

ぼくは高校時代に学業で培ったものがとても大きくて、人生で一番大きなものを学業からもらったと思っているのですが、その培ったものをかなり意識的に応用しました。つまり、プロの作家になるために自分に足りないものは何かをひたすら考えて。次に、ではどうやったらそれを克服できるのかを考え、さらには実行して、結果をもとにまた考えていく。

なかなかテストじゃないので結果というのは数字では見えづらいんですが、友人に見せたときの反応などを見ながら自分なりに検証していきました。

上達のためにやったこと

上達のために具体的にどんなことをしたかというと、たとえば旅行です。

本当にありがたかったなと思いますが親にも支援してもらいながら、大学のときには海外二十カ国ぐらいを周りました。国内もいろいろ行きました。それから、その旅行とも関わるのですが、美術鑑賞もはじめました。

そもそも、こういうことをやろうとした背景には、自分なりに発見した課題がありました。

というのが、ショートショートを本格的に書きはじめてから、10作や20作は割とすらすらと書けたんです。あれ、けっこう書けるぞと思ったのですが、そこから急に書けなくなって。発想が似通ってきたりとか、なんだかおもしろいものになっていないなと。じゃあ何が足りないんだろうと。

そのとき自分と向き合って出した結論が、知識や教養や経験が圧倒的に足りていない、ということでした。そんなところから、ひとつとして旅行に行くようになりました。旅行とも関連するのですが、美術鑑賞も、ゴッホの「夜のカフェテラス」がどうしても見たくて、2泊4日でオランダまで飛んでみたりとか、あとはムンクの「叫び」などもやっぱり生で見たいなと、オスロに行ったりとか。そういうことを最初は意識的に「やるぞ」と思ってやっていたんですが、その後、ふつうに好きになっていきました。

あとは、読書量がぜんぜん足りていなかったので、この頃に昔読めていなかった有名な作品や児童文学などもあれこれ読みあさりました。

語彙力をつけるためにおこなったこと

それから、ちょっと変わったところでは、漢検一級をとってみたりもしました。自分の語彙力がないというのは高校の受験のときから痛感していたことであり、そんな自分が作家になれるのかというコンプレックスもあったので、語彙力をつけなきゃいけないと。

漢検を取ったからといって、すぐに真の語彙力が身につくとは限らないわけですが、それはさておき、まずはとりあえず挑戦することを通してさまざまな言葉を摂取しようと思い、3、4ヶ月くらい漢字を学んで合格までこぎつけました。

こういう話をしますと、語彙力がないなどと言っていても、最初からある程度の漢字は知っていたのだろうと思われるかもしれませんが、まったく違いました。とりあえず漢検1級の問題集を買いに行ってみましたら、読みの問題が見開きでだいたい40問ぐらいあったのですが、その中でできたのは2問くらいで。「これは無理だ」と絶望して、やめようかなとも思ったんですが、そこから一応食らいついて、なんとか取ることができたという感じでした。

もうひとつ、日本語の単語帳もつけていました。ふと冷静になったときに、英語を学ぶときは単語帳をつけるのに、なぜ日本語の単語帳はつけないんだろう、と。そこで、高校のときに英語でやっていたことをそのまま応用して、目についた知らない言葉をメモに書きつけておいて見返すということをやりはじめました。英語と同様、単語だけ覚えても意味がないので、その言葉の使い方なども意識しながら繰り返し取り組んでみました。今ではもうやっていないのですが、いい影響は間違いなくあったなと、やってよかったなと思っています。

あとは料理ですね。素人の自炊レベルではあるんですけど、家で普通に天ぷらなどの揚げ物をつくったり、スパイスを買ってきてインドカレーをつくったり。それから、奇しくも「海酒」という作品につながることになるんですが、台所下で果実酒も作っていました。それも、梅酒あたりも好きではあるのですが、なかなか売っていないようなもの、たとえばビワ酒や桃酒などを漬けてみるのが好きでした。

あとは、大学では研究もふつう程度にはやっていました。

勉強は何の役に立つ?

少し話は脱線するんですが、いつもお伝えしていることがあって。「勉強って何の役に立つんですか」「社会に出たら使いませんよね」「意味ないですよね」と世間で言われることは少なくないかと思います。これについて、ぼくは本当にそうかなと思うところがありまして。

もちろん肌に合う合わないというのは絶対にあるので、押し付けるというのは違うなと思います。ただ、その上でお伝えしたいのが、勉強「も」役に立ちますよ、と。せっかくやっている、特に本気でやっている方々が、勉強って意味ないとみんなが言っているからと卑下するのはあまりにもったいないなと思っています。

ぼくは、勉強にも人生の基礎がものすごく詰まっていますよと胸を張って伝えたい。何から人生の基礎を学ぶかは人によって違うはずで、スポーツかもしれませんし、芸術とか趣味かもしれませんが、勉強、学業からもいくらでも学べるし、学びを搾り取っていくのがいいんじゃないかなとすごく思っています。だから、もし「今やっている勉強なんて意味がないのかな」と悩まれている方がいらっしゃれば、そんなことはないと強く伝えたいですね。

そして、ぼく自身が学業で学んだことを創作活動に応用してきたように、ぜひみなさんもエッセンスを抽出して、ほかのことにも応用していってほしいと思っています。

ショートショートは売れないから

話を戻しますと、自分自身をなんとか耕さないとと思ってやっていくと、ちょっとずつ書けるものとか、発想できる領域が広がっていきました。

その一方で、プロのショートショート作家を目指すというところについて、当時ショートショートは完全に下火だったこともあり、出版社の人や、なんとか知り合った作家さんなどに、こんなことを言われたものでした。

「君の作品はおもしろいんだけど、ショートショートは売れないからねぇ」や、「ショートショートだけ書いてるんじゃ、作家として半人前だよ」など。これに限らず、いろんなことを相当言われましたね。出版業界に知り合いなんていないわけで、なんとかちょっとでも知り合った人にお会いしてということをがんばってやっていたのですが、そんなことを言われてしまい当然、絶望しました。

でも、絶望はしましたけど、学業のときの絶望とはちょっと違う部分がありました。何が違っていたかと言うと、考え抜いた末に信じることなのであれば、結局はやりつづけるしかない、ということが学業での経験のおかげで感覚レベルで分かっていたことがものすごく大きかったです。悩みましたし、不安でしたよ。めちゃくちゃ不安でした。しかも、学業のように数ヶ月や数年でなくて、もうちょっと長いスパンの、突破できない感があったので、すごく悩みましたし、落ち込みました。でも、もうやるしかないのはわかっていたので、やり続けました。

そうしたら、本当にいろいろありましたが、最終的なところだけ言うと、ある作家さんに認めてもらって一気にすべてが動き出しました。その方から「おもしろいので、出版社に紹介させてもらいました」といった趣旨のメールを突然いただいたのが、10年くらい前ですね。そこからはウソみたいにスムーズに本を出していただけて、その後、いろいろなメディアや著名な方にも取り上げていただいて、今に至っているという感じです。ありがたい限りです。

プロのショートショート作家の道

「情熱と実行」

ぼくの考え方として、「情熱と実行」という言葉をすごく大事にしています。そして、それが幸運を呼ぶかもしれないとも思っていて。絶対に幸運が舞い込むとは思っていなくて、幸運が舞い込む確率が上がるのではないかなという感覚です。もしかすると、上がるのは1%かもしれません。でも1%でも上がるのなら、僕はやりたいなと。そういった感じで、想いをもって、やりつづけるということを、今までやってきたつもりです。

活動内容

さて、そうしてプロのショートショート作家になったわけなんですけれども、みなさんの小説家のイメージでいうと、ほとんど100パーセントが執筆活動のイメージがあるかもしれません。ですが、ぼくの場合はちょっと違っています。

「執筆活動6,7割」「普及活動3,4割」

あくまでイメージではあるのですが、6、7割くらいが執筆活動、そして残りの3、4割くらいが普及活動という感じでやっています。

執筆活動

まず、執筆活動のことをお話ししますと、メインはやはり本の執筆ですね。これまでも、たくさん著書を刊行させてもらってきました。

ちなみに、『ショートショート実験室』という本があり、環境エネルギーを題材にした作品集なんですが、大学時代の専攻が予期せず生きる形になって不思議な感覚もありました。

あとは、今は見られないんですが、『宇宙ショートショート絵巻』という企画を昔NHKさんとやりました。『コズミックフロント』というNHKの宇宙の番組があるのですが、こちらとコラボさせてもらって、ぼくが宇宙のトピックでショートショートを書き、それを神木隆之介さんたちが読んでくださって、しりあがり寿さんたちが絵巻風にしてくださって。そういう企画をやって、文化庁メディア芸術祭で「第21回 エンターテインメント部門 審査委員会推薦作品」に選出していただいたのですが、これも、かつて好きだった宇宙が、こうやってリンクしてくるんだなあというところで、すごくありがたいと同時に、やっぱり不思議な思いになりました。

それから、企業プロモーションもたくさんやらせてもらっています。

最近だと、未来という文脈でやらせてもらうことも多くなっていて、たとえば沢井製薬さんというジェネリック医薬品の会社で、未来のヘルスケアをテーマにして書かせてもらったりとか。

あとはスターバックスさんのチルドカップのプロモーションでお話を書かせてもらったり、松山の有料老人ホームのエデンの園さんで「思い出香」という作品を書かせていただいたり。ほかにも、オーストラリアのゴールドコーストの観光局さんのご依頼で観光地を題材にした作品を書かせてもらったり、愛媛のJR予土線にまつわるショートショート「予土のみじかな物語」を書かせてもらったり。人権擁護団体のお仕事で差別をなくすためのメッセージをこめた作品を書かせてもらったこともありました。

アーティストでいうと、以前、スキマスイッチさんともご一緒させていただきました。スキマスイッチさんの新しいアルバムが出たときに、ぼくが楽曲からのインスパイア・ショートショートを「スキマの花屋」シリーズとして書かせていただき、ライブ会場などで配ってもらうという取り組みでした。

もうひとつ、ぼくはスピッツさんが大好きなんですけど、ベストアルバムのプロモーションの一環で楽曲インスパイヤ作品を書かせてもらったこともあり、幸せな経験でした。

普及活動

次に普及活動のことをお話ししますと、書き方講座が一番の軸です。

ショートショートは、今でこそいろいろな場で取り上げてくださって、環境も10年前とはまったく違うのですが、デビュー前後の当時は完全に下火で、知っている方もかなり少なくなっていて。そんな状況なので、ショートショートの普及活動をしないとダメだと思いました。

ただ、もともとは自分から出ていくのはあまり得意なほうでないので、本当は誰かがやってくれないかなという気持ちはありました。若造が普及活動なんて偉そうだと自分でも思いました。ですが、この大好きなショートショートを広めるためには、誰かがやってくれるのを待つのじゃなく、やっぱり自分でやらないといけないんじゃないかと。悩んで悩んで、覚悟を決めてはじめた活動でした。

書き方講座は2013年から開始して、この10年で延べ2万人以上に開催させていただいてきました。

2017年からは法務省との取り組みで少年院でも開催させてもらっています。活動の詳細は以下からもお読みいただけ、同じ内容の動画はこちらからご覧いただけますので、よければぜひです。

また、海外向けの講座を開催させていただくようになってから、ショートショートは国境を超えるんだ、という発見もありました。そのことについての動画もこちらからご覧いただけますので、ぜひ。

ちなみに関連するトピックとして、2023年に埼玉県鴻巣市の廿樂裕貴先生が、ぼくの書き方講座の研究実践論文を書いてくださって、「第八回 大村はま奨励賞」を受賞されました。おめでたい気持ちと同時に、本当にありがたい限りでした。

その論文はご厚意で、こちらから無料でお読みいただけるようになっていますので、もしご興味あれば読んでみていただけるとうれしいです。

◎そのほか、ショートショートの書き方講座に関する各種情報は以下にありますので、ぜひ覗いてみてください。

◆詳細やご依頼について(公式サイトのページ)

◆動画

・田丸メソッドと講座の概要動画

・お笑い芸人・矢部太郎さんらへの実演動画

・【祝・10周年!!】書き方講座 特別インタビュー

・ショートショートの創作で身につく力について

みずから動いて文学賞を立ち上げる

冒頭でお伝えした、松山市が主催しているショートショート専門の賞「坊っちゃん文学賞」も普及活動の一環で、とても大切にしているものです。

もうひとつ、賞の話でいうと、今はなくなってしまったんですが、昔「ショートショート大賞」という賞をやっていました。これはショートショート作家を発掘して育成するという趣旨の賞で、自分が発起人となり立ち上げたものでした。

立ち上げた経緯としては、書き方講座をつづけるうちに、「自分もショートショート作家になりたいです」というお声をいただくようになって。でも自分の場合は完全に幸運でプロになることができたので、再現性がないんですね。そこがすごく課題だなと思いつづけていました。

その点、かつては、賞というのは誰かが作ってくれるものであり、与えられるものという思い込みがあったんです。でも、本当にそれでいいのか、自分で動いてつくらなければならないんじゃないかと。

一方で、「こんな若造が賞を作るだなんて、あまりに不遜だ」とも思いました。ただ、この大好きなショートショートというものがこのまま廃れていっていいのか、誰かがいつかやってくれることをひたすら待つだけでいいのか、とも思いました。

そして、最終的に自分がやるしかないと腹をくくり、各所に働きかけて、ショートショート大賞を立ち上げました。

ちなみに、文学賞は出版社さんが主催する事が多く、賞を立ち上げるとなったとき、出版社さんにやりませんかと持ち掛けるのが王道だと思うのですが、ぼくはそうはしませんでした。というのが、そうしたところで当時のショートショートの状況なら、なかなか会議を通っていかないなと感じていました。

そこで、ぼくは最初に出版社さんではなく、書店さんにプレゼンに行きました。大手の書店さんの、当時役員だった方とたまたまつながって、資料を作って持って行って、「主催は決まっていないんですが、もし決まったときには一店舗でも協力してもらえませんか」とお願いをさせてもらいました。

背景には、現場の書店員さんにお世話になることが当時すごく増えていて、賞を受賞したから本をお店に置いてくれといきなり言われても簡単じゃないと伺っていたので、みなさんと一緒につくりあげる血の通った賞じゃなとダメだなと考え、まずは書店さんに話を聞いてもらったという次第でした。ただ、そのとき、その方は好意的に受け取ってくださったものの、「おもしろいので個人的には協力したいところですが、社としてはちょっと検討しますね」と、すぐには前に進みませんでした。

なかなか難しそうだなぁと少しへこみはしたのですが、なんとか自分を奮い立たせて、せっかく企画書ができたので他の書店さんにも行ってみようと考えました。そんな中、またありがたいご縁があって、ある別の大手書店さんにプレゼンに行かせてもらえることになって。上層部の方々が応接室に何人もずらっと並んでいるなか、一人で縮こまりながらも、こういう賞を作りたいんですというお話ししました。

すると、ある方から、「ショートショート、おもしろいですね。これからブームが来るかもしれません。でも、ブームが来てから立ち上げるのでもよくありませんか?」と言われました。そのときに、若気の至りもあったと思うんですが、「いや、ムーブメントは来るのを待つものじゃなくて、自分たちで作りにいくものだと思うんです」という話をさせてもらいました。

今となっては恐縮するばかりなのですが、そうしましたところ、その場で一番お立場のある方がニヤニヤされて、ぼくの味方になってくださったような感じで「もう他に質問はないですか。ないですね。じゃあ協力しましょう」と言ってくださって。さらには一店舗どころか、全店舗で協力しますと言っていただいて。ちょっと言葉にできないほど、うれしかったことでした。

そんなこんなで書店さんが協力してくださることが決まった後に、主催の出版社も無事に決まって、てんやわんやの中で準備を進めてスタートして、蓋を開けてみれば第1回で8000通近くご応募をいただきました。これも後々、「どうやってそんなに応募が来たんですか」「何かやったんですか」みたいに聞かれたものですが、特別なことは何もしていないですし、想いだけでやって多くの方が賛同してくださって、本当にありがたかったです。ショートショートの可能性を証明できたのも嬉しかったですし、ここから新しい書き手の方が出てくるというのも、ものすごくうれしかったです。今はもう諸事情でなくなってしまいましたが、そういうことも活動の中でやってきました。

物語を街に連れだす「スキマジャック」

他にも、普及活動の中で、スキマジャックというのもやっています。

どういうことかといいますと、ショートショートは短いので、時間的な隙間、つまりは電車の待ち時間や寝る前のちょっとした隙間の時間をジャックできるんですね。もう一つ、物理的な隙間の空間をジャックできるという特性もあります。このあたりはもともと俳句や短歌や詩などが得意にしているところで、おもしろい事例がたくさんあって、僕もそこにインスパイアを受けている部分もあるんですけど、ショートショートでも同じことができるなと思い、あれこれやってみています。

レシートをジャック

いくつか事例をご紹介しますと、まず、レシートの隙間に作品の全文を印字してレジでお渡しする「レシート小説」という企画を三省堂書店さんと一緒にやりました。

あとは地元・愛媛の明屋書店さんの周年企画として、愛媛新聞の紙面上で「新聞一段小説」という企画もやらせていただきました。新聞一段という細長い広告枠をジャックして、一話完結の作品をいくつも出して、先頭の文字を全部つなげると明屋書店さんのキャッチコピーになっているというもので、愛媛広告賞や新聞広告賞もいただきました。

スタジアムの大型ビジョンをジャック

それから、サッカーの東京ヴェルディさんとの取り組みもあります。スタジアムに大型ビジョンがありますけど、あそこをジャックさせてもらって。試合前にお子さんたちにぼくの講座を受けてもらって、できた作品のうちの1作品をハーフタイムのときに大型ビジョンに流してもらい、ぼくが放送席で朗読させてもらうということをやりました。サッカーを観に来たのにいきなり小説作品が流れてきたらみなさん戸惑うかなと不安もあったのですが、すごく温かく受け入れてくださって、うれしかったです。

クラフトビールのラベルをジャック

最新の取り組みは、松山のDD4Dさんというクラフトビールの会社さんとのコラボ企画です。クラフトビールのラベルをジャックした「ラベル小説」というものなのですが、「甘・酸・苦」の3つのテーマで、DD4Dさんは3種類のクラフトビールを、ぼくは1話完結型のショートショート3作品を執筆し、缶のラベルに掲載していただきました。雑誌「ブレーン」に取り上げていただくなど大きな反響があり、ありがたい限りでした。

「物語を街に連れだす」ということ

これらスキマジャックのコンセプトは「物語を街に連れだす」ということです。「お話っておもしろい」「本を読んでみませんか」「ぜひ書店に行ってほしい」と伝えつづけるのは当然ながらとても重要ですが、それ「だけ」だと、読書をする人が減少している昨今では厳しい部分があると考えています。なので、こちらから積極的に物語を連れだしていかないと、と思って活動をしています。

ショートショートならそれができて、みなさんに少しでも知っていただける機会になるので、今後も力を入れていきたいなと思っています。

◎「スキマジャック」についての紹介動画はこちらからもご覧いただけます。

リレー小説を応用したプロダクト「じゃれ本」を開発

ほかにも、リレー小説を応用した「じゃれ本」というプロダクトも仲間と一緒に開発して、活動をしています。こちらの「じゃれ本」は構造上、普通のリレー小説とは違って話がつながっていかず、あべこべになっていくというものなのですが、遊びという要素でさらにショートショートを書くハードルを下げようという試みです。

少し前には、京極夏彦さん、綿矢りささん、森見登美彦さん、万城目学さん、山本さほさんという豪華メンバーが、このじゃれ本で遊んでくださったらしく、SNSで大反響があったのですが、そんな方たちも遊んでくださるようなプロダクトに育っています。Youtubeのオモコロチャンネルさんも、よく取り上げてくださっていて、ありがたいです。

じゃれ本は公式サイトやオンラインストアもありますので、よければ覗いてみてください。オンラインで無料で遊ぶことができるじゃれ本オンラインもリリースしましたので、こちらもぜひです。

◎じゃれ本の紹介動画はこちらから

ラジオ番組のパーソナリティー

ほかにも、FM愛媛で2021年からラジオ番組「コトバノまほう」のパーソナリティーを務めていて、毎週放送、月一で新作回という形でお送りしています。これまで谷川俊太郎さんや俵万智さん、又吉直樹さんなど、本当にさまざまなジャンルから豪華な方々に来ていただいて、言葉に対して真正面からお話を伺っています。

ちなみに、この番組は『言語表現の名手20人から学ぶ ことばの魔法』というタイトルで書籍化されました。

谷川さんや俵さん、又吉さんなども含めて20人の方のお話を再構成して収録した本になってます。書籍化にあたって僕も過去回を何度も聞き直していたりする中で、本当に素晴らしいお話ばかりだなと改めて思って。

たとえば、谷川俊太郎さんは、文章を書くにあたって音楽性を大事にされているとか。それから、文体には生き様が出る、人間性が出るというお話もあったり。俵さんは「短歌は日記よりも手紙に似ている」というお話などを、又吉さんは言葉の身体性のお話などを。

そのほかの方との回も含めて心からおすすめできる本になりましたので、よければぜひ手に取ってほしいなと思います。

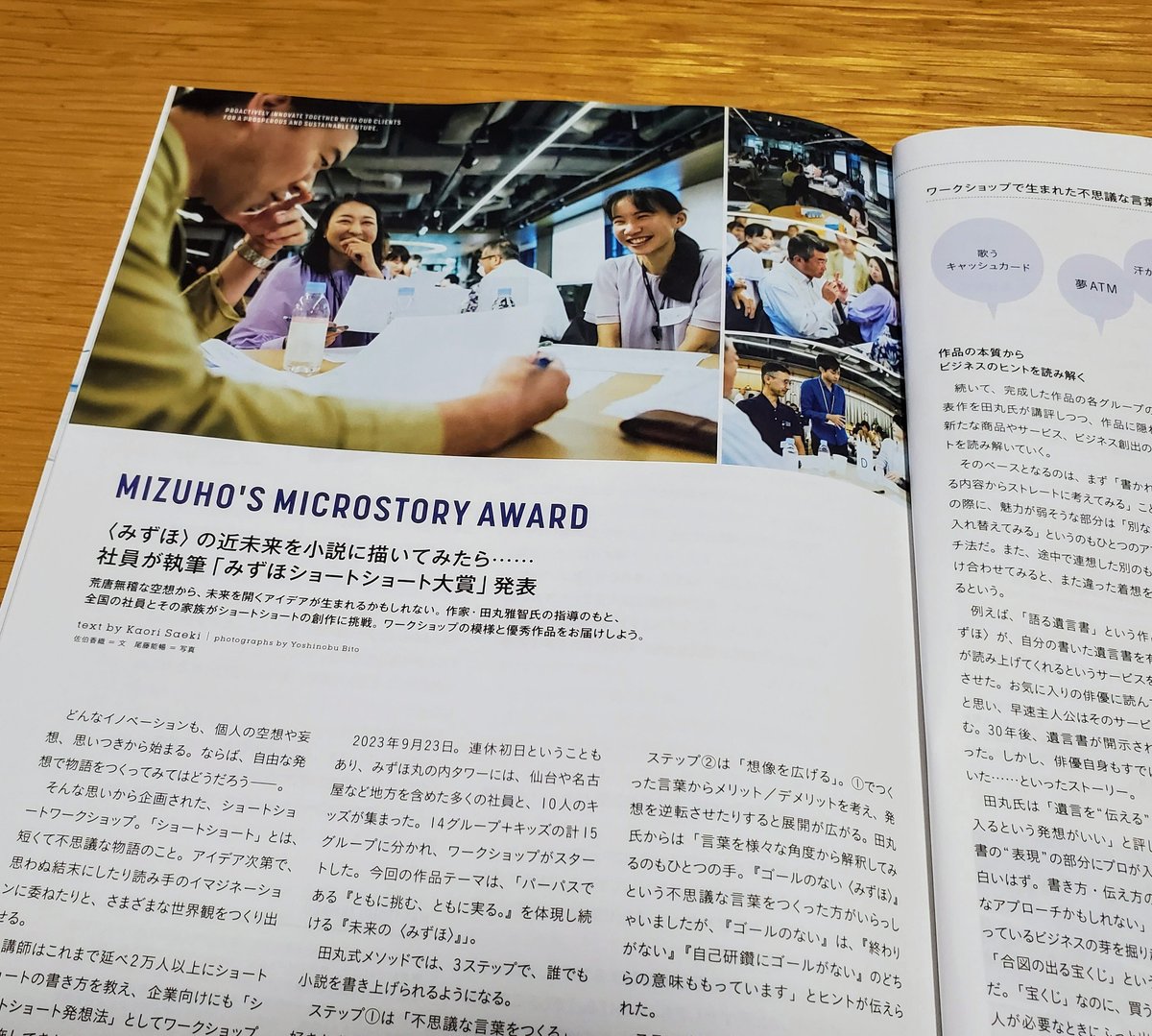

みずほ銀行の頭取も受けた!企業向けワークショップ「ショートショート発想法」

普及活動のような位置づけのものはそういった感じなのですが、ほかにも企業向けの活動もおこなっています。

そのひとつが、「荒唐無稽な物語の中に、未来を切り拓くヒントがある」というコンセプトのもとにおこなっている、新しい商品やサービスを考えるための企業向けワークショップ「ショートショート発想法」です。

ふだんの書き方講座は90分完結でショートショートの書き方をお伝えしているのですが、企業向けにはプラス一時間ぐらい別で時間をとって、「読み解き」というものもおこなっています。どういうことかというと、社員の方々が書いてくださった自社にまつわる作品を一緒に読み解いて、新商品、新サービスのアイデアを考えていくというわけです。

たとえば車の会社だったら、まずは社員さんに車やそれにまつわるショートショートを書いていただく。この時点では完全に荒唐無稽で構いません。そして後半の一時間で、「その荒唐無稽なお話の中から、こんな商品やサービスが考えられるかも」というのをみんなでディスカッションし、新しいものを生みだしていきます。

肝は、社員のみなさんの空想力です。特別な人でなくとも誰でも空想することができて、そしてその中にこそ未来のヒントが眠っているんじゃないかというのが根底にある仮説です。

このワークショップ「ショートショート発想法」は、これまでHONDA様、デンソー様、LION様、ポーラ様、富士通様、サントリー様、農林水産省様など、さまざまな企業や組織で実施させていただいてきました。

また、みずほフィナンシャルグループ様との取り組みでは、2024年の春にグループの全社員 約5万人向け刊行されたForbes JAPANの別冊ブランドブック「みずほフィナンシャルグループ創立150周年記念特別号」の一環で、

・みずほ銀行の加藤頭取

・証券の浜本社長

・信託の梅田社長

・リサーチ&テクノロジーズの吉原社長

の4名(肩書きは実施時)にワークショップを開催させていただきました。

錚々たる方々が一堂に会する場でのワークショップということで、ここ数年で一番緊張しましたが、みなさん快く完全即興で執筆してくださり、「金融メニューの並ぶ居酒屋」「ドリブルするATM」などの作品を完成させてくださいました。終わった瞬間に「楽しかった!」という力強いお言葉までいただけ、ありがたい限りでした。個人的にも、とても貴重な経験となりました。

取り組みの中では、ほかにも、

・社員さん向けワークショップ

・未来のみずほをテーマにした作品「記憶の銀行」の執筆

も担当しています。

こちらのブランドブックは、上記の内容を含めて以下から無料でお読みいただけますので、ぜひぜひ読んでみてください。

【見開き版】

・4社長さんへのワークショップ:P34、36

・田丸作品「記憶の銀行」:P38~39

・社員さん向けワークショップ:P40~41

【片開き版】

・4社長さんへのワークショップ:P66~67、P70~71

・田丸作品「記憶の銀行」:P74~77

・社員さん向けワークショップ:P78~81

このほか、企業の最先端の研究内容を共有してもらい、そこからぼくがお話を書かせてもらうことも多くあります。物語を触媒にして、研究が実現した先の未来の可能性をみんなで探っていくという趣旨です。

ぼくはアイデアや物語の力で世の中の役に立ちたいなと常々思っていますので、実際に未来を作られている企業の最前線のみなさんにも活用していただけるのであれば、こんなに幸せなことはないなと思っています。

◎企業向けの活動に関する情報はこちらから

◆詳細やご依頼について(公式サイトのページ)

◆ワークショップ「ショートショート発想法」についてまとめたビジネス書『ビジネスと空想 ~空想からとんでもないアイデアを生みだす思考法~』の書籍ページ

◆みずほフィナンシャルグループ様との取り組みの動画紹介

◆富士通様との取り組み「ふヘンなみらい」の記事

空想、アイデアの考え方

さて、ここで日頃からみなさんにお伝えしている空想やアイデアにまつわる考え方をいくつかお話ししたいと思います。

大人は頭が固い?

まず、「大人は頭が固い」というのはよく聞くことだと思いますが、ぼくは経験上「それは違う!」と断言できると思っています。

ただ、そうは言っても一見すると頭が固そうに見えるというのはあるかと思い、その点について、比喩表現になるのですが、僕は「常識のヘルメット」を被っているのだと言っています。常識とかルールとか思い込みですね。それはもちろん防御するためのものなので、役に立つこともいっぱいあるのですが、それを外すということからはじめようということで。

常識のヘルメットを外す

では、どうやって外すのか。それは自分の講座においてはメソッドや声かけ、時間制限や場作りになるのですが、ヘルメットを外すと柔らかさは大人も子供も一緒です。その上で、次におもしろい物語を書くために何が大事になるかというと、知識や経験、教養などだと考えています。これらはもう、大人の方が明らかに有利ですよね。

ぼくは子どもが大好きで、どの作品も言うまでもなく尊いものだと心の底から思っていますが、大人だって同じくらい素晴らしいんです。なので、「大人の自分にはそもそも無理」「自分は頭が固い」などと思いこまず、まずはやってみていただきたいです。もっと言うと、年齢に限らず、あなたが生みだす物語こそが尊くて価値があるものなんだということを心の底からお伝えしたくて。あなたもできます、ということを強くお伝えしたいと思います。

日本人は空想ネイティブ

それから、日本人は空想ネイティブなので、みなさん自信を持っていただきたいなとも思っています。漫画とかアニメとかゲームとか、日本人は小さい頃から空想するという事に慣れ親しんでいる方が多いですよね。

でも思春期でまず閉ざしてしまう。それはまあしょうがないですけど、その後も大人になるにつれて出さなくなる。一方で、世界のビジネスの最先端では空想する力がすごく求められている。本当にもったいないことだなと思っています。僕は秘められたあなたの空想力をもっと開放していくことが、世界を変えていく大きなきっかけになるはずだと考えています。ここではないどこかの誰かが変えてくれるのをひたすら待つのではなく、今この瞬間から、自分が変えようとする、あなたが変えようとする。その先に本当に変わっていく可能性が十分にあると。だから、一歩踏み出してみませんかとお伝えしたいです。

体験! ショートショートの書き方講座

というわけで、せっかくなので、ショートショートの書き方講座の体験ということで今から一緒につくってみましょう!会場のみなさんを交えて、簡単なんですが書き方講座の内容をデモンストレーションできればと思ってます。

ステップをご説明しますので、冒頭で作品例としてご紹介した「発電生物」のような不思議なお話をみなさんと即興で考えてみたいと思います。「発電生物」を再掲しておきますね。

「電気ウナギの原理を発展させて、自分で発電できる電気タコが開発された。よく、電源コードがたくさん差し込まれていることをタコ足配線と呼ぶが、この電気タコの場合は本当にタコの足を使った配線で、8本足から電気が取れる。ただし、一度にたくさんの電気を使うと熱くなり、ゆでダコになってしまう」

普段の講座でやっているステップは3つありまして、

ステップ1「不思議な言葉をつくる」

ステップ2「不思議な言葉から想像を広げる」

ステップ3「想像したことを短い物語にまとめる」

です。

それぞれどういうことかというと、ステップ1では、たとえば、「発電に使えるタコ」「ぽかぽかする傘」みたいな不思議な言葉、パッと聞いてありえないなと思うような言葉をみなさんに作ってもらいます。

そのために使っている、2種類のワークシートがあります。(無料ダウンロードもできますので、よかったら印刷してやってみてください!)

まず、たとえば「太陽」とか「タコ」とか「傘」とか、なんでもよいので名詞をどんどん書いていってもらいます。

次に、その中から一つ選んで、その一つから思いつくことを書いてもらいます。たとえば最初に書いた名詞の中から「太陽」という一つを選んだとしたら、そこから「発電に使える」、「ぽかぽかする」みたいに連想ゲーム的に書いていきます。これについては名詞でもOKですし、動詞や形容詞などでもOKです。ここまでを事前のワークとしてやっていただきます。

その上で、出した順番とは逆にして、「思いついた言葉+最初に出した名詞(ただし選んだ一つの言葉以外)」という形で言葉と言葉を組み合わせて不思議な言葉をつくります。たとえば「発電に使えるタコ」とか「ぽかぽかする傘」とかですね。言葉をあべこべに組み合わせて、不思議な言葉を作るという具合です。

ステップ2とステップ3では、もう一枚のワークシートを使います。仮に、ステップ1でつくった「発電に使えるタコ」というもので進めるとして、「それはどんなものですか、説明してください」というところを書いていただきます。たとえば、電気ウナギって実際にいるなあというのを思い出して、電気ウナギみたいなタコがいたらどうだろうと。次に、「それはどんな良いことがあるのか?」ということを考えてみて、家で飼えば電気が取り放題になるかもとか、タコは足が八本あるから、足の先にコンセントの穴があれば合計八個させるんじゃないかとか。あとは悪いことですね。便利だからといって調子に乗って、電子レンジやヒーターに同時に挿すと、タコが熱くなってゆでダコになって死ぬんじゃないか。

そして、ステップ3で想像したことをまとめましょうと。普段の講座ではここをゴールとして進めています。

今日は体験版なので、このステップ2と3はぼくがざっとやらせていただきますね。

ステップ1「不思議な言葉をつくる」

それでは、ここからは会場のみなさんと一緒にやっていければと思います。まず、挙手をしていただいて、どんどん名詞をいただけますか?

【会場から挙がった名詞】

「メガネ」「スーツ」「yogibo」「チョコレート」「ニキビ」

つづいて、今回はこの中から僕が一つの言葉を選んでみることにします。

「チョコレート」にしましょう。では、チョコレートから連想する言葉はなにか思いつきますか?

【会場から挙がった、思いついた言葉】

「溶ける」「うずまき」「甘い」「カロリーが高い」

次に、これらを組み合わせます。

チョコレートから連想した言葉を、チョコレート以外の名詞と組み合わせて、不思議な言葉を作っていただけますか?

【会場から挙がった、不思議な言葉】

「カロリーが高いニキビ」「溶けるスーツ」「うずまきメガネ」

いやあ、素晴らしいです!

ステップ2「不思議な言葉から想像を広げる」

さらにここから少しだけ広げたいんですけど、今日は「溶けるスーツ」というものにしてみましょうか。こんなスーツじゃないかというのを、チョコのイメージを使ってもいいですし、そこから離れても構いませんので、考えてみましょう!

【会場から挙がった切り口】

「汗をかくと溶けていく」「紙でできてる」

いいですねぇ!では、紙でできていて、かつ汗で溶けてしまうものと仮にした時に、良いことって何かありますか?

【会場から挙がった案】

「遊びに行くときにすぐに溶ける」

ふむふむ、遊びに行くときにすぐに溶けて身軽になるみたいなことですかね。おもしろいですねぇ。次に、悪いことって何かありますか?

【会場から挙がった案】

「夏場に着れない」「悪い気持ちや邪な気持ちが芽生えると溶けてしまう」

なるほど!ありがとうございます!

ステップ3「想像したことを物語にまとめる」

今いただいた要素を、ざっとですが簡単にまとめてみましょうか。

新商品のスーツが開発されました。この度とうとう、紙でできたスーツができて、通気性抜群であると。汗をかいたら溶けるんだけど、溶けることで空気が通って、汗も引いていきます。素晴らしいスーツですね、とか言っていたら、夏、全員がクールビズでそのスーツを着たら、あられもない姿になってしまって、今はもう絶対に溶けないスーツの開発が急がれている。

みたいな。そんなスーツはもともとありますよ、なんのこっちゃ、というお話が、あくまで一例ですがひとつできるかもしれません。(笑)

というわけで、書き方講座の体験、いかがでしたでしょうか。言葉をつなぎ合わせるだけで誰でも簡単にできますので、今度はワークシートを使って、ぜひあなたもじっくりやってみてください。

書き方講座で大切にしていること

①自由に楽しんでもらう場づくり

このショートショートの書き方講座で大切にしていることについても、お伝えできればなと思います。

まず、自由に楽しんでもらう場づくりというのをすごく大事にしています。というのも、想像力はすぐ萎縮するんですね。ネガティブな反応、たとえば外部からのおもしろくないよとか、こうした方がいいよとか。すると、次からは「これでいいですか?」と相手の顔色をうかがって、本来は答えなんてないはずのことを人に聞いてしまうようになっていくんですよ。

それから、そのネガティブな反応というのは自分自身の内側からも来る可能性があって、自分にはできないと思いこんでしまった瞬間に一気にしぼんでしまう。そうなったら、ふくらませるのはすごく難しいです。

ですから、とにかく講座の中では、明らかな悪意があるなど余程のことがない限り、全肯定で「いいですねぇ!」とお伝えすることをとても大事にしています。かつ、表面的な肯定ではなく、心からの肯定を大切にしています。

②いかに引き出すことができるか

それから、いかに引き出すことができるか、もっというと、いかに引き出させてもらえるか、という姿勢でいつも臨んでいます。ぼくは、答えは相手の中にあると考えていて。たとえば、「こうしたほうがいいんじゃないか」とか、こちらから言うことはとても簡単なのですが、それによって思考停止を招いてしまう危険性がすごくあると思っていますし、純粋にそういった伝え方があまり好きではないこともあり、講座の中では絶対にやりません。相手の方の中にあるものを引きだせるような質問を、こちらがいかにできるか、を意識しています。

そのとき、たとえすぐにその方から言葉が出てこなくても「待つ」ということも大切にしています。もし手が止まってしまっても、その方がどういう感じで止まっているのか。考えているだけなのか、パニックになって固まっているのか。後者の場合は僕が近くにいることでパニックが増す可能性もありますので、声をかけさせてもらいつつ、「いったん引く」ということも「待つ」に含めて臨んでいる感じです。

結局、ぼくという存在がいなくてもどんどん自分で走っていける自走力を身につけるきっかけに、いかになれるかが重要だと思っています。講座の時間は決して長くはありませんが、その時間でちょっとでも自走していただけるような力をみなさんに持ち帰ってもらえたらなと願っていて。お子さんたちはもちろんですが、企業であろうがどこでやらせてもらおうが同じことを意識しています。

③添削をしない

また、添削しない、ということもすごく意識していることです。もちろん添削も大切で、有力な面もあると思っています。ただ、学校に限らず、大人も含めて、添削なしの衝動だけで完結できる時間があまりに少ないので、結局気持ちがついていかなくなってしまうケースをよく見るように思います。やっていくうちに何のためにしていたんだとか、おもしろくないなとなってしまい、擦り切れていく。

お作法や見せ方、伝え方を学ぶというのはとても大事ですけど、ぼくはそれらと衝動や気持ちは両輪であると思っていて、伝え方だけではダメなのではと。衝動だけでも当然よくないだろうと思っていますし、たとえば読書感想文もそうですが真に素晴らしい作文は当然どちらもあわせ持っているわけなのですが、作文教育の中で添削の視点が入りすぎてしまうとやっぱり答えを求めに行ってしまうとか、見せ方を意識しすぎてしまう危険性がある。

なので、ぼくの講座ではそれと両輪をなす衝動をはぐくむことを第一に、衝動ベースで好きに書いていいですよと。ただ、学校現場で添削をまったくなしにするというのは、なかなか難しい側面もあると承知しています。ですので、そんなときに個人的にオススメさせてもらっているのは、衝動で書く時間と、添削する時間を完全に別にするということです。今の時間は添削しませんから好きに書き散らしていいですよと。ひとつのご参考までに、です。

声かけ

ちなみに、ぼくの講座を紹介いただくときにメソッド自体にフォーカスを当てていただくことも多く、もちろんありがたい限りなのですが、じつはぼくが一番大事にしてるものはメソッドよりも、声かけです。

この部分によって、同じことをしてもまったく結果が違ってくると思っています。実際に、ぼくが伺って講座をやらせてもらったあとに、「前に授業でやったときより楽しくて、すぐに書けました」というようなお声も少なくない数いただきます。

これは自分がすごいんだという話でも、現場はダメだという話でもまったくなく、お伝えしたいのは、どうやらメソッドだけでは限界があり、そこを突破するヒントは声かけにありそうだということです。この声かけをこれから広めていくためには、ポイントなどももっと確立していかないといけないなということを今すごく感じていて、そういう意味で言うと、今日ご紹介した廿樂先生の論文にもヒントがたくさんありそうに感じています。

なぜ、書き方講座をつづけているのか?

それから、この活動をしていると、「どうしてつづけているんですか」「何をモチベーションに」とよく聞いていただくのですが、根本的なところは自分が楽しいから、幸せだからやっていますね。なので、この先もずっと、ライフワークとしてつづけていきます。

その上で、書く体験からはじまる読書もあるんじゃないかなと思っています。そうすると不特定多数の方に書く体験をしていただくことがすごく大事だと思っていて、「自分なんか一生やらないと思ってたんだけど、今日は授業でやらされたからやった」みたいな出会いの場を求めていて。それによって、「あれ? 書くことって意外とおもしろいんじゃないか?」と。自走する可能性がゼロに近かったものが、1パーセントかもしれないですけど、上がるかもしれない。そこを大事にしたいなと思っています。

ショートショートの趣味人口を増やす

あとはショートショートの趣味人口のことがありますね。趣味人口を拡大することで、裾野も広がりトップも引き上がる。ライバルや仲間がどんどん出ないと、そもそも業界として成立しない、と思っています。「パイは奪い合うものではなく、広げ合うもの」というのが、ぼくの考え方としてあり、特に出版が難しい時代なので、とにかく泥臭くみんなでスクラムを組んでやっていかないとな、いきたいなと思っています。

自身の創作のこと

最後に自分自身の創作のことを簡単にお伝えします。

「講座のワークを自分の創作のときにも使っているんですか?」と聞いていただくことが多いのですが、これはノーです。ただ、何がノーかというと、同じワークシートを穴埋めして使っているかという点です。

言葉と言葉を組み合わせて発想しているかという点は、イエスです。もともとぼくのワークシートは、自分が言葉と言葉を組み合わせる、半ば無意識でやっていることを言語化して、誰でもできる形にメソッド化を試みたものなので、もとをたどれば言葉の組み合わせてはしています。

その一例を挙げれば、代表的と言っていただくことの多い「海酒」という作品があるのですが、これはまさに言葉の組み合わせで生まれました。海という題材で書こうと思っていた時に、たまたまラム酒の「酒」という字が入ってきて、バンッとくっついて「海酒」という言葉が生まれてはじまっていったものでした。

他にも発想法はいろいろあって、たとえば、「似たビジュアルのものを組み合わせる」とか、「日常の違和感の架空の理由を考える」とか。後者の例が「大根侍」という作品なのですが、もともと着想の原点としては、昔、新宿を歩いているときに、大根を素手で持っている人がいらっしゃったんです。いえ、全然いいんですけど、なかなかに違和感があって、何で持っていたんだろうということから架空の理由を考えて、もしかして刀だったんじゃないか、と。あの大根で戦い始めたらどうだ、みたいに考えてできあがっていきました。

アイデアは日常に転がっている

そういう意味で言うと、アイデアとはここではないどこかにあるのではなくて、今この瞬間に転がっていたり、日常にいくらでも転がっているということは声を大にして言いたいです。だから、みなさんにもできる、と。

何でもいいんですけど、ペットボトルのラベルを剥がしたら下からまた新しいラベルが出てくるかもしれませんし、ラベルを剝がしたらペットボトルがブルブル震えていて、じつはラベルというのはペットボトルにとってのハラマキだった、みたいな。

これを「空想、妄想だよね」「役に立たないよね」で終わらせるのはすごく簡単なんです。でも、まずは楽しくないですか、と。そして、ただ楽しいだけじゃなくて、企業でもやらせていただいているように、実際に現実世界のいろんなものにつながっていったりもします。

アイデアは降ってくるのを待つのではなく、自分から取りにいく

あとは、アイデアとは降ってくるものとよく言われますが、ぼくはちょっと違う感覚を持っています。もちろんそういう側面もゼロではないですが、アイデアはつくるもの、みずから取りに行くものだという考え方をすごく大事にしています。アイデアが枯渇することにおびえるのではなく、どうすればアイデアをサステナブルに生みだせるんだろうかと考えて、具体的な発想法に落とし込むということをしています。

それから、ショートショートは省略の文学なので、読み手の方の中で100パーセントになるように原液を渡しているような感覚で書いています。言葉のイメージや、情報の優先度をギリギリまで考えながら作品にしています。

最後に

ショートショートは、いろいろな力が身につく!

ということで、いろいろお話ししてきましたが、ショートショートは本当にいろんな力につながるんです。文章を書くとか、言語化する力。

これはほかの小説形態でもできると思うのですが、次にアイデアを考える発想力ですね。そして、考えたアイデアをパズルのようにまとめていく論理的思考力。ほかに表現力も磨けますし、とらわれずに常識を疑っていける力にも直結しています。

個人的にはもちろんこの自由な世界を純粋に楽しんでほしいなという気持ちが第一にあるのですが、その前提の上で、こういった力は年々大事になってきている中、ショートショートをいろんなことに活用していってもらえればいいなと思っています。

本当にショートショートをやると日常の見え方が変わるので、すごくおすすめで、別にプロの作家を目指すということでなくても全然かまわないので、趣味としてでもつづけていってほしいなと思っています。

田丸雅智の目指すところ「空想で世界を彩る」

もうひとつ、ぼくの目指しているところは、一言でいうと「空想で世界を彩る」です。

「ショートショートを文化として定着させる」

もう少し詳細をいうと、まず、「ショートショートを文化として定着させる」ということを、一つの目標として掲げています。

「人類の空想を解き放つ。空想で世界を彩る」

そして、もう一つ。主語が大きくて恐縮ですが、「人類の空想を解き放つ。空想で世界を彩る」ということを常々言っています。

これはどういうことかというと、みなさんの中に眠っているはずの空想する力、水脈のようなものだと思っているのですが、それを、まず解放させてもらって、その解放された先にきっと素敵な景色が待っているはずだと。

空想力がついた世界は彩られるんですね。ありふれたつまらないものだと思いこんでいたものが、とたんに輝きだしていくんです。空想力があふれる世の中になると、ショートショートに親しんでくれる方も増えるでしょうし、映像や漫画など他の分野もさらに盛り上がったり、もっというと、ビジネスの現場でどんどんイノベーションが起こるようにもなって、世界はより明るく健やかで豊かになっていくんじゃないかなと思っています。そういうところにちょっとでも寄与できたら本当に幸せだなと思って、この活動をつづけています。

◎目指すところについての動画紹介はこちらから

最後に、いろんな本も出ていますので、よろしければ手に取っていただきたいですし、Youtubeチャンネルもスタッフの方にやってもらっているのですが、今日お話しできなかったQ&Aなども上げていきますので、よろしければ、このあとの「関連情報」などから見ていただければと思います。

本日はありがとうございました!

【関連情報】

◎各種サイトについて

◆公式サイト「海のかけら」

最新のイベント情報なども掲載。各種のご依頼、お問い合わせもこちらから!

◆オンラインサロン「田丸雅智のオンライン研究室」

日々の活動のことや裏話、それらを通じて得た知見などを書いたりしているオンラインサロンです。入退会自由なので、お気軽に!

◆Youtube公式チャンネル「ショートショート研究室」

オンラインサロン「田丸雅智のオンライン研究室」の公式Youtubeチャンネル。創作Q&Aや発想法のご紹介、散歩しながら空想を広げるショート動画など。

◆400字小説投稿サイト「ショートショートガーデン」

400字以内のショートショートを投稿できるサイト。

ぜひ作品を投稿してみてください!

◎講演動画

◆札幌市中央図書館にて開催した講演会&ショートショートの書き方講座の動画

こちらの記事の内容に近いものが、以下の動画でもアップされています。前半の講演パートでは、作家になるまでのことや、作家活動の全体像など。後半は書き方講座です。

◆ベネッセ・キャリア教育動画「理系の道から創作の道へ ~田丸雅智のこれまでと、これから~」

◎本の情報

◆新刊『白線以外、踏んだらアウト』

「白線以外を踏んだら死ぬ」や「3秒ルール」「給食のパンを机にため込む」など、現実におけるベタなシチュエーションを元ネタにした全10作が収録。

白線の上をゆく「白線の民」のお話や、痛みを蝶にして飛ばせる飛痛師のお話、具現化した締切から作家が逃げるゲームのお話など!

◆絵本『うちゅうえんそく』

福音館書店「こどものとも」の2024年6月号として刊行した絵本です。子供たちが自分で作ったペットボトルロケットで宇宙に遠足に行くお話。無重力で宙返りができる鬼ごっこをしたり、星くずのかげでかくれんぼをしたり。

絵・早川世詩男さん。

◆児童書『やがらす魔道具店と黒い結末』

悩みを抱えた、子どもや大人たち。彼らの前に現れる店主と「魔道具」をめぐる10編。

◆『たった40分で誰でも必ず小説が書ける 超ショートショート講座 増補新装版』

講座の内容をまとめた著書の増補新装版です。

◆『ショートショート とってもふしぎな創作ドリル』

どのお話も途中で切れていて、読者の方がそのつづきを考えるというドリルです。

◆『ショートショートでひらめく文章教室』

文章を書く、物語を作るって、こんなにも楽しい!論理力も身に付く発想法&書き方のメソッド。「言葉と言葉を組み合わせる」発想法のほか、「ビジュアルの類似から考える」「当たり前のことから考える」など、様々な発想法をご紹介。新作ショートショートも多数掲載。

◆その他、田丸雅智の書籍情報の一覧

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?