記事一覧

貨物列車はトラック65台分の力

貨物列車。

1編成で10トンのトラック65台分も運搬可能。

トラックは65人の運転手が必要なところ、列車は1人でもオッケー。

ついでにCO2排出量は11分の1。

ーーー

いままで:「より多くの雇用、より多くの製品を作る」=「社会が満足する」

ただこれは同時に公害と、都市文化や農村環境の破壊につながり、低賃金労働の増加ともなった。あまりに多い製品は家庭内や道路上を過密にしてかえってサービス満足が

2023年に見た映画のベスト10(+1)

今年の私的映画ベスト10‼️

と言っても年間で13本くらいしかみてなかった… ほぼ見た映画10💦

『アイヌの結婚式/チセ・アカラ~われらいえをつくる~』

人間の喜びは競争ではなく相互扶助、共同作業にあるのでは?と改めて感じました。

『アンデス、二人ぼっち』

都市へ人々を集中させ、温暖化を起こし山の気候を変えていく人類の試みとはなんなのか?神であるかのような老夫婦にはもう力がない。神と自

「君たちはどう生きるか」を通して自分の関心を語る大人たち

ついに鈴木敏夫さんが、「君たちはどう生きるか」について語った!

「じゃあ、ちょっとおもしろい話をしますね。僕の家、日曜日にはけっこう色々な人たちが集まるんですが、封切り直後の時には若い人たちが来て『もう一回見なくては』『見直して内容をちゃんと正確に理解したい』と話していた。そこにいた11歳になる僕の孫が『え、なんでもう一回みたいの?』と言い出したんです。彼はその前日に映画を見ていたのですが、内容

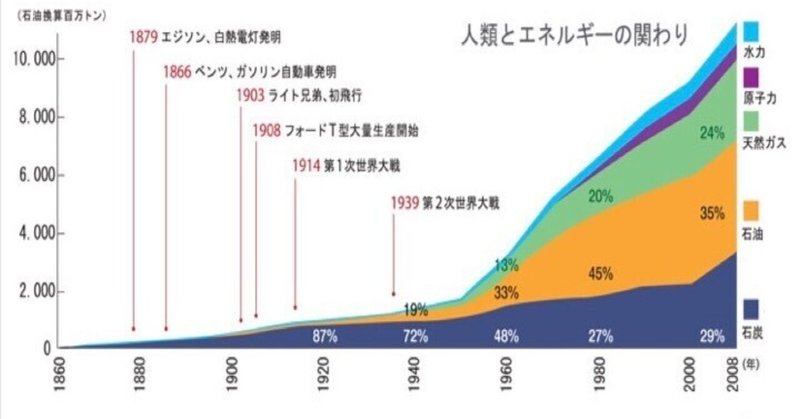

SDGsという第二の大転換(5)人類の成長は化石燃料がもたらした

…より続く

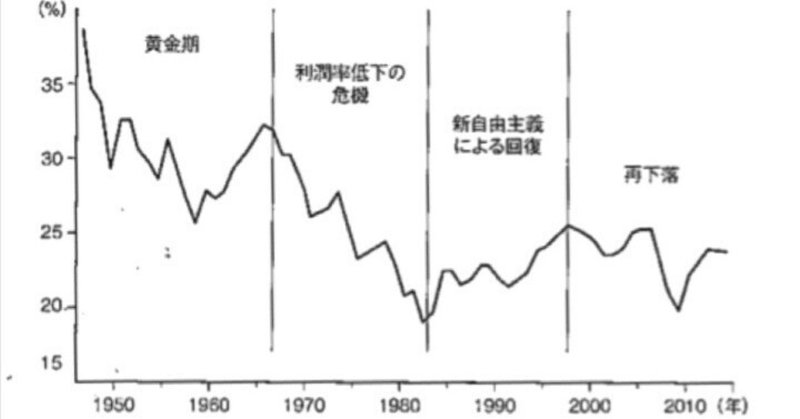

産業資本は人間の労働価値によって生まれたのか?

前回の章では、商業資本と産業資本の誕生まで書きました。産業資本、すなわち、固定資本(工場や機械など)への投資によって剰余価値/利潤を得ようという資本の動きの開始です。しかし、気になる統計があります。産業資本は次の形で表せます。

投資→固定資本(工場や機械・インフラ)と変動資本(原料・労働力・エネルギー)→商品→販売(投資回収と利潤)

SDGsという第二の大転換(4)産業革命

…より続く

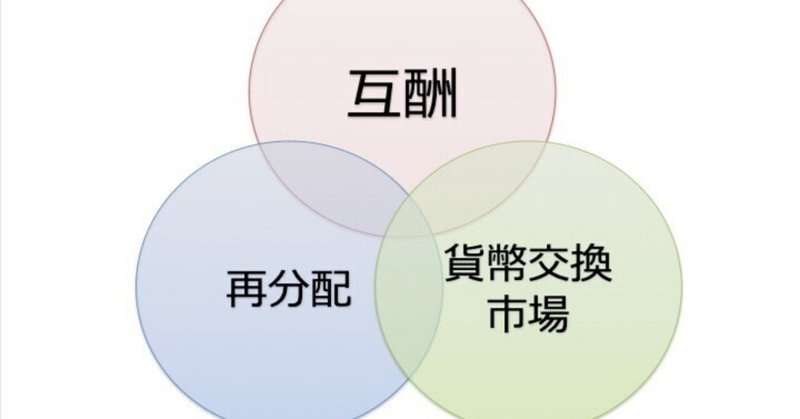

「貨幣」を用いた市場交換では「同等の交換」を繰り返してなぜか儲けられます。

これがとても不思議なことなのです。一回一回の交換は前回触れたように「「同等」であると人間がみなしたものどうしで起きる物やサービスの行き交い」なのです。同等のものとの交換なのに、あるいは数字で表せる貨幣との交換なら「等価」の交換なのです。等価交換を繰り返しているだけなのに、なぜか「買う交換」、そしてそれを「商