SDGsという第二の大転換(7)大量生産の終わり?

…より続く

大量の資源とエネルギーを使った大量生産と、戦後の人口増大による拡大市場とによる高度成長

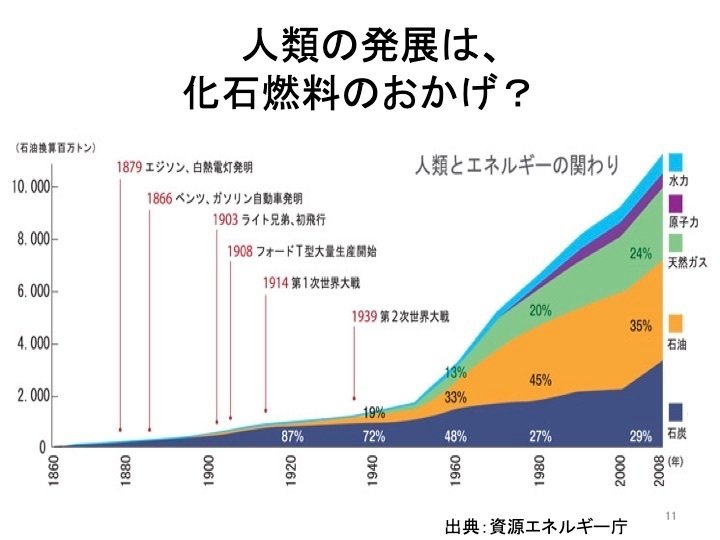

前回の章で、第二次世界大戦後、大量生産と大量消費市場が生まれた結果、急速な経済成長が起きたことを述べました。2度の世界大戦によってできた軍事体制によって、大規模な製造工場群とそれを支えるインフラが整備され始め大量生産の基盤ができます。そして、ベビーブームの到来により、急速な人口増大がおき、それに伴い、消費者市場の拡大が起きたのです。その裏側には、大量の資源とエネルギー燃料の掘削と運搬と使用、が起きました。

人類が消費品として使用する価値、これを使用価値と呼びますと、使用価値がある商品1を作り出すのに、どのくらいの資源や燃料が必要だと思いますか?次の図は、黒っぽい円の「使用価値1」を作るのに必要な資源や燃料の量を灰色の円で示したものです。例えば、1の鉄を得るのに14の資源や燃料が、1のセメントを得るのに10の資源や燃料が、1の石炭を作るのに6の資源や燃料が必要だということが分かります。

なんと効率が悪い!

そんな大量消費市場の時代も1960年代後半に終わりを告げた?

1945年に第二次世界大戦が終結して、アメリカ合衆国を中心に急速に成長してきた先進国諸国も1960年代後半から翳りを生み出します。その主な理由として、ベトナム戦争での戦費の浪費によるアメリカ財政の赤字。そして産油国が連携して石油の値段を釣り上げたオイルショック、などが挙げられています。

同時に次のグラフを見ると諸国経済の「利潤率の低下」がこの時期に見られます。大量に増加する人口に対して、その世帯それぞれに必要な需要として、例えば、洗濯機、冷蔵庫、テレビ、そして自家用車などの電気製品、工業品が各世帯一つづつ、ほぼほぼ行き渡ってきたというところにも原因があるのではないでしょうか。工業品の飽和です。

飽和した消費者市場に対して、競争多寡になってしまうとまず起きるのが値下げ競争でしょう。これが資本の利潤率の低下に行き着いた可能性があります。

しかし、工業品が一定程度行き渡ったら、そこで生産を減らして、買い替え需要だけに対応していけば良かっただけではないでしょうか。修理をしながら、同時に少しずつ、エネルギーや資源を省力化できるような製品に改造していけば良かったのです。残念ながら、株式への出資者はそうは考えませんでした。

株式出資への配当率こそが重要だったからです。資源効率性のアップや、エネルギー効率性のアップや、人間的時間の増大、などの今のSDGsにつながるような価値は、あくまで手段であり、目的は対投資還元率のアップなのです。

そして、、、新自由主義が始まります。

(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?