2020年12月の記事一覧

やっぱ研究者はSNSをやらないといけない:Twitterから学ぶ⑥

久しぶりに「Twitterから学ぶ」シリーズを書いています。研究者には耳の痛い話です。④では、「研究とは何か」という話から、Twitter議論の問題点を明らかにし、⑤では具体的な対応策について検討した。⑥では、研究者は「やっぱ、急いでSNSやらないと!」という結論に達したので、それについて述べる。(小野堅太郎)

noteはちょっと例外ですが、基本、SNSは広告収入によって経営されています。ユ

紅茶文化のインドでも人気なスタバ

インド在住5年半、オフィスから徒歩1分のところにスタバがオープンしてから、私はほぼ週6で通うようになり、インド駐在中の心のオアシスのような存在となりました。紅茶文化が根付いているインドなのにスタバは大人気。

常連客が見た!インドのスタバについてのショートストーリー。

☕️インド人はとにかく甘党。

クリームたっぷり、さらにクリームが隠れるくらいのチョコレートソース...と、甘々なドリンクが大人気。

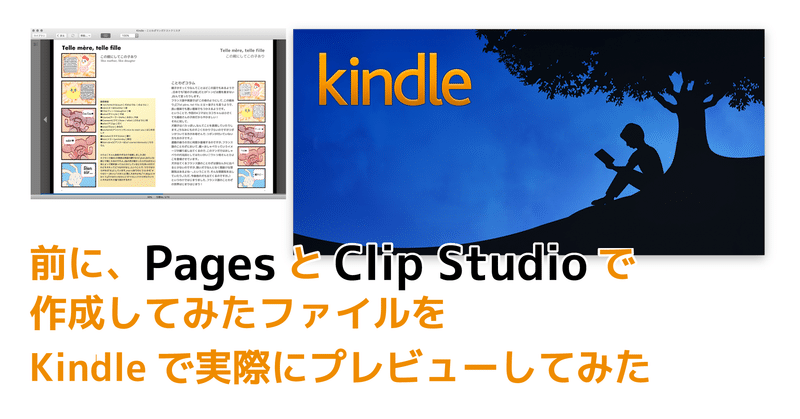

PagesとClip Studioで作成したファイルを実際にKindleでプレビューしてみてクリスタ一択かもしれないと思った話【Kindle電子書籍出版奮闘記5】

たまたま通りすがった、このつぶやき。

まず初めに、タルイさん埋め込んでいるけれど詳しくない上に、解決方法にも至ってません。ゴメンナサイ。

ん?PagesでKindle?

先日、その方向性も検討していたぞ?

一応Clip Studioの方向で考えつつもその後全然進んでいなかったのだけれども、ちょっと気になったので試してみることにした。私自身が、ちょっと完全には決めかねてたという部分もあるのだ

表紙デザイン研究編その2〜エッセイと語学ジャンル Kindle電子書籍出版奮闘記4

今回は、エッセイと語学関係の本の表紙デザイン研究です。私が出すジャンルはこちらが本命となってくるかと思います。

この記事では、電子書籍出版をすべく表紙デザインの研究のため、前回の経済・小説ジャンルの表紙研究に引き続き、丸善・ジュンク堂・文教堂系の電子書籍及び本の通販サイトhonto.jpでの2020年11月23日時点でのランキングのスクリーンショットを参考として、使用しております。

今回もあく

文章の魔力は、いくら時代が移り変わっても変わらない。きっと形を、手段を変えて残り続ける。

平成を生きた者の多くが、活字の衰退を目の当たりにしたことだろう。取次問題や、多くの構造的欠陥も相まって、出版不況は加速し、僕たちの憧れた「紙の宇宙」は一気にシュリンクしていった。そこにとどめを刺すように、アマゾン社が、封鎖することで守ってきた聖域を破壊して、本屋自体を駆逐しはじめた。強大なプラットフォームと、利益率の低いビジネスに耐えるフレームを持つ同社は、本だけではなく、同じように、構造的欠陥

もっとみる【2021年度用】社労士試験にゼロから10か月で合格した方法

知識ゼロから、ほぼ独学で一発で社労士に合格 僕の人生で自慢できることと言ったら、このことしかないかもしれません(もちろん実際に自慢したことはないですが)。すでに行政書士試験には合格していたけれど、社労士とは受験科目がぜんぜん被っていないので、社労士試験のための知識はまったくありませんでした。2010年10月17日に宅建の試験を受けたあと、少し休んでから2011年8月28日の社労士試験に向けて勉強