#書評

【書評】藤えりか「ナパーム弾の少女 五〇年の物語」(講談社)

ベトナム戦争中の1972年、ある写真が撮影されました。「戦争の恐怖」と題された一連の写真ですが、ナパーム弾で服を焼かれ、大火傷を負った少女の写真が突出して有名です。

罪のない子供に犠牲を強いる戦場の現実を伝えたこの写真は、世界に衝撃を与えました。ベトナムでの苦戦に加え、世界的に反戦運動が広がったことで、アメリカはベトナムから撤退することになります。

歴史を変えた写真といえますが、写真の詳

文学からパレスチナ問題を知る④~「ハイファに戻って」

前回はこちら。

パレスチナを代表する作家ガッサーン・カナファーニーを紹介する本連載は、今回が最後です。最終回は、1969年発表の「ハイファに戻って」を取り上げます。

作品を紹介する前に、前提となる知識を説明しておきましょう。

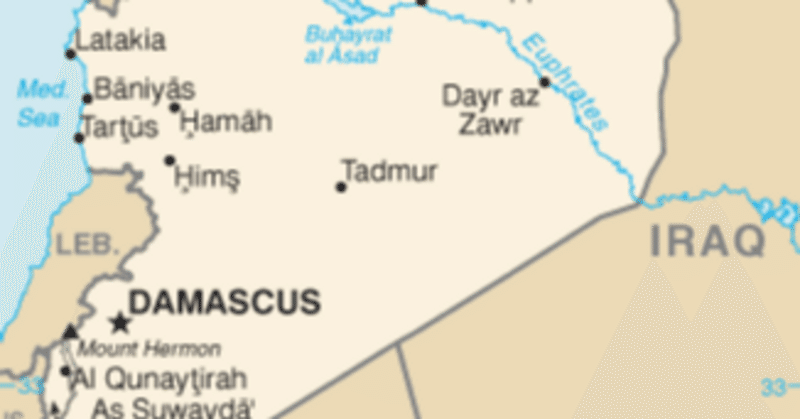

「ハイファに戻って」の背景知識 ハイファは、現在のイスラエル北部、地中海に面する港町です。アラブ人(パレスチナ人)の土地でしたが、1948年にイスラエル領となりました

【書評】菊池秀明「中国の歴史10 ラストエンペラーと近代中国」(講談社学術文庫)

4000年の悠久の歴史を誇る中国。今やアメリカと並ぶ超大国となった中国は、自らの歴史に高いプライドを持っています。

一方、19世紀半ばのアヘン戦争以降の中国近代史は、中国人にとって極めて苦い記憶となっています。列強の侵略を受け、清の滅亡後も動乱が続き、日本との戦争によって大きな被害を受けました。

本書は、日本とのかかわりも深い近代の中国史の概説書です。1940年のアヘン戦争から、1936