デニス・ホッパー監督 『イージー・ライダー』 : 「無意味な死」と キリスト教的含意

映画評:デニス・ホッパー監督『イージー・ライダー』(1969年・アメリカ映画)

子供の頃、この映画の写真を見て以来、長らく「アメリカの暴走族」の話かと思っていた。

その後「ヒッピー」的な若者の話だと聞いた(読んだ)ような気がするが、その際も「ヒッピー」が何かをよくわかっていなかったので、「ドラッグをやっている、アメリカの不良」という印象もあって、やはり「アメリカの暴走族」という悪イメージは、ほとんど修正されなかった。

その後、「ヒッピー」に対する悪イメージはかなりのところ払拭されたのだが、それだけで本作に対する「アメリカの暴走族」という悪イメージが修正されるには至らず、そのせいで、本作を見るのが今になってしまったのだ。

本作を見るに至る具体的な経緯を説明すると、「アメリカン・ニューシネマ」としてではなく、精神病院が舞台となった名作映画ということで、まず『カッコーの巣の上で』(1975年、ミロス・フォアマン監督) を見て、そのレビューを書く際に、初めて「アメリカン・ニューシネマ」なる概念を知り、そこから『タクシードライバー』(1976年、マーティン・スコセッシ監督)、『俺たちに明日はない』(1967年、アーサー・ペン監督)を見た。

すでにこの段階で、本作『イージー・ライダー』が「アメリカン・ニューシネマ」を代表する作品だということを知ってはいたのだが、やはり、幼い頃からの悪イメージのせいで、なかなか触手が動かなかった。

だが、先日、フランスの「ヌーヴェル・ヴァーグ」映画の関連で、ひさしぶり(1年ぶり)に「アメリカン・ニューシネマ」という言葉を目にしたので、「この機会に見ておこう」と、そう思ったのである。

しかし、実際に見てみると、本作は「暴走族」の話ではなかった。

作品の冒頭で「麻薬の密輸」なんてこともするが、主人公の二人は、基本的には極めてナイーブな若者であり、本作は、思っていたのとは全然ちがった、次のような作品だったのであった。

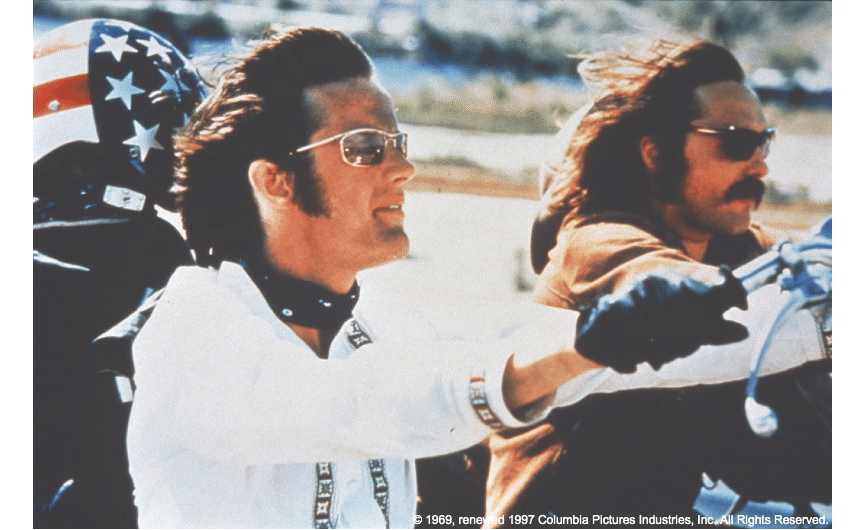

『デニス・ホッパーが監督・脚本・主演、ピーター・フォンダが製作・脚本・主演を務め、アメリカン・ニューシネマを象徴する金字塔的作品として映画史にその名を残す傑作ロードムービー。自由と平和を求めてアメリカ横断の旅に出た2人の青年が、アメリカ南部で偏見・恐怖・憎しみに直面する姿を描く。低予算ながら世界的ヒットを記録し、インディペンデント映画をハリウッドメジャーが配給した最初の成功例として、それまでの映画会社主導による映画製作システムを覆した。』

(「映画.com」本作紹介ページ「解説」より)

「ストーリー」の部分をもう少し詳しく紹介すると、次のようになる。

『メキシコからロサンゼルスへのコカインの密輸で大金を得たワイアット(ニックネームはキャプテン・アメリカ)とビリーは、金をフルカスタムされたハーレーダビッドソンのタンク内に隠し、カリフォルニアからマルディグラ(謝肉祭)の行われるルイジアナ州ニューオーリンズを目指して旅に出る。

カトリック信者の農夫の家でランチをご馳走になったり、ヒッチハイクをしていたヒッピーを拾って彼らのコミューンへ立ち寄ったりと気ままな旅を続ける二人。しかし旅の途中、無許可で祭りのパレードに参加したことを罵られ、留置場に入れられる。そこで二人は若い弁護士ハンセンと出会い、意気投合する。

そして、ハンセンの口利きで釈放された2人は、ハンセンと共にルイジアナ州ニューオーリンズに向けての旅を続ける。しかし「自由」を体現する彼らは行く先々で沿道の排他的な人々の思わぬ拒絶に遭い、ついには殺伐としたアメリカの現実に直面する。』

(Wikipedia「イージー・ライダー」・「あらすじ」より)

最後が『ついには殺伐としたアメリカの現実に直面する。』とあるとおりで、本作は「バイクで旅に出た若者二人組が、人種差別と北部への敵意が色濃く残る南部で、アメリカの負の側面に直面する」ことになる「バッドエンド」のお話である。

つまり、いかにも「アメリカン・ニューシネマ」らしい結末であり、平たく言えば、主人公たちが「たぶん死んだ(殺された)」というような暗示ラストになっているのだ。

これは、「ベトナム戦争」が行き詰まっただけではなく、アメリカの戦争が「正義の戦争」だとは信じられなくなって、嫌戦気分が広がると同時に、若者たちの間で反戦運動が広がった「失望の時代」の気分を反映したのが、本作に始まる「アメリカン・ニューシネマ」だったからである。

ちなみに、私は本作について、ひととおりの「通説的説明」をする気はないので、その点はあらかじめお断りしておく。

ひととおりのことは、本稿にリンクを張っておいた「ウィキペディア」や「映画.com」の当該ページを覗いていただければわかるので、それでご容赦いただきたい。

以下で私は、もっぱら本作に対する、独自の読解だけを語りたいと思う。

○ ○ ○

本作の主人公は、ワイアット(ピーター・フォンダ)とビリー(デニス・ホッパー)の2人である。

二人は、麻薬密輸で得た大金を持って、謝肉祭(カーニバル)が行われる、南部のルイジアナ州ニューオーリンズに向けて、バイクでの旅に出る。

ここで、説明しておかなくてはならない点が2つある。

ひとつは、この当時のアメリカでは、ヒッピー文化が広まって、若者の間ではドラッグは「意識を解放にする(自由にする)もの」として、かなり広まっていたという事実である。

当時のアメリカの法律関係まではよく知らないが、少なくともそれまでは、そうした薬物の濫用はなされていなかったし、社会的に歓迎されてもいなかったというのは間違いない。だが、それが「ベトナム戦争」最中の閉塞的な気分の広まりなどから、芸術家や若者の間で急速に広がっていたのだ。

だから、「ヒッピー」と呼んでも間違いではないだろう主人公の二人も、大麻タバコをやったり、LSDをやったりはするのだけれども、そんな彼らには、薬物使用についての罪悪感はなく、そのため密輸という犯罪についても、悪いことをしているという罪悪感は、さほど無かったようなのだ。

なにしろ、この当時のピッピー、あるいは、多くの若者は、政府の言うことを信用していなかったから、法律も信用していなかったのである。

したがって、二人が麻薬の密輸をしたからといって、極悪の常習犯罪者だと考えては、作品理解を誤ることになる。つまり、彼らにとって麻薬の密輸は、金になる軽犯罪くらいの感覚だったのだろう。要は「戦争に比べたら、ずいぶんマシ」くらいの感覚だったのだ。

ではなぜ、こんなことをくどくどと書くのかと言うと、本作で描かれた主人公の二人は、不良とも呼べないくらいに、けっこうナイーブな若者であり、基本的に「いいやつ」として描かれているからである。そう考えないと、辻褄が合わず、お話が理解できないからだ。

ふたつ目に押さえておくべき点は、二人はロサンゼルスの若者であり、北部の都会の人間だということ。

で、周知のとおり、北部と南部とは、黒人奴隷の解放をめぐって「南北戦争」を戦った(殺し合った)関係にあり、南北戦争は1861年から1865年まで行なわれたもので、一方この映画も舞台は、制作時の1968年当時か、その少し前くらいなので、南北戦争から約100年後と見ていい。

で、この100年というのは、長いとも短いとも言えるが、少なくとも、差別や偏見が消えるには十分に長いとは言えない時間だし、南北戦争は、言うなれば「おじいちゃん、おばあちゃんの時代」の話だから、はるか遠い昔の話でもない、ということだ。

で、主人公のワイアットとビリーは、麻薬の密輸で得た金で、南部のカーニバルを見に行く道すがら、『カトリック信者の農夫の家でランチをご馳走になったり、ヒッチハイクをしていたヒッピーを拾って彼らのコミューンへ立ち寄ったり』し、ひょんなことから若い弁護士ハンセン(ジャック・ニコルソン)と出会って旅を共にするのだが、ハンセンと出会った町からして、ハンセン曰く「町の浄化運動が始まって、長髪のやつは強制的に髪を切られるんだ。あんたらも危ないところだったんだぜ」と知らされる。しかし、その町では、地元の名士の息子であるハンセンの顔で、二人は事なきを得たものの、ハンセンと共に、さらに南部へ進むと、そうした「悪しき保守性」がどんどん露骨になってくるのだ。

三人か田舎町の、手作りパイなんかを出す食堂に入ったところ、先客として、若い女の子グループの他に、保安官と年配の男たちなどもいて、三人が入ってきたのに目をつけると、「カッコいい」などと騒ぐ女の子グループとは真逆に、男たちは口ぐちに「不良だ」「北の野郎だ」「ホモに違いない」「ちょっと痛めつけてやろうか」などと、敵意をむき出しにして、聞こえよがしな悪口を始める。

その陰険な雰囲気にいたたまれなくなった三人は、悔しい気持ちを押さえて店を出るのだが、町の男たちは「州境で痛めつけてやろうぜ」などと相談しているのだった。

で、そんな保守的な南部に入って以来、革ジャンに長髪の、バイクに乗ったヒッピーということで、モーテルにも泊めてもらえなかったので、やむなくその夜も焚き火を囲んでの野宿することにした三人だったが、眠りにつく前、人々の敵意や嫌がらせについてボヤくビリーに対し、ハンセンは次のように語る。

「あいつらがなぜ攻撃的なのか。それは、あんたらが怖いからだよ。あんたらの自由な生き方が怖いんだ。口で自由を語ることは簡単だし、この国はそれがお得意だ。だが、自由に生きるというのは、保守的な慣習に生きる人間には、むしろ怖しいことなんだ。だから、自由を象徴するような、あんたらを怖れ、憎むんだ」

そして、その夜、眠り込んだ三人は、暴漢たちの襲撃をうけ、ワイアットとビリーは軽傷で済んだものの、ハンセンは即死してしまっていた。

ハンセンを埋葬した後、ビリーの提案で、二人はハンセンの遺品である財布の中にあった名刺の、州随一の売春宿に行くことにする。ハンセンの冥福を祈って、ということらしい。

二人は、その売春宿で女を買うも、ワイアットの方にはその気がなくビリーにつきあっただけだったので、若い売春婦に手を出さないでいると、女がそれでは困ると言い出し、結局は四人で、町のカーニバルへ繰り出すことになる。そして翌朝、四人は墓場でLSDをやって、何やら暗示的な幻覚を見るのだった。

その後も二人は、さらにバイクの旅を続けるのだが、後方から来たピックアップバンの男たちは、またもや排他的な偏見に凝り固まった田舎者で、バイクの二人を「からかってやろうぜ」と、ワイアットの後を走っていたビリーのバイクの横に並び、窓からライフルを突きつけてからかうのだが、それに対し、ビリーが中指を立てて応じると、男たちは本当に発砲し、ビリーは負傷してバイクごと転倒する。

慌てて引き返して来たワイアットは、銃弾を受けて負傷したビリーに革ジャンを掛けた後、「なんてことをするんだ」とピックアップバンをバイクで追いかけたところ、ピックアップバンの方もUターンして来て、ワイアットのバイクとすれ違いざまに発砲し、ワイアットのバイクは大破して道端で炎上。ワイアットがどうなったのか、その様子は映されないまま、バイクの燃え上がる俯瞰遠景でこの物語は幕を閉じるのである。

つまり、直接的にワイアットの死は描かれてはいないものの、バイクの破損状況からすると、とうてい無事だとは思えないし、ビリーだって、そのままでは助からないだろうという状況で、なんの救いもないまま本作は終わってしまうのだ。

一一そこで、この物語をどう読むか、である。

○ ○ ○

私は、この物語を、一種の「イエスの物語」だと読んだ。

ワイアットは、イエス・キリストになぞらえられていると見たのである。

では、その根拠は何か?

ひとつは、ワイアットの、風貌および性格造形である。

ワイアット役のピーター・フォンダは、父親譲りの、知的な印象の強い面差しであり、ワイアットは、その外見どおりに物静かで多くを語らない、シャイだが親切な人物として造形されている。つまり、ビリーがややお調子者の三枚目なのに対し、ワイアットは物静かな二枚目(イケメン)なのである。

だが、物静かで多くを語らないというのは、要は何を考えているのかよくわからないということで、とにかく「何かを深く考えている」という印象だけはあるのだ。

で、ある時、ビリーが「大金が手に入って、これで俺たちも安泰だ。カーニバルを見て帰ったら、フロリダで余生を過ごそうぜ」みたいなことをワイアットに言うと、ワイアットはそれに対し「それは無理だ。それではダメなんだ」というようなことを言う。ビリーは訳が分からず「どうしてだよ。どうしてダメなんだ?」と尋ねるのだが、ワイアットは、それ以上の説明をしない、というシーンがある。

結局、このワイアットの言葉の真意は説明されないままなのだが、この後、ハンセンと出会い、彼が殺されたり、その後、二人までが殺されたのを見ると、ワイアットの言葉は、ある種の「予言」のようにも思えるのだ。

では、なぜ「フロリダで快適な余生をおくる」のが、無理でありダメなのかと言えば、それはたぶん、その後の「南部の人たちの偏見と憎悪」に象徴されるような「アメリカの悪」をそのままにして、自分たちだけが幸せになるようなことは出来ないと、そういうことなのではないかと解釈し得るのだ。

私たち観客にとっては、「南部の人たちの偏見と憎悪」というかたちで説明されるけれども、作中のワイアットらのようなヒッピーにとっては、それ以前から「今のアメリカのままで良いわけがない」というような思いはあったはずだし、そうした思いは、ワイアットの言葉よりも後のことになるが、殺される前夜のハンセンにも「この国はおかしくなっちまった」というような言葉があったのである。

つまり、物静かなワイアットの中には「このままで良いわけはない」という気持ちはあったのだが、だからといって自分に何ができるという思い(無力感)もあって、一人でそんなことを思いあぐねていたのではないだろうか。

そして、次に「ワイアット≒イエス説」の証拠としては、

(1)旅人の二人に、親切に食事を出してくれた、カトリック信者の農夫家族(夫は白人、妻はインディオの、子だくさん)の幸福そうな様子が、その素朴な信仰心と共に描かれ、たぶん無神論者であるワイアットも「大地と共に自立して生きる、あなた方の生き方は素晴らしいと思う」と言うとおりで、肯定的に描かれている点。

(2)ハンセンが殺された後に立ち寄った、州一の豪華な売春宿には、宗教画的な壁絵や装飾品が一面に巡らされており、それを見ながら、ワイアットが「もしも神がいないのであれば…」というようなことを独りごちる点。

(3)カーニバルを見た後、売春婦たちと墓地でLSDをやり幻覚を見るシーンで、キリスト教の祈祷文や聖書の言葉を唱える男女の姿やマリア像などの幻覚を見る点。

などがある。

つまり、星条旗がプリントされた革ジャンを着て、ビリーからは「キャプテン・アメリカ」などと呼ばれているワイアットは、たぶん、自覚的な愛国者であり、だからこそ、今のアメリカが、今のままで良いわけがないという気持ちを強く持っている。しかし、自分に具体的に何ができるのかわからず悩んでもいる。

一方、もともとは無神論者か、せいぜいかたちだけのプロテスタントでしかない、リベラルなワイアットは、農夫夫婦のような、保守的だけれど敬虔なカトリックである、素朴な人たちの信仰には、惹かれるものを感じている。

その結果「もしも、神がいないのなら、新たに神を生むしかない」と、そんなようなことを、漠然と考えていたのではないだろうか。

つまり、物語の最後のワイアットの死は、民衆にも裏切られた「イエスの磔刑死」になぞらえられたものであり、死んでキリストに生まれ変わるということの、暗示表現なのではないだろうか。

というのも、この物語では、善人であるワイアットたちは、ハンセンも含めて三人とも、完全に理不尽なかたちで一方的に殺されるだけで、殺した方は罪の報いを受けるわけでもなく、のうのうと生き残ってしまうからだ。

つまり、この理不尽な現実に対し、三人の死を無駄にしない「考え方」があるとすれば、それは彼らの死が、罪無くして殺されたイエスの、磔刑による「贖罪死」のようなものだったと、そう考えれば、一応の帳尻が合うのである。

イエスが、自分を殺そうとしている人たちについて、十字架の上から天上の神に向かい、「父よ、彼らをお許しください。彼らは自分たちが何をしているのか、わからずにいるのです」(ルカによる福音書)と擁護したのと同様、彼らを蔑視し、敵意を向けて害した人々を、それでも憎むのではなく、彼らの愚かさを憐れんで死んだと考え、その憐れな罪人たちの罪を贖うために、彼らはその身代わりとなって死んだと、そう考えても良いのではないだろうか。

もちろん、作中のワイアットは、そこまで考えて、自ら殺されに行ったというわけではない。

けれども、この映画の作り手の側には、多かれ少なかれ、そうしたキリスト教的なビジョンがあって、それがこの映画の端々に投影されたのではないかと、私はそのように推察し、その意味で、ワイアットは、神が不在の世界に現れた、悲しみのイエスとして造形されていたのではないかと思うのである。

で、さらに傍証として深読みすれば、ワイアットとビリーが、ヒッチハイカーをバイクで送って立ち寄った、ヒッピーたちのコミーンでは、宗教劇的なものが演じられたり、食事の際には敬虔な祈りがなされたりするし、何よりも二人がコミーンの女たちと水浴びをするシーンは、一見、キリスト教とは関係なさそうで、実はあれは「洗礼」をあらわしていたのではないだろうか。

私たちは、洗礼というと、額にチョンと水をつけるだけ、みたいなものしか知らないが、イエスの頃は、全身、川に浸かるという洗礼(浸礼)が行われていたし、教派によっては、今もそれを行なっているところもあるからだ。

つまり、本作は、よく「ロードムービー」だと紹介されるが、その「道行き」がどこへと続くものなのかと言えば、それは十字架の立つゴルゴダの丘への道行きだったと、そういうことなのではないか。

イエスは磔刑死し、埋葬され、三日目に復活し、その後、天に昇って、神の右に座すのだ。つまり、神になるのである(キリスト教の神は、三位一体であり、もともと父なる神と子なる神イエスと聖霊とは、同じものなのだ)。

そう言えば、売春婦たちと墓場でLSDをやって幻覚を見るシーンで、幻覚の中の女が唱える一説には「主は三日目に復活し、天に昇って、神の右に座したもう」(ルカによる福音書・マルコによる福音書)という聖書の一説もあった。

これだけ出そろえば、ワイアットの旅に、イエスの道行きが重ねられていたと見ても、あながち間違いではないのではないだろうか。

あと、ワイアットとビリーという名前は、ワイアット役のピーター・フォンダの父であるヘンリー・フォンダが、西部の伝説的ヒーローであるガンマン、ワイアット・アープ役を『荒野の決闘』(1946年・ジョン・フォード監督)で演じたところから採られたもので、それに合わせて、相方の方も、伝説的なガンマンであるビリー・ザ・キッドから取られたそうだ。したがって、彼らの乗るバイクも、西部のガンマンたちの乗る馬になぞらえられた「鉄の馬」という含みがあったようなのだ(それを暗示する、バイクのパンクと馬への蹄鉄打ちのシーンもあった)が、イエスがゴルゴダの十字架へと続くことになるエルサレムへ入城した際、ロバに乗って行ったというのも、そこに重ねることができるかもしれない。

以上の考察は、作り手がそれを意図して作ったというような話ではなく、漠然とそんなイメージも重ねていたのではないか、という推察にすぎない。

実際、本作は、低予算作品であり、従来のような、綿密なシナリオやコンテで沿って作るというような作り方ではなく、大筋に沿った撮影旅行をしながら、旅先でのエピソードを交えつつ、物語を作り上げていくという、きわめて実験的な新しい手法で撮られた作品なので、当初は予定していなかったものが、作品の中に入り込み、そこが思いのほか膨らんだというようなこともあり得よう。

そうした意味で、本作にたびたび登場する、キリスト教がらみの描写のあれこれは、単に表面的な意匠に止まるのではなく、結果として、作品の本質的な部分での意味づけにもなっていたのではないかと、そのように推察し得るのである。

(2024年7月7日)

○ ○ ○

● ● ●

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○