記事一覧

仕事第一主義になっている社会

世界的に見ても、日本人は働きすぎとよく言われている。長時間労働からの過労死問題も深刻であり、近年では「Karoushi」と世界的に取り上げられているほどである。

例にもれず私も長時間労働に悩まされた一人である。数カ月前に過労からの精神疾患と診断され、1か月休職をしていた。働きはじめて10年近くであるが、こんなにまとまって仕事をしなかったことが無く、この1か月は私にとって思考も身体も変わるきっかけを

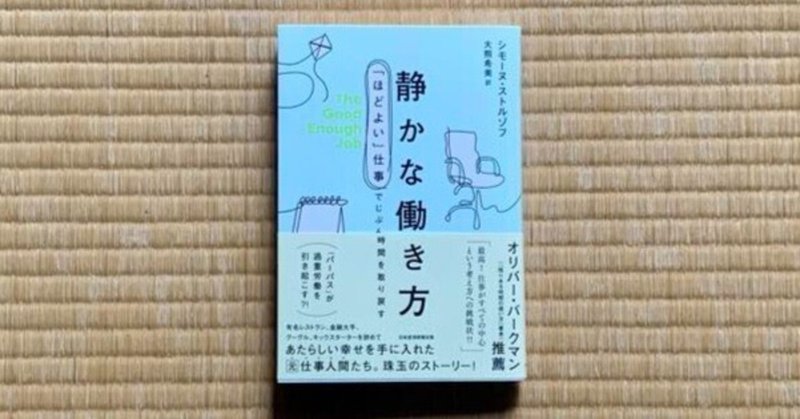

静かな働き方 「ほどよい」仕事でじぶん時間を取り戻す 【読書録】

仕事の過労から休職中の時に見つけた本書。

『「ほどよい」仕事でじぶん時間を取り戻す』という副題に惹かれ、すぐに手に取った。

休職中は仕事との向き合い方、付き合い方を悩み続けていたため、自分にとってのヒントを探したく読んだところ、もやもやしたものを少し晴らすことができた。

静かな働き方 「ほどよい」時間でじぶん時間を取り戻す

/シモーヌ・ストルゾフ 著 大熊希美 訳

本書は9章にわたって展開さ

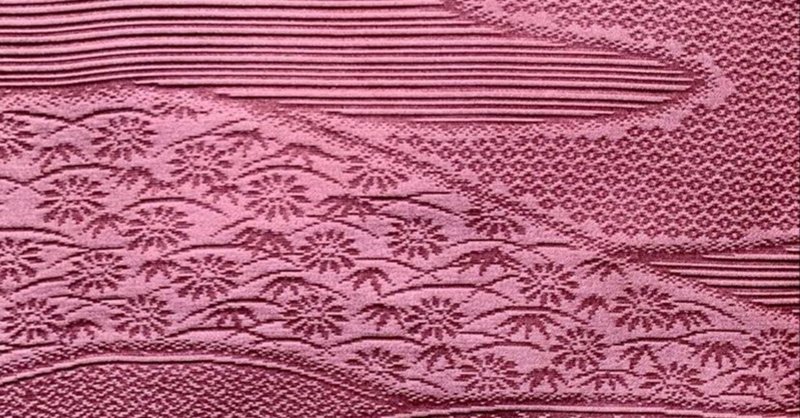

お茶会参加後はお礼の手紙を

手紙を書くことが仰々しく感じるほど、書く機会が少なくなってしまっています。

小学生の時は、ともだちと手紙のやり取りをすることが大好きだったのに。

お茶の世界では、手紙を書くことが重んじられています。

お茶会への案内、茶会に参加したお礼、依頼やお詫びなど、いろいろな場面で手紙を書きます。

正直、慣れないうちは、手紙のフォーマット、季節の言葉を検索して、ほとんど真似して書くだけで精一杯でした。

何