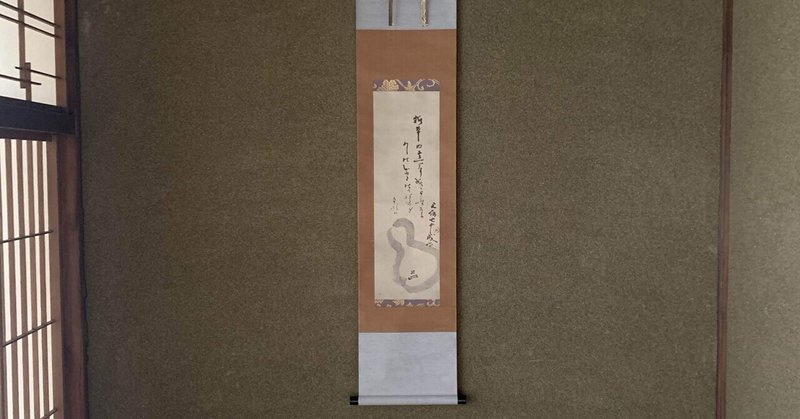

はじめての掛軸

床のある町家に引越し半年が過ぎ、

ようやく床に掛軸をお迎えすることができました。

ネットや小道具屋を物色していたのですが、用途や予算に合うものを探すのは思いの外難しく、時間をかけて気になるものを見つけました。

お気に入りの掛軸は、宗旦筆 瓢箪画賛です。

『瓢箪の達磨に成るもどふりなり 芦の葉に乗る程の身なれば』

瓢箪を達磨に見立てています。達磨というのは、禅宗の祖である中国の達磨大師です。

達磨大師には、一片の芦葉に乗ってインドから中国に渡ったという伝説があります。インドから中国にやってきた達磨が梁の武帝と会見したものの、禅の宗旨が理解されず、機縁の合わないことを知り、一茎の芦葉に乗って揚子江を渡り、魏に入ったという説話。

「瓢箪に、芦の葉に乗ってインドから中国へ渡るほどのことができる度量があるのであれば、達磨になるのも道理といえる。」

このような解釈でしょうか。

宗旦は千利休の孫で、表千家の3代目にあたる。

清貧に甘んじて利休のわび茶の継承につとめます。

幼い頃から、大徳寺三玄院の春屋宗園のもとで漢詩を学んでいた宗旦は、和尚たちと祖師の故事や経典の話を楽しんだそう。

一筆で描いた瓢箪に、賛を加えた宗旦の自画賛。

私はこの瓢箪のフォルム、墨の加減に惹かれました。

賛は読めなかったのですが、意味を知ると達磨や宗旦に思いを馳せることができ、茶の魅力を新鮮な気持ちで迎える機会になっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?