『少女革命ウテナ』 と 幾原邦彦 : 無垢な理想主義と リアルな快楽主義の 軋みと痛み

作品評:幾原邦彦監督『少女革命ウテナ』

やっと、『少女革命ウテナ』(全39話)を視ることができた。1997年の作品だから、25年前の作品を、今頃になって、ようやくである。

幾原邦彦は、私の2つ年下で、子供の頃からテレビアニメを視ていたようだから、ほぼ似たような作品を視ているはずだ。

事実、影響を受けたアニメ作家として、「出崎統」と「押井守」の名を挙げているというのだから、出崎統ファンとしては嬉しいし、今回『少女革命ウテナ』を視ても、その影響ははっきりと見て取れる。

例えば、美術監督に「小林七郎」を起用しているということを差し引いても、「学園生活」の描き方は、出崎の『エースをねらえ!』の影響が否定できない。

また、ギャク回のエピソードのひとつ、暴れ牛に襲われそうになった妹・七海の前に、ボクサー姿で颯爽と登場した桐生冬芽が、アッパーカット一発で牛を倒すシーンは、明らかに『あしたのジョー』のパロディであった。

さらに、街から眺めた海の輝きだとか、入射光の入れ方などにも、出崎の影響は明らかで、Wikipediaに記されていた、

『アニメーション監督としては、「セル画の枚数・作画の力に頼らずに面白い物を作る」ことをポリシーとしている。』

というのは、出崎統を介して流れ込んだ「虫プロ」系アニメーターの発想であり、幾原邦彦が「東映動画(現・東映アニメーション)」出身というのは、幾原が入社した頃にはすでに、「東映動画」も「動かさないアニメ」が主流になっていたことの証しであって、なかなか皮肉な事実だと言えるだろう。

しかし、そんな幾原邦彦との出会いが今になってしまったのは、幾原が1986年に「東映動画」に入社し、1992年 『美少女戦士セーラームーン』シリーズのシリーズディレクターとして活躍を始める頃とは、私がいったんは、テレビアニメから遠ざかっていた時期だからである。

私は、高校生の頃は「アニメーターかマンガ家になりたい」と考えていた。そのために、それまではマンガ本しか読まなかったのに、活字本を読むようになったのだが、結局は、そっちにシフトしてしまい、社会人になってからは「テレビアニメ」を視なくなった。

高校卒業を翌年にひかえた年に、当時の主流だったロボットアニメの作画監督として活躍していた中村一夫が設立した「中村プロダクション」の募集に応じて、大阪から「絵」を送った。だが、そこで弾かれて、あっさりアニメーターへの道を挫折したのである。実際、その当時も「今の画力ではアニメーターは無理ではないか」という自覚があって、それを決定的に追認されたのだ。

また、マンガの方は「オリジナリティのあるお話が浮かばない(ストーリー漫画が描けない)」という決定的な弱点を自覚しており、だからこそ『マンガ家入門』的な本の薦めにしたがって「活字本」を読むようになっていたのだから、こちらも当面は無理という自覚があった。

それでも、マンガが描けないなら、せめて文章でということで、「マンガ部」の部誌用に文章を書き、それには「批評的な文章なら書ける」という手応えがあって、結果としては、文章書きの方にシフトすることになったわけである。

ただ「いずれにしろ、もっと読まなければ、話にならない」ということで、おのずと「活字の読書」中心へとシフトしていったのだ。

1982年秋に就職し、自由になる時間が減ったことと、同年に登場して一大ブームを巻き起こした『超時空要塞マクロス』によって、私はテレビアニメに見切りをつけた(当時は、録画は一般的なものではなかった)。

平たく言えば、「アイドルの女の子の尻を追い回しているような、こんな軟弱な主人公は見るに堪えない」と思ったのである。「時代は変わった」と。

そして、私が、アニメに復帰するのは、1995年から翌年にかけてテレビ放映された『新世紀エヴァンゲリオン』の放映が終わってからで、この作品を友人から強く薦められ、全話収録のビデオテープを貸し与えられたことがきっかけであった。

つまり、私にはテレビアニメに関しては10年以上のブランクがあって、幾原邦彦が「東映動画」で活躍し始めた頃には、ほぼテレビアニメを視ておらず、しかし、アニメ雑誌だけは立ち読みでチェックしていたため、1997年の『少女革命ウテナ』も「ちょっと変わったアニメが出てきたな」程度の関心は持っていた。

けれども、アニメであれ、ドラマであれ、読書の妨げになる「シリーズ物は視ない」と決めていたから、幾原作品との出会いは、『輪るピングドラム』の劇場版二部作が公開された、今年(2022年)になってしまった。

劇場用アニメは、たまに観てはいたものの、公開当時の『少女革命ウテナ』劇場版には、さほど興味はなかった。だが、『輪るピングドラム』の方は、『少女革命ウテナ』同様、テレビシリーズこそ視てはいなかったものの、カラオケの方で、その映像と世界観のユニークさ、そして「やくしまるえつこ」の歌の素晴らしさに、強く惹かれていたのである。

『輪るピングドラム』の劇場版二部作を観たのは、テレビシリーズが「総集編」としてフォローされていたのも大きい。

しかし、この劇場版二部作を観て感じたのは、幾原邦彦監督というのは「単にビジュアルセンスの良い、オシャレな作品を作る人」ではない、という(幾原ファンにとっては自明な)点である。

驚いたのは、二部作の前編では「ギャグ的な側面」が強調されていて、「こんなに明るく楽しい作品を作る人だったのか」と、かなり意外だったのだが、後編になると、それが一転して「重たすぎるほどに重たいテーマ」を扱っていて、その「統合失調的な落差」に、さらに驚かされてのである。

で、このことによって、私の幾原邦彦に対する興味は、決定的なものになった。

「こいつは何者なのだ?」と、その「謎」に、強く惹かれたのである。

そして、その「謎」を解くためには、是非とも最初のオリジナル作品である、テレビアニメ『少女革命ウテナ』を視ないわけにはいかないと、さっそく中古DVD(『少女革命ウテナ』DVD-Box)を購入したのだが、なにしろ「全39話」なので、これを視るためには、読書と文章書きをいったんは休止しなければならない。そのため、なかなか思い切れなかったのだが、今回は、4回目のコロナワクチン接種とその後の微熱で、2日間ほど本調子ではなかったから「この機会に一気に鑑賞しよう」と考えたのである。

さて、殊に近年の私は、レビューを書く場合にも、その作品を語る主体としての「私の立ち位置」について、前説的に語ることが多くなった。

作品自体に興味を持って、私の文章を読もうとする人には、邪魔なだけ(ウザいだけ)だろうとわかってはいるのだが、私としては、単に「こう感じた」と書くのではなく、「こういう私だからこそ、こう感じたのだ」という「根拠提示」がしたいと、そういう意識が強く働くようになった。

まして、アニメの場合は、幼い頃からの付き合いなので、そのあたりの「歴史や経験」を抜きにして、知ったかぶりでどうこう言うような批評文など、信頼に値しないという意識が、私にはある。

「おまえは、それを言えるほどのものなのか」とか「おまえは、知ったかぶりがしたいだけだろう」とか「おまえは、仕事の一環として褒めてるだけの、提灯持ちだろうが」とか、そのように感じさせられるものが多いからこそ、私は「自分の立ち位置」を、ハッキリと読者に示した上で、レビューを書きたかったのである。

さらにそれに加えて、私の批評文は「作品批評のための批評文」であると同時に「自分を語るための文学」であるという意識がある。

「自家宣伝をしたい」という意味ではなく、「他人の作品を語ることで、結果として、自分を語ることになるような批評文」でありたいという、「文学」ファンとして生じた「書き手意識」があるので、商業的に効率的なレビューではなく、文学的に「余剰」を含むものにこそ、真の面白さもある、と考えるようになっていたのだ。

どのみち「ファスト教養」などといったものが求められるような今のご時世においては、私が好きな「文学(的非効率)性」などウケるわけもないのだから、それならそれで、好きにやらせてもらおうと考えた結果が、こうした形式になったということである。

だが、今回、テレビシリーズ『少女革命ウテナ』を視て思ったのは、こうした「一見無意味に思える、余剰部分」の重要性である。その象徴が、あの「ギャク回」だ。

あれが無かったとしても、『少女革命ウテナ』は歴史的傑作と評価されるようになっていただろうと思う。しかし、あの「ギャグ回」の存在しない『少女革命ウテナ』は、たぶん「整いすぎていて、面白くなかった」だろうと、私は思うのだ。

まして、幾原邦彦という人を考える場合、「あれが、なぜ必要だったのか」ということを考えずして、彼を理解することなど不可能だと思うし、人間とは「矛盾」した部分にこそ、その「本質」が現れると、私は考えるのである。

○ ○ ○

さて、『少女革命ウテナ』である。一一と言うか、私の場合は、いつでも「作品論」ではなく「作家論」になってしまうので、問題は、幾原邦彦という人である。

私は、作品に表れた、「人間」にこそ興味があるのだ。

で、作品をひととおり鑑賞し、DVD-Boxに付録していたパンプレットに収録されていた、インタビューなどをひととおり読んで思ったのは、幾原邦彦という人は、非常に「真面目な人」であるということだ。

これは、『少女革命ウテナ』のための制作会社である「ビーパパス」の中心メンバーの一人であるマンガ家の「さいとうちほ」も言っていることだが、間違いはない。

幾原邦彦の「こだわり」や「情熱」は、すべてこの「真面目さ」に発したものだと考えていい。

では、その「真面目さ」とは、どのような「真面目さ」なのか。一一そこが問題である。

「真面目」と言えば、一般には「勤勉さ」や「原理原則に忠実」といったことを連想するが、幾原邦彦の場合は、それもあるけれど、そこではない。彼の「真面目さ」とは、「自分の中の矛盾と向き合い続ける」真面目さ、である。

言い換えれば、「人間とは、そもそも矛盾したものだよ」とか「矛盾の無い人間なんて存在しない」とかいった「理由」で、その矛盾を「片付けて(合理化して)しまわない」あるいは「片付けて(合理化して)しまえない」、そんな真面目さなのだ。

自分の中に存在する「矛盾」の「気持ち悪さ」から、決して目を逸らさない、無かったことにはできない「真面目さ」。

むしろ、その「気持ち悪さ」や「不愉快さ」を抱き続け、それを凝視し続ける「執念」や「情念」において、幾原邦彦の作品は「非凡の力」を持つのである。

では、『少女革命ウテナ』における「矛盾」とは何だろうか?

それは無論、「天上ウテナ」的な「無垢な(気高い)理想主義」と、「姫宮アンシー」(あるいは、鳳暁生)的な「リアルな快楽主義」の併存という「矛盾」。その「矛盾」における「軋みと痛み」こそが、幾原邦彦という作家を駆動する「情念」なのである。

しかし、この物語の「解読」には入る前に、ひとつだけ断っておくべきだろう。

というのも、本稿を読むのは、必ずしも『少女革命ウテナ』という作品を鑑賞済みの者ばかりではないだろうし、鑑賞済みの者でさえ、この作品の描く「特殊な世界」の性格については、必ずしも言語化して理解できているわけではないからで、以下の「解読」を読んでいただくためには、その「特殊性」について、簡単にでも説明しておいた方が良いと思われるのだ。

本作『少女革命ウテナ』に描かれた「世界」とは、もちろん「この現実世界」の延長に存在する世界ではない。そこには「独自の法則性(論理性)」が働いており、それは「そういうもの」として理解するしかない。

例えば「どうして、登場人物の胸から、剣が出てくるのか?」と「問う」としても、この「どうして」は、私たちの「この世界のロジック」においての「問い」であってはならない。

つまり「ある精神状態が、剣の形で物質化する、特殊環境である」とか「作中世界は、じつは擬似現実だ」とかいった「解答」を求める「問い(方)」は、ここでは、見当違いなのだ。

そうではなく、この「作中世界」では「ある条件が整えば、人の胸から剣が取り出せる」のであり、問うべきは「その条件とは何か、剣が象徴するのは何か?」といった方向での問いでなければならない。

もうひとつ例を挙げて説明しよう。「なぜ、決闘広場の上には、城が逆さまになって存在しているのか?」という問いについても、「反物質エネルギーが」云々といった説明は見当違いであって、問うべきは「城は、なぜ、虚空に、逆さになって、存在しているのか? この奇妙な城は、何を意味しているのか?」というものでなくてはならない。

この「作中世界」は、「独自の合理性も持った、物理的異世界」と言うよりも、「独自の法則で駆動する、意味の形象世界(象徴世界)」とでも呼ぶべきものである。

だから、この「作中世界」には、描かれていない部分は存在しないし、世界全体に「一定した時間」が流れているわけでもない。

物語に描かれた、時間と場所だけが存在して、必要とあれば、それを意味づけるための時間と空間が、適宜産み出され、拡張されていく。そんな、言うなれば「夢」のごとき世界、なのである。

したがって、「物理的合理性」を持たないこの作中世界には、「時間的合理性」も「空間的合理性」も存在しない。ただし「心理的な合理性」は存在しているから、それを「解読」しなければならない。

しかしまた、その「心理的合理性」は、幾原邦彦監督を代表とする「作り手=創造主」の「心理的合理性」であると同時に、彼らによって生み出された「作中人物たち」の「心理的合理性」でもあり、それが二重化されているから、必ずしも「作り手=創造主」の予定したとおりに展開する「合理性」であるとは限らない。

「夢」が、その夢を見ている者の思いどおりにはならず、まるで夢の中の登場人物が、独自に判断して自律的に生きているかのごとく行動する、というのと似たような事情だ、とでも言えようか。

そんなわけで、この作品世界における「意味」は、「象徴的」なものではあるけれども、しかし、誰か「特定の者の意図」そのものではない、と考えるべきだろう。

必ずしも、「作り手=創造主」の意図どおりには動かない「自動する象徴世界」なのだと承認した上で、私たちは、その世界の「主体的な意味」の理解に努めなければならないのである。

○ ○ ○

当初、主人公である「天上ウテナ」は、前述の両面(「無垢な理想主義」と「リアルな快楽主義」)を併せ持つ「矛盾を抱えた人間」と設定されていたようだ。しかし、それではどうも、うまく世界が広がらない、と検討を重ねるうちに、この「矛盾」を二人の人物に分けて形象化することで、物語が動き出すのではないかというアイデアが浮かんだ。そこで生まれたのが、「姫宮アンシー」というキャラクターである。

「天上ウテナ」は、「無垢な理想主義」と言うよりも、「子供の無垢さ」を象徴したキャラクターであり、そんな彼女が、「隠された大人の現実(そして、その愛欲性)」を象徴するキャラクターたる「姫宮アンシー」と出会い、子供らしい「友情」を感じるようになる。

その舞台となるのは、子供が大人へと変わっていく時期としての「思春期」を象徴する「学園」だ。しかも、ご丁寧なことに「中高一貫校」として、「子供と大人の境界性」が強調されている。

ウテナは当初、「薔薇の花嫁」という意味不明な「役割」を引き受けて、「ジュエリスト」たちの「道具」になっている(としか思えない)アンシーに同情して、なんとか彼女を「自由」にしてやろうと奮闘する。

だが、当のアンシー自身は、自分が「運命に翻弄される、客体的な存在」でしかないことに疑問を感じてはいない様子で、どうにも捉えどころのない、「何を考えているのか、よくわからない」キャラクターとして造形され、そのことについては、ウテナもよくわからないままに、彼女との友情を深めていく。

ウテナは、幼い頃に、事故で両親を一度に失い、いったんは生きる希望を失った少女だった。しかし、そこに「白馬の王子様」が現れて、彼女を励まし、「また会えるだろうか」と問う彼女に「薔薇の刻印」の指輪を与えて「それが、再会に導いてくれるだろう」と言って去っていく。

で、幼いウテナは「王子様に憧れるあまり、自分も王子様になろう」と決意して、学校では、決められたセーラー服ではなく「学ラン」を着る、性格的にもボーイッシュな、いささか能天気な少女へと成長した。

そして、そんな彼女だからこそ、「薔薇の花嫁」としての運命に翻弄されるアンシーを見て、「僕が助けないと!」と思ったのは、当然の成り行きだ。

ウテナは「魔物に囚われた姫君」を助ける「白馬の騎士」として、「白馬の王子様」でなければならなかった。単に「お姫様の前に現れる、運命のイケメン」というだけであってはならず、自分の場合がそうであったように「危機から救ってくれる」存在でなければならなかったのである。

したがって、ウテナの「王子様」ぶりは、男の子の側から見た「王子様」ぶりであったと言えよう。

ウテナが「王子様」に憧れたきっかけは、自分を救ってくれた「王子様」であり、彼に再会したいという「女の子としての願望」があってのことではあれ、「自分を救ってくれた王子様」に憧れて「王子様になりたい」と思ったからには、少なくとも彼女は、「自分の王子様」と再会するまでは、「女の子」ではなく「王子様=男の子」でなければならなかったのである。「お姫様を救う王子様」でなければならなかったのだ。

つまり、ウテナの中には、アンシーと出会う前から、一種の「矛盾」が孕まれていた。

それは「女の子であるけれども、男の子でありたい」という部分であり、「王子様を、異性として求める部分」と「王子様になりたい=男の子になりたい」の併存という「矛盾」である。

しかし、ウテナの場合、「異性」として意識されるのは、「自分を救ってくれた白馬の王子様」一人に限られており、他の男性には興味がなかったから、結果として「女性」の部分は長らく眠り込むことになって、「男の子」の部分で成長してきたと言えるだろう。

だからこそ、「鳳学園」に入学したウテナは「学ラン」を着ていたのだし、アンシーにも「王子様」として接近したのだが、そのアンシーを「世界に革命をもたらす力を授ける、薔薇の花嫁」として求める「ジュエリスト」たちが、彼女と同じ「薔薇の刻印」の指輪をしていると知って、ウテナは、この「鳳学園」こそが、指輪によって導かれた「王子様との再会の場所」なのではないかと気づき、そのため「ジュエリストの中に、王子様がいるのではないか」と考えるようになって、彼女の中で眠っていた「女性」が目を覚まし始める。

そして、イケメンでプレイボーイの生徒会長「桐生冬芽」が「白馬の王子様」ではないかと疑うが、どうもそうではないようである。しかし、他にはそれらしい人物が見当たらない。

アンシーと出会った当時、「薔薇の花嫁」である彼女と「エンゲージ」していたのは、デュエリストの一人「西園寺莢一」であった。

ウテナは、アンシーを解放するために西園寺と「決闘」する。そして、勝利したウテナは、望んでいなかったにも関わらず、アンシーから「エンゲージ」した人(すべてを捧げる相手)と認識されるようになる。

ウテナは何度もアンシーに「そういうのは、やめてくれないか。僕は君と、友達として、もっと深く付き合いたいんだ」という趣旨のことを訴えるが、アンシーはそれを微笑して聞き流すばかりであった。

その後、様々なデュエリストたちが、(彼らを教唆していると思しき「世界の果て」と呼ばれる謎の人物の指示もあって)「薔薇の花嫁」を手に入れるべくウテナに挑戦してくるが、アンシーの胸から現れる「ディオスの剣」を使うウテナには、誰も勝つことができない。

最初にウテナに敗れた西園寺は「デュオスの剣そのものには、特別な力はない」と言っていたけれども、少なくとも『生徒会編から黒薔薇会編まではアンシーの体から取り出されていた(※ 剣)が、第25話での西園寺との決闘の途中で一度消失し、以降はアンシーの手でウテナの体から別の剣が取り出され』(Wikipedia「少女革命ウテナ」)、その剣を使うウテナには、決闘広場の上空に、逆さにそびえる「お城」から、半透明で表現された「ウテナの白馬の王子様」と思しき人物が降ってきて、ウテナに重なるようにとりつくと、ウテナの能力が増す、という描写がなされている。

このあたり、鑑賞時には、何を意味するのかがよくわからず混乱してしまう部分なのだが、最後まで視れば「ウテナの白馬の王子様」の名前こそが「ディオス」で、「デュオスの剣」こそが「封印されたデュオスの無垢な魂」の象徴であり、彼の魂を解放するための「鍵」だというのがわかる。

物語の最終盤では、物語中盤から登場する、アンシーの兄で、鳳学園の理事長でもある「鳳暁生」が、実は「デュオス」であったことが明かされる。

そして彼こそが、謎の人物「世界の果て」の正体であり、彼は「デュエリスト」たちを操って、最終的な勝者によって「天国の門」を開かせ、もとは自身のものであった「封印されたデュオスの無垢な魂」を取り戻そうとしていたようである。

だが、ウテナはアンシーのために、その最終的な勝者になろうとすると同時に、固く閉ざされていたアンシーの心を開こうとする。

そこに不安を感じたのであろう暁生は、ウテナがアンシーの「白馬の王子様」になるのを妨げるために、「大人の男」としてウテナに接近し、彼女を誘惑して、ウテナを「女」にしてしまう。

そして、いったんは「薔薇の刻印」の指輪を外して、デュエリストであることから降りようとしたウテナだが、それではアンシーへの「友情」を捨てるに等しいことに気づいて、彼女を縛っているらしい暁生との「決闘」を決意して、再び指輪をして、決闘の場に進む。

しかし、決闘の場で暁生を追い詰めながらも、ウテナは、守っていたはずのアンシーに背中を刺されて倒れてしまい、そこで「アンシーと暁生」の過去を知らされる。

暁生つまりディオスは、もともとは「白馬の王子」としての「無垢な理想」に燃えた少年だったが、そんな彼を求める「人々」の際限のない欲望に答えようとして、彼はもはや、息も絶えだえの状態にあった。

そんな彼の惨状を見かねた、彼を愛していた(たぶん実の)妹のアンシーは、彼を閉じ込めて独占し、人々の前から彼を奪い去ってしまった。

そのことで、デュオスは「白馬の王子」としての理想を失い、アンシーとの(肉欲をともなった)全的な愛欲に生きる存在に堕ちてしまうのだが、アンシーは「人々」によって、「白馬の王子」を奪い去って「天上の城」に封印した「魔女」として処刑され、永遠の苦しみを生きる存在になるのである。

だからこそ、妹を愛した(大人になった)デュオスとしては「自らの欲望に忠実に生きることが、なぜ悪い。そのために、幼い理想を捨てることが、なぜ悪い。それが、大人になること、現実を受け入れて成長することではないか。だから、この現実を生き抜くために、力の必要を認め、それを手にしようとするのが、なぜ悪い。そもそも、現実を生きるというのは、そういうことではないのか」ということになるのだが、その一方、彼が「力を求める」のは、自身の「無垢」を取り戻し、そのことによって「アンシーを解放したい」という「愛」からなのでもあろう。

○ ○ ○

さて、ここで「普通のアニメ」であれば、「理想」や「無垢(な気高さ)」を失って堕落した「デュオス」は、「悪に染まった」ということになるだろうし、「デュオス」を堕落させたアンシーは、作中で「人々」から断罪されるとおりに「魔女」だということにもなるだろう。一一だが、そう簡単に割り切ってしまわないところに、幾原邦彦の「矛盾の力」がある。

本作では、いちおう「子供向けテレビアニメ」であるにも関わらず、近親相姦、レズビアニズム(百合)、ホモセクシャルといった、ひと昔前は「性倒錯」と呼ばれていた「性の特殊形態」が、暗示的にではあれ、見れば分かるように描かれている。

例えば、兄・桐生冬芽に対する妹・桐生七実の「ブラザー・コンプレックス」ぶりが、じつは「近親相姦」願望的なものであったというのは、のちに兄との「血のつながりが否定された」時に、七実が兄から離れようとしたことからも明らかだ。

つまり彼女は、自分が兄に執着するのは、「肉親である妹」としての特権であり、それによって正当化される「愛」だと感じていたのだが、血がつながっていないとわかった時、その特権性(聖性)が失われて、自分の欲望が、単に「近親相姦願望」的なものでしかなかったことに気づかされた、ということである。

そんな「生臭い現実」を認めたくなかったからこそ、彼女は愛する兄から離れようとし、その一方で「アンシーとその兄」の関係を知って、嫌悪感を露わにした。それが、本当は「自分が望んだこと」であったからこそ、露骨に見せつけられたのが、羨ましくも堪えがたかったのである。

だから、「デュエリスト」の一人である有栖川樹璃が、じつは女性(高槻枝織)を愛していたという、わかりやすい「同性愛」には、さほどの意味はない。

樹璃の場合、同性を愛すること自体には、ほとんど葛藤はなく、むしろ彼女が象徴する問題は、「頭と体の矛盾」の方である。つまり、愛してしまった相手が、頭では「酷いやつ」だと理解していながら、しかし「そんな枝織を(本能的・自動的に)求めずにはいられない」という「矛盾」の方が問題なのだ。

俗に「人を好きになると、馬鹿になってしまう」というやつで、仮にその「自覚」があったとしても、自分の中から溢れ出てくる「欲望」は、問答無用でその相手を求めてしまい、「理性」などではとうてい太刀打ちできず、自分をコントロールすることなどできなくなってしまうという、あの「情けない状態」である。だからこそ、明晰かつ誇り高い樹璃は、苦しまなければならなかったのだ。

したがって、彼女も「引き裂かれた人(矛盾を抱える人)」であり、愛した相手が、同性か異性かなどといったことは、まったく「瑣末な問題」でしかなかったのだと言えよう。

同様に、桐生七実の愛した相手が、「血の繋がった者」であるか否かという問題も、じつのところ「瑣末な問題」でしかない。

そもそも「なぜ、近親相姦が、悪徳なのか?」と尋ねられて、本質的かつ論理的に答えられる人などいないはずだ。

例えば、最もオーソドックスな「近親相姦禁止の理由」とは「血が濃すぎるために、生まれてくる子供に異常が発生しやすい」という理由だろう。

だが、それに対しては「子供を作らなければ良いではないか」と答えれば、それで十分である。

そして、たぶんその次に出てくる「禁止の理由」は、「自然の法則に反する」といったものだろう。

だが、そもそも「人間」とは「本能が壊れた動物」だからこそ、このように地上を制覇したのである。「発情期」などという、自然条件に縛られたシステムを必要とぜず、年がら年中、発情できる動物になったのは、人間の「強み」であって、それを「自然に反する」と言って非難する人などいない。

であれば、同じロジックで「近親相姦も、人間なればこその特質」だと、逆に言いつのることさえ可能なのだし、また実際のところ、近親相姦は「人間以前の生物にも存在する、例外事項」なのだから、殊更に「人間ならばこそ」と自慢するほどのことでもない。

しかしまた、こう言えば、「近親相姦が、例外事項であるならば、それは、人間であれ、他の動物であれ、好ましくないことだろう」と主張する「多数派こそ正義」主義者もいるだろう。だが、これも、愚かなことだ。

なぜなら、「例外の存在」とは、「システム」における「遊び(余裕)」であり、それが無ければ「システム」は簡単に破綻してしまうからだ。多少、システムから逸脱する部分があっても「それもシステムの内(想定の範囲内)」という「余裕」をあらかじめ含み持つからこそ、そのシステムは強靭たり得るのである。

したがって、「生殖システム」にとっては、「例外」は、「悪」ではなく、「必要不可欠」な「遊び」の部分なのだ。それが無ければ、システムは安定的に機能し得ないのだから、むしろそれが無くては困るのである。

よって「近親相姦」を恥じる理由は無い、ということになる(Q.E.D)。

で、ここまで理詰めで追い詰めると、最後は「神が、それをお禁じになった」とかいった、ふわっとしたことを言う人がいるかもしれない。

しかし、例えば、キリスト教の聖書では、同性愛や近親相姦を禁じている印象があるけれども、実際には、近親相姦した者が必ず不幸になるようには描かれていないし、イエス・キリストの先祖にも、近親相姦者はいる。

また、日本の「記紀神話」においても、近親相姦は珍しい話ではない。もちろん、同性愛として「稚児趣味」が、江戸時代まで生きていたというのは、周知の事実である。

そんなわけで、「宗教」や「神話」を持ち出しても、「近親相姦」を否定しさることはできない。

それに、そもそも、「神」は存在しないし、「神話」はフィクションであるから、そんなふわっとしたもので、「近親相姦」という絶対的で歴史的な厳然たる「愛欲の事実」を否定することなどできないのである。

つまり、「近親相姦」は、少数例外的なものではあれ、所詮は「性愛の一形態」でしかなく、「善悪」を論じるような「倫理」問題の対象ではないのだ。

一一と、ここまで書いてしまうと、じつのところ「つまらない」。

なぜならば、「近親相姦の倫理問題」というのは、実質的には、「禁止」をめぐる「ロマンティックなフィクション」だからである。

そうした「禁止」を、わざとでも設けておかないことには、「何でもあり」となってしまい、かえって「夢」も「面白み」も無くなってしまうのだ。

人が何かを「欲する」のは、それが「容易には手に入らないもの」だからで、簡単に手に入るものになど、人はさほどの価値を見出せない。

例えば、美人ばかりの世界になれば、誰も美人を、ありがたがったり欲しがったりはしない。それは「凡庸なもの」でしかなく、面白くもおかしくもないからだ。

むしろ、それに比べれば、人間に見えないくらいに歪んだ容貌の方が、まだしも刺激的だということにもなるだろう。それが人間の「欲望」という「条件反射=本能的機構」なのである。

したがって、「種を存続させるため」には、「例外」や「少数例」というのは、必要不可欠なのだ。

「ブス」がいるからこそ、「美人」が存在してその価値を認められ、「バカ」がいるからこそ、「利口」が存在してその価値が認められ、「汚れたもの」が存在するからこそ、「無垢なもの」が存在してその価値を認められ、「不幸」があるからこそ、「幸福」が存在してその価値を認められ、「悪」が存在するからこそ、「正義」が存在してその価値が認められる。

だからこそ、人間は「ブス」や「バカ」や「汚れたもの」や「不幸」や「悪」を必要とし、見かけないとなれば、でっち上げてでも存在させないわけにはいかないのである。そしてこれは、一一「近親相姦」だって「同性愛」だって、同じことなのだ。

それは「人類」が生物として生き延びるためには、是非とも必要なものであって、原理的に「否定できないもの」なのである。

ところがだ、一一だからといって、「それら」の「存在存続」を是認肯定してしまうわけにはいかない。なぜなら、それらは、肯定された途端に、それらではなくなるからである。

つまり、肯定された「ブス」は「ブス」ではなくなり、肯定された「バカ」は「バカ」ではなくなり、肯定された「汚れたもの」は「汚れたもの」ではなくなり、肯定された「不幸」は「不幸」ではなくなり、肯定された「悪」は「悪」ではなくなる。

多くの人が「私はブスになりたい。美人なんて、つまらない」とか「私は悪人になりたい。正義の味方なんてつまらない」なんて「本気」で言いだしたなら、そこで語られる「ブス」や「悪」というのは、もはや本来の「ブス」や「悪」ではなくなっており、「美人」や「正義」の、俗悪な「変型」でしか無くなってしまっているのである。

だから、いつの時代にだって、「多数派」「俗物」「大衆」には、「ブス」や「バカ」や「汚れたもの」や「不幸」や「悪」といった「少数例=例外」の存在価値を、理解することなどできない。

彼らにできるのは、いつでも、それらを「凡庸な多数派」の側に引き込んで「劣化」させ「陳腐化」させ、その存在意義を失わせることだけなのだ。

だからこそ、幾原邦彦は、そうした「少数例=例外」を、単純に「肯定」したりはせず、その反対価値である「倫理的なるもの=気高きもの=無垢なもの」を同等に対置して、その「緊張関係」を構成する。

「右」でも「左」でもなく、ましてや生ぬるく凡庸な「中間」などではなく、原理的に両立しない「左右両極」を同時に「肯定」して、両方を並立させようとする。そしてそのことで、生の緊張感と運動性を賦活する。どちらか一方を選んで「安心」してはいけないし、その意味で、「解決」されてもならない。

常に「相容れない両極」を同時に求めて、その「緊張関係」を生み出す。「肯定的なもの」には「否定的なもの」を対置して、「否定的なもの」には「肯定的なもの」を対置する。そのことによって、両極の頽落や機能停止を防ぐのである。

だからこそ、ウテナにはアンシーが必要だし、アンシーにはウテナが必要なのだ。

同様に、ウテナには、ディオスではなく暁生が必要であり、暁生には、アンシーだけではなく「落としきれない女」としてのウテナが必要であり、アンシーは「愛にすべてを捧げた無垢な女」であるだけではなく「愛のために、世界を犠牲にすることも厭わなかった、魔女」でもなければならなかった。

つまり、「矛盾を引き受けること」が是非とも必要であり、それによる「軋みと痛み」を引き受けること、それが必要なのであり、そしてそれは単なる「正義としての自己犠牲」などではなく、なによりも「快楽の独占」なのだ。

凡庸な人たちには不可能な「矛盾の引き受け」。一一それは、彼が「選ばれてある者の証し」であり、言うなれば「薔薇の刻印」なのである。

無論、その「彼」とは、幾原邦彦であり、私である。

テレビシリーズ『少女革命ウテナ』制作の終盤で、幾原邦彦は、しばしばスタッフに対して「僕は暁生だ(暁生は僕だ)」と、一見、戯れ言めいた言葉を漏らしていたそうだが、しかし、これは無論「本気」であるし、単なる「自己卑下」的な自己批判の言葉ではない(※ 作中で、暁生がウテナに、自分の名前は「暁の明星」に由来したものだと語るシーンがある)。

彼は、DVDに収められたインタビューの中で、主人公のウテナについて「彼女は、あんなふうになりたいという僕の憧れです。ウテナは、バカだし無知ですよね」という趣旨のことを語っていたが、これは韜晦でも何でもなく、彼の本音である。それは「自分は、到底ああした能天気な人間ではいられない(から羨ましい)」という、ウテナについての「否定的評価」である。

しかし、それでも彼が「ウテナ」的な部分を求めてしまう。「自分もそうありたい」と思ってしまう。

また、しかしながらそれは、単純にウテナのような「無垢で子供っぽい人間」になれれば満足だ、という意味ではない。

そうではなく、自分の中には、暁生やアンシーのような「独善的な快楽指向」が、抜きがたくあるからこそ、また、そちらに傾きがちだからこそ、それが腐ってしまわないようにするためにも、つまり「快楽」を賦活するためにも、ウテナ的な「無垢」が「必要だ」ということに他ならない。

ジョルジュ・バタイユが言ったように、快楽は「禁止の侵犯=汚してはならないものを汚すこと」によって生まれるものであり、そこで体験されるのは、「仮死」の快楽に他ならない。一瞬ではあれ、この世からあの世へ「行く」体験であり、それこそが、この退屈な世界から逃れるための「忘我体験(エクスタシー)」なのだ。

だからこそ、幾原邦彦は「僕は暁生だ」と言う。

自分の狡さや身勝手さを知っていながら、それを否定しないどころか、それを温存するために、あえて「無垢なもの=穢れなきもの」を求める、自分の計算高さを「肯定」してさえいるから、彼は「暁生以上の暁生」である「堕ちたる者」なのである。

そして、無論、私は、こう言って、幾原邦彦を批判否定しているのではない。肯定しているのである。

なぜなら、この「汚れた地上」において、「無垢なるもの=汚れなきもの」を生かし続けるのは、それしかないと、私はそう、幾原に同意するからである。

○ ○ ○

ちなみに、幾原邦彦が「暁生=ルシファー(堕天使)」であるというのであれば、私もそうだ。

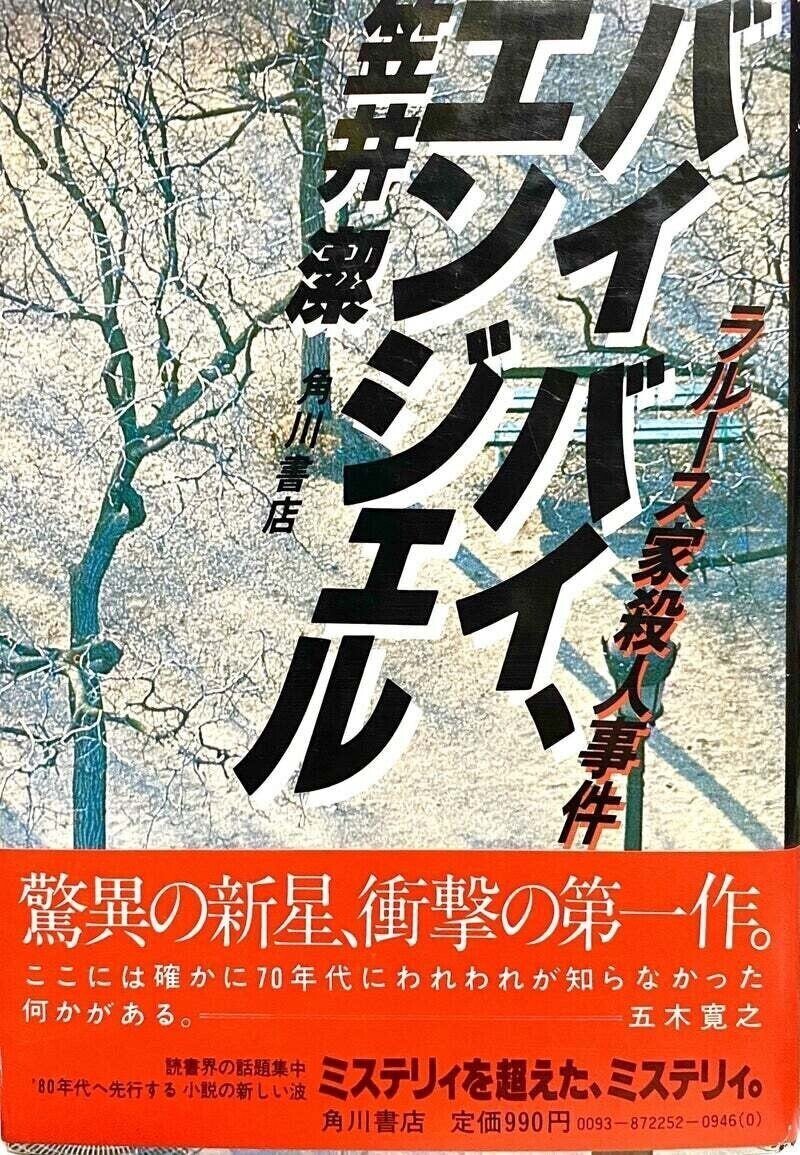

自分を幾原に重ねて、そう言うのではなく、私は40年も前に、すでに、笠井潔のミステリ小説『バイバイ、エンジェル』の悪役に自身を重ねて、「私は、〇〇だ!」と言っていたからである。

その悪役は、主人公である名探偵・矢吹駆から、最初の方で「君は、僕のヴィーナスだ」と告げられる。

だが、物語の最後の「謎解き」で、矢吹駆のこの言葉は、その人物が「ヴィーナス=金星=暁の明星=ルシファー(堕天使)」を意味したものだったことが明かされる。

つまり、この悪役は、単なる「魅惑する者」ではなく、まさに「堕落した天使」だということなのだが、しかし、矢吹駆はその人物を、自分の「半身」であるという意味において「魅惑するもの」だと考えてもいた。

だから、『バイバイ、エンジェル』を読んで、「私は、〇〇だ!」と言った私が、幾原邦彦に惹かれるのは当然のことであった。出会うのが遅くなったとはいえ、ある意味では、彼は私の「双子の弟」あるいは「私の片割れ」だったと言えるのだ。

無論、同世代である幾原邦彦が、笠井潔の『バイバイ、エンジェル』(1979年初刊)を読んでいた可能性は否定できないし、彼もまた、その段階で、私とまったく同じ「私は、〇〇だ!」という言葉を、すでに口にしていたのかもしれない。

なお、最後にひとつ、自家宣伝的に申し添えておくと、私はかつて、からかい半分とは言え、現に『白馬の騎士のような人』と評されたことのある人間である。

さすがに「王子様」とは言われなかったが、こうした点でもウテナの気持ちはよくわかるのだ。いやホント。

【補論】

劇場版アニメ『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』について

蛇足ながら、DVD-Boxには劇場版も収録されており、そちらも鑑賞したので、その感想を簡単に書いておきたい。

まず、結論から言えば、失敗作だと思う。

その理由を詳しく分析する気にもなれないが、ごく大雑把に言えば「知っている世界を再構築する」という「緊張感の欠如」が、最大の問題だったのではないだろうか。

つまり、『少女革命ウテナ』という作品の良さは、決して「着地点」の無い、本質的な「矛盾」の中にこそ、そのロマンを現出し得た作品なのだから、それが、なにか「再現」可能なものと考えられた時点で、判断を誤っていたように思う。そして、その結果できあがったのは、単なる「似て非なるもの」だったというわけである。

ちなみに、私が特に引っかかったのは、同じキャラクターデザイナー・作画監督に

よる、テレビシリーズからたった2年後の作品でありながら、キャラクターの顔が変わってしまっているということ。

端的に言えば、目が大きくなり、描線においても、シリーズの「(さいとうちほの)少女マンガ」を意識した「繊細な線」ではなく、アニメ的な「力感のある線」に変わっていたことだ。

その結果、キャラクターの顔は、「さいとうちほのキャラクターを元にしたもの(テレビシリーズのキャラクターデザイン)」と言うよりも、さらにそれを「アニメ化したもの」、という印象があった。

で、具体的には、見た目の印象が、『機動戦艦ナデシコ』や『魔法騎士レイアース』のそれに「似ている」と感じられた。

そこで、調べてみると、幾原は、劇場版『少女革命ウテナ』の前年に、劇場版長編『機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-』に、「友情協力」として参加している。

この作品の「キャラクターデザイン・総作画監督」は、後藤圭二であって、『少女革命ウテナ』の長谷川眞也ではないのだが、後藤圭二の方を調べてみると、

『『伝説の勇者ダ・ガーン』(※ 1992〜1993年)では石田敦子と出会い、目の描き方などで影響を受ける。』

『1996年放送の『機動戦艦ナデシコ』では星野ルリ(ホシノ・ルリ)のデザインで、一躍人気アニメーターの座へ。1990年代には立体感を強調した特徴的なキャラクターデザインで一世を風靡し、顎の曲線を西洋の刃物の如く鋭角的にデフォルメし、大きく円らな瞳を強調した絵柄が特徴であったが、前者については後藤も少々やりすぎと気にしていたらしく、最近の絵柄では他人のそれと比較してもあまり気にならないレベルに落ち着いている。』(Wikipedia「後藤圭二」)

とあり、後藤に影響を与えた石田敦子は『魔法騎士レイアース』(テレビアニメ:1994〜1995年、OVA:1997年)でキャラクターデザインを勤めているのが判明し、『少女革命ウテナ』の長谷川眞也は『魔法騎士レイアース』で原画を担当していた。

つまり、劇場版『少女革命ウテナ』の長谷川眞也によるキャラクターデザインは、「さいとうちほ」から「石田敦子」寄りに、先祖返り的に変化しており、「少女マンガ」よりも「当時流行のアニメキャラ」寄りに変わっていた、ということだ。一一そして、私は、この絵柄の変化を、「ウテナらしくない」と感じていたのである。

あと、劇場版で注目された、小林七郎の「背景美術」デザインも、変に「重厚感」が増して「ウテナらしくない」と感じられた。

劇場版『エースをねらえ!』やテレビシリーズ『少女革命ウテナ』では生きていた「さわやかな軽快さ」が、劇場版『少女革命ウテナ』からは失われていて、まるで「ロボットアニメ」のごとき、不似合いな「重厚さ」を持ってしまっていたのである。

これは、小林が「青色にこだわっていたのを、この作品では赤に開眼した」といった趣旨のことを語っていることと、無縁ではないと思う。小林も言うとおり、たしかに「赤」は「強い」のだが、しかし「重い」のである。だから、ただでさえ「重い」作品である『少女革命ウテナ』には、むしろ不向きであったのではないか。『少女革命ウテナ』という作品は、むしろ「矛盾する両価性の緊張感」の上にこそ成立する作品であり、片方(の「重さ」)に安定してしまってはいけなかったのではないだろうか。

ところで、本稿本編「無垢な理想主義とリアルな快楽主義の軋みと痛み」の方でフォローし忘れていたことだが、『少女革命ウテナ』という作品における、最大の「矛盾」を構成する、その一極(片側)とは、じつは「無垢」でも「汚れた愛欲」でもなく、むしろ「バカバカしく軽いギャク」なのではないだろうか。

「無垢」や「汚れた愛欲」といった「真面目なテーマ」を、一笑に付してぶっ飛ばしてしまう「バカバカしく軽いギャク」こそが、この作品に最大の「矛盾」をもたらしていたのでははないか。

だとすれば、劇場版『少女革命ウテナ』において、その「ギャグ」部分が、まるで「アリバイ(言い訳)」ででもあるように、力なく挿入されていたところにも、幾原邦彦監督の「計算ミス」があったのではないかと、そう思わずにはいられないのである。

(2022年12月31日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・

・