ロベール・ブレッソン監督 『田舎司祭の日記』 : 神の沈黙と受肉

映画評:ロベール・ブレッソン監督『田舎司祭の日記』(1950年・フランス映画)

『ジャンヌ・ダルク裁判』に続いて、私にとっては2作目となるブレッソン監督の作品である。

ブレッソン監督の中からこの2作を選んだのは、ひとつには中古DVDが比較的安かったことと、キリスト教がテーマになっているからである。

私はかねてよりキリスト教を批判的に素人研究していたので、その点で興味深く観ることができるはずだと考えたのだが、事実『ジャンヌ・ダルク裁判』の方は興味深く観ることができた。

同作のどこが「意外」であり、その意味で「面白かった」のかと言えば、レビューにも書いたとおり、ジャンヌを「死をも恐れぬ、神がかりの聖女」とは描かず、「神がかり」でありながらも、死にたくはないという当たり前の感情も持っておれば、生き残るための策も弄する「当たり前の人間」として描いていた点である。

そんなわけで、ブレッソン監督が「リアリズム」の作家であるというのはよく分かったし、そのハッタリがましさのかけらもない画面作りや、「Wikipedia」で紹介されている、次のような作り方からも、ブレッソン監督の「リアリズム」というのは、言うなれば、その本質的な「ストイシズム(禁欲主義)」から来ているというのが理解できた。

『ブレッソンは芝居がかった演技を嫌い、初期の作品を除き出演者にはプロの俳優の人工的な演技行為の意味や感情をあらわすことをひどく嫌ったため、その作品限りの素人ばかりを採用し、出演者を「モデル」と呼んだ。音楽はほとんど使用せず、感情表現をも抑えた作風を貫くなど、独自の戒律に基づいた厳しい作風が特徴。そうした自らの作品群を「映画」とは呼ばずに「シネマトグラフ」と総称した。』

つまり、ブレッソン監督は「映画は映画として作れば良い」という考え方ではなく、ストレートに「現実を(その本質において)描き出したい」人なのだ。「これが現実なのですよ。あなたはどう考えますか?」と、その批評的な刃を、真正面から観客に突きつけてくるタイプなのである。

だから、観客を「楽しませるため」の工夫などは、一切しない。むしろ、観客を「楽しませる=酔わせる」のではなく、観客には「目を見開いて、しっかり観てほしい。そしてしっかりと考えてほしい」というタイプなのだ。

だから、ブレッソン監督の「ストイックな画面づくり」をして「アート映画」的だと考えるのは間違いである。

もちろん、ブレッソン監督にも「絵的な美意識」はあるから、それが美しいものになっているという事実はあるのだけれど、ブレッソン監督の映画は、「美しいもの」を作るためのものではなく、その「禁欲性」や「求道的なもの」によって、結果として、独自の「底光りするような美しさ」を生み出しているだけ、なのである。

例えて言うなら、ブレッソン監督は「旅の武芸者」だ。「現実を描く」ために映画を撮っているというのは、言うなれば「剣を極めるためだけに生きている」というのと似たようなものだ。

だから彼は、刃を交わすに値する「力と精神を持った相手」だけを探しているのであって、チャンバラごっこがしたい(観たい)だけの「お子さま」には、用はない。ただ、刃を交わすに値する相手だけに「貴殿は武芸者でござるな? ならば拙者と尋常に勝負願いたい」と、礼儀正しく、しかし、ごまかしは許さない気迫を湛えて、真正面から挑んでくるタイプなのだ。

そして私は、そんなブレッソン監督が「好き」なのである。

これでわかりにくければ、反対の例を挙げてみよう。

私が「嫌い」なタイプとは、「はったり屋」である。例えば、ラース・フォン・トリアー監督などが、その典型だ。

トリアー監督の作品は、基本的に「鬼面人を威す」たぐいのものだ。

例えて言えば、佐々木小次郎と対した、巌流島の宮本武蔵。要は、策を弄してでも「勝てば良い」「(世間に)ウケれば良い」というタイプであり、時には「傾いた身なり」で観客を驚かせたり、殊更に「タブー侵犯」をしてみせたり、あるいは時に「良い人そうにニコニコしながら近寄ってきたと思ったら、いきなり棒切れで、ぶん殴る」といったことをやる人なのだ。

これが、「繊細な鑑賞能力」を欠いた、つまり大味な感性しか持たない大衆的な観客には、その「けばけばしさ」の故に「わかりやすくウケる」のである。

だが、ブレッソン監督は、まさにその真逆。

ウケるとかウケないとか、勝つとか負けるとかではなく、ただ「現実」を描きたいのだ。すべての「願望充足的な虚飾」を剥ぎ取って、剥き出しの現実と、立ち合いたいのである。

そのあまりにも「残酷な現実」と黙って向き合い、それでも一歩も退くつもりはないし、それで死ぬのなら本望だといった、「修行僧」のごとき人が、ブレッソン監督なのである。

○ ○ ○

そんなわけで、本作『田舎司祭の日記』は、『ジャンヌ・ダルク裁判』よりも、ずっと直截に、その刃を突きつけてくるような作品である点において、私の「好み」であった。言い換えれば、一般的には「とうてい楽しみようのない作品」であり「何がやりたいのかすら、理解不能な作品」であるかもしれない。

要は「悲惨な現実を描いているだけ」の作品なのだ。だから、それと向き合うつもりのない者、映画を「娯楽」と考えたり、「趣味」だけで観ている者には、理解のしようもない作品になっており、そんな人たちが、この有名監督を、その権威において、無理にでも誉めようとすれば「絵作りの芸術性」といった「(キリスト教のことはわからないが)エンタメではないからすごい」的なことくらいしか言えなくなってしまうのである。

本作のストーリーは、次のようなものである。

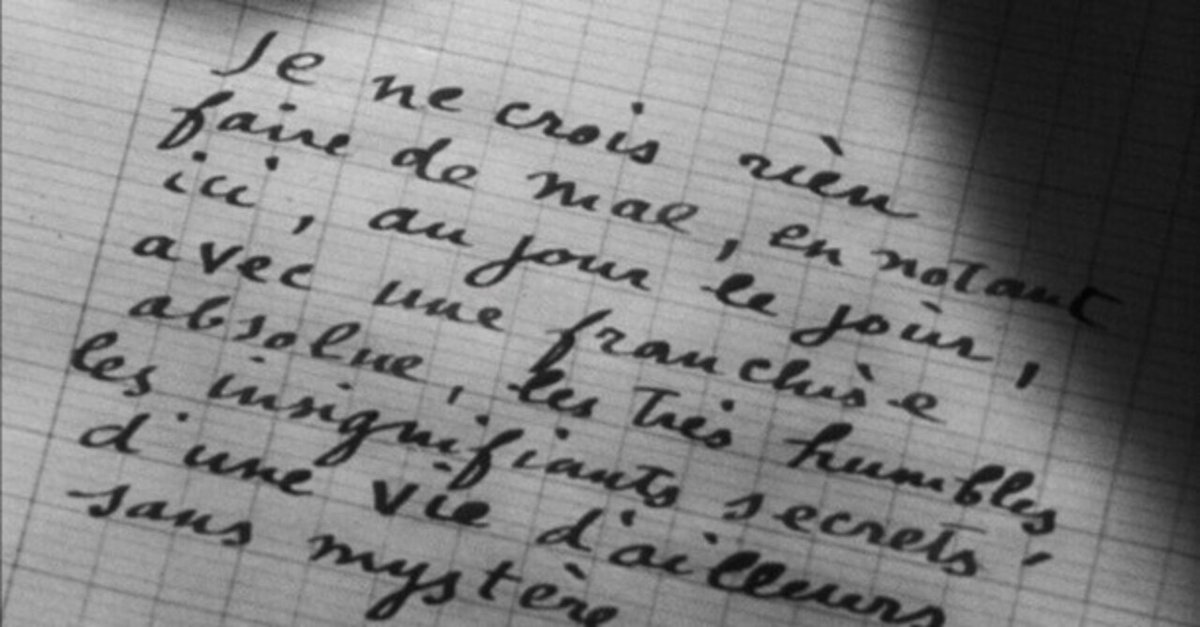

『カトリック作家ジョルジュ・ベルナノスの同名小説を原作に、聖と俗の間で葛藤する若き司祭を静謐なタッチで描き出す。北フランスの寒村に赴任した若い司祭は、身体の不調を自覚しながらも、村人たちの悩みを聞き布教と善行に励む日々を送っていた。しかし、彼の純粋な信仰への思いは村人たちとの間に次第に溝を生じさせ、事態は思わぬ方向へと展開していく。』

(「映画.com」・「田舎司祭の日記」より)

ベルナノスの原作小説は、ずいぶん前に入手したのだが、例によって積読の山に埋もれさせてしまったから、それとの比較は不可能なので、本稿では、あくまでも本作映画について論じたい。

この作品が私にとって、『ジャンヌ・ダルク裁判』よりも、ずっと面白いのは、その「直截性」においてである。

つまり、『ジャンヌ・ダルク裁判』で描かれているのは「ジャンヌを裁いた教会もまた世俗的なものであるというのは自明な事実として、しかし、奇跡の聖女と崇められ神格化されがちなジャンヌでさえ、実際には、神掛った田舎娘にすぎなかったはずだ」というものなのに対し、本作『田舎司祭の日記』の方は、より直截に「純粋にキリスト教信仰を貫いたからといって、少なくともこの世で幸せになれる保証など全くないし、無論、天国へ行ける保証などない。つまり、この主人公のように、報われない信仰に生きて死ぬことになる恐れは大いにあって、むしろその場合の方が多いというのが、現実でもあろう。それでもあなたは、この薄汚れた世界のために、主の愛を説き続け、泥まみれになってでも、その信仰を貫くことができるだろうか? それとも、多くのキリスト者がそうであるように、適当にこの世と妥協しながら、上手にやっていくのか? そのいずれであろうか?」と、そう問うものなのである。

しかも、それを「責めるように問う」のではなく、あくまでも淡々と「問う」のであって、仮にその人が、正直に「たぶん私には、適当にこの世と妥協しながら、上手にやっていくことしかできないでしょう」と答えれば、ブレッソンは「そうですか。わかりました」と、そう答えるだけなのである。

つまり、ブレッソンがしたいのは「そうであってはいけない。こうあるべきだ」ということではなく、「まずは現実を直視してください。その上で、あなたの生き方を決めてください。そうであれば、私はあなたの選択について、とやかく言う気はありません。それは無駄なことですからね」と、そういうタイプなのだ。

だから「良心」のある人にとっては、これは責められることよりも辛いことなのだ。相手が責めてくれない分、自分で自分を責めなくてはならなくなるからである。

ブレッソン監督が「妥協的な生き方」を「責めない」というのは、本作においては、主人公の若い司祭に理解を示す、隣の教区担当の年配の司祭を、むしろ肯定的に描いていることからわかる。

この年配の司祭は、主人公の若い司祭に「焦ってはいけない」「待つことも大切だ」といった現実的な助言を与えるのだが、これが意味するのは、要は「村人たちの信仰が間違っていたとしても、それをその場でまっすぐに指摘したり正そうとしてはいけない。それをしてしまえば、きっと君が浮いてしまって、うまくいかないに決まっている。だから、時には、小事には目を瞑って、待つことも必要なのだ」ということである。

しかし、若くて純粋でしかも病弱な司祭には、そうした余裕が、どうしても持てない。「信仰的に見て、間違っていることは間違っているのだし、正すべきことは正すのが、神の愛であり聖書の教えなのだから、間違っているとわかっていながら黙認するようなことはできない」ということになってしまう。

そして、そんな若い司祭の態度を、年配の司祭は、それこそが本来あるべき姿なのだと言わんばかりに、好意的に見ているのである。自身の世俗的な「方法論」が、所詮は誤魔化しだと知っており、しかしそうせざるを得ない自身の「弱さ」を自覚しているからこそ、若い司祭の信仰に対して、「私もこうであれればな」といった、憧れにも似た感情を持ち、好意と友情を持って、若い司祭を見守っているのである。

だが、この若い司祭は、結局のところ、最後まで迷い苦しみ、結局は若くして病死してしまう。

彼が、それで救われたのか、結局は救われなかったのかということは、当人も含めて、誰にもわからない。

ただ、この若い司祭の、悲惨とも言えるであろう生き様と死に様は、やはり「イエス・キリスト」に重ねられているのであろうことは、ほぼ間違いのないところだ。

磔刑に処されて、十字架の上で、

『わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか?(エリ・エリ・レマ・サバクタニ)』

と天を仰いで嘆いた、『マタイによる福音書』に描かれた「人間的なイエス」の姿である。

イエス・キリストが「受肉した(人間になった)神」であるというのであれば、このように嘆くことの方が、むしろ自然なことなのである。

この世とは、こうした「現実」なのだ。それでもあなたは、そんな「厳しい信仰」を、本当に持っているのだろうか?

ブレッソン監督が問うているのは、そういうことなのである。

(2024年2月5日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・