「ラース・フォン・トリアー・ レトロスペクティブ 2023」 : 第七藝術劇場コレクション版・全6作からの 「トリアー論」

映画評:ラース・フォン・トリアー監督 『メランコリア』(2011年)、『アンチクライスト』(2009年)、『ドッグヴィル』(2003年)、『エレメント・オブ・クライム』(1984年)、『ニンフォマニアック Vol. 1』『ニンフォマニアック Vol. 2』(2013年)

よく行く、単館系の映画を上映する「シネリーブル梅田」で、「ラース・フォン・トリアー・レトロスペクティブ 2023」をやるという予告を見て興味を持った。

だがそれは、昔テレビシリーズとして話題になった『キングダム』の完結編となる新作映画の上映に合わせて、ラース・フォン・トリアー監督の作品から、新作『キングダム』を含む、14作品を短期集中上映する、という企画だった。「レトロスペクティブ」とは、「回顧」という意味である。

で、その名を知らない監督であり、「予告編」で紹介される映像が、多彩かつ個性的なものだったので、その点では面白そうだと思いはした。

だか、引っ掛かる点も、いくつかあった。

なにしろ14作品の連続上映ということだから、毎日2作を上映しても1週間かかるし、最低二度は上映するだろうから、最低でも2週間の上映期間はあるはずなのだが、「シネリーブル梅田」に1週間通いつめるのは、いささか時間的にきつい。

現在は遊んでいる身ではあるのだが、私の場合は「読書」が肝心であって、「映画鑑賞」の方は、最近始めた「お遊び」みたいなもの。それに、「読書」であれ「映画鑑賞」であれ、読むだけ、観るだけならば、1週間なり2週間を「ラース・フォン・トリアー・レトロスペクティブ 2023」に費やせないこともないのだが、SNS「note」を始めてからのここ3年ほどは、「読書」であれ「映画鑑賞」であれ、作品鑑賞のあとは、ほぼ例外なくレビューを書いているので、その執筆時間も必要であり、これが馬鹿にならない。

レビューと言っても、今どきの「内容紹介および感想」といったお手軽なものではなく、明確に「評論」を意識したもので、「作品分析のない感想」や「独自性のない解釈」はしない、というのが基本方針だから、書くのにも、それなりに時間がかかる(と言っても、私は、かなり手は早いのだが)。

つまり、「読書もしたい」「レビューも書きたい」という前提があって、その上で、1週間なり2週間を、毎日のように平均2本の映画を観るというのは、なかなか厳しいことだったのである。

それに「シネリーブル梅田」は、駅から遠いというのもネック。私の利用する阪急電鉄の最寄り駅である「大阪梅田駅」から、徒歩で15分くらいかかるのだ。まあ、たまに行くのであれば、15分くらいどうということもないのだが、出勤でもあるまいし、毎日のように15分の距離を歩くのは、いささか面倒くさい。そもそも、自宅から最寄り駅まで徒歩で10分ぐらいだから、「シネリーブル梅田」へ映画を観に行くためには、片道25分ほどかかり、出歩くのが基本的に好きではない私には、それが一定期間続くというのが、面倒くさくて嫌だった(まして、7月の夏場であれば尚更だ)。

さらには、監督名こそ知らなかったが、昔、この監督の代表作のひとつで、日本でも大ヒットした『ダンサー・イン・ザ・ダーク』だけは、ロードショー時に、評判に釣られて観ていた。だが、これがぜんぜん面白くなかったのだ。

私は音楽には興味がないし、そもそも音楽に対するセンスを欠いているからなのだろうが、世界的な歌手だというビョークの歌の凄さが分からず、当たり前に、変な「暗いミュージカル」として観た。

また、歌の良さが分からないから、ビュークが「美形ではない(可愛い顔ではない)」ということも引っかかった。「もっと可愛ければ、それなりに観れたかもしれないのに」と、その程度の感想で、どうしてこの映画がここまで持て囃されるのか、まったく理解不能だったのである。

つまり、監督の名前は知らなかったが、予告編映像は面白そうだった。しかし、上映日程がきついのと「あの『ダンサー・イン・ザ・ダーク』かあ、私には合わないかもな」と思い、「シネリーブル梅田」での「ラース・フォン・トリアー・レトロスペクティブ 2023」全14作品の連続上映は、スルーしてしまったのである。

ところが、それが終わってしばらくしてから、こちらもよく行く単館系の映画館「第七藝術劇場」で、「ラース・フォン・トリアー・レトロスペクティブ 2023」をやるというのを知った。しかも、「シネリーブル梅田」で開催された際の「全14作」ではなく、さらに厳選した「全6作」での上映だという。

こちらには、新作の『キングダム』完結編も、すでに観ている『ダンサー・イン・ザ・ダーク』も含まれていないし、「全6作なら、三日ほど通えばいいだけだから観られそうだ。この6作を観て、トリアー監督の作風が気に入れば、その時はまた、残りの作品を観ることにしよう」と、そう考えたのである。

ちなみに私は、「全14作」「全6作」などとパッケージされると、ついどうしてもそれらを全部観たくなってしまう。

要は、コレクター気質があるので、中途半端に蒐めたり観たりするのは、どうにも落ち着かないのだ。だから「全14作」というのは、いかにもしんどそうだったけれど、「全6作」ならば「ぜんぶ観れる」と、そう安心したのである。

○ ○ ○

いつもどおりで前置きが長くなったが、これはトリアー作品を観る「私の立ち位置」を明確に示すためのものである。

単なる「作品紹介」や「感想」程度なら、「評者」の立ち位置など、さほど問題にもならないが、「批評」となれば、そうもいかない。同じ「面白い」とか「くだらない」といった感想であっても、評者の「能力」や「経験値」や「立ち位置」によって、その言葉の重さや、その意味するところが、おのずと違ってくるからである。

例えば、私が、これまで「アニメか特撮ヒーローもの」の映画しか観ていない人間だというのと、それだけではなく、私が評伝まで読むほどのデイヴィッド・リンチのファンだという情報がつけ加わるのとでは、トリアーに対する評価の意味合いも、おのずと違ってこよう。

さらに、そこへ「ゴダールの作品も観ているし、蓮實重彦のゴダール論も読んでいる」人間だとなれば、さらに私の評価の意味合いも違ってこよう。

つまり、私のレビューの読者が、私を『「アニメか特撮ヒーローもの」の映画しか観ていない人間』だと思って読むのと、リンチやゴダールにもそれなりに詳しい人間だと知って読むのとでは、同じ「素晴らしい」とか「くだらない」という評価であったとしても、その意味するところが、おのずと違ってくるのである。

もちろん私は、自身の「経験値」にあぐらをかいて「横着な感想文」を書こうなどとは思わない。つまり「根拠説明のない感想文」など書く気はないし、そもそも「経験値」など、当てにはならないと確信している。

どういうことかと言えば、本を何冊読んでいようと、映画をどれほど観ていようと、「馬鹿は馬鹿だ」ということだ。要は、お金と暇さえあれば、誰だって、本の冊数は稼げるし、たくさん映画を観ることくらいはできる。

しかも、本ならば、馬鹿では難解な本を読み通すことは困難だろうが、映画だと、難解なものでも、わからないなりに最後まで眺めていることくらいは出来るからだ。

したがって、ゴダールを観ていようが、デイヴィッド・リンチを観ていようが、何万本の映画を観ていようが、所詮「馬鹿は馬鹿」であり、わかって観ているわけではないのだから、そんな「本数的な経験値」など、ほとんど意味はない。また、そう考えるので、私は「経験値」にあぐらをかくのではなく、「理解の中身」で勝負するために、「私の解釈」を示し、その「独自性」を問うのである。

○ ○ ○

さて、ここからは、「ラース・フォン・トリアー・レトロスペクティブ 2023」の「シネリーブル梅田」版全14作のタイトルを紹介したあと、「第七藝術劇場」版全6作の作品を紹介して、私の現時点での「ラース・フォン・トリアー」理解を示したいと思う。

「シネリーブル梅田」版全14作のタイトルは、次のとおりである。

『エレメント・オブ・クライム』(1984年)※

『エピデミック~伝染病』(1987年)

『ヨーロッパ』(1991年)

『奇跡の海』(1996年)

『イディオッツ』(1998年)

『ダンサー・イン・ザ・ダーク』(2000年)★

『ラース・フォン・トリアーの5つの挑戦』(2003年)

『ドッグヴィル』(2003年)※

『マンダレイ』(2005年)

『ボス・オブ・イット・オール』(2006年)

『アンチクライスト』(2009年)※

『メランコリア』(2011年)※

『ニンフォマニアック Vol. 1』(2013年)※

『ニンフォマニアック Vol. 2』(2013年)※

(※印は「第七藝術劇場」版の6作、★印は既鑑賞作品)

上記のとおり、※印で示したものが、「第七藝術劇場」版の6作品なのだが、以下では、私が観た順に語っていきたいと思う。後で観たものほど、おのずと理解が深まっており、その経過を示すという意味合いでだ。

まずは、観た順に、作品名だけを列挙しておく。

・『メランコリア』

・『アンチクライスト』

・『ドッグヴィル』

・『エレメント・オブ・クライム』

・『ニンフォマニアック Vol. 1』

・『ニンフォマニアック Vol. 2』

○ ○ ○

『メランコリア』(2011年)で、まず面白かったのは、本編の中心的なイメージを切り出して並べた、オープニング映像だ。

これはいずれも「悪夢的だが、幻想絵画風のイメージカット」とでも呼べるもので、完全に私の好みだった。

お話は、お金持ちのお嬢さん、ジャスティンの結婚式から始まる。

だが、このジャスティンが情緒不安定で、かなりキている。せっかく姉夫婦が準備してくれた、豪華な結婚式に適応しきれず、結婚式を抜け出そうとしたり、あれやこれやで結婚式を台無しにして、来客はおろか、彼女にベタ惚れらしかった花婿にさえ、初夜を迎えないまま愛想を尽かされ、帰られてしまう。

その後、情緒不安定なジャスティンは、姉夫婦の家で面倒になる。

姉のクレアはしっかり者で、彼女の妹の奇行がそうとう頭に来ている夫マイケルを説得して、妹の面倒を見ているのだ。

ちなみに、このクレア役の女優だが、「美人」女優とまでは言い難い、面長の中年俳優で、それでも、どこかで見た顔だと考えていたら、クロード・ミレール監督の『なまいきシャルロット』(1985年)で、10代での主演デビューをした、シャルロット・ゲンズブールだと気づいた。

「あの女の子が、こんな歳になっていたのか」と、たぶん映画などではよくある感慨を抱いたものである。

その後のお話だが、一一遊星「メランコリア」の地球への異常接近が報じられ、その軌道が地球衝突に至るものではないかとの危惧が呈されるも、学者たちはそれを否定する「公式見解」を発表する。

マイケルはそれを信じ、日に日に接近してくる「メランコリア」の天体観測に余念がなく、可愛い一人息子のレオにも望遠鏡を覗かせてたりしている。マイケルは、金持ちなので、毎日出勤する必要はないようで、結婚式場として使った自宅である、広大な敷地に建った「城館」に、ほとんど毎日いて遊んでいるような様子だ。

日に日に「メランコリア」は大きくなっていく。

それに、不安を拭いきれないクレアだったが、マイケルから「今日が再接近の日で、あとは遠ざかっていくだけだ」と説明されていたにもかかわらず、その後も「メランコリア」が徐々に大きくなっていることに気づいて衝撃を受ける。だが、そうと気づいた時には、すでにマイケルは姿を消しており、屋敷のあちこち探したところ、馬小屋で自殺しているのを発見する。マイケルは、人類破滅の日に立ち会う勇気が持てなかったのだ。

「メランコリア」が地球に衝突して人類が滅亡するだろうという事実だけではなく、夫にまで先に死なれてしまい、大変な衝撃を受けたクレア。だが、彼女には幼い息子が残されているので、息子のためにその日まではしっかりしていなければならないと覚悟する。

また意外なことに、妹ジャスティンにも「現実を受け入れるしかない」と励まされて、三人で「最期の日」を迎えることになる。

要は、後半は「地球最期の日」を迎える「家族の姿」を描いた作品であると言え、それだけなら、わりあい「普通」にまとまった作品だし、映像的には、きわめて美しい作品だ、とも言えよう。

しかし、この作品で問題とすべきは、むしろ前半の結婚式でのジャスティンの、病的な態度である。これは「地球最期の日」とどう関係するのだろうか?

それはたぶん、「偽善」だの「とり繕った、不正直な上べ」主義的なものを、トリアー監督が、批判している、ということなのだろう。

つまり、ジャスティンの結婚式での奇行は、「お上品な上流階級の人々」の「お上品ぶった」結婚式に対する、「不信」と「嫌悪」に発する適応障害だったのだ。

そして、その意味では、周囲の「お上品な上流階級の人々」より、ジャスティンの方が、およそ「正直な人間」であり、だからこそ適応障害を起こした、ということである。

では、後半の「地球最期の日」のエピソードが、何を描いているのかと言えば、こちらも「偽善」批判であり、「偽善」や「上っ面のとり澄まし」の仮面が、最後はひき剥がされて報復をうける、というエピソードなのであろう。

マイケルは「実務的な成功者」だったが、最後は、現実と向き合うことができずに、一人で勝手に死んでいく「弱い男」だったということになる。クレアも、妹想いの「しっかり者」だったはずだが、最後は立場が逆転して、クレアに励まされることで、最期の日を静かに受け入れることができる。

子供のレオは別にして、「人類消滅」という「避けられない現実」を、最も平静に受け入れたのは、「偽善」だの「とり繕った、不正直な上べ」だのに適応できなかったジャスティンだった、というところに、トリアー監督のジャスティン的なものへの「共感」を見ることができよう。

もともと過激な「本音主義」の私として、トリアー監督の言わんとするところは理解できるし、一定の共感もできるのだが、しかし、トリアー監督のそれは「俗世間への反発」に止まって、批評批判的な深みには達していないとも感じられる点で、いささか物足りなく感じられもした。

したがって、本作で評価されるのは、その「映像美」であり、この作品がトリアー作品の中でも評判が良いというのは、たぶん、その側面においてであろうと、私には理解された。ただ「映像的に面白い」というだけなら、誰にでも理解できるからである。

○

『アンチクライスト』(2009年)は、「ホラー・スリラー映画」とでも呼べる作品。名前は与えられていない夫婦の物語で、夫をウィレム・デフォー、その妻を『メランコリア』にも出ていた、シャルロット・ゲンズブールが演じている。

お話としては、ある夜、仲の良い夫婦がセックスに夢中になっていたところ、その隙に歩けるようになったばかりの一人息子が、囲いのあるベビーベッドから抜け出し、アパートの窓から転落死してしまうという悲劇に始まる。

妻は、息子の夜歩きを知りながら、それに配慮できずに、セックスに没頭していた自身を責め、精神を病んでしまう。

夫はカウンセラーをやっているのだが、入院した妻の予後が「当たり前のものではない(自然な治癒克服の過程に乗っていない)から、入院の継続が必要だ」とする病院側の説明が納得できない。病院の判断が間違っており、妻はごく当たり前に回復に向かっているはずだから、あとは自分が妻の面倒を見て回復させるのだと、妻を無理矢理に退院させてしまう。

夫は、自宅で妻のカウンセリングを続けるが、これがどうにもうまくいかず、妻の強迫的な自己否定の念が消えてくれない。そこで彼は、心理的に避けているものと直面させることでトラウマの乗り越えを図るという療法を採用することにし、妻が恐れているという「森」の奥の山小屋へと、二人で出向くことにする。

そこは以前、妻が著書を執筆するために籠った山小屋なのだが、その時は執筆が進まず、それ以来、なぜかその森を怖がるようになったのだ。

山小屋に移って妻のカウンセリングを続ける夫だったが、徐々に妻の様子が変わっていく。異常に、夫の体を求めるようになり、やがて元気そうに、回復したと主張するようになるのだ。

だが、妻が元気そうに森に出かけている間に、暇にあかせて山小屋の屋根裏部屋を覗いてみると、そこには「魔女狩り」など、悪魔主義に関する資料の切り貼りが壁一面を覆っており、明らかに異常な偏執ぶりが、そこからは感じられた。妻は、以前からこんなことを研究していたのだと、夫はこの時、初めて知るのである。

さらに夫は、そうした資料の中に、左右の靴を履き違えた息子の写真を見つける。息子の脚には変形があると診断されたことが、以前あったのだ。

そういう目で、息子の写真をあれこれ見ていくと、じつは妻が、故意に息子を虐待していたという事実に、夫は気づかされる。

そして、そんな妻の秘められた異状性に疑いを抱いた夫の態度が、どこか妻によそよそしくなったところ…。

以降は、Wikipedia「アンチクライスト(映画)」の「ストーリー」を引用しておこう。

『夫が自分を捨てるという不安から、狂乱した妻は夫の脚に穴を開けて、重い砥石をネジ止めし、逃げられないようにする。夫は脚を引きずりながら狐穴に這い込んで隠れるが、穴の中にいたカラスの幼鳥の鳴き声で妻に見つかり、小屋に連れ戻される。

(中略)

妻は、息子の転落に気付いていながら見ぬふりをした自分を思い返す。そして夫の傍らに横たわり、自らクリトリスを切断する。「3人の乞食が現れた時、誰かが死ぬ」という啓示のような妻の言葉を暗示するかのように、山小屋に鹿・狐・カラスが現れ、妻は夫を殺そうとする。砥石を外すことに成功した夫により、妻は抵抗することなく絞め殺される。夫は妻の死体を燃やし、山小屋を後にする。』

つまり、夫は妻から、まるで『ミザリー』(スティーヴン・キング原作、ロブ・ライナー監督、1990年)のような目に遭わされるわけだが、この夫がまた「超人的」と言ってよいほどの精神力と体力を持っていて、最後は妻を殺して、逃げ切ってしまう。

普通なら、それまでに失血死していて当然だし、砥石を付けられた脚を引き摺りながら、何十メートルも離れた狐穴まで這って逃げるなんてことなど到底できないはずもないのだが、まあ、それが映画的にできてしまうのだ。

で、この映画は「何を描いているのか?」だ。

『ミザリー』と同様、単なる「サイコホラー」だとして、本作に深い意味などないと考えても、決して間違いではない。

カンヌで評判の高い、独創的な映画作家であるトリアー監督の作品だから「きっと深い意味があるに違いない」などと、それが何なのかもわかっていないくせに、あたまから「難解な作品」だと決めつけるのは、単なる「権威主義者の馬鹿」のすることでしかないからだ。

だが、それでも、あえて私が、この作品から「意味」を読み取ろうとするのは、そうでもしないと「つまらない」からである。

単なる「サイコスリラー」なのなら、例によって「ビジュアル的」には面白くても、ただそれだけだ、とも言えてしまう。だから、もう少し「過剰解釈」でもしてみようか、ということだ。

で、そうした観点からすると、この作品でも面白いのは、やはり「偽善」ということを、批判的に描いている点であろう。

妻は「子供思いの母」を演じているが、実は虐待をしていた「悪魔主義者」である。

夫は、良き夫のつもりなのだろうが、要は、自分の方法論に絶対の自信を持った傲慢な男で、その自分のやり方で妻を管理し、コントロールできると思っていたような男なのだ。

つまり本作は、「深く愛し合う夫婦」を演じて、ほとんどそのつもりになっている「偽善者」どおしの「痛めつけあい」を描いた作品だとも言え、そうした点で、どこにも「救い」など無い作品なのだ。

したがって本作は、監督の「偽善者嫌い」をそのまま反映した作品だと理解するのが、最も素直な理解なのではないだろうか。

ただしまた、それだけでは、私にはどこかまだ物足りなかった。

だから本作の「悪魔崇拝」の部分などに、深い意味を読み込みたがる者も、それは少なくはないだろう。だが、タイトルの「アンチクライスト」つまり「反キリスト」というのは、作中の夫婦が「アンチクライスト」だというよりは、むしろ監督自身が、臆面もなく「愛の宗教」を語るキリスト教に対し、「何を善人ぶっているんだ。お前らがどれだけ多くの人を虐殺したのか、それを忘れたわけではあるまい。十字軍しかり、異端審問しかり、魔女裁判しかり。ああした狂気の虐殺劇は、お前らがやったことなんだぞ。それ忘れるな」と、そう批判しているという意味において、本作は、じつは監督自身の「反キリスト」宣言の作品だと、そう見るべきではないだろうか。

○

『ドッグヴィル』(2003年)は、今回見た(6本)5作品の中では、いちばん良かった。この作品で、私は、トリアー監督を「見直した」と言ってもよい。

つまり、『メランコリア』と『アンチクライスト』の2作で終わっていたら、トリアー監督に継続的な興味を持つことはなかっただろう、ということだ。

本作は、非常に「実験的な手法」で撮られた作品だ。

舞台となるのは、アメリカの山間部の小さな僻村「ドックビル」。せいぜい10世帯、20数名ほどの住人しかおらず、少々「閉鎖的な共同体」という感じなのだが、この映画ではその村を、体育館のようなだだっ広い屋内空間に、床に白い線で描かれた「俯瞰的な間取り図」的なもので表現しているのだ。

当然、建物も出入り口のドアもなく、芝居に最低限必要な家具が置かれているだけである。村の外側は、闇に沈んで隠されており、村だけが「舞台」として、照明の下に浮かび上がっている。

演劇の舞台とは違って、背景としての「書割り」もなければ、セットとしての建物もないので、アップやそれに近いアングルでのカットでないかぎり、村全体と村人全員がが見通せるかたちになっており、その「小さく閉鎖的な村」という印象を、常時強烈に感じられる作りとなっている。

そんなドッグヴィルに、マフィアに追われているらしい「美しき逃亡者」グレース(ニコール・キッドマン)が現れる。

この物語の「もう一人の主人公」とも呼ぶべきなのが、引退した医師の息子であるトム(ポール・ベタニー)で、彼は、親の金でモラトリアムな生活を続けているわりには、自分はいつか何者かになれるという無根拠な自信を持っている、じつのところは、凡庸な青年であった。

彼は、この僻村ドッグヴィルの住民たちが、もっと高い意識を持って祖国アメリカに貢献できるよう成長しなければならない、というようなことを考えていて、日曜の礼拝集会では、配置のない牧師の代わりに、なにやら啓蒙的な演説を毎回おこなっては、村人たちをうんざりさせていた。

まあ、実力の伴わない「意識高い系」の勘違い青年だというわけである。

そんな村へ、グレースは逃れてきた。

当然、追っ手の存在が想定されるので、保守的で、事なかれ主義の村人たちは、グレースにさっさと出ていってほしいと考えるのだが、なにしろ小心な田舎者たちなので、それをハッキリと強く主張することはしない。自分が悪者になるのが嫌なのだ。

そこで、勘違いの理想主義者であるトムは、美しいグレースへの好意もあって、村人たちに彼女を匿うべきだし、彼女は村に、新しいものをもたらしてくれるはずだと言ったような、わかったようなわからないような演説をして、煮え切らない村人たちを押し切ってしまう。

しかし、無償で彼女を匿うのでは、皆も納得しないので、トムはグレースに、時間を区切って村の各家庭を訪問し、あれこれ仕事を手伝ってはどうかと提案し、グレースもその提案を喜んで受け入れる。

当初、グレースの「お手伝い」を迷惑がっていた村人たちも、グレースの献身的な働きに、やがては心を動かされ、徐々にグレースを受け入れるようになる。

ところが、そんな矢先、街から警察官がやってきて、グレースは単なる「失踪人」ではなく、銀行強盗容疑の「指名手配犯人」だとする手配書を貼り出していく。

これは、逃げた彼女を捕まえるための、マフィアの陰謀だとも思われたが、しかし、小心で保守的な村人たちは、すっかりびびってしまい、またもやグレースの存在を迷惑だと感じるようになる。

またそれが、やがて「匿ってやっている」という意識を助長し、村の女たちは彼女に、さらに過剰な労働を要求し、村の男たちは、それまで自制していた彼女への好色な欲望を向けるようになる。

そうした事態に「もう村には止まれない」と判断したグレースは、トムなどの協力で村からの脱出を試みるが、金をもらって協力したはずの村の男に裏切られ、村へと連れ戻されてしまい、彼女は「恩を仇で返した裏切り者」扱いになってしまう。

それでもトムは、好きな彼女を庇おうと、村人たちとグレースの間に立ち、その「調停案」として、これまで以上の労働を無償ですることと、勝手に逃げられないように、大きな重石の付いた首輪を24時間つけたままにすること、となった。

グレースは、まさに村の「奴隷」になってしまい、最後は、村で与えられた彼女の侘び住まいに、毎晩、村の男たちが、彼女の体を求めて忍んでくるようになる。もはや彼女は、単なる「奴隷」ではなく、男たちの「性奴隷」にまでされたのだ。

だが、そんな村人たちを非難して、唯一彼女に何も求めなかったトムに対し、グレースは「村のみんなは、社会的に抑圧された、貧しく不幸な人たちなのだ。だからこそ、こんな罪も犯してしまうのだから、あの人たちを憎んではいけない」のだと、逆に諭すのであった。

まさに「汚されても汚れない聖女」の、立派すぎる振る舞いであったと言えよう。

しかし、そんなことが続き、トムはとうとうグレースの肉体を求めてしまうが、グレースは「私たちは本当に愛し合っているからこそ、こういう状況下で、それをするのは間違っている」とトムを説得して拒絶する。

トムはそれで引き下がったものの、しかし自分だけが蔑ろにされたと感じ、グレースには捨てたと話していた、以前、彼女を追って村にやってきたマフィアから渡された名刺の連絡先に電話をし、彼女を売ってしまう。

やがて、ドッグヴィルにマフィアたちがやってきて、グレースは引き渡される。

しかし、グレースの姿を見たマフィアたちの反応がおかしい。彼女の首輪をすぐに外せと命令し、首輪をつけたのは誰だと問い、それを提案した少々知恵遅れの青年を、即座に射殺してしまう。

【※ 以下、ネタをバラしますので、気になる方はご注意ください。なお、この後のどんでん返しは、うすうす予想のできないものでもありません】

結局のところ、グレースの正体は「マフィアのボスの娘」だったことが明かされる。

グレースは、暴力を用いて人々を思うままにする父を、「傲慢」で「愛」のない人間だと非難し、その後継にされることを嫌って、逃亡していたのである。

彼女は、言うなれば「弱者に共感的な博愛主義の理想主義者」であった。だから、村人たちがどんなに陰険姑息であっても、それも恵まれない環境による性格の歪みであり、それは、蔑むべきものではなく、同情し、許すべきものだと考えていたのだ。

娘と再開した父親は、グレースをカーテンで閉ざされた車内に誘い入れ、父娘水入らずで、娘に、うちに帰るようにと説得する。

そんなやりとりの中で、父は、家出する際に、グレースが残した言葉に対して、返すことのできなかった言葉を伝える。

「お前は私を傲慢だと批判した。しかし、本当に傲慢なのは、全ての人間的な誤りや愚行を許せる、罪を許せると思っている、お前のその思い上がりの方なのではないのか?」

グレースは、この父の言葉に、ドッグヴィル村でのあれこれの体験を思い返し、果たして自分の行動は正しかったのかと、考え込まざるを得なくなる。

そんな娘に、父は諭して言う。

「力というものは、決して悪いものではないぞ。要は使い方だ。力のない正義は、正義をなすことができず、悪をのさばらすことになるだろう。だから、おまえが正しいことを為そうというのなら、わしの跡目を継ぎ、その力で、思う存分おまえが思うところの正義を為してみてはどうだ? それとも、それが恐ろしいか? わしはおまえに何も強制しないし、おまえを酷い目に遭わせたらしいあ奴らについても、おまえが手を出すなと言うのなら、わしは何もしない。どうする?」

と、「私の言葉」で言い換えれば、おおむねそんな趣旨のことを言う。

それでグレースは、父親に「手を出すのはやめて。それは私が決めることよ」と止めているところに、子分の一人が外から車の窓をノックして言う。

「若造が、お嬢さんに話したいことがあるといって来てますが、どうしましょう? 始末しますか?」

グレースは「待って、私が話すわ」と言って車の外に出ると、そこにトムが待っていた。

トムは、予想していなかった展開に焦りながらも平静を装い、グレースに対する言い訳を口にし始めた。

それを黙って聞いていたグレースは、やがて「あなたが連絡したのね?」と問い、トムは「それが君のためには一番だと思ったんだよ。このままドッグヴィルにいても、君のためにはならない」などと言い訳をする。

グレースは「でも、あなたは、連絡する気なんかないから、もらった名刺は捨てたと言ったわよね」と確認すると、トムは「万が一のために取っておいたんだよ。抜かりがないだろ? だから、こうして役立ったんだ」などと、苦しげな笑みを浮かべて必死に言い訳をする。

その様子を静かに見ていたグレースは、ため息をつくように言う。「私を騙したのね」

グレースは、車にとって返すと、父に拳銃を借り、銃を下げて戻った彼女を見てすくみ上がるトムを、一撃で撃ち殺す。

グレースが車に戻ると、父は娘を労るように「家に戻るんだな。あとはどうする?」と尋ねると、グレースは「あとは任せるわ。片づけてちょうだい」。

村人たちは、子供を含めて皆殺しになり、村には火が放たれた。

以上のように、いかにも「偽善」嫌いのトリアーらしいオチで、ある程度は予想できるものだ。

「やっぱり、そこへ行っちゃうかあ」という感じである。

だが、この作品を私が高く評価したのは、『メランコリア』や『アンチクライスト』の「偽善者」たちが、分かりやすく「薄っぺらな偽善者」であったり「薄っぺらな善人」だったのに対し、『ドッグヴィル』のグレースは、並外れた意志を備えた「確信的な善人」だったからだ。

つまり彼女は、「凡庸な善人」たちとは違い、困難に直面しても怯まないし、挫けない。どんな苦難にも、その信念を持って立ち向かい、死さえ恐れない「勇者」なのだ。

ただし、彼女の「善人たらんとする超人性」は、あくまでも「自分のため」のものであり、自分が「自己の理想」どおりであり得ているか否か、という点にしか、その興味が向いていない態のものでしかなかった。

「弱い人々のために」と本気で思いながらも、しかし実際のところは、自分が「どんな困難にも挫けず、弱い人たちに同情と憐れみを持ち、救いの手を差し伸べることのできる」並外れた人間たらんことだけを、気に掛けているのである。

そしてその際、彼女の憐れみと同情の対象たる弱者たちというのは、所詮、彼女が「非凡な聖女」たるための試練を与える「ネタ」でしかない、ということなのだ。

だからこそ、彼らがどんなクズであっても許せるし、むしろクズであればあるほど、そんな度しがたいクズを許せる自分は、いっそう「光り輝く」というわけなのだ。

だが、こうした無自覚ではあれ「他人など、所詮は自分の非凡性を際立たせるためだけの、ネタにすぎない」といったところが、彼女の父にすれば「傲慢」極まりない、ということになる。

彼にすれば、「なんの役に立たないどころか、他人の脚を引っ張るだけのクズが許せない」というのは、彼がその「クズ」どもを、「同じ人間」だと思っていればこそに他ならない。同じ人間だと思えばこそ、彼らの醜悪さが我慢ならない。だから、自分で自分の責任が取れないクズのために、彼はその力を貸してやっている、というような意識なのである。

「それが、人間らしさというものだろう? おまえの目指しているご立派な境地とは、人間を同じ人間とは見ていない、神を装うバケモノのそれでしかないんじゃないか?」という意味なのだ。

で、このように問われて、グレースは、たしかに自分が、自分のことにしか興味のない傲慢な人間であり、弱い人間たちを、自前で責任の取れる一人前の人間にしてやろうとか、少しでも強くしてやろうなどとは考えず、ひたすら「弱くてダメな彼らを許せる私」に、自己満足していただけなのではなかったかと、気づかされるのである。

そしてそんな時、自分が愛したはずのトムの、度し難いほどのケチな人間性を見せつけられて、彼女はトムに自己責任を取らせてやることにしたのである。その方が、一度は愛した彼への、同等な人間としての「愛」なのではないかと、考えて…。

無論、この親子の考え方は、一見もっともらしいが、きわめて粗雑もので、例えばそれは「相模原障害者施設殺傷事件」の犯人、植松聖のそれと似たようなものでしかない。

「弱者」の問題は、一般に考えるほど簡単なものではなく、じつは「人間」の定義にかかわる、難問なのである。

なお、本作はこれで完結した作品だが、グレースのその後を描いた、これも舞台となる地名をタイトルとした『マンダレイ』が作られている。

だが、なぜかグレース役は、『ドッグヴィル』で好演したニコール・キッドマンから、ブライス・ダラス・ハワードに交代している。

『人間のエゴ、そして愛を見るに耐えない生々しさで暴く、『ドッグヴィル』の舞台形式を進化させた新たな寓話

ドッグヴィルを後にしたグレースは、父親とともにアメリカ深南部の大農園マンダレイを訪れるが、そこには廃止されたはずの奴隷制度が残っていた。グレースは奴隷たちを解放しなくてはならないという使命感に駆られて行動に出るのだが…。』

(「ラース・フォン・トリアー・レトロスペクティブ 2023」公式サイトより)

いかにも「皆殺しの聖女」グレースによる不吉な展開を予感されるものとなっているが、私はまだ観ていないので、内容的には何とも言えない。

ただ、一般的な評価としては『ドッグヴィル』の方が、かなり高いようである。

○

『エレメント・オブ・クライム』(1984年)は、トリアーの出世作。全編、オレンジ色に統一された、独特な味わいのある作品だ。

内容的には、犯罪者を追う「探偵もの」だが、全体に漂う夢のような不思議な雰囲気に、主人公の探偵(刑事)の一人称のナレーションがボソボソと響いて、大いに眠気を誘う、いささか単調な作品であった。

『腐敗と倦怠に包まれた世紀末のヨーロッパを舞台に、殺人鬼と同一化していく男を描く伝説のデビュー作

フィッシャー刑事の捜査哲学は、犯罪者の視点に立って事件を捉え、解決に導くというものだった。しかし、あまりにも犯罪者の心理を分析する能力に優れていたため、犯罪の渦中に引きずり込まれてしましい…。』

(「ラース・フォン・トリアー・レトロスペクティブ 2023」公式サイトより)

とまあ、幻想ミステリなんかを読み慣れている人には、わりとありがちに思えるお話。

例えば、ポール・オースターとか、本邦では安部公房なんかが書いていたようなお話だ。

しかしながら、白状するば、私は寝不足で観に行ったために、たぶん三分の一くらいは夢うつつで観ていたため、上の内容紹介のような話だったのかどうか、あまりはっきりとは覚えていない。ただ、オレンジ色の世界の中で、刑事が犯人の残した痕跡を追って、ウロウロしていたという印象しか残っていないのだ。

で、もう一度、ちゃんと観たいかと言えば、たぶん、ちゃんと観たところで、印象は大して変わらないんじゃないかと、そんな印象なのであった。

○

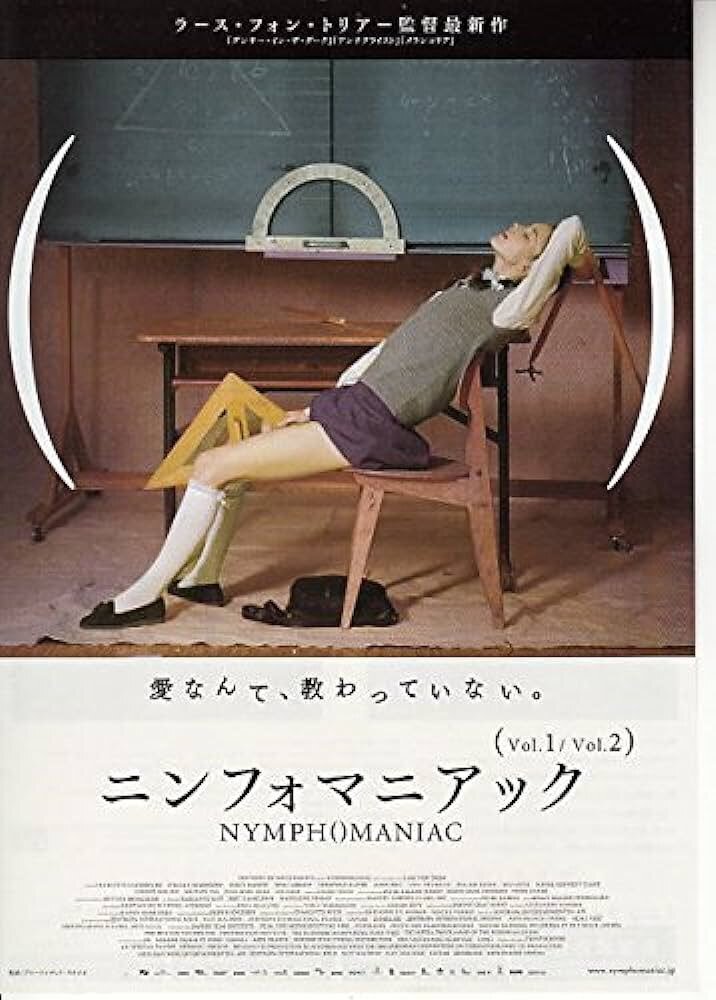

最後の『ニンフォマニアック』は、「Vol. 1」と「Vol. 2」をまとめて紹介したい。

この作品は、映画紹介サイトなどでも、しばしば2本の作品扱いにされているが、実態は「前後編」一本の長編作品であり、決して「Vol. 2」は「Vol. 1」の続編というわけではない。

あくまでも、分割された一本の長い作品にすぎないのである。

『寒い冬の夜、年配の独身者セリグマンは裏路地でぶちのめされたジョーを見つける。セリグマンは彼女を家に連れ込んでケガの治療をし、彼女の人生について尋ねる。ジョーは高度にエロティックな人生についての淫欲にまみれた物語を8章にわたって語る。セリグマンは読書家でいろんな知識を持っている。彼はジョーの物語を、本で読んだことに関連付けてゆく。』

(Wikipedia「ニンフォマニアック」より)

ジョーは、トリアー作品の常連である、シャルロット・ゲンズブール。セリグマンは、ステラン・スカルスガルドが演じている。

上のとおりでこの物語は、セリグマンがジョーと出逢うところから始まり、ジョーがセリグマンにこれまでの人生を回想して語る、という形式で進行していく。

つまり、回想シーンがしばらく描かれた後、作中の現在時に戻って、ジョーとセリグマンのやり取りがあり、また話の続きが回想シーンとして描かれるという形式だ。

「Vol. 1」では、幼い頃から「色情狂(ニンフォマニアック)」だったジョーの半生が語られる。

ジョーの若い頃は、別の女優(ステイシー・マーティン)が演じているが、はっきり言って、シャルロット・ゲンズブールよりは、だいぶ美人である。面長美人というところで共通点があるくらいで、ゲンズブールに似た若手女優を探したというほどのことではなかったようだ。

この「Vol. 1」では、ジョーが、いかにして真っ当な世界から落ちこぼれていくかが描かれる。

本気で好きになったジェローム(シャイア・ラブーフ)と結婚し、男児まで儲けるのだが、それで「色情狂(ニンフォマニアック)」が収まるわけではなく、異常な性行動がジェロームにバレて、ジョーはついに離婚され、息子まで失ってしまう。

「Vol. 2」では、夫や息子を離婚によって失ったジョーが、さらに、愛していた父まで亡くしてしまい、もはや真っ当な世界との紐帯を失って、「闇社会」に落ちてからのお話が描かれる(この闇社会の雇主「L」を、こちらもトリアー作品常連のウィレム・デフォーが演じている)。

ジョーに与えられたその仕事とは、言うなれば「取り立て屋」である。

それまでは当たり前に、暴力的な脅迫によって取り立てていたのだが、そういうやり方には屈しないタイプに、ジョーが対応することになる。そして、彼女の方法とは、相手の性癖を暴き、そのプライドを徹底的に打ち砕くことで、精神的に抵抗できなくするという方法だ。ジョーはこのやり方で実績を上げ、用心棒役の男二人を従える、取り立てグループのリーダーに収まったのだ。

ところが、そんなジョーもそれなりに歳をとってオバさんになったので、「L」は「そろそろ後継者を育てろ」と言い、孤児院にいる、ある十代半ばの少女をジョーに紹介する。

やむなくジョーは「孤児に興味のある、経済的には恵まれている孤独な女性」を演じて、孤児院での接触を重ねるうちに、その娘に好感を抱くようになり、娘もジョーを慕うようになって、娘はジョーに引き取られることになった。

しかし、その娘には、レズビアンの気があったようで、ジョーにそうした関係まで求めるようになり、二人は、より深い仲になる。

そんなある日、まだ明かしていなかったジョーの「仕事」を「私にも教えて。あなたを手伝いたいのだ」と、娘が言い出す。情が移ったために「闇仕事」をやらせたくなかったジョーは、やむなく娘を連れて仕事に出、現場教育を施すことになる。

そして、そんなある日、指示どおりに取り立て対象の家へ赴いたところ、表札を見て、そこが別れた夫ジェロームの家だとわかる。夫や息子に合わせる顔のないジョーは、娘に「あなたなら、もう私がついていなくてもやれるはず。私は帰るから、やってごらんなさい」と言って、先に帰ってしまう。

そして、娘の帰りを落ち着かない気持ちで待っていると、娘は意気揚々と帰ってくる。ジョーが「どうだった?」と尋ねると、娘は余裕綽々で「あんなおじさんなんてちょろい」と言い、巻き上げてきた札束をジョーに見せる。

その後も娘は、ジェロームから順調に金を巻き上げて帰ってきたが、ジェロームのことが気になり、こっそりと娘のあとをつけていった結果、じつは二人が男女の仲になっていたことを知り、ジョーはショックを受ける。

だが、逆に自分の方が二人に見つかってしまい、事情を知った二人から「最低の女だ」と蔑まれ、さんざ暴行を受けた上で、路上に置き去りにされるのであった。

一一そして、これが本作の冒頭シーンにつながる、という作りになっている。

で、このあとジョーは、セリグマンとのやり取りの中での励ましにより、生まれ変わった気で、もう一度人生をやり直せそうだ、と語る。

長話の間にいつの間にか夜が明けてきて、路地裏で日当たりの悪いのセリグマンの家にも、ささやかな陽光が差し込んでくる。

セリグマンは「話し疲れただろう。ゆっくりやすみなさい」と言って、ケガでベッドに横たわるジョーを残して、部屋を出ていく。

一一で、ここで終わっていたら「良いお話」となるのだが、当然のことながら、トリアーは、これでは終わらせない。

なんと、セリグマンは、下半身裸で部屋へと戻ってきて、ジョーのベットにまで潜り込み、ジョーに「知らない男とも、おおぜい寝てきたんだろ」と、強引に肉体関係を迫る。

だが、失望したジョーは、日頃から携帯していた拳銃でセリグマンを撃ち殺し、何処かへ出ていくのであった。

しかし、このどんでん返しは、いかにも無理がある。

セリグマンの「善人ぶり」の「描き方」は型通りであり、トリアーの場合だと、明らかにこれは、あとでその「偽善」を叩き潰すための「お膳立て」でしかないのだろうと、おおよそ予測がついてしまうものなのだか、より大きな問題は、トリアーの、セリグマンの描き方が、あまりに「恣意的」であり、セリグマンの「人格の描き方に、一貫性がない」という点だ。

つまり、後で豹変するにしても、作劇的には、あらかじめ「伏線」を張っていてこそ、観客は、そこに「一貫性」を感じて納得もするのだが、セリグマンの描き方には、そうした「伏線」が無い。それでいて、いかにも「映画のお約束どおり」に、ただ善人として描いているから、セリグマンの豹変には(意外性があって)驚かされはするものの、その豹変には「説得力」がなく、まるで二重人格者ででもあるかのように見えてしまうのだ。

しかし、これでは、所詮マッチポンプでしかなく、「偽善」を批判したことには、ならないのではないだろうか。

つまり、トリアーのセリグマンの描き方は「恣意的」であり「ご都合主義」的であって、真の意味での「偽善者批判」にはなっておらず、単なる「善人」への誹謗中傷レベルにとどまってしまっている、ということなのだ。

だが、そんなことをやりたいだけなら、なにもこんなに長い映画を作る必要はない、ということになってしまう。そして、事実そうなってしまっているのである。

本作のラストは、「論理的に真相を暴く」という「本格ミステリ」的な説得力を持たず、「伏線」も張らずに、「前言撤回」の手法によって、いきなりの「どんでん返し」を仕掛けてくる、例えば『スクリーム』シリーズ(ウェス・クレイブン監督)のような、安手の「驚かし映画」と同様のものになってしまっている。

これはいかにも残念な、しかし大きな弱点なのだが、問題は、この弱点が本作に限るものではなく、トリアー監督の本質に根ざす、骨がらみの弱点だと考えられる点なのだ(なお、個人的には『スクリーム』などのB級作品も好きだ)。

○ ○ ○

そんなわけで、ここからは、現時点における、私の「ラース・フォン・トリアー観」を、総論的に語っておきたい。

「ラース・フォン・トリアー・レトロスペクティブ 2023」の公式パンフレットに掲載されている、「 「制限と想像」の哲学から生まれる映画の可能性」の中で、映画ジャーリストの立田敦子は、トリアーにインタビューしたことがあるとして、次のように書いている。

『 「子供時代、自由主義の両親に育てられ、小学校へ通うことさえも義務づけられず、11歳で学校を退学した。自由すぎて、精神的不安定になった」「子供時代は、子供に判断させるのではなく、親が決めてあげる必要がある。自由すぎるのは子供に負担を与える」という。強迫性障害(OCD:Obsessive Compulsive Disorder) や躁鬱などメンタルヘルスの問題を抱えていることを公言しているトリアーだが、この話は説得力があった。

初期の頃、彼は「ドグマ95」という映画運動をトマス・ヴィンダーベアらとともに発足した。「純潔の誓い」と呼ばれる10箇条のルールに基づいた映画制作を行うプロジェクトだ。カメラは手持ち、ライティングはしない、 衣装やヘアメイクは自前で、プロを使わないなどの規則である。自由に何でも手に入る時代に、あえて制限をつけることで、創造の力を刺激しようという試みである。』

こうした事実を知れば、トリアーの「奇妙な個性」の出どころは、おおむね明らかだと言えるだろう。

つまり彼は、彼を一方的に「自由の育てよう」とした両親を、憎んでいるのである。

そんな「教育方針」であり「育て方」に苦しめられたのだ。

そして、そんな彼にとって、両親は「口ではご立派なことを言うけれど、肝心の子供のことを考えてはいない、自己満足的で自己中心的な、偽善者である」と考えられていたのだ。自分は、その「被害者」なのだ、と。

つまり、トリアーの作品に繰り返し登場する、否定されるべき、化けの皮を剥がれて然るべき「偽善者」の原型は、彼の両親なのだ。

彼は、幼い頃に植えつけられたトラウマによって、たぶん、ほとんど生涯にわたって、その傷口のかさぶたを、剥がし続けることになる。「たしかに、自分も頭のおかしい人間だが、しかしそうなったのは、おまえたち(両親)のせいだ」というわけである。

たぶん、トリアーの両親というのは「知的レベルの高い、教養ある、恵まれた階層の人たち」であり「理想主義的」でもあったのだろう。だから、自分たちの信じる「理想的な教育法」を、愛する息子のために徹底した。

しかし、その「徹底性」が、その「(教育)イデオロギーの押しつけ」が、「実験動物」にされたも同然のトリアーには、我慢ならなかったのである。「それで、お前たちは満足できたかも知れないが、肝心の私は、苦しめられただけだったのだ」と。

だから「ドグマ95」という「シンプル主義」も、息子のために「惜しみなく与えた」両親に対する、「反動」だと見ていいだろう。「その贅沢が、過剰さが、私を狂わせたのだ」と。

しかし、トリアーの作品をいくつか観た人なら、すぐに気づくだろうが、彼のビジュアル面での才能とは、その「多彩」さ、作品ごとに、違った「美しい絵」を「刺激的な手法」を見せてくれるところにあり、その過剰なまでの「豊かさ」に由来するものであろう。

そして、このような才能が、どうして彼にあるのかといえば、それはたぶん、彼は幼い頃から、教養ある両親に「惜しみなく与えれていた」からではないだろうか。強制はしないが「これもいいよ、あれもいいよ」と、美しいものを薦めてくれる。一一ただし「反道徳的なもの」「非倫理的なもの」を、禁止だ。

だから、トリアーは、多彩な「美しい絵づくり」ができるその一方で、ことさらに「反道徳的なもの」「非倫理的なもの」を描かずにはいられなかった。「禁忌(タブー)」に挑戦しないではいられなかったのである。

つまり、これも一種の「強迫症」だったのだ。

だから、彼の「ドグマ95」は、あっさりと挫折することが運命づけられていたのである。

トリアーのような、病的なまでの「反動的オプセッション(強迫観念)」を抱えている人には、「自制」ということができない。「枯れて、変化に乏しく淡々と」生きるとか、そんな作品を作る、なんてことができるわけがないのである。

そんなわけで、トリアーの「個性」であり「魅力」というのは、良かれ悪しかれ「両親の遺産」であると言えるだろう。

彼は、彼に「自由」を押しつけた「偽善者」である両親を憎んだけれども、しかし、その彼自身が、自身の「偏ったイデオロギー」を、観る者に「押しつける」ような作品ばかりを撮り続けている。

彼の作品には、本当の意味での「フェアプレイ精神」を欠いており、是が非でも「自分のやり方=自分の主張」を通さずにはいられないところがあるから、例えば『ニンフォマニアック』のラストのような無理が生じ、そこに「無理矢理」感が生まれてしまうのである。

つまり、トリアーは、両親を憎み批判しながらも、結局は、その「美意識」において、裏返しではあれ「両親そっくり」な、教養ある、しかしいささか「おしつけがましい」作風の作家になってしまった、ということのなのではないだろうか。

(2023年10月6日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・