『ONE PIECE FILM RED (ワンピース フィルム レッド)』 : みんなの幸せのために

映画評:谷口悟朗監督(原作・尾田栄一郎)『ONE PIECE FILM RED』

劇場用長編版『ONE PIECE』の最新作『ONE PIECE FILM RED』を観てきた。

しかし、私は『ONE PIECE』ファンではない。原作マンガも読んでいないし、アニメ版はテレビシリーズも、これまでの劇場用長編も観ていない。

知っているのは、カラオケ映像情報がメインで、あとはあちこちでの聞きかじりの知識。メインキャラクターの名前と、世界設定のあらましを知っている程度である。

では、そんな私がどうして、今回初めて劇場用長編版『ONE PIECE』を観てきたのか?

それは、「note」で私がフォローしている、映画好きの佐藤厚志さんが、この作品をえらく褒めていたからである。

このレビューは、タイトルからして『マンガ映画の傑作』とあるし、本文で、特に私の目を惹いたのは、次の部分である。

『お話のおおまかな枠組みは、最初こそ幼児向けのアイドルアニメの体裁をとりつつ、どうやら本作における音楽や歌がお話に深く関与していると判明するあたりからマクロスみたいになる。さらにフィリップ・K・ディックのとある小説から一部のアイディアが転用されている。がっつりとSF映画のジャンルに足をつっこんでおり、相当な意外性がある。これに関しては序盤からかなり大胆な仕掛けが施されており、なかなか論理的だ。』

佐藤さんは、謙遜してだろうが、いちおう『にわかワンピファン』なのだそうで、本作についての『シャンクスの過去はマンガの方でも書かれていなかったはずで、何気に重要なエピソードである。』という、細やかな指摘もある。

だが、このあたりは『ONE PIECE』に無知な私には、判断のしようもない部分だった。

そこで私は、このレビューの後半はあえて読まないで、映画を観に行くことにしたのだ。

したがって、私のこの映画に対する興味は、もっぱら、その『相当な意外性』にあったと断じていいだろう。

というのも、私はそれなりに「本格ミステリ」を読んできた人間なので、「驚かせ方」の基本パターンをおおむね知っており、よほど油断でもしていないかぎりは、善かれ悪しかれ「滅多なことでは驚かない」人間なのだ。

言い換えれば、この映画を観に行こうと考えた段階での私の正直な気持ちは「お手並みを、見せてもらおうか」(池田秀一の声で)という、かなり上から目線のものであったのである。

ちなみに、佐藤さんは上の引用部分で『フィリップ・K・ディックのとある小説から一部のアイディアが転用されている』と書いており、私はディックファンでもあったので、そちらも気にならないわけではなかったが、ディックと言っても、それはそれなりにいくつかのパターンの作品があるから、そちらはあまり詮索せず、単純にディックの名前が出ているだけで期待が高まっただけであった。

では、私は、本作『ONE PIECE FILM RED』について、佐藤さんが『相当な意外性』と書いた点を、どのようなものと、予想したのか。

私が注目したのは、本作で初めて『ONE PIECE』を監督する(外部の血を入れる)ということで、一部に話題になった谷口悟朗監督が、劇場版も作られたオリジナルテレビアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』シリーズの監督であると同時に「原案」者でもあった事実だ。

そして、ざっと見ただけだが、あるネット記事(URL等不明)で谷口監督が「『ONE PIECE』ファンだけの作品ではなく、そうでない人でも楽しめる作品にした」という趣旨のことを語っていた点である。

つまり、この映画の主たる魅力は、『ONE PIECE』マニア的な知識がなくても楽しめるものである、ということ。そして、そういう作品を作ったとすれば、どうしても監督の「個性」が強く出てしまうのではないか、と予想した。

ならば、谷口悟朗監督の「個性」とはどのようなものか、ということになるのだが、残念ながら私は、谷口監督の作品をそれほど観ていないし、特にファンというほどのこともない。

だが、唯一観た、劇場用作品の『コードギアス 反逆のルルーシュ』三部作が抜群に面白く、特に私の興味を惹いたのは、この作品におけるメインのSF設定である「ギアス」と呼ばれる超能力にあった。

この「ギアス」は、簡単に言えば、人の心を思うままに操ることのできる能力である。

つまり「催眠術」みたいなものなのだが、催眠術との違いは、その効果が死ぬまで続くという点だ。ギアスの使い手であるルルーシュによって、ギアスを施された者は、人格そのものが作り変えられ、奴隷化させられてしまう、のである。

主人公のルルーシュは、復讐のためにこのギアスを使い、世界制覇を目論む。その目的のために「非情」に徹したルルーシュは、いざという時は、旧友にさえギアスと使い、それまで心優しかった人が、冷酷な性格に作り変えられてしまったりする。こうした描写は、そのキャラクターに馴染んでいたファンには、かなり心の痛むものだが、同作は、そうしたシビアな政治権力闘争の世界を描いており、そこが「すごい(非凡)」だと、私は高く評価したのである。

したがって、本作『ONE PIECE FILM RED』に、谷口悟朗監督が何かを仕掛けるとすれば、それは「ギアス」などに見られる「操り」なのではないかと予想した。

この予想には、もう一つの根拠として、本作の予告編を見ると、今回のメインキャラであるウタが、ルフィの旧友であるにも関わらず、単純に「ルフィの味方役」ではなさそうな描写があった点である。

つまり、本作で、主人公ルフィと戦うのは、ウタになるのではないか。そして、旧友同士でなぜ戦うことになるのかと言えば、それはウタが何者かに「操られる」からではないかと、そう予測したのである。

一一で、結果はどうであったか?

○ ○ ○

【※ 以下、論評の必要上、ネタを割りますので、未鑑賞の方はご注意ください】

本作『ONE PIECE FILM RED』のメインの仕掛けは「操り」ではないかという、私の予測。

一一これは、ハズレだった。

本作のメインアイデアは、言うなれば「メタ・フィクション的仕掛け(作中作)」であり、「本格ミステリ」的な言い方をすれば「叙述トリック」であった。

どういうことか、説明しよう。

ウタは、みんなが楽しく生きられる、争いのない「新しい世界」を作りたいと思った。

そこで考えたのが、「ねずみたけ」と言われる特殊なキノコ(マジック・マッシュルーム)を使って、彼女のコンサートに集まってきた「平和な世界」を望むファンの人たちを眠らせ、何もかもが叶う「夢の世界」に、人々を閉じ込めることであった。

つまり、この映画は、ウタのコンサートから始まるのだが、すでにこの冒頭からして、現実そっくりな「夢の中の世界」なのである。

だから、ウタはそこで、トンデモない(破格の)術を使うのだが、それは、「アニメ作品の中」でのことあり「『ONE PIECE』の世界」でのことだから、私たち観客は、そのことを、それほど不思議には思わない。「『ONE PIECE』の世界」は、不思議な「術者」や「能力者」の世界だからである。

だが、この冒頭のコンサートシーンで描かれるウタの「術」が「並外れている=『ONE PIECE』の世界からも逸脱している」ということについては、コンサートに来ていたルフィの仲間たちからも「あんなにすごい術を使う人なんて聞いたことがない」といった「驚きの声」として、「伏線」が張られている。

つまり、ウタの「術」が、彼らが言うように「『ONE PIECE』の世界」という「(作中の)現実の世界」を超えたものなのであれば、この「ウタのコンサートシーンの世界」とは、「『ONE PIECE』の世界」という「(作中)現実の世界」ではあり得ず、その「(作中の)現実世界」の中に、さらに虚構された「偽の世界(リアル)」だということを暗示していたのだ。

「ウタのコンサートシーン」における「ウタの万能性」は、そこが「ウタのつかさどる、夢の世界」だったからこそであり、この「作中作」の世界では、「作者」であるウタに敵う者など、原理的に存在しない、ということになるのである。

そして、物語中盤で、この「ウタの不思議なコンサートの世界」は、実は「夢の世界」だったということが明かされ、後半は、いかにこの「夢の世界を脱出するのか」が描かれる。

したがって、本作『ONE PIECE FILM RED』における「意外な仕掛け」とは、この「作中作(メタ・フィクション)」性にあったのであり、後半は、いつもどおりのアクションシーンがメインとなり、そこで従来の『ONE PIECE』ファンにも楽しんでもらうというのが、この作品の大まかな「作り(構成)」だったと言えるのである。

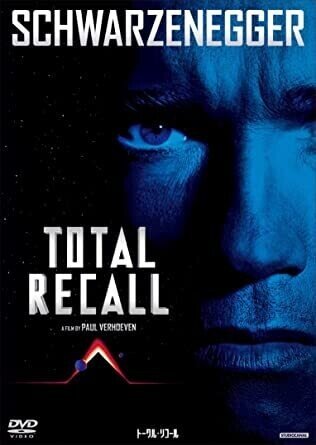

では、この作品の「仕掛けとして作中作(メタ・フィクション)」のどこが、佐藤さんの言う『フィリップ・K・ディックのとある小説から一部のアイディアが転用されている』のかというと、わかりやすい例で言えば、アーノルド・シュワレツネッガー主演で映画化され(コリン・ファレル主演でリメイクも作られ)た『トータル・リコール』の世界と「構造がまったく同じ」だということである。

要は、それまで「当たり前のように描かれていた不思議な世界が、じつは夢の世界であった」という「仕掛け」である。一一こう書くと「なんだ夢オチ」かという人もいるだろうが、「SF映画」にしろ、「アニメ」作品にしろ、それらの多くは「現実にはあり得ない不思議な世界」を描くことを通例としているから、観客・視聴者の多くは、かなり荒唐無稽な世界が描かれていたとしても、「これがこの作品における現実(リアル)なんだな」と受け入れて、そこにいちいち疑いを挟むことはない。例えば、ルフィの体がゴムのように変形するといっても、それに「人間の体があんなになるわけがない」というような「的外れなことをいう観客」はいないだろう。それは「そういう世界」なのだということを受け入れなければ、基本的に「フィクション」は楽しめないからである。

だが、「メタ・フィクション」とは「虚構を語る虚構」と言い換えることもでき、人々が「当たり前に受け入れているフィクション」が、所詮は「虚構=非現実」でしかないことを、あらためて突きつける性格がある。わざわざ「それは現実ではないんだよ」という「嫌なことを言う」批評性を持っているのが「メタ・フィクション」であり、「作中作」形式とはそうした「メタ・フィクション」の性格を持ったものなのだ(例えば、『国家は実在しない』というタイトルの映画は、メタ・フィクションである。なぜなら、国家は、決まり事であり、観念であり、共同幻想でしかなく、実体を持たないもの、つまり虚構でしかない、ということを語る映画=虚構だからだ)。

しかし、個人的なことを言えば、私は、この「メタ・フィクション」であり「作中作」形式の作品に、ことのほか惹かれる人間だったので、下のような論文まで書いていたから、本作『ONE PIECE FILM RED』の「仕掛け」についても、「予測的に当てる」ことこそできなかったものの、種明かしをされても「ああ、そのパターンだったか」と思いはしたが、驚くほどのものではなかった。

要は、「このパターン(メタ・フィクション)の傑作」に数多く触れてきた、いわば「すれっからし」で、このパターンに「慣れており、耐性が出来ていた」ので、残念ながら、この程度では驚くことができなかった、というわけである。

○ ○ ○

だが、この「メタ・フィクション=作中作」形式は、本作のテーマに直結したものだとも評価できよう。

そのテーマとは「現実は厳しいけど、そこから逃げるのではなく、立ちむかおうよ」という、『コードギアス』の谷口悟朗監督らしいものだった、と言えるだろう。

最初にご紹介したレビューの後半で、佐藤厚志さんは、次のように指摘している。

『終わり方はかなりビターで、その結末は観客に委ねられている、が、その見通しは辛いものである。最後に赤ひげ海賊団の面々が何かに向かって整列している描写がちらっと映るが、明らかに「埋葬」への参列そのものだからだ。ルフィたちはまた明るい旅に戻っていく。だが、我々はまだ苦境にたたされたままだ。映画は苦境を脱するための答えを用意してくれない。そもそも安易な決定はいずれその身を亡ぼすことを説いた映画でもあり、そんな訳で映画を見た後はどこか突き放されたような気持ちになる。これこそが安易な答えを出さないことだ、と言わんばかりにだ。

ただ私はもう一度、この映画をじっくりと味わいたいと思う。作中では試行錯誤がされ、それでも答えが出なかった。それは苦しいことを意味するだけでなく、実は本当に美しいものだからだ。あの肩を丸めて劇場を後にした子供たちにもそれが、いつかわかるようになればいいのだが、とも思う。』

つまり、端的にいってしまえば、この物語は「ウタの死」を暗示して終わるのだ。

みんなの幸せを願ったために、道を踏み外してしまった、かわいそうな優しい娘ウタ。

しかし、この作品が語っているのは、「アイドル」や「音楽」や「アニメ」を含めて、それがいかに楽しいものであろうと、それを「現実逃避の具」にしてはいけない、ということだ。

「娯楽」は、「人を励ます」ものであって、人から「現実に立ち向かう力を奪う」ものであってはならない。

だが、ウタは、「現実逃避」という誤った道を選んでしまったために、最後は人々からの支持さえ失ってしまう。ウタの誤ちとは、「自分の力で、みんなを救ってあげる」という、自己過信であったとも言えるだろう。

無論、人を助けたい、助けようという気持ちは、素晴らしいものだ。だが、最終的には、自分の運命を決めるのは自分であって、他人であってはならない。幸せになるのも不幸になるのも、最終的には、自分で決めるものでなければ、人は「与えられた幸せ」では、決して完全な満足は得られないからだ。つまり「幸せとは、自分の力でつかんだもの」なのである。

本作は、「音楽映画」としての側面を持っており、それを「売り」として前面に押し立てているが、谷口監督は、本音の部分で、こういう「流行(売れ線)に迎合する作品作り」を良しとはしなかったからこそ、ウタの「歌」を、人を幸せにするものではなく、結果としてではあれ「ギアス」と同様に、人を洗脳し、不幸せにする技術として描いたのではないだろうか。

よく言われることだが、「美とは、善でも悪でもない」のだ。ただ「気持ちが良いもの(快)」なのである(表面的な快不快ではなく、その本質としての快)。

だから、「アイドル」も「音楽」も「アニメ」も、それを「人々からカネを巻き上げるための道具」にするのではなく、本当の意味で「みんなを幸せにする」ための道具にしなければならない。でないと、アイドルであろうと音楽家であろうとアニメ作家であろうと、本当の意味での「創作の喜び」は得られないのではないか。

そんな「シビアなメッセージ」を、谷口悟朗監督は、本作に込めたのではないだろうか。

(2022年9月22日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・