ロバート・ロドリゲス監督 『ドミノ』 : ホンモノとニセモノ

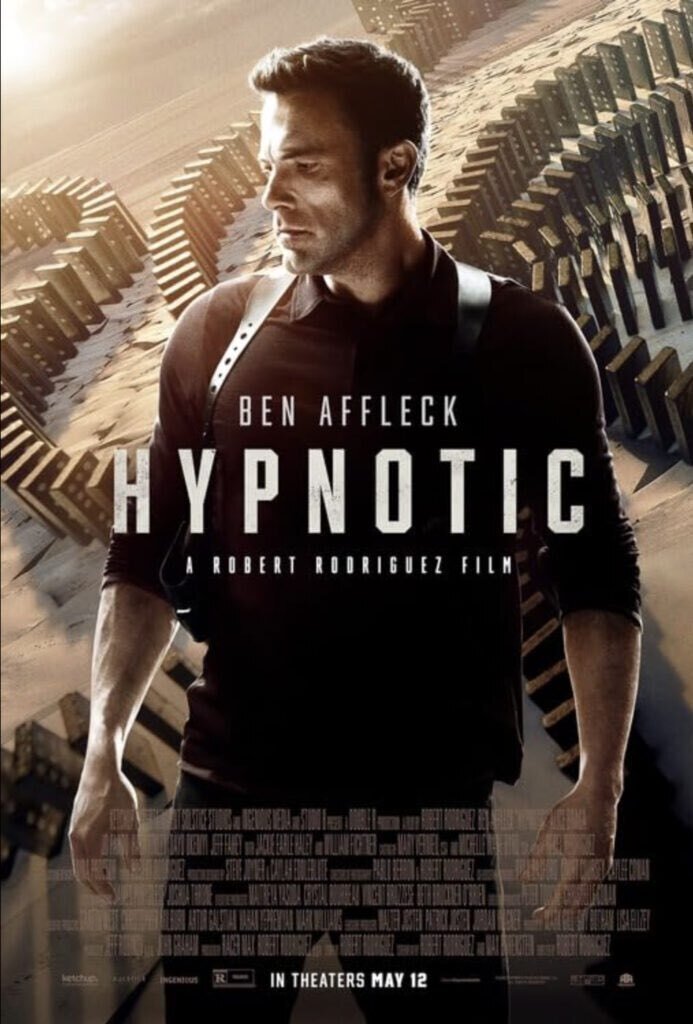

映画評:ロバート・ロドリゲス監督『ドミノ』(2023年・アメリカ映画)

「クリストファー・ノーラン+フィリップ・K・ディック÷3=ドミノ」といったところだろうか。

「÷2」ではないのは確かだが、「÷4」というのでは厳しすぎる。だから「÷3」ということにしたのだが、厳密に言えば「÷3・5」とすべきなのかもしれない。

「あらすじ」は、次のようなものである。

『オースティン警察の刑事ダニー・ローク(ベン・アフレック)は、最愛のひとり娘ミニーを失った悲しみから立ち直れずにいる。容疑者が逮捕されたにもかかわらず、彼は誘拐したことも、どこに連れて行ったのかもまるで思い出せないというのだ。そんなある日、ロークと相棒ニックス(JD・パルド)は、特定の貸金庫を狙った強盗が計画されているという匿名の通報を受け、銀行に向かった。

隠れて監視するロークが目を付けたのは、銀行の外にいたひとりの怪しげな男(ウィリアム・フィクナー)。その男が隣の見知らぬ女性に話しかけると、女性は突然奇怪な行動を取り始める。そんな様子を見たロークは急いで貸金庫に駆けつけ、男より先に到着。目的の金庫を開けると、中に入っていたのはなんとミニーの写真だった。写真には、「レヴ・デルレインを見つけろ」と書かれている。ロークはふたりの警官を伴って屋上まで男を追い詰めるも、警官は突然暗示をかけられたようになってお互いを撃ち殺し、男は屋上から飛び降りた。すぐに見下ろしたが、地面に男の姿はない。いったい、何が起こったのか。

この出来事がミニーの失踪に関係していると信じるロークは、匿名の通報者の居場所をたどりあてる。そこにはダイアナ・クルス(アリシー・ブラガ)という名の占い師がいた。人の心を操る能力を持つ彼女は、男の正体を教えてくれる。彼とクルスはかつて同じ秘密組織に所属していたというのだ。そこにミニーはどうつながるのか。次々に危険が降りかかる中で、ロークはその答を探そうとする。』

(『ドミノ』公式ホームページ・「STORY」より)

この作品は、2つの点で、私の好みだった。

(1)催眠術で人をあやつる敵との闘い。

(2)自分が見ているものが現実だという保証のない世界での闘い。

といったことだ。

(1)について言えば、例えば私は、黒沢清監督の『CURE』(1997年)が大好きなのだが、一時は流行ったとも言えるであろう、「催眠術犯罪もの」の面白さは、「誰も信じられない」という「サスペンス」性にあると思う。つまり、自分以外のすべての人が、敵か味方かわからない。

普通のサスペンスものであれば、「悪人が善人を装っている」とか「善人が悪人を装っていた」とかであり、「装って」こそはいても、完全に「変わってしまう」わけではないから、「キャラクターの一貫性」という原理において、ある程度は、誰が善玉で、誰が悪玉なのかが推測ができるし、その点で、観客には、一定の「安心感」が醸成され得る。

ところが、(現実の催眠術ではなく)こうした「催眠術もの」では、本当の善人が、次の瞬間には、ころりと悪人にもなるし、殺人鬼にもなる。長年仲睦まじく暮らしてきた夫婦の、夫や妻が、あるいは無垢な子供ですら、次の瞬間には、笑いながら銃や刃物を突きつけてくるかもしれない。

つまり、信じられるのは「自分だけ」という、孤立無縁に置かれるから、おのずと気の抜けない、緊張感あるサスペンス作品になるのである。

(2)は、(1)に、さらに「自分自身の目さえ信じられない」という要素を付け加わる。

周囲の誰も信じられないだけではなく、自分自身の目さえ信じられなくなるのだ。

だが、そんな何の保証もない「悪夢」のような世界だからこそ、人はそこからの脱出を目指さないわけにはいかない。

しかし、こうした場合にも唯一信じられるものがある。それは、自分の「知性」だ。

自分の「目」に代表される「外部認識(入力情報)」は操られうるが、少なくとも「映画における催眠術」は、主人公の「意志」そのものを、丸ごとコントロールできるというわけではない。つまり「自由意志」には手をつけられないのだ。

どういうことかというと、「映画の中の催眠術」は、主人公らに対し、「誤った外部情報」を与え、相手の「認識を歪める」ことにより「判断を誤らせる」。そうしたかたちで、主人公をさえ「誘導的にコントロールする」ことはできても、主人公が「私が見ている、この現実は、偽物なのかもしれない」と疑う、その「メタ認識」までは、思いのままにはできないのである。

そもそも「人間の意識を、完全にコントロールできる催眠術」などというものが可能なのであれば、それに抗うことは、誰にもできないなのだから、すべては「されるがまま、なるようにしかならない」ということになって、「逆転」はあり得ず、娯楽映画として成立しないのである。

これは、現実の「詐欺犯罪」などでもそうで、詐欺師というのは「誤った情報」を狙った獲物(被害者)に与えることで、その相手自身に「その自由意志において、誤った判断をさせる」ことにより、結果として、相手を操るのであって、「これは嘘ですが、この通りにしなさい」と言って、従わせるわけではない。そんなことはできないのだ(例えば、直近の事例では「頂き女子りりちゃん事件」参照)。

だから、現実でもそうだし、本作『ドミノ』でもそうだが、そうした「情報操作」による外部からのコントロールに対しては、誰もが同じ反応を示すとは限らない。

つまり「暗示」や「催眠術」に、かかりやすい人もいれば、比較的かかりにくい人もいる、ということだ。

では、こうした差異がどこから出てくるのかといえば、それは「自己の認識」に対する「自信の度合い」による、と言えるだろう。

まず、自分の「現実認識」に対する「自信の強度が高すぎる」人は、騙さやすい。

どういうことかというと、これは、「認知」とその「判断」の間に、適切な「距離」が保てているか否か、すなわち「認知」と「メタ認知」の「二層構造」を構築し得ているか否か、という問題だ。

平たく言えば、「認知即確信」という「自信過剰」な判断におちいらず、自身の「認知能力」に対し「適度な自己懐疑(自己批評性)」という「距離」を持ち得ているか否か、ということである。

「特殊詐欺」に関する話などでしばしば、被害に遭うのは「自分だけは、絶対に騙されない」という、過度な自信を持っている人だ、と言われるのも、こうしたことからだ。

こうした「自信過剰」の人は、「適度な自己懐疑(自己批評性)」を持っておらず、言うなれば、認識構造が「単層」なため、誤った情報あるいは「偽情報」に対する「みずからの誤認(可能性)」に対し、「ストッパー」が働かない。より正確には、「理性的懐疑」というストッパーを、そもそも構築し得ていない、ということになるのだ。

だから、「催眠術」や「暗示」に対して抵抗できる「主人公」とは、「自分の認識を、適度に疑うことができる人」ということになる。

そしてここで、なぜ「適度」なのかと言えば、「自信過剰」とは逆に、行き過ぎた「自己懐疑」の場合は、それが「自信喪失」となり、そのせいで「判断停止」状態になって、その間隙(心の隙間)を敵(催眠術師)に突かれることになるからである。

つまり、「自己懐疑」や「自己批評性」というのは、なくてはならないものだが、過度であってはならない。

適切な「自己懐疑」とは「自己懐疑にすら、その適切性を懐疑するもの」でなければならず、適切な「自己批評性」とは「自己批評の適切性にも、批評的である」ということなのだ。

要は「強弱両方向での行き過ぎを自己監視する能力」としての「バランス感覚」が必要なのだが、これが「凡人」には難しい。

「凡人」というのは、わかりやすい単純さに、身を委ねてしまいたがるもので、要は、その意味で「意志が弱い」のである。

しかしまた、そんな「非凡な能力=理性の多層多視点性」としての「知性」を備えているからこそ、本作のような「催眠術もの」の主人公は、「ヒーロー」たり得るのだとも言えよう。

○ ○ ○

さて、そんなわけで本作『ドミノ』である。

本作は、非常に「よくできている」。「完成度の高い作品」なのだ。一一にもかかわらず、「なるほどね」という感じの「納得」はあっても、「圧倒」されることはない。「圧倒するほどのもの」が無いのだ。

こうなってしまった最大の要因は「新しいものが、何もない」ということであろう。つまり、全体のどこを切って見ても「既視感」があるのだ。どこまで見たことがあるような、聞いたことがあるようなものでしかない。

よく指摘されるように本作は、クリストファー・ノーラン監督が『メメント』『インソムニア』『インセプション』『インターステラー』『TENET テネット』などで、切り口や角度を変えながら何度も探求してきた「世界の多重性・多面性」といったことや、フィリップ・K・ディック原作の映画『トータル・リコール』『スキャナー・ダークリー』などで描かれた「現実と虚構の相互侵襲」的な世界が、いったん形式的に要素還元された上で、スッキリと組み立て直されたような作品なのだ。

したがって、「無駄」がなく、じつにスッキリしており、その意味で完成度も高い。だが、何かが足りない。

何が足りないのかと言えば、ノーラン作品が持っていた「過剰性」や、ディック作品が持っていた「不安」が、この作品には欠けているのだ。

もちろん、娘を誘拐されている主人公は、そのことで「悩んでいる」し、目の前で信じられないことが起こったり、心を許せる相棒の刑事に殺されそうになったりして、何を信じていいのかがわからない不安に襲われはするのだが、しかしそれは「不安です(よ、当然)」という感じの「形式的な感情」、「シナリオ上での感情」や「設定」であって、その「懐疑」や「不安」の描き方自体は、通り一遍なのだ。

だから、作りとしては「よく出来ている」のに、映画としては「絵解き」の域を出ず、作品に厚みがない。

ピカピカに磨き上げられた作品なのだが、持ってみると、それはプラスティック製品の軽さしかなく、ずっしりとした手応えや「存在感」がないのである。

もちろん、この種の作品をあまり観ていない人であれば、その「巧緻な作り」と「完成度」だけで満足できるだろう。その域には達している。

だが、こうした作品を見馴れた者には、本作は「プラスアルファ」が無く、よく出来てはいるが「優等生」の域を出ない、面白みに欠ける作品なのだ。

結局これは、こうした「認識論的不安」に訴える「形式」の作品として、その「形式」の範囲ではよく出来ているものの、それが「存在論的不安」にまで達してはいないからではないだろうか。

この映画を観て、「なるほどね」と思う人はいても、この映画を観て、「では、私が生きている今ここは、本当に現実なのか?」と疑う人はいないだろう。なぜなら、監督自身が、そんな疑いを、まったく持たない、幸福なリアリストだからだ。

言い換えれば、クリストファー・ノーランやフィリップ・K・ディックの作品が、「理屈」ではなく「感情」に訴えてくるのは、彼ら自身が、この「現実」を、完全には信じていないからではないだろうか。

彼らの、そんな「生な感情」が、この種の「形式」を呼び寄せるのと同時に、そこに、こもっているからなのではないか。

つまり、「現実」が「現実」だと信じられるのは、実のところ「見た目」や「手触り」といった「主たる外部情報」ではなく、実のところ、「におい」などの「意識にのぼらない情報」が、そこに加わっているからなのではないか。

クリストファー・ノーランやフィリップ・K・ディックの作品には、「濃厚な体臭」が漂っている。

ところが、本作『ドミノ』には、「オーデコロンのような匂い」しかしないのだ。

しかしそれは、ディックがくり返し描いた「模造品」の臭いなのではないだろうか。

(2023年11月3日)

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・