樋口毅宏 『タモリ論』 : 信仰を欲する、無神論者の屈折

書評:樋口毅宏『タモリ論』(新潮新書)

タモリには興味がない。そんな私が本書を読んだのは、もっぱら、著者の樋口毅宏に興味をもったからだ。

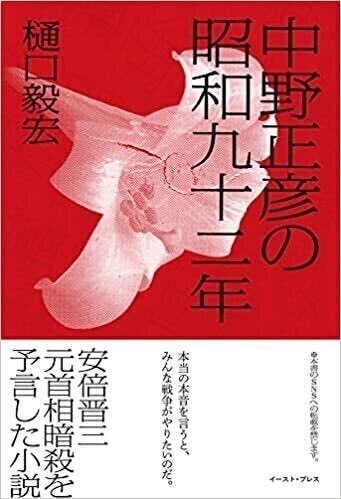

小説家である樋口毅宏の最近刊『中野正彦の昭和九十二年』が、今どき珍しくも「回収」されてしまった。この作家は、実在の人物や実際の事件を作中に取り込むことで、一種独特の「奇妙なリアリティ」を持つ作品を書くようなのだが、この小説に中では、昨年(2022年)7月に発生した、「安倍晋三元首相殺害事件」を「予言する」かのような内容が含まれていたらしいのだ。

無論、その部分が書かれた頃には、安倍晋三は生きてピンピンしていたのであり、記述内容はあくまでも「フィクション」に過ぎないのだが、この小説が完成した段階では「これは、うちでは刊行できません」と断った出版社もあったようだ。

なにしろ、政権の最長記録ホルダーであり、まだまだ政界への大きな影響力を持っていた現役政治家だから、そんな人の信者、例えば「ネトウヨ」なんかから睨まれたら鬱陶しいし、とにかく政治がらみ案件だから、何があるかわからないと、事なかれ的に断ったのであろう。

しかし、こんな面倒な原稿を受け取った出版社があった。それが今回「回収」された単行本を、いったんは刊行した「イースト・プレス」である。この出版社は、同作の内容を知りつつ、あえて刊行を引き受けた。

「安倍晋三元首相殺害事件」の発生が、原稿を受け取る前なのか後なのかは、詳らかではない。しかし、刊行されたのは、事件発生から5ヶ月も経っていたから、当然この事件を承知の上で刊行したのであり、事実、刊行された同書の帯には『安倍晋三元首相暗殺を予言した小説』という文言もあった。一一ところが、あえて出版されたはずのこの本が、書店頭から回収されてしまったのである。

「何か」があって(起こって)、出版社が「回収」を決定したというのは間違いないが、その「何か」が何なのかの説明はなかった。だが、普通に考えれば、何らかの嫌がらせや脅迫めいたことがあったのだろう。

したがって、この作品は、当面、新刊書店で購入して読むことのかなわぬ作品となってしまった。

で、私は、この回収小説の著者の作品を読んだことがなかったので、どんな小説家なんだろうと、その代表作と目される作品、文学賞の候補にもなった『民宿雪国』を読んでみたら、これが、ちょっと変だが、とても面白い作品であった。そして、その面白さは、その独特の「批評性」にあると感じて、下のレビュー「樋口毅宏『民宿雪国』:「知られざる傑作」の、モラルと批評性」を書いたのである。

その結果、さらに「この作家は何者なのだろう? 他の作品も読んでみなくては」となって、何冊かの本を入手したのだが、先に手に入ったのが本書『タモリ論』だったので、小説ではない作品も、作者を知る上では参考になるだろうと、タモリにはまったく興味はなかったのだが読んでみた、という次第である。

で、結果として言えば、本書は「(芸人としての)人物論」としては、弱い。

この「評論」というか「長編エッセイ」は、タモリその人を探求したものと言うよりも、自身の「タモリ愛」を語ることが中心になっており、言うなれば「事実なんかどうでもいい。これが俺の想いなんだ」という内容になっている。

評論家が書いたものではなく、いかにも小説家が書いた「主情」的な作品で、そういった書き方も「あり」だとは思うものの、やはり「事実へのこだわりが薄い主情主義」は、言うなれば「信仰告白」みたいなものだから、同じ信仰を持つ人たち、つまり、タモリファンや信者なら共感もできるだろうが、それ以外である私のような人間だと、冷たいことを言うようだが「あ、そうですか」という感じでしかなかった。

なにしろ、安倍元総理が殺された時でも「殺されちゃったかあ。まあ、ファンも多いかわりに、私を含めて、安倍を嫌っている者も多かったから、こんなことにもなったんだろうな」と、醒めた反応しかしなかった(もちろん「追悼」などしなかった)くらいだから、本書についても、「(タモリに)興味のない者の反応」だと思っていただければ幸いである。

そんなわけで、本書『タモリ論』は、「タモリ論」として物足りないし、著作そのものとしても物足りない。

だが、著者である「樋口毅宏を知るための資料」としては、十分に役に立つものだったし、その意味では、とても興味深かった。

「この人が、あの傑作『民宿雪国』を書いたのか。なるほどなあ」と、そう納得することができたのである。

したがって、私が、ここから書くことは、「タモリ論」としての本書について、ではなく、本書に見て取ることのできる、樋口毅宏という人物についてである。つまり、「人物論」としての「樋口毅宏理解」ということになる。

○ ○ ○

前記の通り、『民宿雪国』を読んで感心した私なのだが、ただ、その文庫版に付録されていた二本の対談で、少し引っかかっていたことがあった。

対談の相手は、小説家の梁石日と映画評論家の町山智浩なのだが、この二人に対する樋口毅宏の態度が、いかにも「へりくだった」ものであり、『中野正彦の昭和九十二年』なんていう「ヤバイ」小説を書いたり、『民宿雪国』なんていう、けっこう癖のある小説を書いた人にしては、意外な感じがしたのだ。

「肝の据わった感じの人なんじゃないか」という先入見が、私にあったわけだが、それに反し、意外にも樋口は「年長者に対して、気を遣いすぎるくらいに気を遣う人」だった。それは、これ以上やると「へこへこしている」という印象にもなりかねないほどだったのである。

もちろん、年長者に対して気を遣い、ある程度へりくだるというのは、世間の常識に類する態度なのかもしれないが、『中野正彦の昭和九十二年』の「回収」という事実と、『民宿雪国』を読んだかぎりの印象では、「常識」なんか「くそくらえ」ってところのある人なのではないか、という印象があったから、意外でもあれば、物足りなくもあったのだ。

で、本書『タモリ論』を読んでわかったのは、この人が「回収」されるような小説を書いたりするのは、豪胆な反骨者(傾奇者)だから、というのではなく、むしろ、そうした人間への「憧れ」に発したものなのだろう、ということであった。

本書にも、多くはないが、『民宿雪国』に収録された二つの対談の相手である、梁石日と町山智浩への言及がある。

つまり、樋口はもともと、この二人に憧れており、賛嘆を惜しまなかったのであろうし、その後、小説家とデビューしてからは推薦文をもらったりする関係だったので、樋口にとってこの二人は、言うなれば「夢かなってお近づきになれた、憧れの人」だったのである。

そのため対談では、へりくだり過ぎるくらいにへりくだってしまったのだろうし、その態度はまさに、ファンであり信者のものだったのである。

したがって、本書『タモリ論』も、要は「憧れの人物」について、その「憧れ的な想い」、言い換えれば、なかば「片思い的妄想」めいた想いを、綴ったものだったと言えよう。

本書の本質は「タモリへのラブレター」であって、タモリを対象化し、一定の距離をおいて論じた「評論」などではなかった、ということだ。

本書は、190ページという、新書としては薄い部類に入る本である。だが、じつのところ「ラブレター」としては、期待された枚数が、いささか多すぎたようだ。そのため本書は、タモリだけを論じて、いや、語っているのではなく、じつは、それと遜色のない分量を、北野武と明石家さんまに割いている。

「タモリを論じるには、タモリを含めて『お笑いビッグ3』と並び称される、たけしとさんまについても、言及せざるを得ない」みたいなことを言い訳にして、その「妄想」を三人にまで広げ、それを最後はタモリでまとめる、みたいな形式になっているのだが、そのために本書は、「ファンレター」としては、いささか「不純」ものになっているとも言えよう。

樋口が、この三人のファンであることは事実なのだろう。だが、「三人を並べて」語るほどのファンなのかといえば、それはかなり疑わしい。

つまり、タモリのファンであることは間違いないにしても、たけしやさんまについても、同じくらいに熱心なファンだということではなさそうで、そこは「小説家」として、半ば無理やりにでも「妄想」を広げて、「好き」という感情をでっち上げたのではないかと、そう推察されたのである。

私は何も、そのことを責めているのではない。

樋口が、たけしやさんまについて、本書で語られるほどの「片思い妄想」を持っている(あらかじめ自然に持っていた)とは思えないのだが、それをもっともらしく書いたことが「不純」だと責める気はないのだ。

なぜなら、それも「小説家の芸のうち」だと思うし、何よりその「お世辞」については、樋口自身自覚していることでもあれば、より需要なポイントは、樋口が「自分は、本書で描かれたような、熱狂的かつ盲信的なファンでは、あり得ない(熱狂できない)」ということを自覚しており、そしてそのことを、自身「悲しんでる」というのが伝わってくるからである。

つまり、樋口毅宏という人は、「頭の悪い、信者の幸福」に、心底憧れているのである。

「ああいうふうになれれば幸せだろうな」と感じつつ、しかし、そうはなれない、自分の中の「醒めた目(批評性)」にも自覚的だから、つい「熱狂している演技」をしてしまい、「俺が、こんなバカだったらなあ」と、マゾヒスティックに自嘲しているのだと言えよう。

なぜ、そんな屈折した態度を採るのかといえば、それは「憧れたい自分」というのも決して「嘘」ではないからだし、その「嘘」ではない部分が、「愚かな弱さ」だというのも、自覚しているからである。

言い換えれば、樋口毅宏は、自分が憧れているような「強い人間」にはなりきれないことを知っているから、自嘲的に「へりくだってしまう」のである。「俺って所詮は、この程度のやつ」だと。

したがって、樋口毅宏が憧れるのは、自分の道を淡々と歩むことのできる「強い男」である。

それが、梁石日であり、町山智浩であり、タモリなのだ。

そして、弱さをかかえる自分を、多少なりとも「投影」して描いたのが、北野武であり、明石家さんまだったのだと、そう言えるだろう。

だから、樋口は、北野武を語った「第三章」の途中で、

『 と、ゴマスリにも飽きてきたので、そろそろ大事なことを書きましょう。落ちついて、次の行を読んで下さい。

ビートたけしは一一北野武は、偉大で偉大なる〝盗人〟です。

彼の芸風、演技、作品のほとんどは、パクリから構成されています。』(P93)

なんてことを書き始める。一一自身の「ゴマスリ」に、はっきりと自覚的なのだ。

しかし、無論彼は、たけしの「パクリ」を責めるわけではない。

単に「世間の人が知らない」ことで、一般的には「あまり歓迎されないであろう事実」を指摘した上で、それが決して、欠点でも弱点でもないことを、続けて論じていくのである。

『 浅草キッドの名著『お笑い 男の星座』の終章で、たけしがキッドに対して「お前らは誰かを好きになりすぎるんだよ」と説教するシーンがあります。これは(※ 水道橋)博士がこの本を執筆することになった動機を、師匠に代弁させたものでもあるわけですが、当のたけし自身も「誰かを好きになりすぎる」人だったのです。

そうなのです。「ああなりたい」とあこがれたのは僕たちだけでなく、かのたけし自身も同じなのです。僕たちが子供の頃たけしのマネをしたように、たけしも「なりたい男たち」のマネをしてきたのです。』(P113)

本当の意味での「盗用(自己の利益のために、黙って利用する)」のは良くないが、たけしのそれは「盗用」ではなく、オリジナルに対する「オマージュ」なのであり、いちいち「引用元」を示しはしていないが、見る人が見ればわかるようにやっていて、決して「隠しているわけではない」ということである。

例えば、アニメの世界だと、『新世紀エヴァンゲリオン』の「このカットは、ウルトラセブンからの引用だ」とかいったのと同様の話であり、要は「庵野秀明の、実相寺昭夫へのオマージュだ」といったことと、北野武のやっていることは同じだから、責めるべきものではない。

そもそも、あらゆる創作物は、その自覚の有無にかかわりなく、先行作品の引用の集積であり再構成であって、完全なオリジナル作品などといったものは、原理的に存在しえない、一一と、そういう話なのである。

だから、樋口毅宏自身の作品(小説)も、無論、そうした「引用の織物」であり、例えば、実在の人物や実在のものなどを引用すると、そこだけが目立つけれども、別に、フィクション作法として特別なことをしているわけではない、ということになるのである。

ただ、映画の場合は、ことさらに引用元を示す慣習はないけれども、小説家の自分としては、可能なかぎり、引用元への愛において、それを紹介をすべきだと考えており、それは、自分が敬愛する映画監督クエンティン・タランティーノと同じ態度で、好きだからこそ引用し、好きだからこそ紹介したいのだと、一一おおよそ、そんなことが、「北野武論」に事寄せて、語られているのである。

○ ○ ○

つまり、すでに書いたとおり、樋口毅宏という人は、「強い人」そのものなのではなく、「強い人に憧れているだけの弱い自分を、自覚している人」なのである。

言い換えれば、「憧れたいけれど、憧れているだけの自分を情けなくも弱い人間だと、そう自覚してしまう批評的な人」であり、そんな彼だからこそ、彼は、自身に強いて「強い行動」に出るのである。

樋口は、自然体でそれ(強気の行動)をやれるほどの強さは持っていないが、無理して、やって見せるくらいの、言い換えれば「憧れの強い人」を真似るくらいの「強い憧れ」なら持っているとは自負しているから、『中野正彦の昭和九十二年』といった少々ヤバそうなそうな作品を書いたり、強い人にしか書けなさそうな『民宿雪国』のような作品を書くこともできたというわけである。

ただ、それでも、樋口が、単なる「強い人」ではなく、「強い人に憧れて、少々無理をしながら強く出た」というのが、比較的簡単に見透かし得る「浮いた」部分はある。

例えば、それが『民宿雪国』の、第一章の終わり部分であり、私はそこに「違和感」を覚えた。

私はこのシーンに「どうして、こんなことをやっちゃうの?」と感じた。

その時点では、樋口が、時に「日本のタランティーノ」などと呼ばれるほどの熱心なファンだということも知らなければ、これまで3本ほどしかタランティーノ作品を観てない私が、このシーンについて、

『この作品(※ 『民宿雪国』)は、そんな人間の「弱さ」を、戯画化したかたちで描いている。

第1章にあたる部分まで読んだ時には、そのいささか「(タランティーノ風の)ふざけた」ような描写に、「この作品、本当に大丈夫なのか?」と疑ったりもしたものだが、物語はその後、そんな「歪んだもの」まで取り込んで、大きくうねっていく。』

と書きつけていたのだ。

つまり、このシーンは、意識してか無意識にかはわからないが、樋口の中の「タランティーノ的な部分」が、そのままオマージュ的に出ていたのである。だから「引用元」を知らなかった私は、唐突さと違和感を、そこに感じたのであろう。

そして、何よりもこうした、樋口のタランティーノへの「傾倒」は、タランティーノの中に自分と似たものを感じるが故のもの、つまり「とうてい他人とは思えないほどの共感」なのではないだろうか。

私に樋口の存在を教えてくれた(「note」で私がフォローさせてもらっている)「サトーアツシ」氏が、前期の拙論「樋口毅宏『民宿雪国』:「知られざる傑作」の、モラルと批評性」にコメントを寄せてくださった際に、私は次のようなレスポンスをしていた。

『しかし、(※ サトー氏オススメの、樋口のデビュー作を含む「雑司ヶ谷シリーズ」の2作が、氏の言うように)タランティーノの線で、最後までいくと、どんな小説になるのやら(笑)。

昔『キル・ビル』を観て呆れ、続編を観て「なんでこんな暗い話になるんだ」と呆れ、数年前に『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』では「なんで火炎放射器でここまでやるの?」と、そのガイキチぶりに呆れました。

(※ タランティーノには)なにか、けっこう鬱な破壊衝動があるのではと感じました。

基本、真面目そうだから好感は持ってるんですけど(笑)。』

つまり、私がタランティーノに見ていた「愛の深さと、どこか弱さを秘めたその攻撃性」を、樋口毅宏という作家も持っていたのであろう。

樋口は、タランティーノと同様、決して「暴力的」な人間ではないけれど、「強さ」に対する憧れがあり、その一方、自分は「強い人間」にはなれないという自覚もあるから、時に『ガイキチ』めいた「躁病的な笑い」としての「笑うしかないような、バランスを欠いた暴力表現」が出てくるのではないだろうか。

そう考えていくと、樋口毅宏も、クエンティン・タランティーノも、屈折の多い作家ではあるけれど、しかし、人としては、どこか気になる「健気さや可愛らしさ」を持っているように感じられて、私は、もう少しつきあってみようという気になっている。

ただ、私自身は決して、樋口やタランティーノのタイプではない。

例えば、樋口は『タモリ論』の最後のページで、こんなことを書いている。

『 人間のすることで、他の動物にはできないことがふたつあります。それは、笑うことと、祈ることです。』(P190)

これは無論、「笑うこと」と「祈ること」を肯定的に評価しての言葉なのだが、私自身は、嫌いというわけではないものの、「笑うこと」には、ほとんど興味がない。事実、お笑い番組はほとんど視ないし、「笑い」の入った小説や映画もほとんど読まないし観ない。「祈ること」に至っては、自覚的で実践的な「宗教批判の無神論者」である。

なぜそうなのかと考えてみると、私は「笑い」の中に「逃避的な麻痺」を見ているからだろう。恐ろしいもの、醜いものを直視するのが辛いからこそ「笑ってごまかす」というのが、「笑い」の本質にあるように思えるのだ。

そしてそれは、「祈ること」つまり「信仰」や「宗教的な感情」でも、まったく同じことである。現実が、望ましいものではあり得ないからこそ、ここにはいない「大きな力」の助けを求めて「祈る」。

だが、そんなもの(神=超越的なもの)は存在しない。人間は、目的はかなわないまでも、自分の力で、やれることをやるしかないのである。それが「現実」なのだ。

一一と、おおむねこんなふうに考えるから、私は「笑うこと」や「祈ること」を、積極的に評価しようとは思わないのである。

ただし、樋口が言うように『人間のすることで、他の動物にはできないことがふたつあります。それは、笑うことと、祈ることです。』という認識はまったく正しいし、それを認めるのに吝かではない。

だが、この事実を言い換えれば、要は、私のような人間でさえ、多かれ少なかれ「笑うこと」と「祈ること」をせざるを得ないように出来ている、ということでもある。それを、まったくやらないで済ませられる「強い」人間なんて、存在しないのだ。

だがだからこそ、私はそれを、進んで求めようとは思わないし、それに頼りきってしまうような態度を、批判せずにはいられないのである。

そんなわけで、次は『さらば雑司が谷』と『雑司が谷R.I.P.』であり、できれば『中野正彦の昭和九十二年』ということになるはずだ。

(2023年1月31日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○