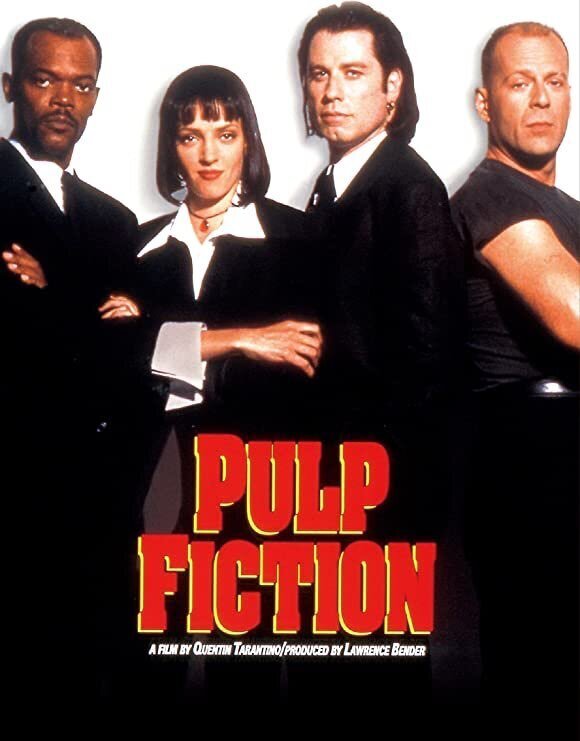

『パルプ・フィクション』 の 何がそんなに面白いのか? : タランティーノ的 趣味嗜好

映画評:クエンティン・タランティーノ監督『パルプ・フィクション』『レザボア・ドッグス』

「『パルプ・フィクション』の何がそんなに面白いのか?」と、この作品を見終えて、そう自問した人は少なくないようだ。

斯く言う私がそうだったのだが、なぜ素直に「面白くなかった」「イマイチだった」と評価しないのかといえば、それは、この作品の評判がむやみに高いことを、予備知識として知っていたからだ。

「なかなかよく出来ている」「なかなか面白い」という程度の評価なら、私にも異論はない。たしかに、この作品には、めったに見られない、いくつかの美点があるし、十分に個性的な作品である。

だから、自分個人の「好み」ではなくても、客観的に見て、それなりに肯定的な評価を下すのにやぶさかではない作品だったとは言えるだろう。

だが、この作品を高く評価する人の評価とは、その程度のことではおさまりのつかない破格なものであり、言うなれば「オールタイム・ベストテン」に入るような映画だといった、ほとんど偶像崇拝的な評価なのである。

だが、そこまで言われてしまうと、

「おいおい、それを本気で言ってるのかい、兄弟? 俺だって、こいつが悪いとは言わねえが、お前さんの評価は、ちょっと頭がイかれちまってるとしか思えねえぜ。クスリでもやって、夢でも見てたんじゃねえのか?」

とでも言いたくなってしまう。

こう言ったら、喧嘩になるかもしれないが、現実には、この程度のことで、本気で喧嘩になることはないし、『パルプ・フィクション』(1994年)や『レザボア・ドッグス』(1992年)の登場人物たちだって、全員が全員、そこまで狂っているわけではない。だから、私は、このように、正直に書いているのだ。何か文句でもあるか?

一一というわけで、「『パルプ・フィクション』の何がそんなに面白いのか?」といった、ありがちな疑問について、忌憚なく考えてみたいと思う。

世間では、クエンティン・タランティーノ監督というと、むやみに崇拝する奴もいるようだが、俺はそんな人間じゃあねえ。あんな「タコ坊」を、そこまで持ち上げるつもりはねえって、ことだ。

おっと、私は、なにもタランティーノ監督が、嫌いだというわけではない。むしろ、彼の「子供っぽい」までの「映画オタク」ぶりには好感を持っているし、今回、論じることにした、タランティーノ監督の代表作である『パルプ・フィクション』や『レザボア・ドッグス』が、楽しめなかったというわけでもないというのは、これこのとおり、映画の影響を受けちまっていることからも、容易にわかるんじゃねえか? ええ、そうだろ、兄弟。

○ ○ ○

まず、私の「タランティーノ歴」を書いておこう。

最初に観たのは、たぶん『キル・ビル』(2003年)だ。

なんで観に行ったのかは、正確なところはもう覚えてはいないが、たぶん、当時、かなりの「話題作」であり、当時としては、まだ一般的とは言えなかった日本人キャストが少なくない作品で、しかもその登場人物たちのキャラクターが、まるで「マンガ」みたいな、いかにも「オタク」映画だったので、単なる「話題作」ということではなく、世間一般的に言うならば、「異色作」ということで観に行ったのだと思う。

私は基本的に、クセの強い作品が好きで、「愛」とか「恋」とか「感動」とかを、前面に押し立ててくるような「エンタメ」は、映画であろうと小説であろうと、バカバカしい感じがして避けてしまいがちだ。

無論、そうしたものの中にも、真の傑作があるのは認めているが、そうした作品は、私にとっての「第一印象」がよろしくないので、どうしても避けてしまうのだ。人間、使える時間は限られているからである。

もっとも、ずっと後になって「やっぱり、あれは傑作だったのかもしれない」と思えば、素直に鑑賞してみることもする。自分の「最初の直感」など過大評価しないし、それにこだわって意地を張るような、愚かなことはしたくない。世間がそこまで言うほど素晴らしい作品なのであれば、自分の目で確かめてから、妥協することなく評価するまでである。

で、『キル・ビル』は、娯楽作品として、楽しい作品だった。だが、「歴史に残る傑作」だとか「個人的に愛着がある」とかいった作品ではなかった。「ああ、面白かったな」で終わる作品だった。

しかし、それでいいと思う。だからこそ、続編の『キル・ビル2』(2004年)も観に行ったのだが、一一こちらはいただけなかった。前作とは違って、やたら「暗かった」のだ。

私自身は、必ずしも「暗い作品」が嫌いではない。むしろ、「明るい作品」よりは「暗い作品」の方が好きだ。だから、基本的に「コメディー」は観ないし、読まない。

私は自分の趣味に関して、自身を「重厚長大」派だと言っている。つまり、「軽いのよりは、重いのが好き」「薄いのよりは、厚いのが好き」「短いのよりは、長いのが好き」「まとまりよりも、存在感のある方が好き」「明るいのよりは、暗いのが好き」だといったことだ。

例えて言うなら、私は、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』や、大西巨人の『神聖喜劇』のような作品が好きなのだ。「重厚長大」とは、そういうことである。

無論、個々具体的には、例外などいくらでもある。

「重厚長大」な作品が好きだから、プルーストの『失われた時を求めて』とか、野間宏の『青年の環』なんかまで読んでいるが、前者はぜんぜん合わなかったし、後者はかなり退屈だった。ほとんど「根性試し」みたいな読書になってしまったが、しかし、その「根性」があったことだけは確かで、本稿を読んでくれる数百人程度の読者の中でなら、『失われた時を求めて』や『青年の環』を読んだ変わり者などいないと確信している。

ともあれ、私はそんな「重厚長大」派だから、「暗い」作品が嫌いだというわけではないのだが、しかし、『キル・ビル』の魅力は、その「能天気な明るさ」にあったと思っていたので、そのタランティーノが、続編で、まさかこんなに「陰々滅々」とした作品をやるなどとは予想もできず、大いに期待を裏切られてしまった。

「一体どうしちまったんだい、兄弟?」ということである。

しかし、考えてみれば、「明るい」人というのは、しばしば「暗い」性格(的側面)を隠し持っているものだし、本質的に「暗くて真面目」だからこそ「作品くらいは、明るく羽目を外したものが好きだし、そうしたものが作りたい」ということもあるだろう。それは、しごく当たり前な「人間心理」なのだ。

しかしながら、私個人は「重厚長大」を好むタイプだから、要は「暗い世界を直視して、それを描け」と要求するようなタイプであり、言い換えれば「そこから目をそらして、現実逃避の明るい世界を描くような、弱っちいやつには興味がない!」ということでもある。

つまり、私としては、「反動」で「明るい」世界を描くような作家には、興味がなかった。私が期待しているのは「真っ向から、暗い世界と対峙する暗い作品」である。

だから、『失われた時を求めて』は、繊細かつお上品すぎて「趣味」ではなかったし、『キル・ビル』が面白かったといっても、それは決して「好きなタイプの作風」というわけではなくて、あくまでも「娯楽作品」として楽しめた、ということでしかなかった。

そんなわけで私は、『キル・ビル2』を見終えた段階で、「もうタランティーノは観なくていいな」と、彼を私の中で、いったんは「切った」のである。

しかし、2004年の作品である『キル・ビル2』からだいぶ経っていたせいで、私は、2019年の作品『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』に興味を持った。私の記憶では、タランティーノが「映画を卒業する」とかしないとか言い始めていた頃だと思う。

つまり、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』は、すでに若くはなくなっていたタランティーノが「わが愛する、かつての映画」に対して捧げたオマージュ作品のようだったので、私は、あの「映画オタクの若者」だったタランティーノが、どのように歳をとったのだろうかと、そこに興味を持って観に行ったのである。

一一で、結果としては「まずまず」の作品だった。

面白くないわけではないが、面白いと無条件に言えるほど面白い作品でもなかった。ただ、映画愛は感じたから、悪い印象はなかった。また、最後の「火炎放射器」のシーンなど、その躁鬱気味の描写には興味を持った。「ちょっと、マトモではない」ところが、何に由来するものなのかに興味を持ったのである。作品よりも、むしろ作家の「心境」の方に、興味を持ったのだ。

しかしながら、本来なら、そこまでだった。その程度の興味では、もうタランティーノの作品を観ることもなかったはずなのだ。

ところが、私の元来の守備範囲である「読書」の方で、それまで完全にノーマークだった、ちょっと興味深い作家の存在を知り、その作家が、もろにタランティーノの影響を受けているという事実を知った。そして、その作家も、タランティーノの作品として真っ先に挙げているのが、『パルプ・フィクション』や『レザボア・ドッグス』だったので、タランティーノを「切る」にしても、やはり、この2作だけは見てからにしようと思い直し、視ることにした、という次第である。

○ ○ ○

で、やっと『パルプ・フィクション』だ。

『パルプ・フィクション』を観終えたときの私の感想は、「なるほどね」だった。

「なるほど」面白い部分はある。例えば、あまり頭のよくない「ギャング」たちの「会話」が面白い。その会話は、ストーリーにはほとんど関係なく、ただ、ギャングたちのやりとりが、「いかにも」チンピラ風に頭が悪くて「リアル」で、それぞれの「キャラクター」が、異様なまでに立っていたのだ。

私は、『パルプ・フィクション』というタイトルから、もっと陰惨なクライム・ストーリーをイメージしていたのだが、そういう作品ではなかった。

たしかにギャングたちは、簡単に人を撃ち殺したりするのだが、そのノリが、いかにも「軽い」からこそ、かえって「リアル」なのだ。

ギャングなんてものは、「人殺し」に、そんなに大層な意味を見ていないのは当然で、彼らに、「倫理的葛藤」や、それを支える「哲学や思想」を期待する方が間違っている。

彼らは、自分の気に入らない人間や、邪魔になる人間を、文字どおり「虫けら同然」に殺してしまう。なぜなら、縁のない「他人」など、文字どおりに「虫けら同然」だと、リアルに感じているからだ。

彼らは、まず「自分」が大切であり、その次には「自分につながる家族や仲間」が大切なのであって、抽象的で一般的な「人間」や「人間の命」のことなど、考えたことがない。

彼らは「抽象的思考」ができないから、「自分とつながる、愛着のあるもの」(例えば「愛車」などといったもの)以外は、「人間」であろうと「虫けら」であろうと、すべて「その他」であり、その存在の「意味」や「価値」を問うことなどないから、平気で「他人」を殺せるのである。

だから、彼らの「人殺し」には、「暗さ」や「重み」が無い。

「人殺し」が、「虫殺し」とは違い、「重い意味」を持ちうるのは、それは「人間は、虫とは違い、特別な意味と存在価値を持っている」と考えるからこそで、そのような「抽象的価値観」や「倫理観」を持たない、頭が悪くて即物的なギャングたちだからこそ、彼らの「人殺し」は「軽い」し、しばしば「明るい」場合すらある。なにしろ「目障りなものを消しただけ」だからだ。

『パルプ・フィクション』や『レザボア・ドッグス』は、そんなギャングたちを、無論、誇張はあるにしても、「リアル」かつ「愉快」に描いていた。だから、彼らのキャラクターは立っており、その点で、これらの作品は、他では見られない「面白さ」を持ってもいた。

つまり、これらの作品の面白さは、誇張はあるにしろ、ある種の「人間を(リアルに)描いていた」点にあって、「物語」の面白さや「オチ」の面白さや「テーマ」の面白さなどにあったのではない。

そうした、「エンタメ映画」的に「当たり前の面白さ」ではなく、むしろ「文芸映画」などでこそ当たり前なテーマとなる「リアルな人間を描く」ということが、これらの作品ではなされ、そして成功している。

しかし、これらの作品が「人間を描いた」作品だと認知されないのは、どうしても私たちは、「人間を描く」といえば、それは「人間の深い内面性」や「多面性」や「捉え難さ」を描いた作品を想起するからだろう。

だが、人間とは、何も「深い内面を蔵した人間」ばかりではない。

当たり前の話だが、人間の中には「深い内面性」を持つ人間もいれば、そうではなく「見たまんまの、中身のない人間」もいる。その代表例が、ある種の犯罪者であり、例えばギャングたちである。

無論、現実には、「ギャング」と言ってもいろいろな人がいて、「深く哲学的」な者もいるだろうし、そうした人物を描いた作品もあろう。

例えば、ギャングではなくても、同じ「犯罪者」を描いて「犯罪に至る人間の、複雑な内面性」を描いた作品もあれば、「革命家」や「テロリスト」といった、その「内面に抱えたもの」のゆえに犯罪者となる者もいるから、そうした人間を描いた作品も数多くある。

だが、くりかえすが、人間とは、何も「深く複雑な内面性を持った人間」ばかりではない。いや、むしろ、そんなもの(深い内面性)など持ってはいない「薄っぺらい人間」の方が多いからこそ、希少と思える「深く複雑な内面性を持った人間」を描いた作品が「有り難がられる」のではないだろうか。

現実には、なかなかお目にかかれない「深いもの」に接して、人はその存在に慄きながらも、しかし、その一方で、この世界や人間は、かならずしも「薄っぺらい」ものではないと知って、「安心する」のである。

うんざりさせられるような「薄っぺらい世界」から目をそらして、「見るに値する深い世界」を見ることで、この世界に、生きる価値を見出し、救われるのだ。

そんなわけで、わざわざ「薄っぺらい人間」を描こうとする者は、めったにいない。それは端的にいって、酔狂な行為である。

しかし、タランティーノは、むしろそうした「薄っぺらくてリアルな人間」に惹かれたのではないだろうか?

めったに描かれることはないけれど、そういう人間はいくらでも存在するし、その意味で、それが何なのかを知ることは、決して無駄ではないはずなのに、多くの人は「薄っぺらい者」、「パルプ・フィクション」の描く「安っぽい」人間には、興味を持たない。

そんな人間など、日常の中でうんざりするほど見ているから、せめて映画の中では、もっと「中身のある人間」を見たいと思うのだ。

だが、たぶんタランティーノは、そうした「薄っぺらさ」や「安っぽさ」の中に、人間の「リアル」を見て、それに惹きつけられたのではないか。だから、それを描こうとしたのではないだろうか。

しかしながら一一、繰り返すが、そんな「酔狂」な人間は、めったにいない。「そんなものを描こうとする作家など、めったにいない」という意味ではなく、「そんなものに魅せられてしまう人間など、めったにいない」ということであり、その意味では、タランティーノの「薄っぺらいもの」好きは、「変態的」であると言ってもいいし、「選民(エリート)的」だと言ってもいい。両者は、結局のところ、同じことなのである。なにしろ「稀有な才能」ということなのだから。

私も「たいがいな変態」だとは思うが、タランティーノは、ほとんど真逆に違った方向性において「相当な変態」だと言えるだろう。

私が、苦労しながら「重厚長大」な作品に挑むマゾヒストなら、タランティーノは、わざわざ「薄っぺらいもの」に執着するマゾヒストなのだ。

だから、同じマゾヒストではあっても、その方向性が違っているため、私には、タランティーノの「性的嗜好」が理解できない。たぶん、あいつはあれが楽しいのだろうと、知的に推察することはできても、実感として理解することは、金輪際できない、ということである。

○ ○ ○

だから、「『パルプ・フィクション』の、何がそんなに面白いのか?」という疑問を持つのは、しごく当然のことで、何も恥じる必要はない。

ごく「一般的な感性」しか持っていない多くの人が、タランティーノの「変態的趣味嗜好」を理解できないのは当然のことだし、同じ「変態」であっても、その方向性が違っていては、「やつは変態なんだ」ということはうすうす理解できても、その趣味嗜好に由来する「快楽」を実感することはできない。

「甘いものが嫌いな人間=甘味に対する感受性に乏しい者」は「甘いものの快楽」がわからないし、「甘いものが好きな人間=甘味に対する感受性が豊かな人間」は「甘味のない食事の快楽」など理解できないだろう。

「痛いのが好きな人間」「精神的に嬲られるのが好きな人間」「スカトロが好きな人間」の感じている「快楽」を、そうした「嗜好」を持たない者が理解するのは不可能であり、「相反する感受性は、たいがいの場合、両立しない」のだから、「全方向に感受性の鋭い人間」など存在しないというのは、理の当然なのである。

したがって、タランティーノの作品は、たしかに「非凡なもの」を持ってはいるのだけれども、それが「非凡」ゆえにこそ、理解不能な人が少なくない、というのも当然である。

言い換えれば、タランティーノの作品の魅力をびんびんと感じて「理解できる人」というのは、必ずしも「有能」なのではなく、単に「趣味を同じくする変態」だからで、一般には「理解不能」なものの魅力を、労せずして理解できているだけなのである。

つまり、『パルプ・フィクション』が、あそこまで高く評価される一方、それが理解不能だという人も少なくないというのも、別に不思議な話ではない。

『パルプ・フィクション』を理解できるのは、「理解力」があるから、つまり「有能」であるからと言うよりは、「趣味が似ているから」ということの方が、大きいはずだ。

こういう作品を「好む」人というのは、しばしば「別種の傑作」の魅力が、さっぱりわからんといったことがあるはずなのだが、しかし、多くの場合、そんなことを、わざわざ口にはしないだけなのである。

したがって、結論的に言うならば、クエンティン・タランティーノ監督作品『パルプ・フィクション』は、「ある種の傑作」である。だが、それは「ある種の傑作」ではあるけれども、「多方向に開かれた傑作」ではないから、その魅力を理解できない者が少なくないのは、むしろ当然なのである。

『パルプ・フィクション』に比べれば、その前作で、タランティーノの監督デビュー作である『レザボア・ドッグス』などは、似たようなところが多々持ちながらも、全体としては随分「まとも」で、「趣味」を同じくしない私でも、ある種の「シチュエーション・サスペンス」作品として楽しめたし、いかに「よくできた作品」であるのかも理解できた。

しかし、言い換えればそれは、『レザボア・ドッグス』は、『パルプ・フィクション』に比べれば、「マトモ」だった、ということであり、「趣味」に走って「変態性」を丸出しにしたりはしなかった、まだ「自制の効い(てい)た作品」だった、ということだ。

だからこそ、「広く評価された」反面、『パルプ・フィクション』ほどには「カルト的人気」を博すことにもならなかったのではないだろうか。

したがって、『パルプ・フィクション』が理解できなかった者は、それを恥じる必要はないし、理解している人に対して劣等感を持つ必要など、さらさらない。われわれは、単に「マトモ」であり「ノーマル」だっただけなのだ。

糞便の中で転がりまわって喜悦の声を上げる喜びを「うらやむ」必要がないように、『パルプ・フィクション』がわからなかったのは、「趣味が違っていた」だけだと考えて、間違いではない。

ただし、なんの「変態趣味」も無いような人間というのは、たしかに「世間」の通りは良かろうが、それはちょっと寂しい人生なのかもしれないとは思う。

しかしまた、大抵の人というのは、表には出さないだけで、なんらかの「変態性」を隠し持っているのだが、「表現者」の場合は、そんな自らの「変態性」さえ売り物にせざるを得ない、因果な商売でもあれば、ありがたい商売だと言えるのもかもしれない。

どっちにしろ、『パルプ・フィクション』が理解できなかった人だって、じつは、人に言えないような、「理解不能な趣味」の一つや二つは、隠し持っているんじゃないだろうか。

一一そうだろ、兄弟?

(2023年3月9日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・