記事一覧

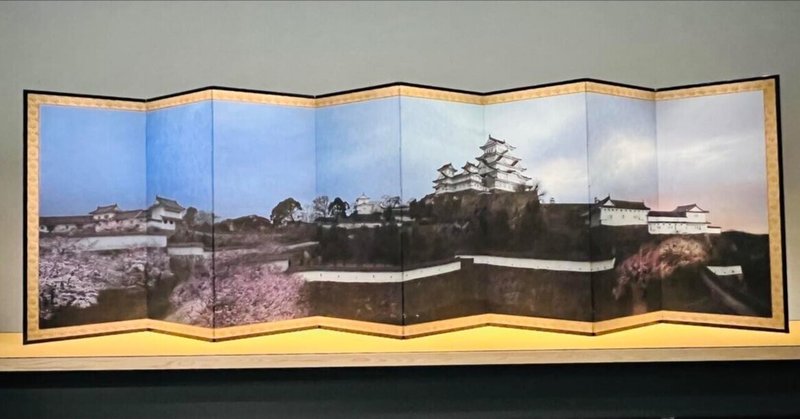

展覧会「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」は何を自問する?/一日一微発見437

国立西洋美館65年目にして初めての「現代美術」展を見に行く。

最初に感想めいたものを言うならば、よくできたキュレーションであり、しっかりとした見ごたえがある。しかし同時に多くの「現代美術家」をまきこみながらも、あたりまえの自問自答におちいっている展覧会ではないか。

問題設定がどうなのか、という根本的な疑問を感じた。

キュレーションの意図は明解である。

「中世から二十世紀前半までの西洋美術のみを

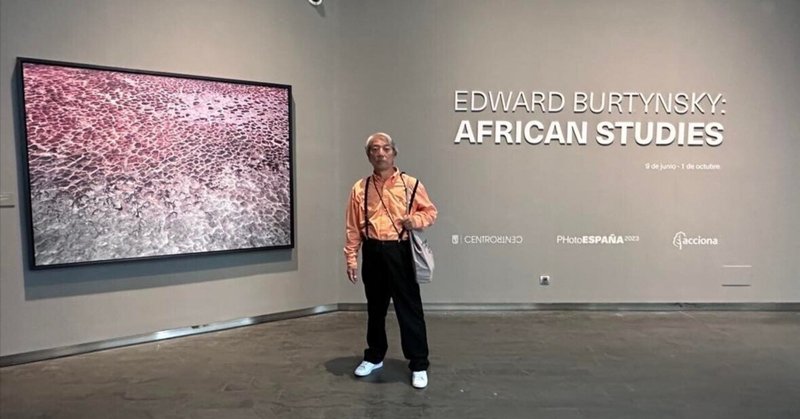

写真は人間の矛盾をどうとらえるか(エドワード・バーティンスキーのこと)/一日一微発見384

アートの旅の面白いところは、予期せぬ展覧会に遭遇して、頭の中や眼がリセットされることだ。

マドリッドに行ったのが、もう何年ぶりなのか思い出せないが、以前きた時も、偶然にこの街でやっているフォトフェスティバルである「フォトエスパーニャ」に遭遇したことはよくおぼえている。

街をあげて、さなざまな場所で写真展を開催して街をめぐる形式は、アルルのフォトフェスティバルが最も古く有名で、それを世界中で真似

ルイス・ブニュエル監督の銀河- 解釈

遍在する神//LA Milky Way - Luis Buñuel

ルイス・ブニュエル監督の銀河-映像手法を考えるこの作品解釈は、多様にある。印象に残るシーンは、

1)中世と現代の交錯

2)主キリストの実像感

3)巡礼という手段

4)交錯するマリアと娼婦の同一性と変化

5)盲目から、主キリストに与えられた実像の本来性(人の受容器官の視覚)

6)そして、見えているはずが、ラストシーン

なぜビジネスパーソンに人文知が必要なのか?

コテンの深井です。

今回も友人のけんすうさんに、口頭記述して貰い記事を書きました。

読みやすく書いて貰ってるので是非最後まで読んでね。

ーーー

僕はよく「ビジネスパーソンに人文知が絶対に必要だ」という話をしているのですが、なかなか言いたいことを伝えるのに苦労をしておりまして・・・。

ここで改めて記事として

そもそも人文知とは何か?

なぜ人文知が重要なのか?

なぜ人文知がビジネスパーソンに必

どこにもないデータベースで勝負する~マイベストCSOに聞く、生成AI時代の「別価値」の作り方~

(by 内丸拓)

生成AIによって、これまでの常識が変わり、サービスが次々と誕生する新しい時代に突入しています。こうした時代に、生成AIが提供できない「別価値」によって成長を続けている企業が、今回紹介する「マイベスト」です。

マイベストは「インターネットで、“最高の選択体験”を実現する」をミッションに掲げ、選択に特化した情報サービス「mybest」を運営しています。今回、マイベストの魅力について

Takramの多言語文化を育む

Takramにとって言葉は大切なものです。どのような言葉を使えばTakramの活動を適切に伝えることができるのか、その言葉選びを大切にしていますし、創設からの数年間でTakram独自の言葉も生まれてきました。

多様な人々が「自分が尊重されている」と感じられる環境をつくれるよう、私たちは言葉の使い方に日々配慮するようにしています。芸術からエンジニアリングまで幅広いバックグラウンドをもつ人々を受け入

文春オンラインの記事分析を支える爆速ダッシュボードを作るまで

従来のGoogleアナリティクスである、ユニバーサル アナリティクス(以下UA)のサポートがいよいよ2023年7月に終了することが、先日アナウンスされました(※)。昨年対比やトレンドをチェックすることを考えると、2022年内できるだけ早めに次世代のGoogleアナリティクス(以下GA4)へ移行したいWebメディア運営者も多いかと思います。新しいツールの勉強や、既存システムの改修が必要な問題ではあ

もっとみるボケとツッコミでチームを推進する

はじめにTimeTree代表取締役の深川です。

このnoteは会社としての情報発信というよりも1個人としてTimeTreeという会社をやりながらこれまで悩んできたこと、反省したこと、気づいたことという観点で書いていきます。

今回は小ネタです。今回はもうちょっと具体的な組織運営というか、チームやプロジェクトを進めるために意識していることについて書きます。

成果物と承認ではなく、ボケとツッコミでチー