最近の記事

マガジン

記事

マイケル・ホッペン篇『Finders Keepers 20 YEARS: A DEALER'S COLLECTION』/目は旅をする090(魅力)

マイケル・ホッペン篇『Finders Keepers 20 YEARS: A DEALER'S COLLECTION』(GUIDING LIGHT刊) 僕は写真に取り憑かれている人間だが、他にも取り憑かれている人を見つけるのは嬉しいものだ。他には味わえない、深い友情のようなものが湧いてくる。 この本は、ロンドンの写真ギャラリーを主宰するマイケル・ホッペンが2012年に、自身のギャラリー開廊20周年にあたって刊行した750部限定の写真集である。今年の夏(2024年)に、京都で

スイスのキューレターが手がけた現代写真展「SUPER NATURAL!」(スーパーナチュラル)/一日一微発見467

朝、有楽町に仮設されたYAUのギャラリーに行った。写真家の小山泰介君がオープン前に入れてくれて2人で展示作品を見ながら話をした。 スイスと日本との国交樹立160周年関連企画。安藤留美、エスター・ヴォンプロン、マキシム・ギュイヨン、児嶋啓多、小山泰介、デルフィーン・バーティンの6人によるグループショーである。 キュレーションは、スイスのローザンヌに2年前にリニューアルオープンしたPHOTO ELYSEの辣腕館長ナタリー・ハッシュドルファーが手がけている。 小さな展覧会だが示唆

¥100〜割引あり

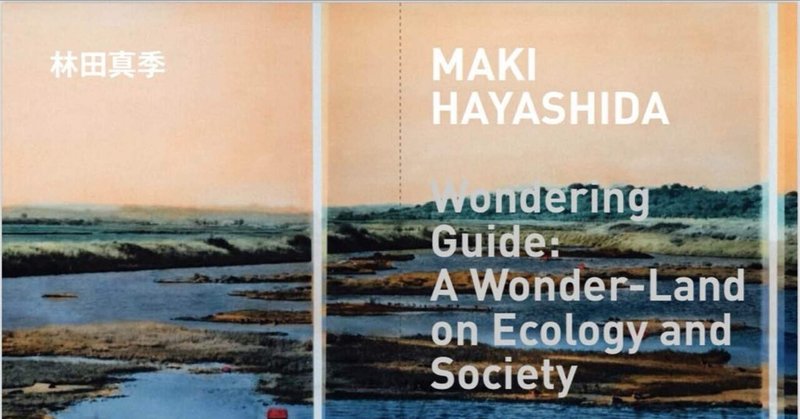

林田真季『Wondering Guide: A Wonder-Land on Ecology and Society 』/目は旅をする089(風景と人間)

林田真季『Wondering Guide: A Wonder-Land on Ecology and Society 』 (G/P+abp刊) 20年ほど前に、大阪港の埋め立て地「夢洲」で、野外アート展をプロデュースしたことがある。 それは大阪にオリンピック(万博ではない)を招致するための、さまざまなプログラムの一環であり、ちょうど僕はキリンプラザ大阪(KPO)という現代アートセンタープログラムを取り仕切るコミッティメンバーの1人であったので、東京のアーティストもよく知り、

都市をプレイグラウンドにする闘い・SIDE CORE のCONCRETE PLANET 展/一日一微発見461

ワタリウム美術館でSIDE COREの個展が始まった。入り口にSIDE COREが何者かについて簡単な紹介がされている。 「例えば、高速道路や線路、地下水路などを特殊な方法で撮影したり、公共空間で見られる街灯やガードレール、道路工事のサインなどを素材としたインスタレーション作品、ネズミの人形が夜の東京を歩くドキュメント映像など、SIDE COREは都市の公共性や制度に注目しこれに独自な方法で介入することで作品作りを行っています。その表現方法は常に広がり、更新され今まさに現在

¥100〜割引あり