都合により、切られる木。それらを用いて木工品に仕立てることで、その木は倒されても尚、新しい役目を担い、時としてその先の何十年にも渡り、人の暮らしにあたたかなぬくもりをもたらしてく…

もっと読む

- 運営しているクリエイター

#木

15分間で一気飲み? 永遠に、紺屋の白袴?

ブドウの木との格闘が続きます。大変です。

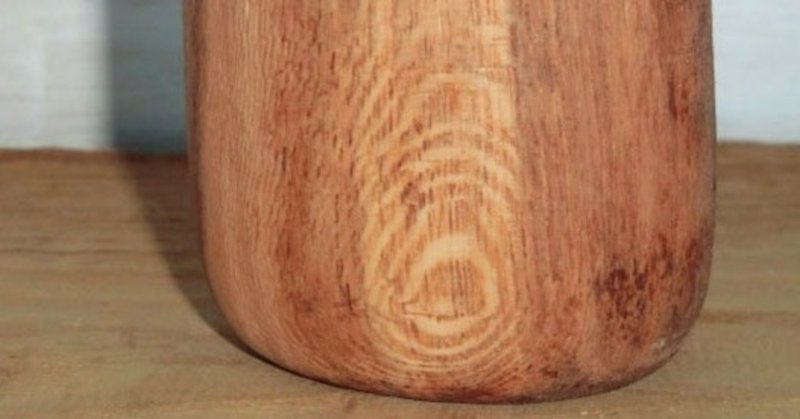

できたてほやほやの杢目の美しいブドウの木のコップ。売り物に

なりません。私の不徳の致すところ、修行不足。完成間近に

木を削り過ぎて、穴を開けてしまい・・・😞

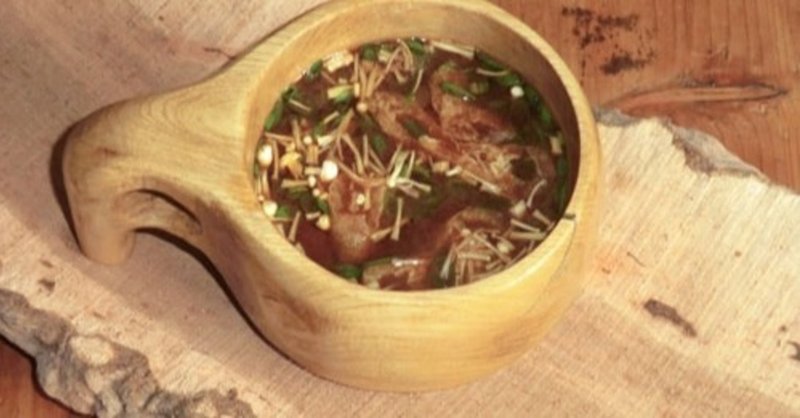

先の写真と同じコップを違う面から、写真に撮ったもの。

しましまの模様が出ました。狙ったのではなく、ブドウの木の成せる技。

こんなにいいものができたのに、売り物にはなりません😂

こちら