闇夜の苗場で、トム・ヨークを観た

【7/26(金) THOM YORKE TOMORROW'S MODERN BOXES @ 「FUJI ROCK FESTIVAL'19」WHITE STAGE】

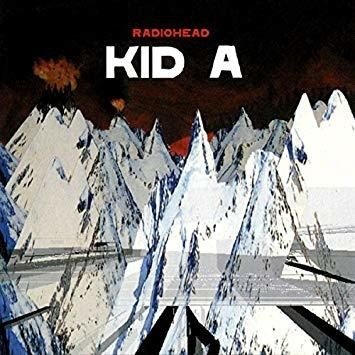

レディオヘッドの究極の問題作『KID A』のリリースから、もうすぐ20年が経つ。

前作『OK Computer』において、世界から絶大な支持と評価を受け、完全にロックシーンの覇権を握ったトム・ヨーク。彼は、2000年の『KID A』リリースタイミングにおける「rockin'on」のインタビューでこう言い放った。

「ロックなんか退屈だ。僕は退屈だと思う。だってホントに、ゴミ音楽じゃないか!」

事実、『KID A』は、バンドサウンドという表現フォーマットを抜本的に解体することにより、既存のロックがもたらす直情的な快感やカタルシスを真っ向から否定するものだった。

トム・ヨークが投げかけた問いかけに、ロックリスナーは言葉を失くした。

全世界の音楽メディアは、この地殻変動級の事件に対して、早急にそれぞれの立場と意見を表明したが、結局、ロックは冬の時代を迎えてしまう。

あの日、あの時から、ロックシーンの景色、未来図、いや、ロックの在り方そのものが、決定的に変容してしまったのだ。

そして、この混迷の20年間、それでもロック史を抜本から更新し続けてきたのは、他でもないレディオヘッド、トム・ヨーク自身であった。

エレクトロニクスの大胆な導入、多様で多層な打ち込みサウンドとの同期、ジャズやテクノ、アンビエントとの融解。

ロジカルで理知的な方法論と、世界の危機を巡る恐怖と怒りを体現した先鋭的なメッセージ。

レディオヘッドの果敢な音楽的挑戦によって、ロックは、解体と再構築を繰り返しながら、ついには全く新しいアートフォームを獲得する。その結果、ロックは、美しく、広大で、深遠なサウンドスケープを映し出すことができるようになった。

そう、かつてロックを「ゴミ音楽」と言い放ったトムによって、ロックは救済され、その先へと導かれ、新しい時代におけるオルタナティブな表現として生まれ変わり続けているのだ。(その結実の形が、2007年の『IN RAINBOWS』、そして2016年の『A MOON SHAPED POOL』である。)

レディオヘッドが、現代最高峰のロックバンドとして讃えられている理由は、まさにここにある。

そしてトム・ヨークは、並行して進めるソロ活動によって、その先鋭性を極限まで突き詰めている。

脳内音楽を音像化するために、より大胆にエレクトロニック・サウンドへ接近したソロ作『The Eraser』。

その音楽に肉体性を与えるために、彼は、フリー(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)らと新バンドAtoms for Peaceを結成する。

未知なるリズムの探求。人間とマシンを隔てる壁の融解。そして同バンドは、あらゆるワールド・ミュージックの交差点としての役割を果たすことで、混迷を極めていたポスト・ダブステップ・シーンを正しい方向へ導いた。

そう、ロックは、いや、音楽そのものは、トム・ヨークの発明によって、幾度となく息を吹き返してきたのだ。

音楽という表現フォーマットの可能性を切り開き続けてきた彼の功績、そして後世に与えてきた影響力は、もはや言葉にできない。

そして、20年にわたり、僕たちを次の時代へ導き続けてきた彼の「批評性」こそが、レディオヘッドの、トム・ヨークの音楽に、僕が心を震わせられる一番の理由だ。

あまりにも前置きが長くなってしまったが、フジロックにおけるトムのステージが、本当に素晴らしかった。

ベースのフレーズを弾き倒し、ギターをかき鳴らし、まるで自意識から解放されたように踊り、叫び、歌う。

先月リリースされたソロ作品『ANIMA』が、この数年間のライブ活動の結実であったからだろうか。あまりにもアグレッシブな彼の表現姿勢に、まず圧倒された。

過去のソロ作品にパッケージされていた無機性、思考性、実験精神、それら全てが、開かれたコミュニケーションへ与していく。

そして、即興性と有機性を輝かせた音が、リズムが、言葉が、苗場の闇夜にダイナミックに飛翔していく。

そう、やはり音楽の価値は、その音が鳴らされるステージにこそ宿るのだ。

タリク・バリによる映像演出も、洗練さとエッヂが見事にバランスされていて、ハイエナジーな高揚感をもたらしてくれる。

最も特筆すべきは、やはり、トムの歌の美しさだ。

まるで魂の在処を探るように、しなやかに宙を舞う幽玄な声は、恐ろしささえ感じさせる。

ダブルアンコールにおいて、ピアノ弾き語りで披露された"Suspirium"には、もはや鳥肌が立った。

全15曲、非の打ち所がない、果てしなくスリリングなライブ体験であった。

語弊を恐れずに言えば、これこそまさに、全く新しいロックの形だ。2019年というこの時代において、ロックが辿り着いた新境地だ。

そして、それは同時に、音楽の可能性そのものでもある。大げさな言い方かもしれないが、彼が立つ場所が、いつだって現代音楽の最先端なのだ。

圧倒的な事実として、世界の音楽シーンは、彼に導かれてきた。きっとそれは、これからも変わらないだろう。

だからこそ、今回の来日公演には、あまりにも深い意義が宿っていたのだ。2019年の今、あのステージに立ち会えた感動を、僕は決して忘れはしない。

【関連記事】

最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。 これからも引き続き、「音楽」と「映画」を「言葉」にして綴っていきます。共感してくださった方は、フォロー/サポートをして頂けたら嬉しいです。 もしサポートを頂けた場合は、新しく「言葉」を綴ることで、全力でご期待に応えていきます。