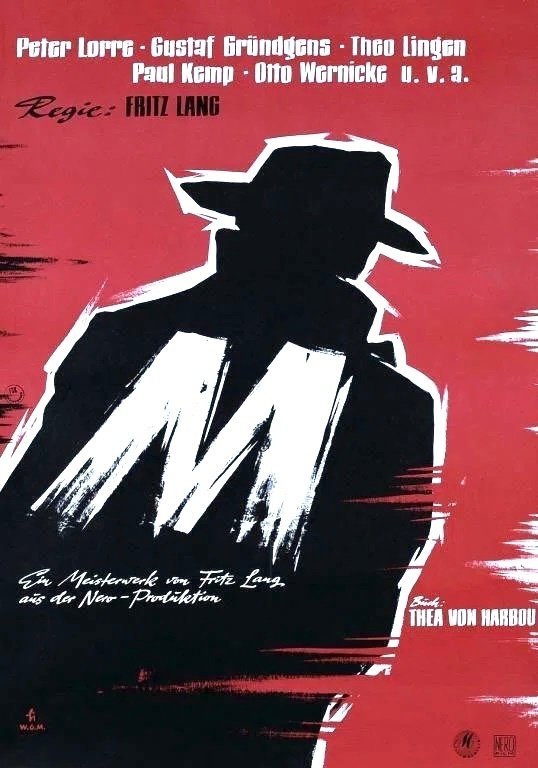

フリッツ・ラング監督 『M』 : われら「Mの世代」

フリッツ・ラングは、サイレント時代からのドイツ映画の巨匠で、ヒトラー率いるナチスの台頭によってアメリカへ亡命し、ハリウッドでも映画を撮った人である。

ただし、淀川長治によると、ラングはその輝かしい経歴のわりには、ハリウッドでは冷遇されていたという。

本作『M』はドイツ時代の作品で、「1931年」というと、ヒトラー内閣の成立する2年前。世界恐慌を背景として、ナチ党が勢力を大きく拡大しはじめていた時期である。

なお、前述のとおり、当時すでにラングは、ドイツ映画界の巨匠だったので、プロパガンダを重視したナチスは、当然のことながらラングを取り込もうとした。

『アドルフ・ヒトラーの政権が成立すると、ユダヤ人であるラングの立場は危険なものになった。だが、ナチスの宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルスはラングの才能を評価し、甘言を弄して亡命を阻止しようとした。そんな中、間一髪で1934年にフランスへ亡命し、さらにアメリカ合衆国に渡った。この際、ナチスの支持者となった(※ 妻で、脚本家の)ハルボウとは離婚している。ただし、以上のことは本人の言い分で、最近の研究ではむしろラングの側からゲッベルスに売り込みをはかって映画作家としての延命をはかっていたともいう(瀬川裕司『ナチ娯楽映画の世界』)。』

(Wikipedia「フリッツ・ラング」)

引用文中にもあるとおり、たしかにこの話は『本人の言い分で、最近の研究ではむしろラングの側からゲッベルスに売り込みをはかって映画作家としての延命をはかっていた』という事実も、あったのかもしれない。

だが、それ自体は、特に彼を責めるようなことではない。

ドイツ人の妻を持つ、「ユダヤ系」ドイツ人である彼が、ドイツ国内に止まろうと思えば、その特別な技能を活かすかたちで、ナチス政権に迎合しなければならなかったというのは、やむを得ないところだったからだ。

ナチスが目の敵にしていた「ユダヤ人」というのは、そういう「人種」があるわけではなく、基本的には「ユダヤ教徒」のことだ。

だから、「カトリック」であったラングは、正式には「ユダヤ人」とは呼べず、あくまでも「元ユダヤ人(ユダヤ教徒)の血が流れている、ユダヤ系のドイツ人」ということでしかない。

それに、ユダヤ人やユダヤ系が、芸術や学術の世界をリードしていたドイツでは、ナチスとて、当初は彼らを特別扱いにしていた(ユダヤ人扱いにはしていなかった)のであり、そうした職業からの追放は、少し後になってからのことだったのである。

つまり、ラングとしても、できれば祖国ドイツを去りたくはなかったはずだから、当初は、それなりにドイツでの生き残りを画策しもしたであろうし、それはごく自然なことでしかない。

しかし、芸術や学術といった特別な職域においても、徐々にユダヤ人やユダヤ系が差別されるようになっていく状況を目の当たりにすれば、ラングがある段階で、ドイツに見切りをつけたというのも、納得のできる流れと言えるだろう。

本作『M』の脚本を書いたのは、妻の「テア・フォン・ハルボウ」だったのだが、彼女の場合は生粋のドイツ人であり、しかも、少なからぬドイツ国民と同様にナチスを支持したというのだから、彼女には「ユダヤ系」の母を持つラングの「危機感」が理解できなかったのも、やむを得なかった。

また、ラングが彼女に「親類縁者を残して、私と一緒に亡命してくれ」などとは言えなくても、それもやはり、当然のことだったのだ。

したがって、ラングが「当初、生き残りのために時のナチス政権に、みずからを売り込んだ」としても、それは、責められるようなことではないだろうし、ドイツでの「無事」が保証されている妻と別れてでも、アメリカに亡命したというのも、むしろ、同情されて然るべき事情だったと、私は思う。

また、その後の彼が、亡命先のアメリカで冷飯を食わされたというのも、ひとつには彼が「ドイツ人」だったからではないだろうか。

たしかに、彼は「祖国ドイツを捨ててきた男」だから、「敵の裏切り者は味方」という理屈で、彼を歓迎する者もいただろうが、多くの人は、そこまで考えずに「あいつはドイツ人だ」と、そう考えて「敵性人物」視したであろうことも、容易に想像できるところなのである。

あと、彼の場合は、自分をナチスに売り込まずとも、ナチスの方から彼に擦り寄ってきたのであろうというのも、想像に難くはない。

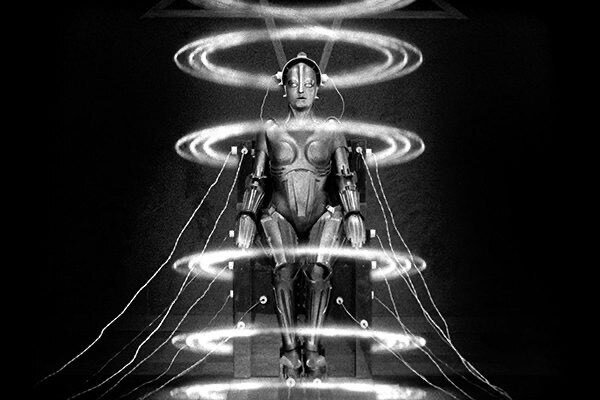

それは単に、彼が「ドイツ映画の巨匠」だったということだけではなく、その当時すでに彼の代表作だった『メトロポリス』(1927年)が、「ドイツ表現主義」を代表する「未来派的にメタリックな機能美」を備えた作品で、いかにも「ナチス好み」であったということからも、容易に推察が可能なのだ。

ナチスとて、「巨匠」だと言うだけで、その作風も見ずに、むやみに擦り寄ったのでなかったはずだ。なぜなら、彼らには彼らなりの、ハッキリした「美意識」があったというのは、周知の歴史的事実だからである。

つまり、「あの『メトロポリス』を撮ったラングだ」というのがあって、ラングに「ナチスの美意識」を前面に打ち出したプロパガンダ映画を撮らせようとしたのだろうというのも、容易に推測できるところなのである。

そもそも、私がラングに興味を持ったのも、彼が『メトロポリス』の監督だったからだ。あの、手塚治虫が惚れ込んだSF映画の古典への興味が先にあって、ラングその人への興味は、『メトロポリス』を見て、そのレビューを書く段階で、初めて生じたものに過ぎない。

その『メトロポリス』のレビューの中で、私は次のように書いた。

『『メトロポリス』のこうした「優れて新しいデザイン性」というのは、どこから出てきたのかというと、これは美術などの世界で「未来派」と呼ばれる、第二次世界大戦前の、前衛芸術一派のものだった。その影響だったのである。

『未来派(みらいは)とは、フトゥリズモ(伊: Futurismo、フューチャリズム、英: Futurism)とも呼ばれ、過去の芸術の徹底破壊と、機械化によって実現された近代社会の速さを称えるもので、20世紀初頭にイタリアを中心として起こった前衛芸術運動。この運動は文学、美術、建築、音楽と広範な分野で展開された。1920年代からは、イタリア・ファシズムに受け入れられ、戦争を「世の中を衛生的にする唯一の方法」として賛美した。』

(Wikipedia「未来派」)

このように、未来派は(古典派に対して)「機械」的な「洗練とスピードと力」を強く打ち出した、「前衛派」だったのだが、その志向が「ファシズム」と結びついたために、第二次大戦の終結後には、言うなれば「忌むべきもの」として葬り去られることになった。』

つまり、ラングとて、ドイツに残っていれば、たとえ殺されなくても、戦後は「未来派」と同じ運命を辿っていただろうということだし、アメリカに渡ってからのラングが、自分自身の「個性」は別にしても、「未来派」的な映画を撮らなかったのも、言うなれば、必然だったのだ。それほど、ナチスと「未来派的な美意識」は繋がっていた、ということなのである。

○ ○ ○

話を本作『M』に戻そう。

最初に紹介したとおり、『M』は、ラングのドイツ時代の作品である。

アメリカへの亡命までの作品リストは、次のとおりだ。

・『Halbblut』 (1919)

・『蜘蛛』(1919)

・『死滅の谷』(1921)

・『ドクトル・マブゼ』(1922)

・『ニーベルンゲン ジークフリート』(1924)

・『ニーベルンゲン クリームヒルトの復讐』(1924)

・『メトロポリス』(1927)

・『スピオーネ』(1928)

・『月世界の女』(1928)

・ 『M』(1931)

・『怪人マブゼ博士』(1933)

・『リリオム』(1934)

(※ 亡命)

・『激怒』(1936)

つまり、ナチスも好きだっただろう『ニーベルンゲン』の7年後、そして『メトロポリス』の4年後、亡命の3年前ということになる。

そんなわけで、この『M』の段階で、すでに「ナチスの影が差している」という評価もあるようだが、私が見たかぎりでは、それはいささか穿ち過ぎの「深読み」ではないかと思われた。

無論「100パーセント無い」とまでは言えないが、「ある」と断じるほどのハッキリしたものは見られなかったと思う。

本作『M』の「あらすじ」は次のようなものだ。

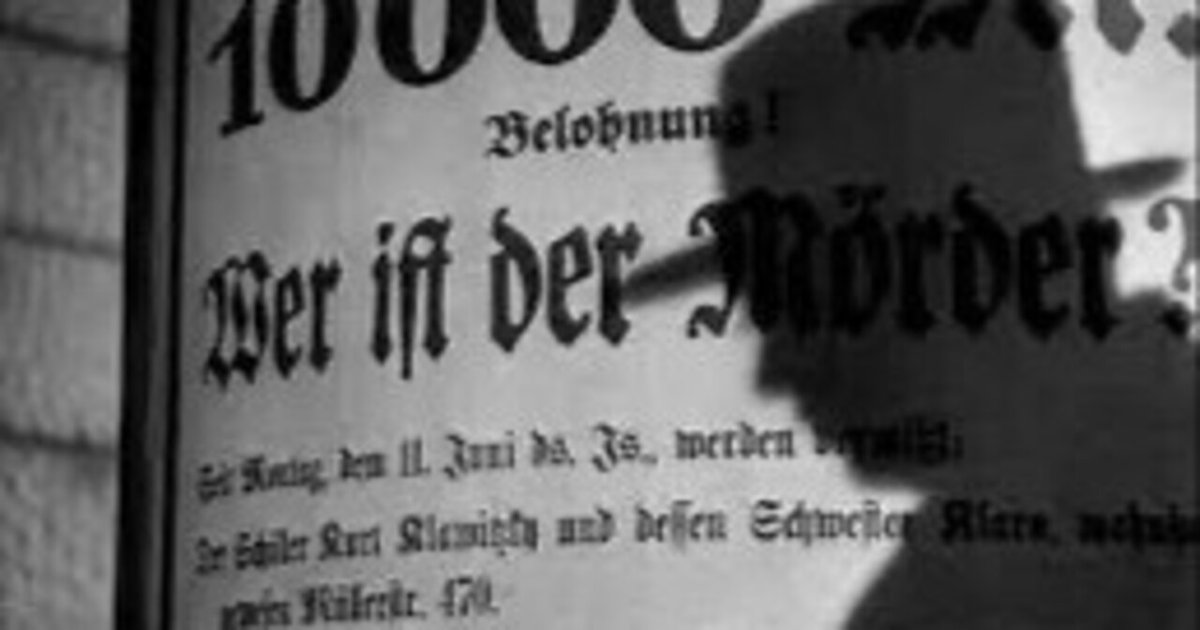

『1930年代のベルリンで、幼い少女ばかりを狙った連続殺人事件が発生した。警察の必死の努力にもかかわらず犯人逮捕の目処は立たず、市民や暗黒街の犯罪者たちは彼ら自身の手で犯人を捕まえることを思い立つ。

手がかりはないかのように思えたが、被害者の一人エルジーが誘拐されたときに口笛が聞こえたことに気付いた盲目の売り子により、一人の男に焦点が絞られた。チョークで「M」(ドイツ語で殺人者を意味する「Mörder」の頭文字)のマークを付けられた男は、徐々に追い詰められていく。』

(Wikipedia「M(1931年の映画)」より「あらすじ」)

つまり本作は、「連続幼女誘拐殺人事件」を扱った「犯罪映画」である。

しかし、この「あらすじ」を読めば、今の多くの人は「犯人を行方を追う警察の捜査を(主に)描いた映画」だと思うだろう。だが、そうではない。

さすがは大昔の映画、つまり「犯罪もの」「事件もの」「警察もの」「捜査もの」「刑事もの」といった映画の形式が、まだ確立していなかった時代の作品であったせいであろう、今の私たちの目からすれば、予想もつかない、奇妙な展開を見せる作品となっているのだ。

本作の、「あらすじ」を、その結末まで、展開に沿って箇条書きにしてみよう。

(1)連続幼女殺害事件が発生し、警察には、犯人からの挑戦状まで届くのだが、最初の発生から数ヶ月経っても、犯人の目星すらつかない。

(2)子を持つ市民は恐れ、怒り、市長は警察署長に「早く捕まえろ」と矢の催促をくり返す。

(3)しかし、警察はすでに、不眠不休で、やれることは全てやっていた。日頃はやらない「暗黒街への手入れ」まで徹底して行ない、片っぱしからしょっ引いて取り調べるといったことまでした。

(4)しかし、そうなると、困るのは犯罪者たちである。彼らは「連続幼女誘拐殺人事件」の犯人のおかげで身動きがとれず、自分たちの仕事が上がったりになってしまったからである。

(5)そこで彼らは「犯罪者組合」とでも呼ぶべき地下組織の総会を開いて対策を検討し、その結果「自分たちで犯人を捕まえよう。そんな変態野郎は許せねえ」ということになった。特に、売春婦を含む女性犯罪者たちは、世の一般女性と同じく「子を失う母の悲しみ」に敏感であったから、この方針を強く支持した。

(6)彼らが考えた出したのは、街中に大勢いる乞食を雇い、街中の全てに彼らを割りふって配置し、屋外の子どもたちを見張らせ、子供に近づく不審者を発見する、という人海作戦であった。

(7)一方、警察は、今回の犯人が、既存の一般犯罪者の中からはいっこうに見つからないことや、その犯罪の性質からして、今回の場合は「日頃は真っ当な市民生活をしている、目立たない人物」であり「過去に同種の犯歴がある者」との目星をつけて、前歴者記録や精神科病院の治療入院記録などを取り寄せて、容疑者を絞っていった。そして、犯人から届いた挑戦状から、犯人は「木目の浮き上がった古い机で、この挑戦状を書いた」と判断して、容疑者の家を虱潰しに捜査した結果、ついにある人物に辿り着き、あとは、その人物の帰宅を待って「しょっぴく」という段取りにまでなった。ところが、待てど暮らせど、その部屋の主ハンス・ベッケルトは帰宅しなかった。

(8)犯罪者組合の方には「殺された少女に風船を買ってやっていた不審な男」についての情報が入った。盲目の風船売りの老人が、そのとき男が吹いていた「口笛」と同じの曲(戯曲『ペール・ギュント』で使われた「山の王の殿堂にて」)を吹いている男が、また別の少女に風船を買ってやったと報告したのだ。その老人は、近くにいた若い仲間に男を追跡させ、その若い男は容疑者を見失なわないように、男のコートの背中に白のチョークで「M」の刻印をした。その男は、まさにハンス・ベッケルトであった。

(9)ハンスは乞食たちに囲まれ、追い詰められて、ある会社ビルに逃げ込む。乞食たちは、そのビルを取り囲んで、退社する社員に紛れて逃げられないよう、徹底的に監視した結果、追っていた男(ハンス)はビルから出てこなかったようで、そのままビルは、警備員を残して、門を閉ざされてしまう。

その連絡を受けた犯罪者組合は、押し込み強盗や侵入窃盗のプロフェッショナルを集めて、夜間のうちにそのビルに押し込み、警備員を縛り上げて、ビル中を捜索した結果、ついにハンスを捕まえるのだが、その直後、警備員に警察に通報されてしまい、ハンスは連れ帰ったものの、仲間の一人が警察に捕まってしまう。

(10)犯罪者組合の地下アジトに連れてこられたハンスは、そこで犯罪者たちによる「裁判」なかけられることになる。判決は「死刑」と決まったも同然ではあれ、犯罪者たちはハンスに、法律を知っている仲間を「弁護士」とつけて、公正な裁判の形式を整えた。

(11)検察官役、および裁判官役の犯罪者たちの厳しい追求に、ハンスは涙ながらに訴えた。「あなたたちは、辞めようと思えば、自分の意思で犯罪を辞められる。まともな職に就こうと思えばいつでも就けるし、それで済む。だが、僕のは、そうしたものではないのだ。止めようと思っても止められないものなのだ。僕はいつも、何か恐ろしいものにつきまとわれていて、片時も心の休まることがない。ただし、あの時(少女を殺す時)だけは、心が軽くなって救われるんだよ。そんな僕の苦しさが、あなたたちにわかるのか。こんなところで殺されるくらいなら、ちゃんと人権の守られる司直の手に、僕を引き渡してくれ!」と。

(12)そして、こうした主張を受けて「弁護士」役の男は「この男は、犯罪者ではありません。精神疾患者なのであり、この男の犯行は、心神耗弱状態で行われたものです。したがって、彼には十分な責任能力は無く、犯行の責任を問うことはできません。よって、彼は、犯罪者として処罰されるのではなく、精神病院へ入れて治療を受けさせるべきであり、そのために、警察に引き渡すべきである」と、あまりにもまともな弁護をするのであった。

(13)一方、警察の方では、当初「知らぬ存ぜぬ」と口を割らなかった、「犯罪者組合」の男を、「押し込み強盗」容疑ではなく「殺人」容疑に切り替えたと見せかけて、男を脅しつけて、ついに犯罪者組合のアジトを聞き出すことに成功する。

(14)犯罪者組合の裁判の方では、弁護士役の「無罪・警察への引き渡し」という弁論を受けて、紛糾を極めていた。女性たちが「絶対に、そんな野郎は生かしてはおけない」と叫び、裁判長役である犯罪者組合の頭目まで「病人だから無罪だなどと言って、そんな奴を病院に入れるだけでは、やがてそいつは社会に戻ってきて、また同じ犯罪を犯し、それをまた捕まえて病院送りにして、また退院して、という堂々巡りになるだけだ!」と怒声をあげたりする始末であった。

そして、そんなところへ警察が踏み込み、犯罪者組合の面々が、全員両手を上げるところで、この映画は幕を閉じるのである。

一一つまり、この映画は、単なる「娯楽映画」としての「犯罪もの」「事件もの」「警察もの」「捜査もの」「刑事もの」と言うよりは、日本で言えば「刑法第39条」(1項「心神喪失」、2項「心神耗弱」)に規定された「責任能力」の問題を扱った、テーマ際の強い作品だったのである。

そして、私が見たところ、監督の立場は、どちらか一方に肩入れしたものではなく、「どちらの言い分にも一理ある」といった中立的な立場から「問題提起する」、そんな作品になっていた。

無論この「テーマ」は、今の日本でも、いまだ解決していない、この先も完全解決など見ないだろう。本作は、そんな難問を扱った、じつに先鋭な「社会派」的問題意識を込めた娯楽作品だった。

100年も前の作品でありながら、決して古びない「客観的な目と問題意識」を備えた、そんな作品だったのである。

そして、そんな本作から窺えるのは、ラングという人が「党派的な肩入れ=感情的な肩入れ」を好まなかった人なのだろうということなのだが、しかしそれは、すでに4年前の『メトロポリス』においても示されていた。

『メトリポリス』は、「資本家と労働者の対立」を描いた作品だったが、その結末は、当たり前に「資本家が打倒される」というものではなく、「資本家と労働者の和解」という「理想」を描いていたのである。

そして、そんな「物事をひいて見る」ことのできるラングだったからこそ、「ユダヤ系だから」ということだけではなしに、「ナチス」への熱狂から距離がおけたし、亡命という決断もできたのではないだろうか。

また、このことから私たち自身が考えなければならないのは、私たち自身は、容易に「世間の熱狂」に巻き込まれ「ブームに流されてしまう」という事実である。

それは、ナチスがその宣伝にも使った「オリンピック」だけではなく、例えば「大谷翔平ブーム」や「藤井聡太ブーム」でも同じことだ。

それまで、さしたる野球ファンでもなければ将棋ファンでもなかった者が、マスコミによって作り上げられた「華やかなスター像」に熱狂し、彼らの一挙手一投足を「賛嘆する」のだが、そうした「スター」というのは、「戦前・戦中」にも存在して、戦争協力した者も少なくなかったし、そうした「スター」たちに煽られて、戦争協力した人たちも少なくなかった。

無論、ヒトラー自身が、そうして作られた「スター」だったという歴史的事実を、私たちは決して、忘れるべきではないのだ。

例えば、「犯罪被害者やその家族が、可哀想だ」というのは、本作『M』にも描かれているとおりで、極悪な「犯罪者」たちでさえ、他人事ならば(自分の犯罪を棚に上げれば)、当たり前に持つことのできる「素朴な感情」だし、だから「そんな奴は、殺しちまえ!」と言って、「正義」を振りかざすことさえ容易なのだ。

だが、そうした人たちは、果たしてその「結果」に責任を持つだろうか? あるいは、責任をとったことがあるのだろうか?

それを思えば、「刑法第39条」の問題は、今もまったく古びていないし、他人事でもあり得ない。

またその意味で、「小児性愛者」の犯罪に対する「当たり前の怒り」だとて、だから「そんな奴は、殺しちまえ!」では済まされない。

つまり、「犯罪者」への怒りが、そのまま「犯罪を犯さない小児性愛者」への「差別」を追認するものとなってはならないのだ。

一一これは、まぎれもなく、「今ここ」の問題であることを、私たちは、忘れてはならないのである。

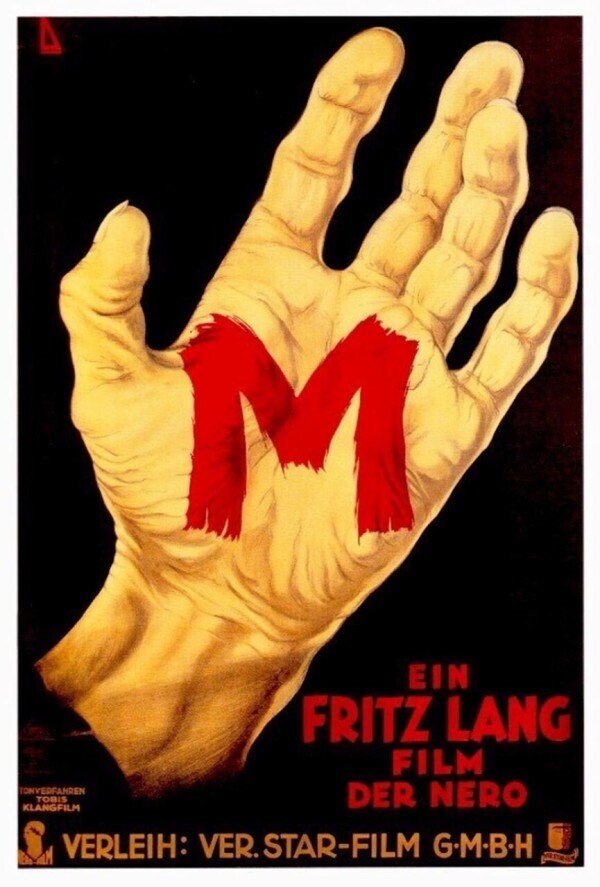

ちなみに、本作における『M』の意味は「murder(人殺し)」の頭文字だと、一般には認識されており、また事実そのとおりなのであろう。

だが、1962年(昭和37年)生まれの私としては、「連続幼女誘拐殺人事件」と言えば、まず思い出すのは、同年生まれの「M」こと宮崎勤のことだ。

そして、彼の逮捕後に巻き起こった「猟奇趣味的な偏見に満ちた、過剰報道」の問題である。

本稿のタイトルである『われら「Mの世代」』とは、まさにそこから採ったものであり、『Mの世代』というのは、宮崎勤の裁判に深くコミットした作家・大塚英志などが中心となってまとめた著書名でもあったのである。

このようなわけで、私は、本作『M』を、単に「古典的名作映画」だとか「ノワール映画の嚆矢的な作品」だとか「時代を超えた社会的なテーマを扱った作品」だなどと言って、型どおりに褒め、それで事足れりとするような評価に、のんきに加担する気にはなれない。

本作で、犯人役を演じた主演俳優のピーター・ローレの、「ギョロ目」による「神経質そうな表情」は、いかにも心に「闇」を抱えた、しかし、自分より弱いものしか相手にできない、ひ弱な「異常犯罪者」を思わせて、本作の犯人役を見事に演じていたと言えるだろう。

だが、現実の宮崎勤は、ピーター・ローレのそれとは真逆と言っていい、およそ感情というものを感じさせない、静かかつ暗い、無表情な目をしていたのだが、この「違い」は、いったい何を意味するのであろう。

宮崎勤は、本作の犯人のように、感情を露わにして「自身の業」を訴え、同情を乞うのではなく、むしろ淡々と自分のことを語っていたいう印象があるのだが、この「違い」は、いったい何を意味するのであろうか。

私がここでひとつ言えることは、私たちは、彼らのことが、いまだによく分かってはいない、という事実だ。

私たちは、なにも分かってはいないまま、その時々の「ブーム」に乗って、分かったような判断を下しているのである。もちろん、「裁判官」でさえもがだ。

実際のところ、本作の中では、ハンスのコートの背中に押された「M」の文字が、「murder(人殺し)」の頭文字だと、そう説明されるわけではない。

それはあくまでも、「ユダヤ人」への刻印として「J」の文字を使うように、「殺人者」を象徴する烙印として、「M」の字が使われた「のだろう」というだけの話なのだ。

ただ、もしかすると、ラングはそこに、自分ではどうしようもない「呪われた血」という意味で、この二文字を重ねたのかもしれないが…。

ともあれ、私たちはいまだに、「M」の意味を知らずに、ただ「定説」を鵜呑みにすることで、あたかも「真相を知っている」と、そう思い込んでいるだけだとも言えるのである。

(2024年6月6日)

○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○