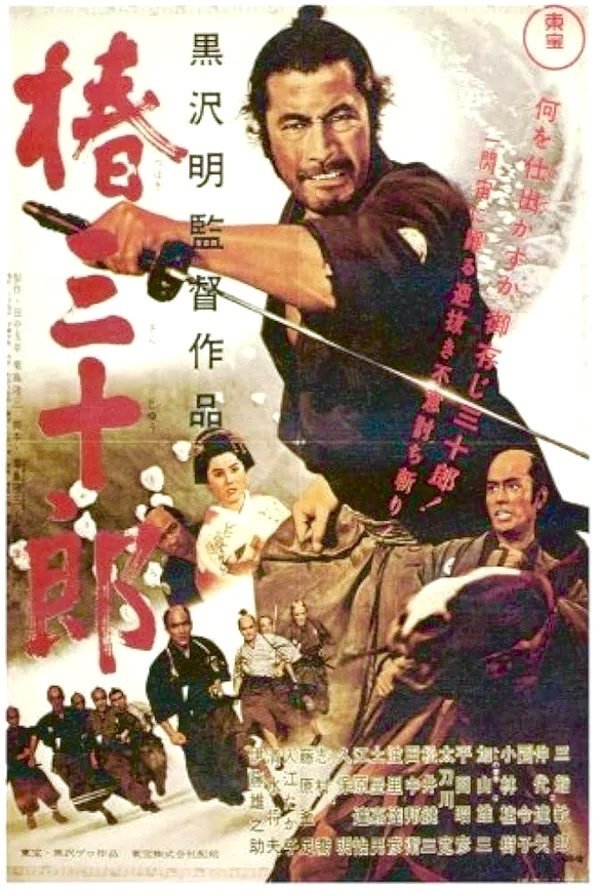

黒澤明監督 『椿三十郎』 : 「昭和」の理想と、そのジレンマ

本作は、大ヒットした「『用心棒』のような作品を」と、東宝から頼まれて撮った作品だそうだ。本作の「Wikipedia」にそう書かれているし、実際その通りであろう。というのも、それが「市場原理」に沿うものだからだ。要は「二匹目のドジョウ」を狙った作品だということである。

しかしながら、『用心棒』のレビューに書いたとおり、私は、『用心棒』が「痛快娯楽作品」であったことを肯定的に捉えているので、『椿三十郎』がそのような作品であっても、全然かまわなかった。また、だからこそ、『椿三十郎』が『用心棒』同様の「痛快娯楽作品であろう」と、ごく素直にそう思って、見ることにもしたのだ。

実際、本作『椿三十郎』は、山本周五郎の小説を原作としながらも、それを大きく改変し、そこに『用心棒』の主人公と瓜二つの主人公をはめ込んだ作品なのだから「実質的には続編だ」という評価も、ごく一般的なものであった。だから、まさか本作『椿三十郎』が、娯楽作品「ではない」などとは、つゆほども予想し得なかったし、実際に見てみて、驚かされたのである。

本作を見てもなお「痛快娯楽作品であり素晴らしい」とか「主人公の椿三十郎がかっこいい」とか言っているだけ一般客が多いのは、まあ仕方のないこと。

しかし、『椿三十郎』の「Wikipedia」でさえ、本作が「単なる娯楽作品などではない」という事実を指摘し得ていないところを見ると、日本の映画評論家というのは、総じて「アキメクラ」が多いのだと、あらためて呆れさせられてしまった。

本作は「当たり前に見る」ならば、単なる「痛快娯楽作品」などではない。

たしかに「痛快」な部分もあるし、「娯楽」の部分もある。しかし、それがこの作品の「本質」ではないのだ。

本作は「『用心棒』の続編に見せかけた、その陰画的な作品」なのである。

つまり『用心棒』の「太平楽な痛快娯楽性」を支えていた「勧善懲悪」のわかりやすさを、批判した作品なのだ。

ここまで書けば、察しの良い人なら、私が本作『椿三十郎』をどのように評価したのかは、すでに明らかだろう。

だが、そうした人ばかりではないどころか、たぶん、そうした人は「少数派」だというのが現実なのだろうから、以下にそのあたりの事情を詳しく解説していこう。

喩えて言うなら、多くの人というのは、本作に登場する「若侍たち」のようなもので、自分たちの「(現実を)見る目のなさ」をわかっていないし、「椿三十郎」のような「腕」もなければ、ましてや本作の「もうひとりの主人公」と呼んでも良いだろう、最後の最後に登場するだけの「城代家老・睦田弥兵衛」のような「知恵」も「強かさ」も持たない、ということである。

○ ○ ○

本作『椿三十郎』の「あらすじ」は、「Wikipedia」に結末まで書かれているが、ここではひとまず、その前半部分を引用しておこう。

『真夜中の森の中。古びた社殿に集まった若侍たちは藩内の汚職の元凶である次席家老の黒藤と国許用人の竹林に対する告発書をまとめ、藩の要人に対して是正を求めていた。代表として会見をした井坂が語るには、城代家老の睦田は「悪いやつは意外なところにいる。危ない、危ない」と意見書を破り捨てた。次に大目付の菊井に話を持ち込むと、睦田の発言を聞かされた菊井は若侍と共に決起する事を約束した。

心強い味方ができたと喜ぶ若侍たちの前へ拝殿の奥からひとりの浪人が現れた。謀議を聞かれたと緊張する一同だが、たまたま無賃のため陋屋で寝ていた男は、藩内を監察する役目でありながら揉め事を煽る菊井が可怪しいと指摘。半信半疑の井坂たちから、今日はこの場所で菊井と面会する約束だと聞かされた浪人は壁の隙間から向こうを伺うと、周りは汚職の黒幕だった菊井の手下で囲まれていた。

自暴自棄となり斬り込もうとする若侍たちを隠れさせ、浪人はわざと菊井の手下連中に喧嘩を売り注意を逸らす。度胸と腕を見せた相手に、菊井の腹心である室戸半兵衛は、仕官したければ訪ねて来いと言ったあとで仲間に引き上げを命じた。機転によって危機を脱した若者たちへ向かい、懐が寂しい浪人は幾ばくかの銭を要求。「あばよ」と別れを告げ背中を向けたが、真相を察している城代家老を菊井が放っておかない点に気づく。虎口に飛び込もうとする若侍九人に浪人は加わる。

浪人の予想通り、既に城代屋敷は菊井の手に落ち、睦田はどこかに連れ去られていた。菊井らは、一石二鳥として自分たちの汚職を睦田になすりつけようとも企んでいた。再び浪人の策により、見張りの隙を突いて睦田の妻と娘を奪還することに成功し、見張りのひとりを捕らえた若侍たちは、若侍のひとりである寺田の家に潜伏する。灯台下暗しのことわざどおり、寺田家は黒藤の屋敷とは塀一枚を隔てた隣にあった。その黒藤屋敷は、別名椿屋敷と呼ばれるほど庭の椿が見事だった。睦田の妻から名を問われた浪人は、壁越しに黒藤家の椿を眺めながら椿三十郎と名乗る。

睦田を助け出せれば菊井らは失脚するとして、若侍たちはまず睦田の監禁場所を特定しようとする。一方で、菊井らも、のらりくらりと要求をかわす睦田に手を焼いており、要求を飲み込ませる人質とするため、連れ去られた彼の妻子の行方を捜そうとする。そこで菊井らは空の駕籠を使って若侍らを誘き出す策を立てる。三十郎は警告を発するが、若侍らはその罠に誘われてしまう。若侍たちは駕籠を襲撃する寸前に罠だと悟り、危うく難を免れた。』

つまり、本作『椿三十郎』は、悪の「大目付の菊井」らによって濡れ衣を着せられ、監禁されてしまった「城代家老・睦田弥兵衛」とその妻と娘(妻女)を助け出そうと、血気のはやる9人の「若侍たち」を、「危なっかしくて、見ていられねえ」と、「椿三十郎」が、頼まれもしないのに助けてやる、というお話である。

この「頼まれもしないのに助けてやる」という点では、本作『椿三十郎』は、『用心棒』に「似ている」と言えるだろう。

また、こうした点から、三船敏郎の演ずる『用心棒』の主人公「桑畑三十郎」と、同じく三船の演じる本作の主人公「椿三十郎」とは、外見だけではなく、その性格設定まで「似ている」という印象を与える。

しかしだ、この二人の主人公には、決定的な「違い」があって、そこに気づかないようでは、本作『椿三十郎』を見た(鑑賞し理解した)ことにはならない。

だが、その「違い」を知るためには、まず『用心棒』の方を知らないことには話にならないので、前作(前年の作品)『用心棒』がどのような作品だったのかを、ここで確認しておきたい。

○ ○ ○

私は、『用心棒』のレビューの中で、同作を「勧善懲悪の娯楽痛快作品」だと、肯定的に評価した。つまり、次のような特徴を持った作品だということである。

『本作の場合、とにかく主人公の「桑畑三十郎」(三船敏郎)がカッコいい。

しかし、「カッコいい」と言っても、その「カッコよさ」は、わかりやすく「見るからにカッコいい」というのとは違うし、たぶん「今風」にカッコいいというのでもないだろう。

では、どういうふうにカッコいいのかというと、この作品が作られた「1960年前後の昭和」的にカッコいい、のではないかと思う。私は、この映画が作られた翌年に生まれたのだけれど、子供の頃に、同居の祖母と一緒にテレビで視た、数多くの時代劇ヒーローの「原型」が、たしかにこの「桑畑三十郎」にはあるように思うのだ。

ではさらに、その「1960年前後の昭和的にカッコいい」というのは、どういうものなのかと言えば、

(1)カッコをつけない(気取らない)

(2)陽性のキャラクター

(3)弱きを助け、強きを挫く

(4)地位や名誉やお金や安定した生活を求めない

といったところだろうか。』

とし、このレビューを、次のように締め括った。

『いずれにしろ私は、幼少期に、こうした(※ 桑畑三十郎のような)「ヒーロー像」を浴びるように視て育ったせいで、「地位や名誉やお金や安定した生活を求めるヒーロー」なんてものをとうてい認められず、自分が「社会的な名誉名声(や地位やお金や金メダル等)」を得ることで「人々に勇気を与えたい」なんて言うやつに対して、「何様のつもりだ」と感じずにはいられない人間に育ったのではないだろうか。

そうした人たちは、自分が「人々の憧れを一身に集めるヒーロー」になったつもりなんだろうが、私の「ヒーロー像」からすれば、そんな「ケチくさい」ものは、「ヒーローでもなんでもない」し、むしろ「本物のヒーロー」を冒涜するものでしかないと感じられるから、そういう「貧乏くさい勘違い野郎」たちを、口をきわめて貶さないわけにはいかないのであろう。

だが、日本が「経済的な二等国」に落ちぶれてしまった現在、日本人の多くが「見た目にもわかりやすいヒーロー」を求めたくなるというのは、やむを得ないところなのかも知れない。貧しい国の貧乏人の庶民が、わかりやすく「金ピカの王族」に憧れたり、そうしたものに「成り上がりたいものだ」と願ったりするのと同じことだ。

しかしだからこそ、本作に描かれた、桑畑三十郎のようなヒーローは、日本が自信を持って誇り高かった頃を象徴するものとして、私にとってすら、懐かしくて仕方のないヒーローなのであろう。

私が「あなたみたいな人こそが、本当のヒーローなのだ」などと賛嘆の言葉を伝えれば、彼はきっと「止してくれ、気持ち悪い」といって、ぷいと、どこへともなく去っていくのではないだろうか。

そしてまた私は、そんな彼の、そっけない後ろ姿に「もう二度と見ることの叶わないかもしれない、ヒーローの後ろ姿」を見て、感動しないではいられないのである。』

つまり私は、「桑畑三十郎」の中に「豊かだった昭和の、理想のヒーロー像」を見て、これを肯定的に評価したのだが、本作の主人公「椿三十郎」は、そんな「理想の人物(偶像)」ではなく、もっと「リアルな人間」に描かれており、そこが決定的に「違う」のだ。

では、どう「違う」のかと言えば、『用心棒』の場合は、「悪は悪、善は善」だと、いかにも「痛快娯楽作品」らしくハッキリ区別されていたから、主人公の「桑畑三十郎」は、悪人どもを切り殺すことに、何の躊躇も無かった。

そして、本作の「椿三十郎」も、「若侍たち」に助勢して、監禁されていた「城代家老の妻女」を助け出すまでは、「桑畑三十郎」そのままだったと言っても良いだろう。

しかし、そんな「椿三十郎」は、自分が助け出した、入江たか子演じるところの、おっとりした「城代家老夫人」にやんわりと窘められることになる。要は、そう簡単に人を「殺す」ことなどしてはならない、と言うのだ。

そして、これは本作を語るうえで決定的に重要な言葉なのだが、彼女は「椿三十郎」に対し「あなたは、まるで抜き身のようだ。鞘に入っていない抜き身の刀をギラギラさせているようなお方だ。でも、本当に優れた刀というのは、いつもは鞘に収まっているものなのですよ」と、そんなふうに諭すのである。

さて、ここで普通ならば、「助けられた身で、何を言う」ということにもなるし、それに「では、他にどんな手があったと言うのか?」という話にもなろう。

だが、「椿三十郎」は、このおっとりした「城代家老夫人」に反論することはなく、むしろ「痛いところを突かれた」という顔をして、「こういうタイプには敵わねえ」と言わんばかりに、顔を背けるのである。

これは、「城代家老夫人」の「椿三十郎」についての人物評価が、図星を突いていたということであり、そこで指摘された「弱点」については、「椿三十郎」自身、薄々自覚していたものであり、それでいて、自分ではどうにもできない「欠点」だという認識もあった、ということである。

つまり、こうした欠点であり弱点の「自覚」において、「椿三十郎」は、「桑畑三十郎」とは、明らかに「別人」なのだ。

私は、『用心棒』のレビューで、「桑畑三十郎」を次のように評していた。

『(※ 桑畑三十郎が「陽性のキャラクター」だという、私の指摘は)要は深刻になって然るべき状況にあっても、常に飄々としている、ということだ。

例えば、「あらすじ」にあるとおり、対立するヤクザの双方を掻き回して、両者を相打ちの共倒れにして片づけようとするなど、言うなれば、悪人退治を「楽しみながら」やっているという風情なのだ。』

つまり、「桑畑三十郎」の場合は「悪人たち」を斬り殺すことにも、彼らが死ぬことにも、「何の痛痒も感じていない」のだ。

だからこそ『用心棒』は、わかりやすい「勧善懲悪の痛快娯楽作品」になり得たのだが、「椿三十郎」には、「桑畑三十郎」には無かった「悪人殺し」に対する「後ろめたさ」があり、できれば「殺生はしたくない」という気持ちがある。

事実、「椿三十郎」は、後のシーンで、敵方に捕えられた「若侍」4人を救い出すために、敵方の見張り役を、多数斬り殺さなければならなかったのだが、そのあとで「若侍」たちに「おめえらのせいで、また無駄な殺生をしちまったじゃねえか」と、口調こそ軽いものの、「城代家老夫人」の「忠告」に沿う言葉を漏らしているのである。

実際、敵方の下級侍たちは、裏事情を知らないだけで、決して「悪人」ではなかったはずなのだ。

「むだな殺生」とまでは言わないまでも、(娯楽作品として見栄えのする)「過剰な殺生」の部分を、「城代家老夫人」に指摘され、反論できなかったばかりか、そうした「理想(きれいごと)」を自然体で語る「城代家老夫人」に対し、「椿三十郎」が敬意さえ払わないではいられなかったのは、彼が「この奥方の言うことこそが、まったく正しい。ただ、俺には、その理想を実現するための能力がない。ただ、人を斬り殺すだけの、危険な、抜き身の腕があるだけなのだ」と、そう自嘲的に考えているからなのである。

したがって、ここまで来れば、本作『椿三十郎』が、ある意味で、反『用心棒』的な作品であり、「椿三十郎」自身は、反「桑畑三十郎」的な人物だというのが、ハッキリとわかるはずだ。

「椿三十郎」に言わせれば、「桑畑三十郎」というのは「正義を嵩に着て、人殺しを楽しむ気違い野郎だ」ということにもなってしまうのである。

○ ○ ○

つまり、本作『椿三十郎』という作品が描いているのは、本稿のタイトルのとおり「「昭和」の理想と、そのジレンマ」なのである。

そして「昭和の理想」とは、「日本国憲法・前文」や「9条」に示された「絶対平和主義」のことである。

「昭和」という時代は、「悲惨な戦争体験」に由来する「絶対平和主義」という極端な「理想」と、政治的「現実」のはざまで、その「ジレンマ」にもがき続けた時代だったと言えるのだ。

そして、そのジレンマを体現しているのが、本作の主人公「椿三十郎」なのである。

「椿三十郎」というキャラクターは、『用心棒』の「桑畑三十郎」のような「勧善懲悪の架空世界に生きる、能天気な正義のヒーロー」などではなく、「悪人を切ってさえ、その返り血を浴び、血に塗れた我が手の罪を感じないではいられなかった、リアルな人物」なのである(戦場で撃ち殺した米兵が、まだ子供のようなあどけない顔をした若者だったと知って、罪の意識を感じた日本の兵隊のように)。

だから、本作を「痛快娯楽作品」だなどと評価するのは、まったくの見当違いであり、作品自体を見ていない(鑑賞したが、理解していない)ということにしかならない。

またその意味で、本作『椿三十郎』を、単純に『用心棒』の「続編」だと考えるのは、あきらかな間違いなのだ。

私は、『椿三十郎』の原作となった、山本周五郎の小説を読んでいないから、確かなことは言えないが、『用心棒』の翌年に作られた本作が、これほどまでに「反・前作」的なものになったというのは、そこに「山本周五郎的な精神」が流れ込んだからであろうというのは、ほぼ間違いのないところだろうし、黒澤自身も「山本周五郎的な精神」による前作批判を、「椿三十郎」が「城代家老夫人」の批判忠告を受け入れたのと同じように受け入れたからこそ、このような「方向性の真逆な作品」を撮ったのではないかと、そう推察する。

そして、そうした意味でも、本作の鑑賞者は、この程度のことは、是非とも読み取らなくてはならないし、それが読み取れないようでは『椿三十郎』という作品のことを「何もわかっていない」と言われても仕方がないのだと、そう反省すべきなのである。

○ ○ ○

ちなみに、さらに親切に説明しておけば、本作における「おっとりした城代家老夫人」は、言うなれば「平和憲法の化身」なのだ。

だから、「椿三十郎」は、その「理想」の正しさを支持しながらも、「あの奥方、ボケているんじゃねえか」などと、その「非現実性」に、ひと言「悪態」をつかないではいられなかったのだ。

「わかってはいても、それを実行できない自分の非力」を自ら責めているからこそ、作中でも指摘されるように「好きな相手だからこそ、悪態をつかないではいられない」というのが、彼の性格だったのだ。

だから、最後に救出されて、やっと登場する、伊藤雄之助の演ずる「城代家老・睦田弥兵衛」が、間延びした顔に、すっとぼけた話ぶりの、しかし実は「強かな食わせもの」であるにもかかわらず、彼を排除しようとした悪漢たちを「できれば、事を荒立てずに穏便に済ませて(死なせないで済ませて)やりたかった」とまで言うのは、彼が、「愛する妻」である「平和憲法」の理想を、何とか現実政治に落とし込もうとする、戦後昭和の「良き保守政治家」を投影した人物だったからだと、そうも言えるのである。

「城代家老・睦田弥兵衛」は、勇ましいことは言わないし、何を考えているのかよくわからない、一見パッとしない、のらりくらりとした人物だが、そこには「現実政治」に対する「深い思慮と理想」が二つながらに隠されていたのであり、それが「人生経験に乏しい、血気にはやる若侍たち」には(椿三十郎に指摘されるまでは)わからなかった、ということなのだ。

そして、本作のこうした「リアルなテーマ」は、最後の「一対一の果し合い」にもよく表れている。

本作中で、悪の「大目付」側に「懐刀」的な存在としてついていた、仲代達也演ずるところの剣豪「室戸半兵衛」は、信頼していた「椿三十郎」から、ずっと騙されていたのだと知って、最後に「一対一の果し合い」を申し込んでくる。

しかし、「椿三十郎」は「おめえには一目置いてたし、できればお前とは立ち会いなんぞしたくねえ。だが、おめえも、俺と同じ抜き身の人間だから、断るってわけにもいかねえんだろうな」と言って、やむなく「室戸半兵衛」と正々堂々と向かい合い、一刀のもとに半兵衛を切り捨ててしまう。

そして、黙って立ち去ろうとしていた「椿三十郎」を引き戻そうと、「城代家老」の命で追いかけてきていた「若侍たち」は、目の前で繰り広げられたこの果し合いを見て、その壮絶さに呆気に取られた後、気を取り直すと、世の習いどおりに「お見事!」と、「椿三十郎」に賞賛の言葉をおくるのだが、「椿三十郎」は、それに対して、心底不愉快そうな顔で「わかったようなことを言うんじゃねえ。俺は今、機嫌が悪いんだ」とそう言い捨てて、「若侍たち」に背を向けて去っていき、「若侍たち」は、その背に向かって、助けてもらったことに対する「感謝」の気持ちを込めて、土下座をして見送るところで、このドラマは幕を下ろすのである。

つまり、このラストには、「若造」たちにはとうてい理解の及ばない、「斬りたくなかったのに、斬るしかなかった」という、椿三十郎の深い「悲しみ」が描かれているのだ。

だから、本作『椿三十郎』のラストは、『用心棒』のラストと似ているようではあっても、決して同じような「内容」のものではなく、むしろその真逆といって良いような、およそ「痛快」とは言い難いものだったのである。

『 日本国憲法・前文

日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民と協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。』

『 日本国憲法・第2章「戦争の放棄」

第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』

『陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。』と書いてあるのに、明らかに「軍隊」である「自衛隊」を作って保持し、『国の交戦権は、これを認めない。』と書いてあるのに「専守防衛」なら、「交戦」ではなく「自衛」だという「詭弁」を語るというのは、しかし、『椿三十郎』に登場する「城代家老」のような、のらりくらりと難題に対処する「保守政治家」の選んだ「食えない政治手法」という側面もあったのであろう。

「椿三十郎」のように、どうしても「殺し合い」が避けられない時に、確実に相手を倒せるのなら、いくら気分が悪かろうと、それはそれで仕方ないとも言えよう。

だが、現実の殺し合いでは、いつでも確実に勝てるという保証などないし、勝っても、それなりの深傷を負うことになるのは、歴史に照らして明らかだ。

それに、両者が共倒れになることも珍しくはない。

だとすれば、「血気にはやった若侍たち」のような「浅はかな勇ましさ」を振りまわす、現実の見えていない馬鹿には、「椿三十郎」のように、本気のビンタをくれてやるくらいのことは、して然るべきなのである。

(2024年6月2日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○