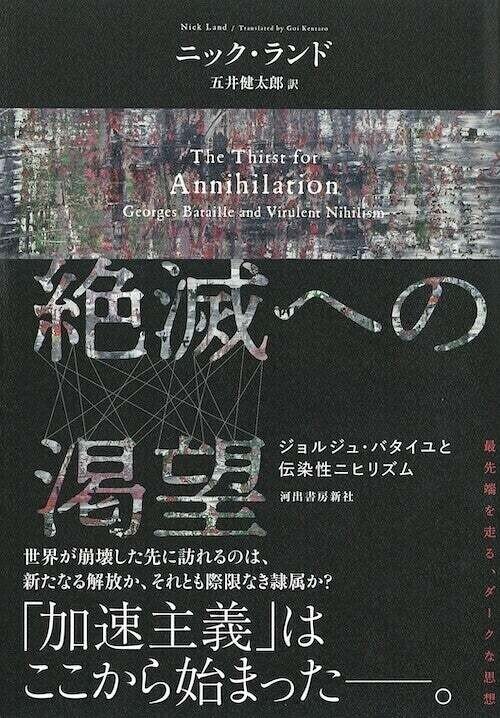

ニック・ランド 『絶滅への渇望 ジョルジュ・バタイユ と 伝染性ニヒリズム』 : 〈死のエクスタシー〉を渇望する 神秘主義者

書評:ニック・ランド『絶滅への渇望 ジョルジュ・バタイユと伝染性ニヒリズム』(河出書房新社)

本書は、ニック・ランドが大学講師時代に刊行した唯一の著書である。つまり、大学講師を退いてからのち、ネット言説によって、現代思想の世界において「加速主義」を流行させ、「新実存主義」などの新しい思想潮流に大きな影響を与えた「暗黒啓蒙」の時代とは違い、明白な政治性を帯びる以前のニック・ランドの思想が、比較的「正直の語られた」著書だと見ることができるものだ。

しかし本書は、一読して、すっと理解できるような代物ではない。

より正確に言うなら、何度読み返したところで、著者の「同類」でないかぎり、これを「理解」することは、おおむね不可能であろう。

と言うのも、ニック・ランド自身が本書で主張しているとおり、「学問的に正確に」とか「人々の共感を得るように」とかいった「発想」を、ニック・ランドが拒絶しているからである。

つまりそれは、彼が「キリスト教」的な「倫理」に縛られた「世間的な常識や倫理や論理」といったものを全否定して、それに敵対しているからであり、その意味では、そうした「世間的文脈」に乗って書くこと自体が、彼からすれば、すでにして「負け」なのだ。だから彼としては、「非世間的」な「反世間的倫理」としての、奔放な「生命主義」の「文体」で、本書を書くことになったのである。

そして、その結果として、本書は、形式的には「普通ではない」ものとなり、その意味で「難解」と呼んで良いものとなったわけである。

『 徹底した脱観念論の試み。超一神教的宗教論。人間の外までも広がりとどまるところを知らない精神分析。激化された「全般経済学」。「低次唯物論」にもとづくアナキズム理論。「呪われた部分」から見た資本主義論。蜂起の必然性を実証する政治学。「降伏」を推奨する反政治学。むしろ感染を拡大することが意図されるウィルス学。侵犯的なインターネット・カルチャーの先駆。特異な文学論・詩論であると同時にそれ自体詩であり文学である書物。加速主義の旧約聖書。決定的に非人間的なポスト現代思想の震源。あるいは、訳の分からぬ世迷言ばかりが書きつねられた紙屑……。

たとえば以上のとおり、誰でも理解可能で筋の通った言説として存在しないことを一一つまりはそれ自体として破綻し失敗することを一一積極的に意志し、たえず不定形であろうとする本書を形容する言葉は、読者の側がそれにどのようにして近づくかにしたがって無数にありえるだろう。とはいえ相対主義や多義性が問題になるのではない。本書とともに重要になるのは、そこにある過剰性に深く「接触」し「感染」することであり、非人称的な欲望から(あるいは「リビドー」から、「太陽エネルギー」から、「低次的物質」から)なっている必然的で一方的な流れに身を任せ、「死」へと向かうことなのである。ここでいう「死」とは何かについて説明することさえ、おそらく必要ない。「死」とは何かを思考するのではなく、ただ単に「死を味わうことができる」のだと直感するものたちに向けて、この本は書かれている。』

(P390〜391、「「死を味わう」者たちのために一一訳者あとがき」より)

この訳者の言葉に、本書の内容は的確にまとめられていると言える。しかし、これだけでは「かなり極端に独りよがりで難解」ということしかわからないだろうから、私が比喩を用いて、多少はわかりやすく解説したい。

○ ○ ○

ニック・ランドが求めているのは「生の完全燃焼」である、と言い換えることができるだろう。しかしこれは「一生懸命に生きる」とかいった常識的な話ではない。そうした「常識的倫理」は、おおむね、ニック・ランドの憎悪する、欺瞞的な「キリスト教的倫理」に発するものでしかなく、「生の抑圧」でしかないからだ。

したがって、ニックランドが求める「生の完全燃焼」とは「死を味わいつくす」というかたちにおいてのみ為されうるものだと言えよう。彼はそれを目指している。

では、味わいつくすべき「死」とは何かといえば、「死のエクスタシー」である。

よく言われるように、人は「性的絶頂の恍惚(エクスタシー)」において、瞬間の「死」を経験する。それは「自己」という「殻」を破って、世界と一体化した「全能感」であると言ってもいいだろう。もう、生きているとか死んでいるとかいった「理屈(認識)」を超えた「完全な充足感」といったようなものである。

つまり、ニック・ランドの言う「死を味わいつくす」とは、日常的な「生」における「安全装置としての倫理」を解除して、「死」に無限に接近することで「生の完全燃焼」としての「死のエクスタシー」を味わいつくすことだと、おおむねそんな感じだと思う。

本書は、「ジョルジュ・バタイユ論」として書かれているが、それはニック・ランドのこうした「性癖」を正当化するのに、バタイユの「太陽経済学」と「エロティシズム論」が、好都合だったからに他ならない。

「太陽経済学」とは、簡単にいえば、人間を含めた地球上の生物はすべて、太陽から一方的に与えられるエネルギーを消尽するために存在している存在であり、その意味で「浪費」こそが正しい在り方なのだが、人間はその「正しいエネルギー消費(浪費)」を否定し、欲望を抑制し、コントロールすること(倫理)によって、エネルギーを蓄積し、そのことで「文化」を生んだけれども、その無理な操作のために、「蕩尽としての戦争」をも必然的に生んでしまった。

したがって、人間は、生物の本来のかたちに戻って、瞬間瞬間の「生の完全燃焼」を目指すべきであり、そのためには、それをケチくさく抑制し蓄積しようとする「偽善としての倫理」を廃棄するべきである。一一といったようなことになるわけだ。

だから、これはそれほど難しい話をしているわけではないとも言えるだろう。要は、人間文化なんていう欺瞞的な抑制装置は捨てて、生物の本来の行き方を肯定しよう、という話である。

しかし、私は、こんな与太話は信用できない。

と言うのも、「生の完全燃焼」としての「死を味わいつくす」なんてことは、レトリックに過ぎないと思うからだ。

そもそも「性的絶頂としてのエクシタシー」が「仮死」であるというのは、あくまでも「レトリック」に過ぎない。

セックスにおいて、首を締められると男性器が勃起するとか射精するとか、絞首刑にあった死刑囚が射精するとかいったことは、実際にあるかもしれないし、その瞬間に「エクスタシー」に近いものを感じるのかもしれないが、そんなものは所詮、一種の「脳内麻薬」による科学的現象に過ぎず、そんなものを「生の完全燃焼」としての「死を味わいつくす」ことの実例や象徴的事例と考えることなど、馬鹿馬鹿しいとしか思えないからだ。

こんな「エクスタシー=絶頂体験」が「生の完全燃焼」だとか「死を味わいつくす」だとか思うんなら、部屋から出られないように自分を閉じ込めて、死ぬまで「薬」でもやってろ、としか思わない。

だから、そんなものを「生の本来性」みたいなかたちで語って、皆もそうすべきであるみたいな議論は、傍迷惑なだけなのである。

私だって「性的快感」は大好きだから「エクスタシー=絶頂体験」を否定するものではない。むしろ、私は「快楽主義者」を名乗るくらいだから、それは積極的に求めているのだが、しかし、私に言わせれば、「抑制」もまた「快楽」のためのものであり、そういう意味では「キリスト教倫理」的なものも、いささか「変態=倒錯」的ではあるものの、所詮は「快楽」のためのものでしかないと考えている。つまり、「禁欲している清潔な私」という自己像が「じんわりと(マゾヒスティックに)快感」だからやっているのである。

そりゃあ無論「瞬間燃焼的な快楽」に比べれば、物足りない、生ぬるい、と思う者がいるのは当然だが、「瞬間燃焼的な快楽」とは、文字どおり「瞬間的」なものでしかなく、じっくりと舐めつくすように味わうものではないから、「その瞬間」以外は、おおむね「生きている価値がない生」を不本意に生きているような感じになってしまう。そしてその結果、ニック・ランドのように、世間に向けて「おまえらは偽善者だ」とか「欺瞞的な倫理を破壊せよ」とか、そんなことを言って「ブー垂れる」しかなくなるのである。

バタイユもそうだが、ニック・ランドが求めている「生の完全燃焼」としての「死を味わいつくす」というのは、言うなれば「スカトロマニア(糞尿性欲者)」の自己主張みたいなものだと考えれば良い。

彼らは「糞尿という低次的物質」に塗れて、それと一体化することで「常識的倫理」を解除して、「抑制なき快楽」を味わいつくそうとしているのである。

そして彼らは、世間の人たちに向かって「なにを見栄を張って、格好をつけてるんだよ。性欲を満足させるというのは、結局のところ、理性的安全装置を解除して、恥も外聞もなく、生を味わいつくすことなんだよ。解放されることなんだ。だからこそ、糞尿こそが〈賢者の石〉なのだ!」と主張するのだが、ニック・ランドの主張とは、これと大差ないものなのだ。

だから、そういう人がいても、別に悪くはない。事実そういう人は、必ずいるだろう。しかし、そういう「過激派」の「短期決戦派=バンザイアタック派=潔く桜と散れ派」というのは、所詮は「個人の趣味」でしかなく、「真理」などではない。

「生の快楽」をどのように味わいつくすかは、所詮は個人の「趣味」の問題でしかないのだから、ニック・ランドのように「こちらこそ真理だ。だからこそ、君らも真理に目覚めよ」というのは「過激な変態主義」の自己正当化のためのアピールでしかないのだ。

当たり前の話だが、何にせよ「尖った人間」というのは、少数派でしかない。そもそも多数派であれば、その集団の持つ属性は「尖っている」とは認知されず、「普通」だと考えられるのは、理の当然であろう。

したがって、「生の完全燃焼」だとか「死を味わいつくす」なんてことは、実際には「瞬間的」なものでしかなく、生きているかぎり、それ以外の大半の時間は「不本意な生」でしかあり得なくなるというのも、わかりきった話だ。だからこそ、それならば、「禁欲」による「快楽の貯金」と、それによる「内圧の高まり」を隠微に味わいつくそうとするというのは、ごく当たり前の「戦略」ではないだろうか。ニーチェやニック・ランドが攻撃した「キリスト教倫理」にしたところで、それが本質なのだから、そういう「隠微な変態性」も、当然「あり」なのである(ただし、私としては、そういう「本質」に自覚を持ち、その上でそれを行使して欲しいとは思うのだ。自覚なしに「我々は清廉潔白で完全に正しい」などという寝言は、頭が悪すぎてウザいからである)。

そんなわけで私は、ニック・ランド的な「スカトロ趣味」は好きではない。

それに比べれば「キリスト教倫理」的な「禁欲マゾヒスト的変態性」の方が、よほど知的であって、好みである。

要は「ストイック(禁欲的・自制的)」であることは「カッコイイ」し、自分自身を「カッコイイ」と思えることは、これ「快楽」に他ならないのである。

一方、どう考えたって、糞尿の中でのたうち回りながら、性的興奮のおめき声をあげている人たちを「勇気ある人々」とか「カッコイイ」とは思えない。

無論、前述のとおり、それも趣味だから、それが「いけない」とか「間違っている」というのではない。それは、その人の趣味だから「勝手にやっていればいい」だけで、それを糞尿汁を撒き散らしながら「君たちも勇気を持って、真理に目覚めよ!」なんて寄ってこられるのは迷惑だ、という話でしかないのである。

そんなわけで、私は本書を「味わう」ことができない。

訳者の言う『「死を味わうことができる」のだと直感するものたち』のグループには属しておらず、ごく常識的に、「論理的抑制」という貯金をして、切れ目なく、おおむね好きな時に好きなだけ、細切れに「快楽」を味わいたい人間だからである。

明日死ぬというのがわかっているのであれば、貯金を一気におろして、散財するのもいいだろう。いや、散財すべきである。その方法としては、全人類を道連れにすることも悪くない。

しかし、いざそうなれば、私は「一人で苦しみを引き受けて、従容として去っていく孤独なヒーロー」を演ずることの方が「快感」に思えるタイプだろうから、ニック・ランドのような「傍迷惑」なことは考えないと思うので、そこは安心してもらえばいいと思う。

ともあれ、ニック・ランドという人の、露骨に「趣味的な思想」は、私にはまったく合わない。

もちろん、こういうのが好きな人は、彼と一緒に、勇気を持って、糞尿の中をのたうち回って、「生の完全燃焼」を目指してもらえば結構かと思う。

ただし、繰り返して言うが、糞尿汁を飛ばすのだけは、やめて欲しい。

それをされたら、こちらも自身の「快楽原則」にもとづく「不快感」によっての反撃を辞さないつもりである。私は、そういう意味では、自制をしない「快楽主義者」なのだ。

(2022年4月22日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○