#戊辰戦争

歴史は続いているから面白い!

noteを始めた頃にも書かせていただけましたが、私が歴史好きになったキッカケは小学校6年生の時に観た大河の「国盗り物語」です。

そこから3年後に司馬遼太郎による原作を読んで、あらためてツボにはまりました。

ですから、日本史は戦国時代から入り、人物的には織田信長のファンとして目覚めたのが最初です。

戦国、おもしろ~い!というのが最初なのです。

その後はたくさんの作家を読み漁り、そうする事で他

色々と状況がリンクする

大変なことになっていますね。

現在、二本松少年隊の小説に取り掛かっている私。

後半が「明治編」になるのですが、主人公は、自分の住む土地や故郷が「賊軍」とされた世相の中で、生き延びていきます。

で、どうしても「薩長閥」中心の世の中なわけで、会津を始めとする東北諸藩への差別を描かざるを得ない。

もちろん具体的な事例はフィクションではあるのですが、結構きついのが、そのフィクションを描くために当たってい

河合継之助の生き様~「峠・最後のサムライ」より

司馬遼太郎作品の映画・「峠」を観てきました!

このテのマニアックな映画を一緒に観るのは、やはりレキジョークルのチコさんです。

歴史好き同士でないと、ツッコミどころの判別もできないし、後で余韻を楽しんで語り合えないのです。

結論から言うと、シブい映画だった!

昨年見た「燃えよ剣」よりもっとシブい!

これこそ、意味が分かるには歴史を熟知していないと、その真意はサッパリわからないでしょう。。。

河

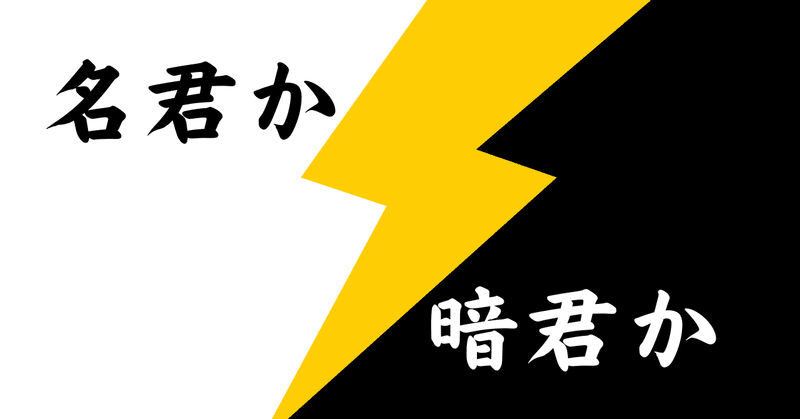

名君か?暗君か?明治維新への決断

幕末、すっかり徳川政権が弱体化した頃、ありとあらゆる考え方や思想が錯綜して、260年間の平和が崩壊しようとしていました。

そんな時、肝心かなめの立場にあったキーパーソンたちは、結局ただの暗君だったのか、それとも名君だったのか?

今回は、日本史上のもっとも大きな革命となった幕末から明治維新を生きたリーダーたちを振り返ってみます。

そうしてみると、現代にも通用するような教訓が見えてきました

▽