新説『ユリシーズ』は『オデュッセイア』の順番通りにも読める!

ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』を日本語訳ながらも読破したが、この作品は一回読んだだけでは本筋を理解し切れているとは絶対に云えないほど難解な作品である。

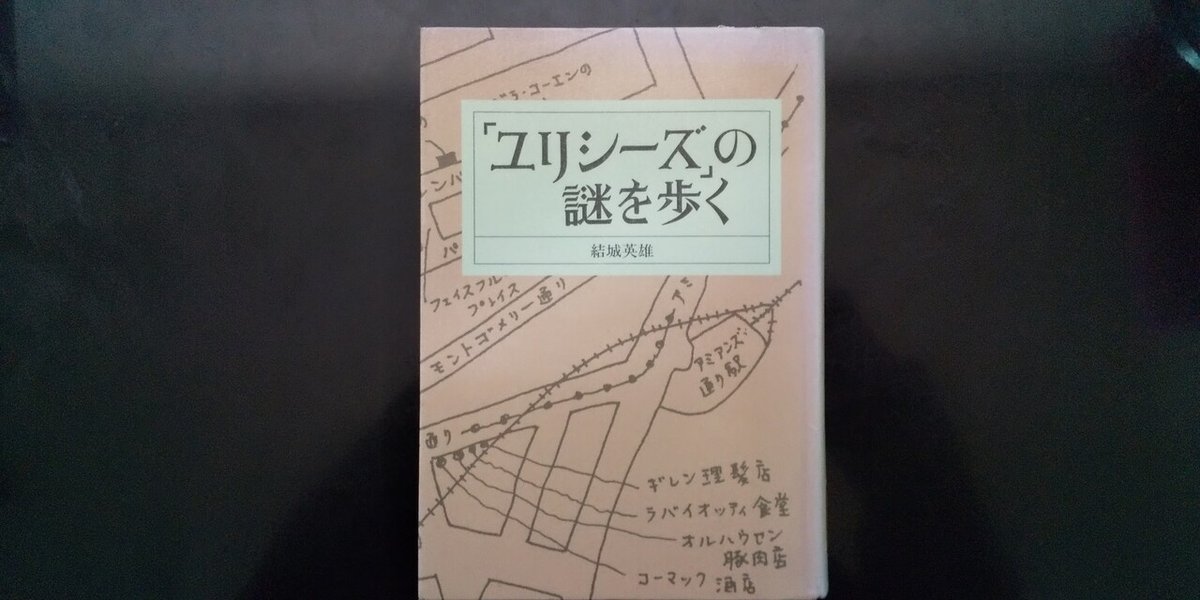

そこで、ジョイス研究の名著「『ユリシーズ』の謎を歩く(集英社)」を紹介しようと考えていたのだが、筆者は記事をまとめていく内にある結論に達したため、『「ユリシーズ」の謎を何処まで歩くか?』から、元々の記事のタイトルも変更して、編纂し直した。

筆者が達した結論とは、

『ユリシーズ』はジョイスが書いた計画表の通りではなくて、元ネタである『オデュッセイア』の順番通りにもストーリーが書かれている。

つまり、

■『ユリシーズ』第一挿話 =『オデュッセイア』第一歌、第二歌

■『ユリシーズ』第二挿話 =『オデュッセイア』第三歌

■『ユリシーズ』第三挿話 =『オデュッセイア』第四歌

■『ユリシーズ』第四挿話 =『オデュッセイア』第五歌

■『ユリシーズ』第五挿話 =『オデュッセイア』第六歌

■『ユリシーズ』第六挿話 =『オデュッセイア』第七歌

■『ユリシーズ』第七挿話 =『オデュッセイア』第八歌

■『ユリシーズ』第八挿話 =『オデュッセイア』第九歌

■『ユリシーズ』第九挿話 =『オデュッセイア』第十歌

■『ユリシーズ』第十挿話 =『オデュッセイア』第十一歌

■『ユリシーズ』第十一挿話=『オデュッセイア』第十二歌

■『ユリシーズ』第十二挿話=『オデュッセイア』第十三歌

■『ユリシーズ』第十三挿話=『オデュッセイア』第十四歌

■『ユリシーズ』第十四挿話=『オデュッセイア』第十五歌

■『ユリシーズ』第十五挿話=『オデュッセイア』第十六歌

■『ユリシーズ』第十六挿話=『オデュッセイア』第十七歌

■『ユリシーズ』第十七挿話=『オデュッセイア』第十八歌

■『ユリシーズ』第十八挿話=『オデュッセイア』第十九歌、第二十歌

これが、この記事で訴える筆者の文学的主張である。

ご存知の通り、『ユリシーズ』は筆者の主張する通りに書かれていない。『ユリシーズ』挿話における「表題」の神話要素が『オデュッセイア』ではどの位置に出て来たのか、此処にまとめておこう。

■第一挿話「テレマコス」 =『オデュッセイア』第一歌

■第二挿話「ネストル」 =『オデュッセイア』第三歌

■第三挿話「プロテウス」 =『オデュッセイア』第四歌

■第四挿話「カリュプソ」 =『オデュッセイア』第五歌

■第五挿話「食蓮人たち」 =『オデュッセイア』第九歌

■第六挿話「ハデス」 =『オデュッセイア』第十一歌

■第七挿話「アイオロス」 =『オデュッセイア』第十歌

■第八挿話「ライストリュゴネス族」 =『オデュッセイア』第十歌

■第九挿話「スキュレとカリュブディス」=『オデュッセイア』第十二歌

■第十挿話「さまよう岩々」 =『オデュッセイア』第十二歌

■第十一挿話「セイレン」 =『オデュッセイア』第十二歌

■第十二挿話「キュクロプス」 =『オデュッセイア』第九歌

■第十三挿話「ナウシカア」 =『オデュッセイア』第六歌

■第十四挿話「太陽神の牛」 =『オデュッセイア』第十二歌

■第十五挿話「キルケ」 =『オデュッセイア』第十歌

■第十六挿話「エウマイオス」 =『オデュッセイア』第十四歌

■第十七挿話「イタケ」 =『オデュッセイア』第十三歌

■第十八挿話「ペネロペイア」 =『オデュッセイア』第二十三歌

全く何の規則性も見出せないほどバラバラに書かれていることが分かる。

ご存知の方も多いように、ジョイスは『ユリシーズ』を書くに際して原作『オデュッセイア』の順番を全く守っていない。

つまり、筆者の主張である、

「『ユリシーズ』はジョイスが書いた計画表通りではなくて、元ネタである『オデュッセイア』の順番通りにもストーリーが書かれている。」

は、完全に異端になってしまうので、もし大学の文学部でギリシア神話を専攻している学生の皆さんが居たら、これを読んでも筆者と同じ主張をして大学の先生から嫌われるような真似だけは避けて頂きたい。

あくまでも「こんな読み方も出来る」と思ってもらえれば幸いである。

この記事では、『ユリシーズ』と『オデュッセイア』の関係や謎解きを、結城英雄「『ユリシーズ』の謎を歩く(集英社)」(1999)と共に読み進めて行こう。

そうすれば、筆者が達した結論、

『ユリシーズ』はジョイスが書いた計画表の通りではなくて、元ネタである『オデュッセイア』の順番通りにもストーリーが書かれている。

このことに関して、多くの読者に納得して頂けるに違いないからだ。

※文中の「筆者」は本の著者ではなく、あくまでも私個人(黒羽翔)を指すので注意してお読み頂きたい。

結城英雄『ユリシーズ』の謎を歩く」の紹介

まず、元々はこの解説本を紹介するだけの記事にする予定のはずだった、「『ユリシーズ』の謎を歩く」について解説しよう。

「『ユリシーズ』の謎を歩く」(集英社)1999年

著者は、結城英雄氏。

初出は同じ集英社の月刊文芸誌「すばる」1996年7月号、1996年8月号、1997年1月号、1997年6月号、1998年2月号と5回に分けて連載され、1999年6月に単行本として出版され、1999年のサントリー学芸賞の社会・風俗部門を受賞している。また、結城英雄氏自身のWikipediaの解説に“ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』を研究した大著”と書かれるほど、非常に評価の高い研究本である。

ただ、大著と書かれているが、その文量は460ページ弱に過ぎない。

普段、あまり読書をしない人にとっては大層な本だと思われるだろう。

しかし翻訳された『ユリシーズ』の単行本が全3巻(文庫本は全4巻)。1巻617ページ、2巻606ページ、3巻は解説も含めて735ページ。3巻に共通して掲載されている地図や著者紹介を除いて、単純に計算すれば合計1958ページにも達する、まさに「大著」である。

『ユリシーズ』を読破出来る人ならば、それほど難しくない非常に読み易い解説書と云える。

筆者が結城英雄の名前を初めて見たのは『ユリシーズ』の第三巻である。

集英社から出版された『ユリシーズ』は、丸谷才一・永川玲二・高松雄一の三名によって日本語訳されているが、結城英雄氏は「ジェイムズ・ジョイスの生涯」「ジェイムズ・ジョイス年譜」と巻末でジョイス自身についての解説を行っており、そこで初めて結城氏の存在を知った。

著書に書かれた結城英雄氏の肩書は英文学者である。

1948年群馬県生まれ、東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了、法政大学文学部教授を務める。情報が古く、結城氏はこの記事を書いている時点で73歳に達しているので、現在は定年退職しているだろう。

Wikipediaには日本ジェイムズ・ジョイス協会常任委員と書かれているが(2021年12月18日時点)、日本ジェイムズ・ジョイス協会の公式HPの「協会について」に掲載されている役員(2020年6月より)の常任委員に結城氏の名前は載っていない。

(2022年1月6日追記)

日本ジェイムズ・ジョイス協会にこの件をメールで問い合わせたところ、日本ジェイムズ・ジョイス協会事務局の道木一弘様から、

『結城先生は2020年6月を持って(原文ママ)、ジョイス会長と常任委員をご勇退されました。』

と、無名の筆者相手に、丁重なご返事を送って下さりました。

心より御礼を申し上げます。

『ユリシーズ』の謎を歩く ~はじめに~

結城氏は本書「はじめに」の冒頭、『ユリシーズ』のおもしろさと銘打ち『ユリシーズ』の簡単なあらすじを掲載している。

一九〇四年のダブリンでは、物語の舞台となった当時のダブリンについて解説するが、ジョーゼフ・オブライエンとF・S・L・ライアンズが当時のダブリンについて全く違った解説を行っていることに触れている。相反する印象はどちらも正しく、ダブリンの地に両面性があったことを紹介する。

そして謎をめぐっての項目で、『ユリシーズ』には多くの謎があり、本書のテーマが「謎を歩く」ことに重点を置いていることを表明している。

その後、結城氏は『ユリシーズ』の物語の順番に沿って解説していく。

筆者が『結城氏は『ユリシーズ』の物語の順番に沿って解説していく』と敢えてわざわざ書いたのには理由がある。

小説の解説をする際、ストーリーの順番に沿って解説するのは普通なことであり、特筆すべきことではないと思われるだろう。

しかし前述したように、『ユリシーズ』は原作『オデュッセイア』の順番通りには書かれていない。

つまり『ユリシーズ』を順番通りに語っていくと、必然的に元ネタである『オデュッセイア』の順番は守れない文章構成になる。

この点は注意が必要だ。

ジョイスはどうして『オデュッセイア』の順番通りには『ユリシーズ』を書かなかったのだろうか?

文章表現や想像力を自由自在に操れるジョイスならば『オデュッセイア』の順番通りに『ユリシーズ』を構成することなど難儀ではなかったはずだ。「書けなかった」のではなく「書かなかった」と大抵の研究者は考えるに違いない。だとしたら、その意図は何か?

単に順番に縛られず自由に書きたかっただけだろうか?

『ユリシーズ』ファンならば、持論を語れるようにしておきたいものだが、筆者は既に結論を出している。

『ユリシーズ』は『オデュッセイア』の順番通りにも書かれている。

「順番通りに」ではなく「順番通りにも」の「も」を忘れると、それだけでデタラメになってしまいかねないので注意したいが、これは事実だ。

さぁ、『オデュッセイア』と『ユリシーズ』、大海原のような広大な文学世界の旅(オデッセイ)を、読者の皆様も楽しんで行こう。

第一挿話テレマコス 枠組は誰のものか

『ユリシーズ』の第一挿話「テレマコス」は、『オデュッセイア』第一歌と第二歌が当てはまる。

『ユリシーズ』第1部は第一・二・三話で構成されているが、日本語訳だと第二挿話「ネストル」は本文30ページ、第三挿話「プロテウス」が注釈は多いが本文だけなら33ページ。対して第一挿話「テレマコス」は本文47ページと第1部の中で最も文章量が多い。

よって、第1部の「テレマコス」のみ、『オデュッセイア』第一と第二の二つの詩歌を組み合わせて構築されたと思われる。

第一挿話の項目では、『ユリシーズ』本編にも掲載されている〔時刻〕〔場面〕〔登場人物〕〔物語〕〔計画表〕を紹介して、『オデュッセイア』との対応に触れて、作品の登場人物や物語を解説していく。

基本的に結城氏の『ユリシーズ』への分析は概ね緻密であり、筆者も氏の主張に反論したい箇所は見受けられなかったが、一箇所だけ結城氏の限界が見えて、強く反発したくなった文章が載せられている。

26ページの9行目から引用する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

このような枠組は読者よりも作者にとって重要であった、との意見もある。つまり、枠組は調理法のようなものであるというのである。しかしそうした意見は物語の細部の面白さに惑乱された人々の主張に過ぎない。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

何故、結城氏の分析には限界があると筆者は考えたのか。

それは、結城英雄氏があくまでも学者であって創作者ではないからだ。

インターネットがまだ発達していない90年代末期に書かれた著書なので仕方が無い面もあるが、創作における枠組の重要性はプロの作家や脚本家、漫画家などならば誰でも知っていることである。

例えば、第147回平成24年度上半期芥川賞の選評で、選考委員だった村上龍氏は舞城王太郎氏の「短編五芒星」の選評を棄権した理由を次のように書いている。

文藝春秋二〇一二年九月号、379ページより引用する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

棄権の理由は、短編連作という「形式」にあって、作者は作品そのものにはないからである。(中略)小説に限らず、表現において、形式というのは案外重要で、たとえば形式を破壊するという企みを持つ作品でも、形式の力を借りることになる。

形式はコンテンツをある程度規定し、コンテンツは形式を選ぶ。だから、形式が違う作品を同列に評価するのは、わたしの価値観ではアンフェアだった。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

芥川賞や直木賞はプロ作家の面々が批評する文学賞である。そのやり方に批判はあるが、小説で飯を食べてきた選考委員達の言葉は重い。

村上龍氏は「枠組」ではなく「形式」と表現しているが、論旨そのものは変わらない。さすがに「枠組は読者よりも作者にとって重要」と村上龍氏が答えるとは思えないが「重要」であることは否定しないだろう。

筆者は『「ヒカルの碁」のシナリオ技術』と云う記事で、「ヒカルの碁」が過去の名作漫画「あしたのジョー」や「ドラえもん」、同時期に週刊少年ジャンプで連載されていた「遊戯王」などとも共通の構造を多く持っていることを紹介した。囲碁を題材にした漫画が、ボクシングを題材にした「あしたのジョー」と共通の枠組を多く持って執筆されていたことを挙げたが、このような調理法や創作方法がプロの世界では当たり前に行われていることを結城氏は知らなかったようだ。「ヒカルの碁」の連載は1999年から始まったから、「『ユリシーズ』の謎を歩く」が書かれた時期と近い。しかも、同じ集英社から発表されている。

漫画は専門外だろうから責めるのは少し酷だが、『物語の細部の面白さに惑乱された人々の主張に過ぎない』と断じたところに、結城氏の分析に詰めの甘さと学者の限界が露呈したところは痛々しく見えてしまった。

ハリウッド映画界にはシド・フィールドと云う脚本家育成の大家が居る。ジェームズ・キャメロンやテッド・タリーなど、映画監督や脚本家を数多く教育し、映画界に輩出してきたシナリオの大功労者である。

シド・フィールドはギリシャ神話の時代、つまり『ユリシーズ』の元ネタである『オデュッセイア』が書かれた時代から物語の美しい形とされてきた「三幕構成」を紹介して、それまで脚本家が手探りで書いていたシナリオに明文化されたノウハウを構築し、映画界の脚本レベルを格段に引き上げた。

現在は、日本のシナリオセンターも「三幕構成」は必ず生徒に教えるし、そうした「枠組」が創作においてどれだけ重要であるかも、プロの脚本家の先生達は分かっているし、生徒達に根気強く指導している。

「枠組」は読者より作者にとって重要であったか否かは、創作者の考え方や物事や言葉の捉え方の違いがあるので一概に言えないが、『物語の細部の面白さに惑乱された人々の主張に過ぎない』と云うのは大きな勘違いである。

「枠組」は作者にとって非常に重要な要素の一つである。『物語の細部の面白さに惑乱された人々の主張に過ぎない』は、自分では小説を書いていない文学者の批評の限界が浮き彫りになってしまった一言であった。

そこで筆者は、結城氏が重視しなかった「枠組」を中心に『ユリシーズ』『オデュッセイア』の両方を丹念に分析していく。

そうすれば、筆者が達した結論、

『ユリシーズ』はジョイスが書いた計画表の通りではなくて、元ネタである『オデュッセイア』の順番通りにストーリーが書かれている。

このことに関しても、それなりに納得して頂けるに違いないからだ。

第二挿話ネストル① アイルランドとアイヌ民族

『ユリシーズ』の第二挿話「ネストル」は、『オデュッセイア』の第三歌が対応する。『オデュッセイア』でネストルが登場するのも第三歌である。

第二挿話ネストルの項目では、ディージー校長がネストルに対応していることや計画表に書かれた本挿話の学芸が「歴史」であることから、実際の『ユリシーズ』の台詞に出てくる「歴史というのは……ぼくがなんとか目を覚ましたいと思っている悪夢なんです」も引用して、イギリスによって侵略されたアイルランドの歴史や反ユダヤ主義の問題などを紹介している。

この第二挿話の結城氏の解説を読んで腑に落ちたのが、「何故ジョイスがこれほど日本人にも支持されるのか」その理由である。

日本ジェイムズ・ジョイス協会なんて団体が実在することを初めて知った時は筆者も驚いたものだが、結城氏の解説を読むとそういう団体を日本人の有志達が設立してしまうのも今では納得することが出来る。

筆者は拙著「『治公営正』の資本論」で、英米と日中の『逆転史観』を紹介した。「イギリス≒日本」「アメリカ≒中国」と解釈すると、それぞれの国家が歩んできた歴史が何となく鏡合わせのように共通することを指摘する歴史観である。イギリスと日本は島国、アメリカと中国は広大な国土を持つ大陸国家であり、その後の国家が歩んできた運命なども実に似通っている。

イギリスは俗に「太陽の沈まない国」大英帝国へと強大化して世界制覇を目論んだが、アメリカに独立されて、国力も追い抜かれてしまった。

日本もイギリスのように大東亜共栄圏構想や八紘一宇などのスローガンを掲げて世界制覇を目指して、満州国設立や日中戦争などを始めるが、太平洋戦争に負けて大日本帝国の夢は瓦解して、中国大陸や朝鮮半島からの撤退を余儀なくされた。

日本が居なくなった後に中華人民共和国が成立すると、中国共産党は長い試行錯誤を積み重ねて、アメリカにも匹敵する大国へと自国を成長させた。

アメリカと中国については多くのジャーナリストや研究者達が論じているので此処ではあまり語らないが、『ユリシーズ』を論じる際に、イギリスを抜きにして語ることは出来ない。何故って物語の舞台であるアイルランドを植民地化した島国であり、1949年にイギリス連邦から独立するまでは、アイルランド=イギリスだったからである。

イギリスは「UK(United Kingdom)」と略されるが、正式名称は「United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland」。日本語に訳すと「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」。学生や中学生の頃、世界地図でこの名前を読んだことはほとんどの人が経験しているだろう。

『ユリシーズ』の舞台であるアイルランド・ダブリンは、イギリスの侵略を受けてしまい、元々の言語だったゲール語はほとんど駆逐され、ほとんどの現地人も英語で会話するような状況に陥ってしまった。

そんなアイルランドの歴史と共通する日本史は、北海道(蝦夷)のアイヌ民族や沖縄県(琉球)の琉球民族だろう。外国にまで「島国からの侵略」を拡大すると、韓国や北朝鮮、台湾(中華民国)なども当てはまる。

状況はさまざまであり、アイヌ語は国際連合教育科学文化機関によって【極めて深刻】な消滅の危機にある言語と分類されており、アイルランドのゲール語よりも厳しい状況に置かれている。

沖縄の琉球語も消滅の危機に陥ってはいるが、元々日本語との密接な繋がりがあったことが証明されており、独立した言語と云うより方言とした方が実態は近い。ただ、これは琉球語の専門家や言語学者に論を譲るしかない。火災で焼けてしまったが、琉球王朝の王城であった首里城が観光施設として残っていたりするのを見ても、アイヌよりも文化的に残っているが、消滅の危機に陥っていることには変わらず、予断を許さない状況である。

<消滅危機に陥っている日本の8言語>

【極めて深刻】

・アイヌ語

【重大な危機】

・八重山語(八重山方言)

・与那国語(与那国方言)

【危険】

・八丈語(八丈方言)

・奄美語(奄美方言)

・国頭語(国頭方言)

・沖縄語(沖縄方言)

・宮古語(宮古方言)

出典元:『消滅の危機にある言語・方言』(文化庁)

第二挿話ネストル② 反ユダヤ主義と在日差別

その後、結城氏の解説ではアイルランド国内にユダヤ人が増えたことから「反ユダヤ主義」が発生したことを紹介している。

ユダヤ人を迫害したナチスドイツと組んで戦争をしておきながら、日本でユダヤ人差別が横行したって話はあまり聞いたことが無い。こんな文章をユダヤ系やイスラエル人の方が読んだら、「何を言ってる。俺は日本人から人種差別を受けた!」などと怒るだろうし、実際に大日本帝国下において存在した「反ユダヤ主義」を紹介する研究者も居るが、ヨーロッパのようにキリスト教の影響から土着的に存在し続けた「反ユダヤ主義」は、日本には存在しない。これはヨーロッパでは多数派の「キリスト教」でも、日本では江戸時代から弾圧の対象だったこと、あと単純に日本がヨーロッパから地理的に離れていたからだろう。

『ユリシーズ』を語る上で避けることが出来ない、当時のヨーロッパ全体に蔓延っていた「反ユダヤ主義」だが、日本国内のユダヤ人が置かれた状況とあまりに違い過ぎるため、一見すると関係が薄そうだ。

「反ユダヤ主義」よりも、在日朝鮮人や在日韓国人への差別や反発の方が、日本国内ではむしろ大きいような気がする。

デリケートな話題なのであまり下手なことは書けないが、日本人の関心が強いのはユダヤ人よりも自分達日本人に近い朝鮮人や韓国人、中国人などであって、彼らへの差別や偏見の方が根強いと思われる。

「『ユリシーズ』の謎を歩く」でも、アイルランド国内のユダヤ人の人数が増えるほどアイルランド国内の「反ユダヤ主義」が顕在化していったことが語られているが、この現象は、日本国内のテレビ局で韓国のテレビドラマが多く放送されていき、バラエティ番組や歌番組にも韓国人の歌手やアイドルグループが出るようになると、次第に日本人の視聴者が韓国人や彼らを出演させるテレビ局や広告代理店に反感を持つようになった流れと似ている。

2011年に俳優の高岡蒼甫(現・高岡蒼佑)によるTwitter発言が支持を集めたことで、韓国に偏重していたフジテレビへの批判が一気に高まった。このことを切っ掛けに、それまで視聴率で他局を凌駕していたフジテレビは視聴率争いで急速に低迷することになり、今でも苦しんでいる。

実は筆者も正直、高岡蒼佑氏の考え方に近い。

フジテレビが反日メディアと忌み嫌われて、人気番組が視聴率を落として終了し、新しく始まる番組も軒並み支持を得られず、フジテレビが衰退していく様は、番組を視るよりも見ていて気持ちの良いものだった。

一方、ネット右翼のようには喜ぶことが出来なかった。

「反ユダヤ主義」の代名詞、アドルフ・ヒトラーは著書「わが闘争」の中でユダヤ人をボロカスに非難している。現代の視点から読むと、ヒトラーからここまで非難されたユダヤ人はむしろ優秀な民族なんじゃないかと思うが、2011年にフジテレビ騒動が発生した際に、真っ先に思い浮かんだのが、ヒトラーが「わが闘争」で書いた「メディア批判」であった。

筆者がフジテレビ凋落を手放しで喜べなかったのは、ヒトラーがユダヤ人非難をする際、当時影響力が強かった新聞に多くのユダヤ人が就いていて、ユダヤ人にメディアがコントロールされていたと指摘していたからだ。

これはネット右翼がフジテレビや広告代理店の電通は韓国人に支配されていると非難する論理構造とほとんど同じである。「新聞」が「テレビ」に、「ユダヤ人」が「韓国人」に置き換わっているだけで、メディアへの不信と民族主義とが悪い意味で組み合わさっている現象と瓜二つなのだ。

ちなみに、ユダヤ人のブルームが就いていた職業も広告取りである。

難しいのは「テレビが信用できないメディア」なのは事実であり、外国にメディアが支配される構造が日本にとって良くない点も賛同出来ることだ。

しかし、いくら正論でもドツボにハマると人種差別に陥る恐れがある。

在特会の「ヘイトスピーチ」が最たる例。確かに「在日特権」と呼ばれるような不公平な優遇があるのは事実で、それに対して文句を言いたくなるのは分かるが、言い方や表現に注意したり、相手の人権に配慮したりといった姿勢を見せなければ、同胞である日本人の支持も得られなくなってしまう。韓国人が日本国旗や天皇陛下の写真などを燃やしている悪態などを見れば、日本人として腹が立つ気持ちは分かるが、間違っている相手と自分まで同じやり方を行ってしまっては、それは所詮同じ穴の狢でしかないのだ。

このように、日本ではあまり見られない「反ユダヤ主義」だが、北海道や琉球が日本に侵略された歴史や、韓国や在日に対する日本人の不満や偏見に置き換えてみると、『ユリシーズ』で語られた社会構造は、現在の日本にも共通する点が多く見られることが分かるだろう。日本人に日本ジェイムズ・ジョイス協会なるものを創らせるのも、日本や日本人にも共感し、共通する要素があるからだし、もっと言えば、人種や国籍を問わない普遍的な魅力がジョイスの作品には存在するから支持を集めるのだろう。

もし、『ユリシーズ』のような小説を、日本を舞台にして書くとしたら、テレマコス=スティーブンは日本人青年になるだろうが、オデュッセウス=レオポルド・ブルームは在日韓国人の中年男性になるかもしれない。

第三挿話プロテウス 編集作家への前哨

『ユリシーズ』の第三挿話「プロテウス」は『オデュッセイア』の第四歌に相当する。第四歌に海の翁プロテウスが登場することから間違いない。

ただし、『ユリシーズ』第三挿話の書き出しには、

――――――――――――――――――――――――――――――――――

神話的対応――スティーブンの想念が、『オデュッセイア』の「海の翁」プロテウス(海神ポセイドンの牛飼いつまりあざらしの群の番人で、やすやすと姿を変える)のように変幻自在である。ケヴィン・イーガンはメネラオス(テレマコスをスパルタで歓待)に当る。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

と書かれているものの、神話的対応に異論は無いが「変幻自在である」と簡単にまとめてしまっていて説明がアバウト過ぎる気がする。プロテウスはアカイア勢の将領たちの消息をメネラオスに語る役割なので、多く語られるアカイア勢の将領たちの消息やエピソードがスティーブンの数多くの想念と一致するぐらいには解説を書いて欲しかった。

埼玉県桶川市「さいたま文学館」で『令和2年度 アフターファイブ文学講座 小説の書き方・初級編 〈読む〉から〈書く〉へ』というイベントが催されて、筆者もプロ作家を目指す身として参加したことがある。

講師は作家で大東文化大学名誉教授の中村邦生氏だった。編集者や英文学者として数多くの文学作品を紹介する傍ら、小説の教則本を出したり、自身も作家として活動して芥川賞の候補に挙げられたりするなど、精力的に活動していた先生である。

筆者は講演を聞く前に、中村邦生氏が出版した、

■はじめての文学講義――読む・書く・味わう (岩波ジュニア新書)

■いま,きみを励ますことば 感情のレッスン (岩波ジュニア新書)

■書き出しは誘惑する――小説の楽しみ (岩波ジュニア新書)

■月の川を渡る(作品社)

[収録作品]ドッグ・ウォーカー/月の川を渡る/夜に誘われて

上記の計四冊を読了した上で、講演会に臨んだ。

当時はコロナ禍に由る不況で小説家を目指したいという人が増えたのか、20名の定員を遥かに超える参加希望者が集まり、会議室でこじんまりとした講義を行うはずが、大ホールで講演会を行う形式に変わった。プロ作家に自分の作品を読んでもらうチャンスと云うことで筆者も意気込んだのだが、希望者が殺到してしまったために中村邦生氏への質問を募集する企画に変更されて残念であった。ただ、プロ作家の先生に会えるということで、事前に購入した中村氏の著書にサインや記念撮影を求めるファンの方も居たので、ミーハーなお客さんやイベント自体を楽しみに来た方達も多かった。

その後、コロナ禍は年を越すと感染者が激増し、全4回の講演を予定していたが、12月までの2回で終わってしまった。自分の小説を読んでもらうどころか質問することも叶わず、「さいたま文学館」は臨時休館に入った。

結局、中村邦生氏の講演は2回しか受けられなかったのだが、その初回の講演だけでも中村氏は数多くの創作へのノウハウを紹介してくれた。

当時、筆者がメモした講演会の内容を紹介する。

【1日目】

・建築家が一番嫌がる条件は「なんでも好きなようにやってくれ」(後述)

・小説とは何か? ⇒なんでもあり。万能の器(客にウケるかは別)。

⇒ズルい。卑怯。⇒じゃあ、何故、講座が必要なのか?

⇒ただし何でも良いわけではない。基礎が無いといけない。

⇒デッサンの力が求められる。

↓

<小説の基本メニュー>

◎4つの「カンシン」が必要(関心/感心/歓心/寒心)。

◎「好み」と「拘り」は諸刃の剣。強みでもあるが、弱点にもなる。

⇒好みの反復性の危険性。⇒色々読んでいくことの重要性。

◎ストーリー構造を指摘する危険性。

⇒理由は、現場で教えていると必ず行き詰まる生徒達を見てきたから。

⇒使いたいイメージを先行させた方が早いのではないか?(経験論)

◎人物を配置するのも出来るけど……

⇒散歩を推奨。脳が活発に動き、目配りや観察、取材の大切さを説く。

⇒面白い嘘を吐くためには現実が大事になってくる。

◎イメージを動かすためには?

「イメージ設定の二項式」⇒化学反応⇒新たなる物語が生まれる。

⇒想像力の訓練=日常の全てが財産になる。

⇒五感と好奇心⇒小説を書こうと思う気持ちと生きる力になる。

[余談]毎日放送(MBS)の「プレバト!!」の話題(後述)

・俳句を品評する夏井いつき先生への批判(と云うか愚痴)

⇒よく文章から映像化されることを評価して添削する件を指摘。

⇒小説の場合は文章表現や言葉の面白さを楽しむことが出来る。

⇒映像化出来る文章表現ばかりに拘るのは如何なものか。

◎書くことは編集行為である。「切ること」「結びつけること」(最重要)

⇒執筆していると編集していることを自覚する。

◎書くことも、また読む行為。

◎耳にして聞くのと、文章で読むのとは違う。

『ファンタジーの文法』ジャンニ・ローダリ著の紹介。

1回目の講演会で筆者が書き残したメモは以上である。

その後、筆者は2回目の講演の前に中村氏が紹介していた『ファンタジーの文法』を読了した。ただし、既に読了していた『はじめての文学講義――読む・書く・味わう (岩波ジュニア新書)』でも、『ファンタジーの文法』は引用・紹介されていたため筆者は知っており、読むと云うより引用元の本を確認する意味合いの方が強かった。

中村氏は建築家が一番嫌がる条件は「なんでも好きなようにやってくれ」と云うエピソードから講演を始めたのだが、幸か不幸か、筆者の父親は一級建築士であり、講演が終わってから「建築家が一番嫌がる条件は「なんでも好きなようにやってくれ」って言われることだって話していたが本当か」と父に訊ねたが「そんなことはない」と一蹴したので笑ってしまった。

ただ、一般的に「なんでも好きなようにやってくれ」と言われて、実際に好きなようにやったら、それを見たクライアントが後から注文や文句を色々付けてきたなんて話はどの業界でも聞くことである。

実際「好きなようにやっていい」と言われて、高松信司氏が監督したテレビアニメ『機動新世紀ガンダムX(1996)』がガンダムシリーズでも唯一の打ち切りを喰らう駄作に終わり、本作に関わった脚本家の川崎ヒロユキ氏が『機動戦艦ナデシコ』の第17話でパロディにして自身を断罪したなんて例を筆者も知っているので、中村邦生氏の主張が間違っているとは思わない。

また中村氏は批判した「プレバト!!」の夏井いつき先生を擁護すると、文章量に事実上制限が無い小説と、5・7・5の17文字と云う文字制限に縛られた俳句とではあまりに勝手が違い過ぎるので、単純に比較出来ない。短いという制約がある中で最大限の感動を与えようとするなら、映像が思い浮かぶような文章が優先されるのは当然であり、この筆者の指摘を読んでも夏井いつき先生も中村邦生先生も恐らく反論しないと思う。

さて、何故このエピソードを結城英雄氏の「『ユリシーズ』の謎を歩く」第三挿話の解説で紹介しようと思ったのかと云うと、中村邦生氏が講演会で語った『書くことは編集行為である』ことを、まさに如実に示していたからである。

『ユリシーズ』が数多くの引用から構成された編集小説であることは、全く疑いようが無い事実だが、第三挿話で『ハムレット』などからの引用が多数あることを指摘して、第二部(第四挿話)以降、その様相が色濃くなるのを予感させることを結城氏は指摘する。これは事実である。

スティーブンが若い時のジョイスなら、ブルームは『ユリシーズ』を執筆しようと決意した人生経験を重ねたジョイスであるという結城氏の分析は、ジョイスが意識的にやったのか無意識の内にそうなったかは分からないが、これもまず間違いないと云えるだろう。

完全に個人的なことであるが、プロ作家を目指している筆者が若いスティーブン、中村邦生氏=既にプロ作家や大学教授としても引退している状態=レオポルド・ブルーム、自分に思いを馳せてそんな連想をしてしまった。

第四挿話カリュプソ 何故言葉は神なのか?

『ユリシーズ』第四挿話「カリュプソ」は、『オデュッセイア』の第五歌と対応している。第五歌に表題にされたカリュプソが実際に登場する。

新約聖書の「ヨハネによる福音書」の第1章1:1は次のように始まる。文語:太初に言あり、言は神と偕にあり、言は神なりき。

口語:初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。

カリュプソはオデュッセウスを7年以上捕らえた女神のことである。結城氏の著書ではニンフと紹介されていて、『ユリシーズ』ではベッドの上にかかっている絵≪ニンフの浴み≫のニンフが『オデュッセイア』のカリュプソに該当している。

ニンフの絵を『カリュプソ』に当てはめた技術が素晴らしいのは、結城氏が指摘している通り、絵と云う不変の情報と永遠の美しさを誇るカリュプソが対応し、年齢を重ねて老いていく人間のモリーがペネロペイアに該当させている、見事な対照性が『ユリシーズ』の作劇に含まれていることだ。

『万物は流転するが、情報は不変である』という概念は、筆者が19歳の時に読んだ養老孟司先生の『バカの壁』で初めて知った。

現代はメディアが既報済みの情報をよく更新したり訂正したりするので、受け入れ難い人も居るだろうが、養老氏が指摘するのはそういうことではない。

例えば録音や録画した映像や音声は編集で手を加えなければ変化しない。

情報とは本来ならば変化しない代物である。

これが「格言」とか「諺」とかになると、より変化しなくなる。

『万物は流転する』のは事実だが、『万物は流転する』と云う情報は絶対に変わることがないからだ。

つまり、言語化して「情報」と化した瞬間に、その状態から一切動かないことを『情報は不変』と養老氏は評したのである。

これの最たる例がゼノンのパラドックスの一つ「飛んでいる矢は止まっている」だろう。これはWikipediaに載っているアリストテレスの言葉よりも、筆者の方が遥かに分かり易く解説出来る。現実の世界で矢が飛ぶ現象は一瞬で終わる。だが言葉や文章で「飛んでいる矢」と書くと、矢は「飛んでいる状態のまま」で止まるのである。頭の中で「飛んでいる矢」を想像してみると良い。自分で矢が地面に落ちたり止まったりする映像を想像しなければ、永遠に「飛んでいる矢」を脳内で想像し続けられる。ゼノンのパラドックスでは「時間が瞬間より成る」とよく説明されるが、それよりも時間や空間に囚われない「言葉」「情報」の性質の方に着目すべき思考実験だ。

ジョイスは神の永遠不変性を≪ニンフの浴み≫の絵に見出した。勿論、絵は実際には古くなって色褪せていくが、人間が赤ちゃんから大人になり老人になって死んでいくよりかは遥かに変化が少ない。ジョイスが生きた時代から100年経った現在では、デジタル化によって絵の不変性はますます強固なものになっていく。美男美女だった芸能人達が年齢を重ねて「劣化」と誹謗中傷される運命を避けられないのとは実に対照的だ。

新約聖書で「言葉は神」とされた理由や解釈については他にも論理があるのだが、何故「言=言葉」がギリシア神話の終焉後「神」として位置付けられたのかは、現象の世界で変化していく人間に対し、あくまで不変の情報として生きられる永遠性や不変性が「言葉」にあったからに他ならない。

『オデュッセイア』が面白いのは、結城氏も指摘しているように、永遠不変の女神のカリュプソではなく、年を取って老いて死ぬ人間のペネロペイアをオデュッセウスが選ぶことである。

『ユリシーズ』でも、ブルームは≪ニンフの浴み≫の絵ではなく、自分と同じ人間のモリーを選ぶ。

「限りある生にこそ価値がある」という考え方は、例えば松本零士の漫画「銀河鉄道999」などでも扱われたが、3000年以上前のギリシア神話の時代から受け継がれてきた普遍的なテーマやメッセージ性と云える。

第五挿話食蓮人たち① オデュッセイアと離れて

『ユリシーズ』の第五挿話「食蓮人たち」は、順番通りならば『オデュッセイア』第六歌に該当するはずだが……これが該当しなくなる。

『ユリシーズ』は第四挿話までは『オデュッセイア』とほぼ同じ順番で執筆されていたが、「食蓮人たち」に当るロートパゴイ族は『オデュッセイア』第九歌に登場する話である。『オデュッセイア』第六歌は王女ナウシカアが漂流したオデュッセウスを保護する話だが、『ユリシーズ』にナウシカアが登場するのは第十三挿話であり、まるで違う場所に配置されている。

結城氏も紹介しているが、トロイア戦争が終わった後、オデュッセウスは真っ先にキコネス族の国を涼奪しているが、『オデュッセイア』と云うより『イリアス(オデュッセイアの前日譚)』の世界に似つかわしい蛮行と考えてか、『ユリシーズ』から排除したのだろうか?(リン・チャイルドレス「『ユリシーズ』から消えたキコネス挿話(1995年)」)

『ユリシーズ』の第二部は第四挿話~第十五挿話までと最も文章量が多い。

現在、シナリオ学校で習うギリシャ時代からの「三幕構成」の時間配分は「1:2:1」の割合で創られるが、『ユリシーズ』は第一部が計3挿話、第二部が12挿話、第三部が3挿話で、割合にすると「1:4:1」の配分になり、かなり長大な文章を第二部に割いていることが分かる。

通常の「三幕構成」の配分「1:2:1」のそれぞれの数字を二乗すると「1:4:1」になるから、ジョイスはこのような配分にしたのだ……などと本気で主張したら、間違いなく研究者達から総スカンを喰らうだろうが、なかなか面白い文章構成である。

第二部は冒頭の第四挿話を除いて、『オデュッセイア』の順番を全く無視したような書かれ方をしていて、キコネス挿話を排除したことも少なからず影響していると思われる。

この辺りから『ユリシーズ』は『オデュッセイア』と異なる独自の経路を辿るようになるが、これは同時に筆者に独自の解釈を与える。

第五挿話食蓮人たち② 破綻した夫婦関係

『ユリシーズ』は元ネタの『オデュッセイア』とは徐々に違うところが明らかになっていく。

『オデュッセイア』のペネロペイアが貞淑な女性として描かれたのと違い、『ユリシーズ』のモリーは他の男(ボイラン)と不倫している。

これが『オデュッセイア』なら求婚者達を仇討ちする話だから分かるが、ブルームは結局ボイランに復讐らしい復讐を成し遂げずに物語が終わる。

某アダルトサイトが「寝取り寝取られ(NTR)」が各世代の人気ジャンルとして支持を集めたなんて発表をしたこともあるが、奥さんを寝取られても離婚やケンカに至らないブルームは、考えると異様な男である。不倫が原因で離婚したり、有名人達がメディアから叩かれたりするのが現代日本だが、『ユリシーズ』でも不倫スキャンダルで失脚していったチャールズ・スチュワート・パーネルの話が出てくる。しかもパーネルの名前が出てくる機会は1回や2回ではなく、ややしつこいぐらいに登場する。ジョイスにとって、パーネルの存在が大きかったことは知られているが、不倫した者達の救済がもしかしたら『ユリシーズ』の裏テーマなのかもしれない。

考えてみたらギリシア神話の神はゼウスやアプロディーテをはじめとして実に好色な連中ばかりである。その意味では、不倫をバッシングするなんて辞めて許し合おうじゃないかってメッセージ性が『ユリシーズ』に隠されている可能性は否定出来ない。

ベッキーやアンジャッシュの渡部建などにとっては『ユリシーズ』は実にありがたい物語かもしれない。実際、ベッキーの不倫スキャンダルのことは知っているだろうに読売ジャイアンツでコーチをしていた片岡治大氏は結婚してくれたし、アンジャッシュの渡部建と結婚した佐々木希も離婚はせずに働けなくなった旦那ごと養う勢いで仕事に励んでいる。

まるで『ユリシーズ』のレオポルド・ブルームのように。

と、此処までは「第四挿話カリュプソ」に含めて書いていたのだが、実はブルームも性的不毛者で不倫にまで至っていないが、マーサ・クリフォードと文通していて、明らかに妻のモリーを裏切っているようにも見える。

ちなみに、マーサとの文通は、『オデュッセイア』第六歌に登場する王女ペネロペイアや彼女と一緒に川で洗濯を行う女中達のようにも見えたので、筆者は『ユリシーズ』の第五挿話も『オデュッセイア』第六歌と共通するのではないかと仮説を立てていた。結城氏も書いているが、『ユリシーズ』のナウシカアに該当するガーティ・マクダウェルも、文通相手のマーサ・クリフォードも、頭の良い女として描かれていない。

そう考えると、ブルームが選ぶべき女性はやはりペネロペイアに該当するモリーなんだって話になっていくのは必然と云えるだろう。

また、結城氏はブルームはなぜ風呂に入るのかを第五挿話の解説で理由を明かしてくれているが、『オデュッセイア』第六歌でオデュッセウスが漂流して打ち上げられて裸になるシーンと共通しているような気がしていた。

つまり、次のような「意識の流れ」を筆者は感じたのだ。

『ユリシーズ』『オデュッセイア』順番同じ説

『ユリシーズ』にはジョイスが生前に残した計画表が載っている。そして、作品の解釈や研究は全てこの計画表に基づいて行われてきた。

しかし、筆者は別の解釈を持っている。

『ユリシーズ』を読むのに、計画表など必要無い(有った方が便利だが)。

何故なら……

『ユリシーズ』は表題にした「ギリシャ神話のモチーフ」は原作『オデュッセイア』から順番を変えているが、ストーリーの流れは『オデュッセイア』の順番にも忠実だから』である。

つまり、

■『ユリシーズ』第一挿話=『オデュッセイア』第一歌、第二歌

■『ユリシーズ』第二挿話=『オデュッセイア』第三歌

■『ユリシーズ』第三挿話=『オデュッセイア』第四歌

■『ユリシーズ』第四挿話=『オデュッセイア』第五歌

■『ユリシーズ』第五挿話=『オデュッセイア』第六歌

■『ユリシーズ』第六挿話=『オデュッセイア』第七歌

■『ユリシーズ』第七挿話=『オデュッセイア』第八歌

■『ユリシーズ』第八挿話=『オデュッセイア』第九歌

■『ユリシーズ』第九挿話=『オデュッセイア』第十歌

■『ユリシーズ』第十挿話=『オデュッセイア』第十一歌

■『ユリシーズ』第十一挿話=『オデュッセイア』第十二歌

■『ユリシーズ』第十二挿話=『オデュッセイア』第十三歌

■『ユリシーズ』第十三挿話=『オデュッセイア』第十四歌

■『ユリシーズ』第十四挿話=『オデュッセイア』第十五歌

■『ユリシーズ』第十五挿話=『オデュッセイア』第十六歌

■『ユリシーズ』第十六挿話=『オデュッセイア』第十七歌

■『ユリシーズ』第十七挿話=『オデュッセイア』第十八歌

■『ユリシーズ』第十八挿話=『オデュッセイア』第十九歌、第二十歌

筆者はこの仮説を立てて『ユリシーズ』を読んでいた。

途中で流石に関連性は無いだろうと思って一旦諦めたが、結城英雄氏の「『ユリシーズ』の謎を歩く」を読んで、この仮説が正しいことを確信し、こうして新説を提唱するに至ったのだ。

順番に解説していこう。

第六挿話ハデス アルキノオス王との対比

『ユリシーズ』の第六挿話「ハデス」は、『オデュッセイア』第十歌で女神キルケに、テイレシアスの霊から帰国に関する予言を聞けと言われ、その後第十一歌で冥界に行ったオデュッセウスがさまざまな霊に出会っていく。

「ハデス」は冥界の王で、最高神のゼウス、海神ポセイドンと兄弟である。しかし『オデュッセイア』に冥界(冥府)は出てきても、ハデス本人は登場しない。『オデュッセイア』には、ゼウスもポセイドン(ポセイダオン)も登場して、両者とも物語に大きな影響を与える一方、ハデスは冥王としては紹介されるものの、彼の出番は皆無だ。『オデュッセイア(下巻)』巻末の「人名・地名索引」にもハデス(アイデス)の名前は載っていない。

「ハデス」の名前が『オデュッセイア』に出るのは、第十歌で女神キルケに「冥王(アイデス)と恐るべきペルセポネイアの館に行かねばならぬのです」と第十一歌で「神々――偉大なる冥王と恐るべきペルセポネイアに祈れと命じた」とオデュッセウスが語ったシーンくらいで、「恐るべき」と形容される奥さんの方が派手なくらいだ。

よって『ユリシーズ』における「ハデス」も誰かがハデスなのではなく、物語の舞台である「墓場」を「ハデス=冥府」と解釈すべきである。

『ユリシーズ』は第五挿話から既に『オデュッセイア』の流れとは異なって進み始めているが、共通する流れは存在する。

主人公のブルーム達は霊柩車と共に自分達も会葬馬車に乗って、墓場まで進んで行くが、『オデュッセイア』第七歌では、ナウシカアが騾馬に乗ってアルキノオス王の豪華な屋敷に進んだ。ただし、オデュッセウスや女中達は騾馬が引く車に乗り切れないので徒歩で随っていったが。

『馬に乗って目的地に向かう』という点では、『ユリシーズ』の第六挿話の時点では、『オデュッセイア』の話の流れを忠実に再現している箇所がまだ残っているのである。

『ユリシーズ』では馬車に乗りながら、ブルーム達は荒廃したダブリンの様子を見つめるが、ダブリンの街はかなり否定的なニュアンスで描写されており、結城氏の解説では、当時のダブリンの衛生状態が非常に悪かったことを具体的に解説してくれている。

一方、『オデュッセイア』の第七歌では、アルキノオス王が統治しているパイエケス人の街は次のように描写されている。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

オデュッセウスは港や均整の良い船、町の人々の集会所や、忍び返しを施して延々と連なり、高く聳えて見るも見事な城壁に目を奪われた。やがて壮麗な王の屋敷に着くと、

――――――――――――――――――――――――――――――――――

このようにパイエケス人の街は終始肯定的に描写されている。

そして『オデュッセイア』では、アルキノオスによってオデュッセウスは帰国出来る確約を得られるのだが、『ユリシーズ』で展開される葬式やその内容は終始暗く、歪んだユダヤ人差別や失脚したパーネルの悲劇なども書かれている。パーネルについては『ユリシーズ』よりも結城氏の『『ユリシーズ』の謎を歩く』を読んだ方が分かり易い。

肯定的な『オデュッセイア』第七歌に比べて、『ユリシーズ』第六挿話は非常に暗い影を落とした描写が展開される。

『オデュッセイア』が「渡る世間に鬼はなし」の物語が書かれたとすれば、『ユリシーズ』は「渡る世間は鬼ばかり」の物語が描かれた。

勿論、「渡る世間は鬼ばかり」が諺ではないのは筆者も知っているが。

筆者は読了した直後「『ユリシーズ』はコメディだ」と紹介した。

その分析は今も間違っていないと思うが、「コメディ」の一言で笑うにはなかなかキツい現実をブルーム達は生きていた。

第七挿話アイオロス 消されたアルキノオス王

アイオロスとは『オデュッセイア』第十歌でオデュッセウス達を厚遇してくれる風の神である。アイオロスは悪風を封じた革袋をくれて、そのおかげでオデュッセウス達は順風満々に帰国の途に就けるはずだったが、部下達が勝手に袋を開けてしまったために船は逆風のためアイオロスの島に戻されてしまった。オデュッセウスは再度アイオロスにお願いするが、アイオロスは恩知らずの無様さに呆れて彼らを追い出してしまう。

アイオロスが登場するのは『オデュッセイア』第十歌だが、時系列的にはかなり前の話を語っている。

ここでは『オデュッセイア』のそもそもの時系列を解説しよう。

また、()内は『オデュッセイア』/『ユリシーズ』のどの詩歌や挿話と対応しているのかを表記する。

<『オデュッセイア』の時系列>

⓪トロイア戦争(前日譚『イリアス』/『若い芸術家の肖像』)

↓

①キコネス族涼奪(『オデュッセイア』第九歌/『ユリシーズ』では削除)

↓

②食蓮人たち(『オデュッセイア』第九歌/『ユリシーズ』第五話)

↓

③キュクロプス(『オデュッセイア』第九歌/『ユリシーズ』第十二話)

↓

④風の神アイオロス(『オデュッセイア』第十歌/『ユリシーズ』第七話)

↓

⑤ライストリュゴネス族(『オデュッセイア』第十歌/『ユリシーズ』第八話)

↓

⑥キルケ(『オデュッセイア』第十歌/『ユリシーズ』第十五話)

↓

⑦ハデス(『オデュッセイア』第十一歌/『ユリシーズ』第六話)

↓

⑧セイレン(『オデュッセイア』第十二歌/『ユリシーズ』第十一話)

↓

⑨さまよう岩々(『オデュッセイア』第十二歌/『ユリシーズ』第十話)

↓

⑩スキュレとカリュブディス(『オデュッセイア』第十二歌/『ユリシーズ』第九話)

↓

⑪太陽神の牛(『オデュッセイア』第十二歌/『ユリシーズ』第十四話)

↓

⑫カリュプソ(『オデュッセイア』第五歌/『ユリシーズ』第四話)

↓

※約七年経過(『若い芸術家の肖像(1916)』⇒『ユリシーズ(1922)』)

↓

❶テレマコス(『オデュッセイア』第一・二歌/『ユリシーズ』第一話)

↓

❷ネストル(『オデュッセイア』第三歌/『ユリシーズ』第二話)

↓

❸プロテウス(『オデュッセイア』第四歌/『ユリシーズ』第三話)

↓

⑬カリュプソ(『オデュッセイア』第五歌/『ユリシーズ』第四話)

↓

⑭ナウシカア(『オデュッセイア』第六歌/『ユリシーズ』第十三話)

↓

⑮オデュッセウスが⓪~⑭を説明(『オデュッセイア』第七歌~第十二歌)

↓

⑯イタケ(『オデュッセイア』第十三歌/『ユリシーズ』第十七話)

↓

⑰エウマイオス(『オデュッセイア』第十四歌/『ユリシーズ』第十六話)

↓

⑱ペネロペイア(『オデュッセイア』第十九歌/『ユリシーズ』第十八話)

ざっと、このような時系列となっている。

❶~❸だけ分けたのは主人公のオデュッセウスが居ない場面だからだ。『ユリシーズ』でも❶~❸は第一部で、ブルームは登場しない。

こうして並べると、『オデュッセイア』の方は、⑮の場面で⓪~⑭までの流れを順番通りに解説していくので時系列は破壊されているが、話の流れは分かり易い。

一方、『ユリシーズ』の方はもう滅茶苦茶だ。

第一・二・三・四挿話までは『オデュッセイア』の流れを守っていた。

ところが第五挿話で本来①に来る「キコネス族涼奪」を無視して、②の「食蓮人たち」を扱った。ここまでならまだ良い。

第六挿話では③~⑥を飛ばして⑦の「ハデス」を扱い、『オデュッセイア』の時間軸を完全に無視するようになっていく。

すると、第七挿話では④に戻って「アイオロス」を取り扱って、時間軸を飛ばすのではなく、戻す方向に舵を切る。まさにやりたい放題だ。

しかし、『ユリシーズ』の第七挿話は、まだ『オデュッセイア』の流れを守っている部分も存在している。

前述したように『オデュッセイア』は「渡る世間に鬼はなし」の物語だ。オデュッセウスはアルキノオス王の力を得て、イタケに帰ることが出来た。

オデュッセウスは天の神々に庇護されたり、ナウシカアやアルキノオス王に助けられたりと、さまざまな者達の助けを借りて家に帰ろうとする。まさに「渡る世間に鬼はなし」。

だから『ユリシーズ』の第七挿話も「アルキノオス」と称し、ブルームが周りから大切にされて援助を受ける話にすれば『オデュッセイア』の流れと同じように物語を展開し得ただろう。

ところがジョイスはそうしなかった。

『ユリシーズ』は「渡る世間は鬼ばかり」の物語である。

第七挿話で語られるのは、新聞社の広告取りブルームが周りから冷遇され碌な目に遭わない現実である。これは難解な『ユリシーズ』を読むよりも、結城氏の解説本を読む方がずっと分かり易い。

①のキコネス族涼奪の件は、『ユリシーズ』では削除された件が結城氏の本には紹介されている。ヒーローらしくない略奪行為だから、削除されたという憶測は分からなくはないが、その逆のヒーローに優しくしてくれた者をジョイスが削除していることこそ指摘するべきではないだろうか。

心優しいアルキノオス王が削除された件の方が、『ユリシーズ』にとって遥かに象徴的な書き方と指摘出来るだろう。

いくら共通の構造を持つ物語でも、ゼウスに大切にされたイタケの王様の『オデュッセイア』のオデュッセウスと、ユダヤ人に成り切れないしがない一般市民の『ユリシーズ』のブルームとでは、扱いが全然違ってくるということだろうか?

ところで、ブルームが酷い扱いを受ける理由は『オデュッセイア』の方にヒントが隠されている。

オデュッセウスの名前は「憎まれて」を意味する「オデュッサメノス」に由来している。

考えてみたらオデュッセウスは確かに劇中ポセイダオンやキュクロプス、驕慢の求婚者達、自分の正体を知らない女中などから邪険な扱いを受ける。しかし物語のテーマは「渡る世間に鬼はなし」だから色々な人に助けられ、彼を慕う女神カリュプソも居れば、キルケもなんだかんだ協力してくれて、「憎まれて」に反するようなキャラクターが多く登場している。

そうなると『オデュッセイア』のオデュッセウスよりも『ユリシーズ』のブルームの方がユダヤ人として差別を受けているから、オデュッセウスの名前の由来「憎まれて」を元ネタよりも体現している。

『ユリシーズ』は第八挿話に突入すると、いよいよ『オデュッセイア』とも異なる独自の物語を紡ぎ出していくようになる。結城氏の「『ユリシーズ』の文体は、前半と後半というような截然とした区別がなされるというより、少しずつ変化すると捉えられるべきだろう」と云う解説はまさにその通りで今まで『オデュッセイア』と共通の構造を見出してきた筆者も、ジョイスの創る文藝世界に飲み込まれていく。

結城氏は「第七挿話 アイオロス」の解説を次の文章で締め括っている。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

言い換えるなら、今後は人物中心の物語から読者志向の文体へと変換されてゆくということである。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

まさにその通りである。

しかし結城氏も筆者の「計画表通りに読む必要は無い!」なんて主張にはさすがに耳を貸さないだろうが。

第八挿話ライストリュゴネス族 食事の不幸化

ライストリュゴネス族は『オデュッセイア』第十歌で、アイオロスに追い出されたオデュッセウス一行が辿り着いたテレピュロスと云う街に住んでいた巨人の人喰い民族のことである。オデュッセウスの部下達は彼らの次々と犠牲になった。オデュッセウスが犠牲にならなかった理由は単に逃げるのが間に合っただけで、『オデュッセイア』の第九歌に出てきたキュクロプスを「誰も居ない」の頓智で凌いだ話と比べると、オデュッセウスは大して活躍出来ず、見所も少ない。

結城氏も指摘する通り、本挿話の「ライストリュゴネス族」は劇中の食事全般に関わっており、さまざまな解釈が可能になっている。また、本挿話の学芸である建築についての解説や、ブルームが「フリー・メイソン」であることとの関連など、結城氏の高度な分析が発揮されているので必読だ。

筆者は此処までの『ユリシーズ』を次のように読んでいた。

■『ユリシーズ』第一挿話=『オデュッセイア』第一歌、第二歌

■『ユリシーズ』第二挿話=『オデュッセイア』第三歌

■『ユリシーズ』第三挿話=『オデュッセイア』第四歌

■『ユリシーズ』第四挿話=『オデュッセイア』第五歌

■『ユリシーズ』第五挿話=『オデュッセイア』第六歌

■『ユリシーズ』第六挿話=『オデュッセイア』第七歌

■『ユリシーズ』第七挿話=『オデュッセイア』第八歌

『ユリシーズ』は計画表のネタの順番は変えているが、ストーリーの流れは原作の『オデュッセイア』とも同じなのではないか?

筆者はこの推論を基にして『ユリシーズ』を読んでいたのでの第八挿話も順番的に『オデュッセイア』の第九歌に関連すると考えていた。

確かに後半の「ハデス」を持ってきた第六挿話から『ユリシーズ』は既に『オデュッセイア』の流れを忠実に守っていないことは明らかではあるが、「アイオロス」の次に「ライストリュゴネス族」が出てくる流れは元ネタの『オデュッセイア』と同じであり完全に時系列を破っているわけでもない。

『ユリシーズ』に出てくる食事は冒頭からあまり美味そうな感じがしない。これはジョイスが意図的にやっていることで、ダブリンの街はデストピアとして描かれているので、人々も「渡る世間は鬼ばかり」なら、彼らの食事も終始不味そうな印象を受ける。当時のダブリンは衛生状態が悪かったため、このような描写になることは致し方無いのだろう。

『オデュッセイア』第九歌も、食事についての言及は冒頭から載っている。しかしどの食事も押並べて不味そうな『ユリシーズ』と偉く異なっている。オデュッセウスの冒頭の台詞から引用しよう。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍らの食事にはパンと肉とが山と盛られ、酌人は混酒器から美酒を酌んで席を廻り、酒盃に酒を注ぐ――歓を尽くすには、これに勝るものはありますまい、これこそ愉楽の極致とわたしも思います。しかし……

――――――――――――――――――――――――――――――――――

その後、オデュッセウスは自分が泣いた理由と自らの素性を明かす。

よって『ストーリーの流れは『オデュッセイア』に忠実』と云う推論、

■『ユリシーズ』第八挿話=『オデュッセイア』の第九歌

と云う解釈や分析は確実に可能だ。

しかしその描写は極めて暗く、食事が不味くなってしまっただけでなく、食事をする主人公の立ち位置もまるで正反対に変更された。

アルキノオス王から接待されているオデュッセウスとは違い、ブルームは孤独で自らのことを語り掛ける相手が居ない。

オデュッセウスはどんなに酷い目に遭っても、神々に愛されていて自分がイタケの王であるアイデンティティーを失わない。ゼウスなどの幾多の神を信仰していて、その信念が揺らぐことが無い。

ところがブルームの場合、ユダヤ人として生まれたが割礼もしておらず、改宗してユダヤ人と云い切れなくなっている。カトリックとプロテスタントの両方の洗礼を受けていて、フリー・メイソンの会員だったと思われるが、それさえも実態が怪しいのを結城氏は指摘している。

ブルームは、自分が何者なのかと云うアイデンティティー(自己確立)を喪失してしまっているのだ。

これはジョイス自身にも当てはまる。アイルランド出身なのにイギリスの侵略を受けたため、ジョイスの母語は母国語のゲール語ではなく、自分達を征服したイギリスの英語になってしまった。

『ユリシーズ』の大半が英語で書かれ、その他の言語も多く使用されて執筆されている様は、まさに不幸な歴史からアイデンティティーを喪失してしまったジョイス自身を投影しているのではないか? アイルランドがイギリス連邦から独立するのは1949年になるから、『ユリシーズ』の時点では、まだダブリンはイギリスの植民地である。

この挿話のタイトルが「ライストリュゴネス族」なのも物語で描写される食事だけでなく、喰って喰われる国家間や民族間の対立と考えても対応するので、「食事」を否定的に描かざるを得ないのだろうか。

筆者は拙著「『治公営正』の資本論」で、英米と日中の『逆転史観』を紹介したが、イギリスはよく「飯が不味い」と評されることが多い。一方で、日本は食材のレベルが高く「飯が美味い」国と日本人の筆者も断言出来る。安くて美味いB級グルメや野菜や酒など、その種類は枚挙に暇が無い。

この項目の頭に福田里香先生の「フード理論」の本を載せたが、日本人はとにかく食事が大好きであり、話す話題に困っても食事の話題を出せば大抵会話が続けられる。ご飯に箸を突き刺して葬式の時のお供え物にする風習もあるし、何より「仕事」や「働く」を「飯の種」「食べていく」と換喩する日本人は多いので、食事への拘りは他国民を遥かに凌ぐ民族性と云える。

一方、イギリスからの侵略を受けたが、そこから独立を勝ち取っていったアイルランドの歴史を加味すると「飯が不味くなる」のも致し方無いのか。食事に気を取れる余裕など歴史的に無かったのかもしれない。

実際、アイルランドやイギリスの飯が美味いか否かをインターネット検索すると、大抵不評な意見を見掛ける。

社会学者の宮台真司先生と大阪市立大学准教授の斎藤幸平氏との対談で、京都精華大学専任講師の白井聡氏は、イギリスの飯が不味い理由は最初から不味かったわけではなく、18世紀の産業革命と農業の資本主義化が進んで伝統料理が消滅してしまったせいだと語っている。

そのイギリスから侵略を受けたアイルランドとなれば、産業革命と農業の資本主義化に加えて、外国からの侵略が組み合わさっているのだから、飯が不味くなっていく勢いは侵略者のイギリスを超えていたに違いない。

ジョイスがアルキノオス王の宴会をライストリュゴネス族の人喰いに変更したのは、あまり美味い飯を祖国で食べられなかったせいかもしれない。

第九挿話スキュレとカリュブディス 不毛な論争

スキュレとカリュブディスは、『オデュッセイア』の第十二歌に登場する怪物達の名前である。スキュレはタコの化け物で、カリュブディスは渦潮のことじゃないかと推察される。

神話的対応だが、スキュレがアリストテレス、神学、ストラトフォード。カリュブディスはプラトン、神秘主義、ロンドンを意味している。

『ユリシーズ』1巻では、「ユリシーズ(オデュッセウス)に対応するのがスティーヴンであり、オデュッセウスがスキュレの航路を選んだように、スティーヴンはアリストテレスを好み、論争相手のAEやエグリントンは反対のプラトンを好む」と紹介されている。これも間違いないだろう。

この挿話はシェイクスピアの「ハムレット」論争を始めるが、何故彼らがシェイクスピアを語るのか?は、結城氏の「『ユリシーズ』の謎を歩く」に詳しく載っているので、此処では繰り返さない。

議論の内容そのものよりも、そもそもスティーヴン達が行っている議論が有意義なのか否かを考えた方がこの挿話は読み易かった。

筆者が真っ先に連想したのは、クエンティン・タランティーノが監督した犯罪映画『レザボア・ドックス(1992)』のオマージュとして、小説家の樋口毅宏氏がデビュー作『さらば雑司ヶ谷』で書いた「人類最高の音楽家は誰か?」と議論する場面である。オザケンこと小沢健二が人類最高のミュージシャンであり、その理由はタモリが認めたからと云うオチである。「書評では決まってこの箇所を取り上げて頂きました。(文藝春秋2012年三月号)」と樋口氏も紹介し、後に上梓した「タモリ論(新潮新書)」にもこの逸話が載っているが、この議論は本筋とは全く関係が無い。

議論をする場面が小説に出てくることは結構あって、例えば三島由紀夫の唯一のSF小説『美しい星』にも出てくる。

文庫本の解説で奥野健男(多摩美術大学名誉教授)は本作がSFではないと断じた上で、「日本における画期的なディスカッション小説の傑作だ」と絶賛している。

一方、『トンデモ本の世界R(太田出版)』で唐沢俊一氏は『美しい星』自体は決して「トンデモ本」ではないが、奥野健男氏の解説は間違いだらけで、「画期的なディスカッション小説」と持ち上げている様は三島由紀夫の意図した「トラジコミック(悲喜劇)そのもの」と指摘して、奥野健男氏の解説を痛罵している。

筆者もどちらかと云うと唐沢氏寄りの考えで、『美しい星』の作品自体は素晴らしいが、奥野氏は表層的な部分しか見えていない気がする。そもそも三島由紀夫がSF小説を書いても別に良いわけで、「SFではないと明らかにするため、こういう設定をしたと考えられる」と云った奥野氏の主張は、SF小説に対する下賤なジャンル差別としか思えなかったからだ。

ただ、作品そのものを褒めている点については、筆者も奥野氏の解説には反論しない。

こうして幾つか例を紹介した通り、筆者は『ユリシーズ』の中で行われたシェイクスピア論の議論があまり有意義とは考えていない。

どちらかというと、どうでもいい滑稽で無意味なやり取りに無駄な時間を費やしてしまった(費やさざるを得ない)スティーヴンの悲劇として作品を読んでいたのが正直なところである。

さて、筆者は『『ユリシーズ』のストーリーの流れは『オデュッセイア』に忠実』と云う推論を以って読んでいたので、『ユリシーズ』の第九挿話も『オデュッセイア』の第十歌と重ねながら読んでいた。

しかしスキュレとカリュブディスは第十二歌に登場する怪物で、第十歌に出てくるアイオロスとライストリュゴネス族は、『ユリシーズ』第七挿話、第八挿話までに登場しているし、キルケが登場するのは第十五挿話とかなり先の話になるので、流石にこの推論には無理があると筆者も考えざるを得なかった。

だが、結城氏の解説を読むと、順番通りに読み進めても全く共通点が無いわけでもないことに気付かされて、自説への自信を取り戻す。つまり、

■『ユリシーズ』第九挿話=『オデュッセイア』の第十歌

この根拠である。

『オデュッセイア』の第十歌は、オデュッセウスがアイオロスとライストリュゴネス族、そしてキルケの出来事をアルキノオス王に語っているだけだ。周りはオデュッセウスの話を真面目に聞いているだけで、彼の話に難癖を付けたり反論したりなんてことはしない。

しかし『ユリシーズ』の場合、スティーヴンの話をその通りに受け入れてくれる者が存在しない。反論したり、質問されたり、議論が中断したりと、彼の話は中々支持を得られず、スティーヴンが目論む雑誌『ダナ』への掲載も難しそうである。

『オデュッセイア』が「渡る世間に鬼はなし」なら、『ユリシーズ』は「渡る世間は鬼ばかり」と云うのは再三語っているが、此処でもその構造が浮き彫りになる。

自分の話を反論もされず、黙って聞いてもらえるオデュッセウスに対し、スティーヴンは周りからの賛同をまるで得られずに、不毛な論争に終始するしかない。ネット掲示板やSNSなどで顔の見えない相手と論争して時間を無駄にするのと何にも変わらない。

『ユリシーズ』の方が遥かにリアリティがある展開と云えるだろう。

第十挿話さまよう岩々 冥界となった6月16日

『ユリシーズ』第1巻を締め括る「さまよう岩々」だが、「神話的対応」に『オデュッセイア』第十二歌のプランクタイ(さまよう岩々)に対応すると書かれていたが、この説明は大事な要素が抜け落ちている。

元ネタの『オデュッセイア』や結城氏の「『ユリシーズ』の謎を歩く」を読めば判るが、オデュッセウスは「さまよう岩々」か「スキュレとカリュブディスの難所」かどちらかを選ばなければならないとキルケに教えられる。オデュッセウス達は後者の進路を選んだので、「さまよう岩々」は元ネタの『オデュッセイア』にも名前以外出てこないのである。

『オデュッセイア(上)』の注釈には、「二つの岩が動いて、間を通る船その他を圧し潰すという話」は、アルゴ船伝説に出てくる「撃ち合う岩(シュンプレガデス)」があり、アポロニオス作の「アルゴ船物語(アルゴナウティカ)」では、単に「プレガデス」とあると紹介している。

『ユリシーズ』はとうとう『オデュッセイア』の没ネタにまで手を伸ばしたわけだが、第六挿話では同じく原作に登場していない「ハデス」を計画表に導入しているので実はそれほど不思議ではない。

『『ユリシーズ』のストーリーの流れは『オデュッセイア』に忠実』と云う仮説を立てながら『ユリシーズ』を読み進めてきた筆者だが、

■『ユリシーズ』第十挿話=『オデュッセイア』の第十一歌

の解釈も、実は成立している。

『オデュッセイア』の第十一歌は、オデュッセウスが冥界に行く話であり、これは『ユリシーズ』の方では第六挿話「ハデス」で既に登場している。

冥界に辿り着いたオデュッセウスはエルぺノル、テイレシアス、母であるアンティクレイア、アガメムノン、アキレウス、アイアスなどの旧友達や、タンタロス、シシュポス、ヘラクレスなどの著名な英雄の姿を見たことを、アルキノオス王らに語った。

一方、『ユリシーズ』は19の断章により、さまざまなダブリンの人達が登場していく流れを取るが、これは『オデュッセイア』でオデュッセウスがさまざまな死者達と出会ったことと重なるように読めたのである。

結城氏も指摘する通り、『ユリシーズ』の舞台は1904年6月16日。

何故6月16日になったのかについては、「『ユリシーズ』の謎を歩く」を読んで頂けると凄く楽しめる。

筆者は『ユリシーズ』を2021年に読んだ。

もう1904年に生きていた人々はとっくに全員死んでいる。

つまり、『ユリシーズ』の舞台は筆者にとっては冥界になっているのだ。

よって、■『ユリシーズ』第十挿話=『オデュッセイア』の第十一歌も、またしても成立してしまう。

しかし1904年6月16日を小説の中で永遠に生きている登場人物達にとっては「今日」「現在」の状態から動かないので、彼らにとっては冥界に成り得ない。ジョイスはこれを「さまよう岩々」としたのではないか?

勿論、この解釈が絶対だとは思わないが、こう解釈した方が格段に面白いのは間違いない。ジョイスは自分の小説が書かれて100年以上経ったら、1904年6月16日から冥界の世界になっていることまで分かっていて、「さまよう岩々」の罠を読者に仕掛けたのではないか?

そう考えると、『ユリシーズ』は『オデュッセイア』の話の流れを未だに忠実に守っているとも解釈出来るし、アルゴ船が「さまよう岩々」を通ったように「謎が全て解けた」ような快楽を得られる。

だとしたら、ジョイスは本当に素晴らしい小説家である。

第十一挿話セイレン 一致、逆順、破壊

単行本の2巻に突入した『ユリシーズ』だが、1巻に10話収録、2巻は5話収録となっている。もしDVDでこんな構成したら「ふざけるな!」とドラマやアニメファンに怒られるが、何せこの巻から1話当たりの文章量が尋常じゃなく増えるので、本の厚さは1巻と2巻で全く変わっていない。

酒場の女給二人が『オデュッセイア』第十二歌に出て来る魔女セイレンを意味することは疑いようがなく、解釈も本に載っている通りで間違いない。

問題なのは『『ユリシーズ』のストーリーの流れは『オデュッセイア』に忠実』と云う筆者の説である。

順番的に云えば、

■『ユリシーズ』第十一挿話=『オデュッセイア』の第十二歌

となるのだが、色々と問題のある解釈になっていく。

確かに魔女セイレンが登場するのは『オデュッセイア』第十二歌だから、この点は一致している。

問題なのは、『オデュッセイア』第十二歌が、

セイレン⇒さまよう岩々⇒スキュレとカリュブディス

の順番で書かれているのに対して、『ユリシーズ』の計画表の目次では、

スキュレとカリュブディス⇒さまよう岩々⇒セイレン

と『オデュッセイア』と逆順になっていることである。

これはかなり意図的にジョイスが配置していると見て間違いなく、正直、ジョイスは意地悪な奴だと思ったものである。

<『オデュッセイア』の時系列>を『ユリシーズ』に当てていくと……

〇内の数字が『オデュッセイア』の実際の時系列

〔〕内は原作『オデュッセイア』で歌われた順番

【第一部】

・第一挿話 テレマコス ⇒❶〔1〕

・第二挿話 ネストル ⇒❷〔2〕

・第三挿話 プロテウス ⇒❸〔3〕

【第二部】

・第四挿話 カリュプソ ⇒⑪〔4〕

・第五挿話 食蓮人たち ⇒①〔6〕

・第六挿話 ハデス ⇒⑥〔11〕

・第七挿話 アイオロス ⇒③〔8〕

・第八挿話 ライストリュゴネス族 ⇒④〔9〕

・第九挿話 スキュレとカリュブディス ⇒⑨〔14〕

・第十挿話 さまよう岩々 ⇒⑧〔13〕

・第十一挿話 セイレン ⇒⑦〔12〕

・第十二挿話 キュクロプス ⇒②〔7〕

・第十三挿話 ナウシカア ⇒⑫〔5〕

・第十四挿話 太陽神の牛 ⇒⑩〔15〕

・第十五挿話 キルケ ⇒⑤〔10〕

【第三部】

・第十六挿話 エウマイオス ⇒⑭〔17〕

・第十七挿話 イタケ ⇒⑬〔16〕

・第十八挿話 ペネロペイア ⇒⑮〔18〕

ジョイスは実に無茶苦茶な並び方で構成したと感服したものだ。

しかし、概ね三種類のやり方で構成されたと見て間違いない。

・順番通り(第一・二・三、四、第七・八、第十八)

・逆にする(第九・十・十一、第十六・第十七)

・破壊する(第五・六、第十二・十三・十四・十五)

『『ユリシーズ』のストーリーの流れは『オデュッセイア』に忠実』仮説で 云えば、『ユリシーズ』第十一挿話は『オデュッセイア』第十二歌になる。

筆者自身、相当無理矢理な気がするが、『オデュッセイア』第十二歌は、オデュッセウスがこれまでの冒険譚を語り終える話である。

つまり、オデュッセウスをセイレンに置き換えたと捉えることが出来る。

もし『ユリシーズ』が『オデュッセイア』の順番を守っているとすると、

・第七挿話 アイオロス ⇒アルキノオス王(第八歌)

・第八挿話 ライストリュゴネス族 ⇒素性を明かす(第九歌)

・第九挿話 スキュレとカリュブディス ⇒皆が話を聞く(第十歌)

・第十挿話 さまよう岩々 ⇒冥界での話(第十一歌)

・第十一挿話 セイレン ⇒話を語り終える(第十二歌)

『オデュッセイア』のシチュエーションの流れは、実は『ユリシーズ』にも全て当てはめることが出来る。

『オデュッセイア』の「渡る世間に鬼はなし」の性善説の話を、ジョイスは『ユリシーズ』で「渡る世間は鬼ばかり」の性悪説の物語に反転させた。

ジョイスの意図はこのようなものであったと見て、まず間違いない。

第七挿話(第八歌)でアルキノオス王ではなくアイオロスを選択した理由は、厳しい現実を描く方を優先したため。

第八挿話(第九歌)でオデュッセウスは素性を明かすのだが、ブルームは明かせる素性も無い空虚な人物であることが描かれる。

第九挿話(第十歌)はオデュッセウスの話を皆が黙って聞いてくれるが、『ユリシーズ』では誰もスティーヴンの話を聞いてはくれない。

第十挿話(第十一歌)でオデュッセウスは冥界でさまざまな者に出会う。『ユリシーズ』に出て来たダブリン市民も今は全員冥界に居る。

第十一挿話(第十二歌)でオデュッセウスは冒険譚を語り終えるのだが、『ユリシーズ』では主人公が歌えもしない悲しい現実が描かれている。

結城氏が軽視した「枠組」を見ると、ジョイスが共通の物語構造の中で、反転させた世界を描いていることが如実に分かる。

好意的なキャラクターであるアルキノオス王や主人公のオデュッセウスを計画表に記さなかったことを見ても、『ユリシーズ』でジョイスが表現した文芸は、『オデュッセイア』の構造を1904年のダブリンに持って来て、原作のユートピア世界をデストピア世界に反転させる。

これこそ、ジョイスが『ユリシーズ』で行った作劇方法なのだ。

第二部の小ネタ『-10/+2の法則?』

また、これは完全にヨタ話になってしまうのは承知で書くが、第二部には「+5の法則」と「-7の法則」も見つけることが出来る。

これは『オデュッセイア』の実際の時系列〇内の数字に5を足すと、尽く『オデュッセイア』で語られた順番〔〕内の数字になるというものだ。

・第四挿話 カリュプソ ⇒⑪-7=〔4〕

・第五挿話 食蓮人たち ⇒①+5=〔6〕

・第六挿話 ハデス ⇒⑥+5=〔11〕

・第七挿話 アイオロス ⇒③+5=〔8〕

・第八挿話 ライストリュゴネス族 ⇒④+5=〔9〕

・第九挿話 スキュレとカリュブディス ⇒⑨+5=〔14〕

・第十挿話 さまよう岩々 ⇒⑧+5=〔13〕

・第十一挿話 セイレン ⇒⑦+5=〔12〕

・第十二挿話 キュクロプス ⇒②+5=〔7〕

・第十三挿話 ナウシカア ⇒⑫-7=〔5〕

・第十四挿話 太陽神の牛 ⇒⑩+5=〔15〕

・第十五挿話 キルケ ⇒⑤+5=〔10〕

第四挿話「カリュプソ」と第十三挿話「ナウシカア」は「+5の法則」が当てはまらないが、「-7の法則」が当てはめることが出来る。

「ナウシカア」の一つ前、第十二挿話「キュクロプス」は②+5=〔7〕

・第十三挿話「ナウシカア」⑫-上記〔7〕=〔5〕

・第四挿話「カリュプソ」も⑪-上記〔7〕=〔4〕

「-7の法則」が当てはまる「カリュプソ」「ナウシカア」の二挿話と、「+5の法則」の他の挿話との違いは、

◎「+5の法則」の話がトロイア戦争終結の冒険譚(回想シーン)

◎「-7の法則」の話がオデュッセウスが実際に動く現在の話

っと、このように明確に話の種類が分かれているので面白い。

この法則が発生する理由はカレンダーで「〇月〇日が必ず〇曜日になる」みたいな簡単な算数で説明出来る。

筆者はオデュッセウスが登場しない第一部の時系列を❶❷❸で分けた。しかし、〔〕内の原作『オデュッセイア』で歌われた順番はそのまま載せたから、このような現象が発生したのである。

今度は、第一部の時系列を第二部と分けないで並べてみよう。

〇内の数字が『オデュッセイア』の実際の時系列

〔〕内は原作『オデュッセイア』で歌われた順番

【第一部】

・第一挿話 テレマコス ⇒①〔1〕

・第二挿話 ネストル ⇒②〔2〕

・第三挿話 プロテウス ⇒③〔3〕

【第二部】

・第四挿話 カリュプソ ⇒⑭-10=〔4〕

・第五挿話 食蓮人たち ⇒④+2=〔6〕

・第六挿話 ハデス ⇒⑨+2=〔11〕

・第七挿話 アイオロス ⇒⑥+2=〔8〕

・第八挿話 ライストリュゴネス族 ⇒⑦+2=〔9〕

・第九挿話 スキュレとカリュブディス ⇒⑫+2=〔14〕

・第十挿話 さまよう岩々 ⇒⑪+2=〔13〕

・第十一挿話 セイレン ⇒⑩+2=〔12〕

・第十二挿話 キュクロプス ⇒⑤+2=〔7〕

・第十三挿話 ナウシカア ⇒⑮-10=〔5〕

・第十四挿話 太陽神の牛 ⇒⑬+2=〔15〕

・第十五挿話 キルケ ⇒⑧+2=〔10〕

【第三部】

・第十六挿話 エウマイオス ⇒⑯〔17〕

・第十七挿話 イタケ ⇒⑰〔16〕

・第十八挿話 ペネロペイア ⇒⑱〔18〕

すると、数字の±3の現象から第二部の挿話に次のような変化が起きる。

◎「+5の法則」⇒「+2の法則」トロイア戦争終結後の冒険譚

◎「-7の法則」⇒「-10の法則」オデュッセウスが実際に動く現在の話

数字の増減はあれど、話の種類が区分される現象はそのまま残る。

この数字が道び出される理由は極めて単純である。

第二部は合計12挿話で構成されている。

トロイア戦争終結後の冒険譚が10個だから「-10の法則」が出来るし

オデュッセウスが動く現在の話が2個だから「+2の法則」が出来るのだ。

どうでもいい小ネタに過ぎないが、『ユリシーズ』を楽しむならば覚えておいて損は無いだろう。

第十二挿話キュクロプス 帰れるか、帰れないか

キュクロプスは『オデュッセイア』第九歌に出てくる一つ目巨人である。圧倒的な力を誇るキュクロプスに成す術も無く部下達は食べられていくが、オデュッセウスはキュクロプスの目を潰し、自分の名前は「誰も居ない」と教える。仲間のキュクロプス達が戻って来て、誰にやられたのか尋ねると「犯人は誰も居ない」と言ったので、「誰も居ないんじゃ避ける術が無い」と言い捨てられて、単眼を潰されたキュクロプスは仲間の助けを得られず、オデュッセウス達は窮地を脱する。

オデュッセウスが語る冒険譚の中でも最も有名で、力で勝る怪物を頓智で倒す面白さがある、『オデュッセイア』の中でも屈指の人気エピソードだ。人気アメコミシリーズ「X-MEN」のオリジナルメンバー・サイクロプスなど、キュクロプスのイメージを用いたキャラクターも多い。

最も有名なオマージュは、SF映画『2001年 宇宙の旅(1968)』。HAL9000は赤い電球の単眼を持つが、このキュクロプスのイメージで単眼の機械としてデザインされた。『2001年宇宙の旅』の英語の原題は『2001: A Space Odyssey』だが、元ネタが『オデュッセイア(Odysseia)』であることを意味しており、同じ「旅」を意味するtravel, journey, trip, tourなどではなかった理由である。

(町山智浩『映画の見方がわかる本―『2001年宇宙の旅』から『未知との遭遇』まで(洋泉社)』 )

船外活動中にHALの陰謀で宇宙服を破壊されてしまったプールを救おうと、ボーマンは急いでスペースポッドに乗り込んだため、宇宙服を着込んでいなかった。HALは宇宙船の外にボーマンのスペースポッドを隔離して、宇宙服を着ていないボーマンが宇宙船に戻れるわけがないと考え勝利を確信する。ボーマンはスペースポッドを爆破して宇宙船のエアロックに突入し、空気が無くても生きられる数秒間を利用して宇宙船への侵入に成功すると、仲間達を殺したHALを止めるため電子頭脳の部品を取り外して始末する。

オデュッセウスが頓智でキュクロプスに勝ったように、ボーマンも頓智でHALに勝利する。

ただし、このボーマンのエピソードはどちらかと云うとオデュッセウスがキュクロプスの飼う羊達に抱き付いて洞窟から脱出する物語を裏返しにした(「2001年宇宙の旅」のボーマンはオデュッセウスとは逆で、宇宙船に戻ろうとしている)とも云えるので、

・「頓智」+「脱出」⇒『オデュッセイア』

・「頓智」+「侵入」⇒『2001年 宇宙の旅』

『オデュッセイア』の「共通の構造」と「要素の反転」を組み合わせた話として仕上がっている。

『『ユリシーズ』のストーリーの流れは『オデュッセイア』に忠実』仮説で『ユリシーズ』を読み進めてきた筆者だが、流石に此処まで来ると、

■『ユリシーズ』第十二挿話=『オデュッセイア』の第十三歌

を示す材料を見出すのが難しくなってくる。

何せ『オデュッセイア』の第十三歌では、オデュッセウス達の話を真剣に聞いていたアルキノオス王の計らいで、オデュッセウスはパイエケス人達の力を借りて祖国イタケへの帰還を果たすのである。

この話の一体何処が「キュクロプス」のエピソードなのだろうか?

このエピソードが『ユリシーズ』の「キュクロプス」にも該当すると言うには言い出しっぺの筆者でも流石に無理がある解釈と認めざるを得ないが、それでも共通の構造を見出すことは可能である。

『ユリシーズ』でキュクロプスたる市民からブルームは誹謗中傷されるが、『オデュッセイア』第十三歌でも、そもそもオデュッセウスが帰れなかった原因の海神ポセイダオンが出て来て、パイエケス人の船を石に変えるなどの妨害工作を行う。

ポセイダオンはキュクロプスの父親であり、関連性は高い。

この『ユリシーズ』第十二挿話は違う語り手による二種類の語りを交互に組み合わせて出来ているが、この構成は『オデュッセイア』第十三歌からも見出すことが出来る。

前半はパイエケス人の国、後半はオデュッセウスの故国イタケと二種類の舞台が用意されている。

また、物語の視点も主人公のオデュッセウスだけでなく、船を石にされて困ったパイエケス人達の方に移る場面もあるなど、二つの視点があるのだ。

二つではない単眼の「キュクロプス」というモチーフを引用することで、単眼「1」を以って「2」を隠蔽したのがジョイスの意図ではないか?

このように考えると、

■『ユリシーズ』第十二挿話=『オデュッセイア』の第十三歌

も、ギリギリ成立している。

また、この挿話は英文学者の柳瀬尚紀氏が『ジェイムズ・ジョイスの謎を解く (岩波新書) 』で『ユリシーズ』のこの挿話は、劇中に出てくる犬の視点から書かれているのだという新説を打ち出して話題になったことがある。

犬と云ったら、『オデュッセイア』の第十七歌に出てくる忠犬アルゴスが思い出される。アルゴスは主人のオデュッセウスの帰りを待ち続けて、遂に再会を果たした末に死んでしまう。一方の『ユリシーズ』に出てくる犬は、疥癬持ちであることが示されて、劇中ではあまり愛されているとは言えない酷い扱いを受ける。

結城氏も指摘する、ジョイスがこの挿話で行ったカタログ(リスト、列挙、目録)化する手法は『オデュッセイア』第十五歌(二二〇-二五五)に同様の手法が見られるのが分かる。

よって、『『ユリシーズ』のストーリーの流れは『オデュッセイア』に忠実』はまだ十分支持可能であり、第十二挿話「キュクロプス」は、イタケに帰国後の話を含んで再構築して執筆しているのだ。

第十三挿話ナウシカア① 何故アテネではない?

ナウシカアは『オデュッセイア』第六歌に出てくる王女であり、漂着して眠っていたオデュッセウスを助けて着物と食料を与える。アルキノオス王の娘であるナウシカアはオデュッセウスを自分の館に連れて行く。

ナウシカアが登場するのは『オデュッセイア』第六歌である。

『ユリシーズ』の場合は第十三挿話まで来てやっと出す辺り、原作との順番改変が最も激しい箇所でもある。

ただ、第七挿話で指摘した通り、『オデュッセイア』の詩歌の順番ではなく、実際の時系列に並べてみると、ナウシカアは実はかなり後半に登場していることが分かっていて、第二部の計画表に示された数々のギリシャ神話の要素の中では時系列的には最後に登場している。

『『ユリシーズ』のストーリーの流れは『オデュッセイア』に忠実』と云う筆者の仮説がいい加減に怪しいのは自身でも半分認めてしまえるが、一方、共通の構成を見て取ることも可能ではある。

『オデュッセイア』では、オデュッセウスとナウシカアが海辺で出会うが、『ユリシーズ』も、ナウシカアに相当するガーティ(ガートル―ド・マクダウェル)を、オデュッセウスであるブルームが見つける構造になっている。

(↑三月うさぎ(兄)さんが書いた良い記事です。)

この海辺のシチュエーションは、『オデュッセイア』にはもう一つある。

それは『オデュッセイア』第十三歌。

オデュッセウスはパイエケス人達の力を借りて、故国イタケの「ポルキュスの入り江」を通って砂浜に下ろしてもらうが、船の中で眠っていた上に、何せ10年近く帰ってなかったから、何処なのか分からなくなってしまう。

すると、女神アテネが現れて、オデュッセウスに祖国に辿り着いたことを教えてやり、驕慢の求婚者達を如何にして倒すか協議するのだ。

こう考えると『ジョイスは原作の『オデュッセイア』でオデュッセウスと女神アテネが会う場面を、オデュッセウスとナウシカアが出会う場面に時系列を戻して置き換えたのではないか?』と推測することが出来る。

繰り返しになるが、ジョイスはダブリンをかなり否定的に描写してきた。

『ユリシーズ』は『渡る世間は鬼ばかり』の物語である。

ならば「本来は女神アテネが出て来る場面にナウシカアを当てはめ、その女性は全然大した人物ではない現実を第十三挿話にぶち込んだ」と推測するのは極めて自然な解釈と自負できる。

ジェイムズ・ジョイスとは、そういう男である。

結城氏も解説する通り、ナウシカアやアルキノオス王は前挿話キュクロプスや海神ポセイダオンの近親である。『オデュッセイア』第七歌でアルキノオス王がオデュッセウスにそう教えるシーンが実際に存在する。

『ユリシーズ』のガーティも、前挿話でキュクロプスとされた「市民」とも血縁的な繋がりがある。

結城氏はオデュッセウスが棍棒でキュクロプスの単眼をつぶしたように、ブルームも自身の棍棒=男根を自慰してキュクロプス=「市民」に報復していると解釈しても面白いと語るが、満更間違ってもいない解釈だ。

しかし『オデュッセイア』第十三歌は前挿話「キュクロプス」と対応していることが既に分かっている。

ならば、この第十三挿話の解説で筆者がやらなければならないことは、

■『ユリシーズ』第十三挿話=『オデュッセイア』の第十四歌

この証明である。

第十三挿話ナウシカア② エウマイオスの罠

『オデュッセイア』の第十四歌は、女神アテネの魔法で老人に扮したオデュッセウスが忠実な豚飼エウマイオスの下を訪ねて親切にもてなされる。オデュッセウスは作り話の遍歴談を語ると、主人のオデュッセウスが年内に帰国すると言うが、豚飼には信じてもらえない。オデュッセウスはこの豚小屋で一夜を過ごすことにする。

「エウマイオス」は『ユリシーズ』の第十六挿話の計画表に書かれている。

あくまで計画表の表題(章題)に従えば、筆者の仮説は全くのデタラメと云うことになる。っつうか第五挿話以降、ずっとこの状態である。

しかしこの「表題」について多くの研究者達が見逃している事実がある。

『ユリシーズ』は『リトル・レビュー』連載時には、確かに各挿話に『オデュッセイア』との対応を示唆する章題が付けられていた。

また、ジョイスは友人や批評家のために、『ユリシーズ』と『オデュッセイア』との構造的な対応を示す計画表(スキーマ)を作成しており、現在、我々が読む『ユリシーズ』にも、大抵この計画表が載せられている。

ところが『ユリシーズ』はジョイスが生前刊行した本ではこれらの表題や計画表が取り除かれた状態で出版されたのである。

つまり、ジョイスは意図的に表題を削除したのだ。

この事実は『ユリシーズ』の研究者達なら誰でも知っていることなのに、何故か見逃されて重要視されていない。

自分で文章や小説を書けば「表題を載せる」「削除する」は推敲する上で非常に重要な要素であることは誰にでも分かるはずだが、何故かこの削除の件に特筆して触れている研究者が少ないような気がする。

これこそ、文学者や考古学者が陥りがちな『知り過ぎる罠』と云える。

(相川七瀬が歌った「仮面ライダー剣」の主題歌 作詞は藤林聖子)

最初に出された刊本は、ジョイスにとって不本意に終わった部分が多かったことは有名である。1922年に出版された『ユリシーズ』はタイプミスが多く、修正が何度も試みられた末に、1984年にガブラー編纂の改訂版(HWG版)が出されたことを、結城氏も「『ユリシーズ』の謎を歩く」で紹介している。

しかしHWG版で行われた5千以上の修正は、ほとんどが句読点に関するものに過ぎなかった。

現在、刊行される『ユリシーズ』は最初の刊本から取り除かれた表題も、友人や批評家のために書かれた「計画表」も、ジョイスの友人でもない我々一般読者はご丁寧に添付された状態で読まされているわけだ。

これは果たして、ジョイスが本当に望んだことなのだろうか?

例えるなら、現在『ユリシーズ』を読む我々は、

・最初の企画書

・脚本の初稿

・リライトを経た完成台本

・資金集め

・キャスティングやオーディション会場

・撮影現場

・メイキング映像

・キャスト・スタッフ達のインタビュー

・テレビCMや舞台挨拶などのプロモーション

このような情報を全て知った上で、一本の映画を見ているようなものだ。

これは作品を享受する時に本当に正しい状態と云えるだろうか? 普通は作品についての予備知識など、人によってバラバラに決まっているのだが。

筆者は「なぜオタクは無駄な知識でマウントを取るのか?」という記事で衒学的(知をひけらかす)なオタクを批判したが、原作者であるジョイスが単行本化した際に削除した表題や一部の者にしか伝わらなかった計画表まで全部知った上で作品を読むというのは、本当に正しい行為なのか?

これは文学者や考古学者ならば分かる。残された証拠や文献を基に研究を重ねる立場なのだから、資料を徹底的に集めるのは仕方が無い。

だが一般読者が、作者も削除した表題や、普通なら自分の手には渡らない計画表まで読んだ上で、『ユリシーズ』を読むと云うのは、明らかに作者のジョイスの意図に反していることにはならないだろうか?

勿論このことを以って「計画表の表題通りに読まなくて良いのだ」なんて浅薄な主張をする気は無いが、ジョイスの計画表をそのまま鵜呑みにして、『ユリシーズ』を読むことにはあまり賛成出来ない論拠である。

『『ユリシーズ』のストーリーの流れは『オデュッセイア』に忠実』と云う筆者が勝手に唱えている仮説、此処では、

■『ユリシーズ』第十三挿話=『オデュッセイア』の第十四歌

この推論も結局は可能である。

『オデュッセイア』第十四歌の場合

エウマイオスとオデュッセウスは、直接会って言葉を交えている。

『ユリシーズ』第十三挿話の場合

ガーティとブルームは、直接会わず、言葉を交えていない。

『オデュッセイア』では、エウマイオスとオデュッセウスはしっかりと言葉を交わすし、今でも忠実に自分の部下として働いてくれている豚飼を見て、オデュッセウスは感謝する。

一方、『ユリシーズ』で、エウマイオスからナウシカアに置き換えられて配置されたガーティは、結婚を夢見る(おつむの足りない)少女であって、ブルームを見て彼との結婚を妄想したりもする。ブルームの方もガーティを見て自慰に耽る。そして最終的には互いに相手をバカにする。

『ユリシーズ』の二人は互いに妄想で性的搾取を行う。二人の通底は互いへの侮辱と軽蔑であり、『オデュッセイア』の二人のような強い心の絆などは全く持ち合わせない。

何度も述べたように、『オデュッセイア』が性善説なら『ユリシーズ』は性悪説である。

10年以上会っていなくても、自分に付き従ってくれる忠実な部下なんて現実に居るわけがない。

居るのは若さしか取り柄が無い愚かな女だけ……(ブルームの視点)

居るのは自分の若さに欲情するオッサンだけ……(ガーティの視点)

ジョイスなら、間違いなくこう書くに決まっている。

第十四挿話太陽神の牛 究極の純文学

「『ユリシーズ』の謎を歩く」の第十四挿話の解説の末尾に、マルサスの『人口論』の解説が入る。

『ユリシーズ』に限らず、バイロンの『ドン・ジュアン』やダーウィンの『種の起源』などを読んだ時にも『人口論』が度々出て来るから、文庫本を筆者も購入したことがある。

さて、この『ユリシーズ』の第十四挿話は、筆者の小説に対する考え方を根本から変えた話である。

一言で表すと『究極の純文学』であり、さすが「世界最高の小説」と称されるだけのことはある『文藝』に魅了されて、考え方が変わった。

この『ユリシーズ』の第十四挿話を読んだ時の衝撃と感動に似た体験は、ルキノ・ヴィスコンティ監督の『山猫(1963)』を初めて視た時であった。あまりにも圧倒的な映像美と芸術性を視て、筆者は「映画なんてのは完全に娯楽に徹するべきだ」と考えるようになった。何故なら、いくら「芸術性」を主張したところで『山猫』の「芸術性」に勝てるはずがないからである。

映画監督志望の若い子が居たら「芸術性なんか求めんな」と助言せざるを得ない。ほとんどの表現者達にとって「芸術」なんて言葉は、作品の出来が悪いのを指摘された時に反論する際に用いる「言い訳」でしかないからだ。

筆者は『ユリシーズ』の第十四挿話の圧倒的芸術に惹かれて、「純文学」なんてやるべきではないと考えるようになった。何故ならジョイスに勝てるはずないからである。「小説なんて完全に娯楽に徹するべきだ」と、映画と同じように筆者は考えるようになったのだ。

また日本語訳に携わった丸谷才一・永川玲二・高松雄一の三名にも敬意を払わなければならない。「どう翻訳しても絶対に批判される」に決まっている難事業に関わり、その英語の文体史を日本語の文体史に置き換えて見事に翻訳、いや翻訳を超えた「再現」を行ったのである。

ジョイスは英語の発達と胚の発生の二つの過程を重ねながら、古代英語が現代の話し言葉に変化していく文体史を作品の中で見事に表現している。

実は、筆者が『ユリシーズ』を読む前に『ライトニングヴァンパイア』という小説でやろうとしていたことである。筆者の場合「胚の発生」ではなくダーウィンの「進化論」と「言語の発達」を組み合わせ「小説の進化論」を表現しようとしたが、100年も昔にジョイスがやり遂げていることに過ぎないと知って、自分の才能の無さを痛感した。なんて自分は「井の中の蛙、大海を知らず」の典型であったことか。『オデュッセイア』が大海原を進む冒険譚だったように、ジョイスは文学の世界の大きさと奥深さを筆者に教えてくれた。

作品の拙さと自身の愚かさを反省して、『ライトニングヴァンパイア』は出版停止にし、第二版に書き直すことに決めたが、それは後述するとして、『ユリシーズ』のストーリーの流れは『オデュッセイア』に忠実』と云う筆者が唱えている仮説、此処では、

■『ユリシーズ』第十四挿話=『オデュッセイア』の第十五歌

これを証明したいと思う。

『オデュッセイア』第十五歌は、父を探しに旅立っていたテレマコスが女神アテネから祖国イタケに帰還するように促される。テレマコスは多くの協力を得て、自分のことを海上で殺そうと企んでいた求婚者達を躱してイタケに帰還すると、オデュッセウスが待つ豚飼のエウマイオスの下へ向かう。

読者に次の詩歌で父と息子がいよいよ感動の対面を果たすのを予感させる重要なエピソードである。

『ユリシーズ』第十四挿話では、スティーヴン、ブルーム、ディクソン、ヴィンセント・リンチ、ウィリアム・マッデン、T・レネハン、J・クロザース、フランシス・コステロ、マリガン、アレック・バノン、キャラン、クウィングリー、マイナ・ピュアフォイ、サー・アンドルー・ジョン・ホーン、実にさまざまな人物が登場し、数多くの議論や猥談が書かれていく。

『オデュッセイア』第十五歌も、テレマコスの下に、女神アテネ、ペイシストラトス、メネラオス、テオクリュメノス、ペイライオスなどが出て来て、テレマコスを待ち伏せしている求婚者達を躱し、イタケに辿り着く。

『オデュッセイア』における「太陽神の牛」は第十二歌でオデュッセウスの無能な部下達に食べられてしまい、その結果、神の怒りに触れて、部下達は全員死んで、オデュッセウスもカリュプソから帰れなくなる話である。

何度も云うように、『オデュッセイア』は良い人達に、『ユリシーズ』は愚かな人達に、登場人物が設定される傾向がある。

よって、この『ユリシーズ』第十四挿話も、『オデュッセイア』は多くの仲間の協力を得てテレマコスがイタケに戻る第十五歌を、「太陽神の牛」に当てはめて故郷に帰れなくなるオデュッセウスの話に置き換えたと云える。

そうなると、この第十四挿話で行われた一連の議論も肯定的ニュアンスで書かれているとはとても思えない。

その辺りの作品の解釈は人それぞれで良いと思うが、どちらにせよ、

■『ユリシーズ』第十四挿話=『オデュッセイア』の第十五歌

と云う解釈は十分可能である。

第十五挿話キルケ① 脚本形式だが脚本ではない

第十五挿話は戯曲体(脚本形式)で書かれている話である。現実と幻想が交互に入り混じり、登場人物だけでなく、読者の方も幻覚を見させられる。

「読者がカーニヴァルに参加している」と書いた『ユリシーズ』の解説は、正しくその通りである。

ただ、幸か不幸か、筆者は脚本家も目指していたせいで、脚本術の素養や基礎知識を有している。

戯曲と云うことだが、ありとあらゆる人ですらないモノにまで台詞が用意されていて、「美女と野獣」のようなファンタジーアニメ映画を見るような気分になり、舞台よりも映画向きの題材と思えた。

ただ、1922年に出された小説作品に対して指摘するのは少し酷なのは承知だが、今日の脚本術の視点から見ると、脚本として不適切な文章「映像化出来ない文学的表現」がト書きに当たる箇所に多く見られるのが惜しい。

具体的に例を挙げていく。太字が脚本(ト書き)の「不適切表現」だ。

三九〇

(ブルームは目を伏せ、もぐもぐとぼやき、ふくらんだポケットに包みを押し込みかけ、ぶつぶつ言いながら思いとどまる。)

四四〇

(彼女の両手が金ぴか飾りのついた胴衣をゆっくりと撫でる。彼女の目に親しげな嘲笑の色がゆっくりと浮ぶ。)

六三五

(情熱をほとばしらせて。)

七三〇

(すっかりその気になって。)

八四〇

(彼はどうやら女たちの溜りをすり抜けて、向うの明るい通りのほうへ行く。窓のカーテンの膨らみから、蓄音機のでこぼこ傷だらけの真鍮ラッパが突き出ている。暗がりで、もぐり酒場の主人と例の土方(ママ)や二人のイギリス兵がやり合っている。)

八八〇

(彼は兵隊たちを引きずってよろよろと歩く。ブルームは当惑して立ち上がる。犬が舌をだらりと垂らして、あえぎながら近づく。)

九一〇

(けばけばしい人形みたいな女たちが、明るい戸口や、窓のくぼみにもたれて、鳥の目煙草をふかしいている。むかつくように甘い煙草の匂いが、円から楕円の渦にゆっくり変わりながら、彼の方に流れて来る。)

九六五

(ブルドッグは首をあげ、臼歯のあいだに豚の関節肉をくわえたまま、口から恐水病のよだれを垂らしてうなる。ボブ・ドーランは、声もなく、半地下エリアに落ちる。)

一二四五

(治安判事裁判所書記として、鳴り響く声で。)

一二四五~一二七〇までは不適切表現が多過ぎてとても指摘し切れない。

これらはほんの一部分であり、この第十五挿話の『脚本の不適切表現』を指摘していくだけで一冊の本が出来上がるくらいだ。『ユリシーズ』はあくまで小説だから、筆者も意図的に見逃した表現もあるが、他の人ならおかしいと指摘する箇所もいっぱいあるだろうなぁと思ってしまった。

これらは勿論、翻訳の問題でもあるので、一概にジョイスだけの責任には出来ないが、単純に日本語で脚本を書く際の注意点なので指摘しておく。

こういった表現は「小説」としてはOKだが、映像化を目的に書かれる「脚本」としてはNGになってしまう。

「思いとどまる」はあらすじ(梗概)で書くのはギリOKかもしれないが、ト書きに書かれているのを読まれたら即失格である。何かをしようとするが思いとどまるのを表現するならば、役者が具体的に演じる動作や表情などを書かなければいけないと添削されるだろう。人によってはあらすじでもダメだと厳しく指摘するかもしれない。

(彼女の目に親しげな嘲笑の色がゆっくりと浮ぶ。)(情熱をほとばしらせて。)は、文章表現としては素晴らしいが、映像化出来ないので論外。

(すっかりその気になって。)(どうやら)(当惑して)は、ト書きとして指示がアバウト過ぎる。

(むかつくように甘い煙草の匂い)は小説としてはOKだが、嗅覚は映画で表現出来ないのでこれもNGである。

(恐水病の)(治安判事裁判所書記として、)は設定の説明であって、映像表現に必要なト書きになっていない文章である。

こういう表現を書いていてはシナリオの公募には絶対に受からないので、表現を矯正したり、シナリオセンターで学んだりする必要があるだろう。

よって、ジョイスはあくまで戯曲(脚本)の「形式」を用いただけであり戯曲(脚本)そのものを書いたわけではないと云える。

この辺りは「映像文化も黎明期の時代に書かれた、あくまでも小説だから別にいいだろ」とジョイスを擁護する人達と、「脚本術がまだ成立していない時代とは云え、脚本形式を採用しながら脚本のルールを守れていない」と非難する人達とで、意見が分かれても仕方が無い部分である。

第十五挿話キルケ② 父と子が再会する感動が…

キルケとは『オデュッセイア』第十歌に出てくる魔女である。

しかし、筆者はジョイスの計画表を無視して、

『ユリシーズ』は『オデュッセイア』の順番通りに書かれている

と主張しているので、

■『ユリシーズ』第十五挿話=『オデュッセイア』の第十六歌

を証明しなければならない。

実は、『ユリシーズ』第十五歌を初めて読んだ時にはジョイスの創り出す

幻想世界に頭がクラクラしてしまい、自説について一旦サジを投げた。

しかし、「『ユリシーズ』の謎を歩く」を読んだら、あっさり自分の説に自信を取り戻してしまったのだから分からないものである。

『ユリシーズ』第十五挿話は複雑怪奇だが、終幕で、スティーヴンが二人の兵隊と口論し殴り倒された後、ブルームが彼を心配して介抱して、その姿に死んだ息子のルーディを重ねる。疑似的な父と子の物語である。

では『オデュッセイア』の第十六歌はどんな話か?

息子のテレマコスがオデュッセウスと再会し、感動の対面を果たすのだ。

そう『父と子が対面する』と云う明確なストーリーの共通点が存在する。

『ユリシーズ』が原作『オデュッセイア』の順番通りに書かれているのは、もはや疑いの余地が無いほどの共通点ではないか。

しかし『オデュッセイア』でも一、二を争う感動的な親子対面シーンを、『ユリシーズ』では魔女キルケのような幻想によって無茶苦茶にぶち壊して分かりにくくしてしまった。

ジェイムズ・ジョイスって、なんて意地悪な作家なんだ!?

いくら『ユリシーズ』がデストピア世界とは云え、やり過ぎじゃないかと抗議したくもなる。

なんせこの挿話、下ネタも多いもんで……(苦笑)

第十六挿話エウマイオス 共通構造と相違要素

第二部を乗り越えれば、第三部の『オデュッセイア』と『ユリシーズ』の共通項を見出すことは容易いことである。

『ユリシーズ』は『オデュッセイア』の順番通りに書かれている

と筆者は主張しているが、

■『ユリシーズ』第十六挿話=『オデュッセイア』の第十七歌

を証明するのに説明すら必要無い。

『オデュッセイア』第十七歌は、前の第十六歌で求婚者の殺害計画を立てて実際に実行していく話である。

『ユリシーズ』第十六挿話も大まかな流れは一緒なので、第二部のように、共通点を見つけて「ここが一緒だ!」などと指摘する必要性が薄い。

よって、ここでは『オデュッセイア』と『ユリシーズ』とを読み比べて、共通点と相違点を丁寧に解説しよう。

『オデュッセイア』

まず、前回で求婚者誅殺の計画を立てた一行は、オデュッセウスは自分の正体をギリギリまで明かさない方が有力と判断して、オデュッセウスは乞食の姿に扮したまま話が進む。

最初にテレマコスの方が先に自宅屋敷に向かい、オデュッセウスとエウマイオスは遅れて行くことにした。

テレマコスは先に出発しているので早々と屋敷に到着してペネロペイアと再会する。二人の仲はあまり良くない。

一方のオデュッセウスは乞食に扮しているので、途中で出会った羊飼いのメランテウス(メランティオス)に口汚く罵られる。

やがて屋敷に着くと、忠犬アルゴスと再会するが、糞尿にまみれていて、主人と再会した後、すぐに死んでしまう。

オデュッセウスとエウマイオスはテレマコスの計らいで中に入るが、正体を知らない求婚者のアンティノオスに罵られて、この屈辱に耐える。

やがてペネロペイアは夫の消息を知るため、乞食に扮しているオデュッセウスを呼ぼうとする。

『ユリシーズ』

前回、スティーヴンに自分の亡き息子を重ね合わせたブルームは彼を介抱して共に行動することになる。しかしブルームは王であるオデュッセウスと違って乞食に扮する必要が無いので、他者に成りすます話は無い。

水を欲したスティーヴンのために二人は馭者溜りに向かう。

するとジョン・コーリーがどこからともなくやってくる。スティーヴンはコーリーに金を渡し、ボイランへの広告の仕事の件などをブルームに語る。ボイランは妻の不倫相手だから、ブルームは話題を逸らす。

馭者溜りに着くと、馭者溜りの主人やW・B・マーフィなどと出会うと、彼らの話を聞いたり、性病の話題が持ち上がったりするが『ユリシーズ』で何度も名前が上がっているパーネルの話になる。

やがて時刻も遅くなると、ブルームはスティーヴンを自宅に連れて行くことにして、一緒に自宅へ向かう。

物語の構造はほとんど同じだが、シチュエーションを大幅に変更しているため、一見するとこの二つが同じ話のようには思えないだろう。

「『ヒカルの碁』と『あしたのジョー』は同じ話」と主張されても、設定が違い過ぎるので、大多数の読者が「違う」と感じるように。

『ユリシーズ』第十六挿話=『オデュッセイア』第十七歌は『共通の構造』を持っている。しかし『相違の要素』が両者を異なる話に描き出すのだ。

まずは『オデュッセイア』の場合、オデュッセウスとテレマコスの親子は二手に分かれて行動するが、『ユリシーズ』のブルームとスティーヴンは、常に一緒に行動を共にしている。

結城氏は馭者溜りを「エウマイオスの小屋」と解釈し、『ユリシーズ』の解説にも馭者溜りの主人を「エウマイオス」、ブルームがオデュッセウス、スティーヴンは当然テレマコスと載せられている。確かに間違いではない。

しかしスティーヴンがテレマコスなのは当然だが、『オデュッセイア』でオデュッセウスはエウマイオスと行動を共にしている。

ならば、馭者溜りへ向かっている間限定でスティーヴンはエウマイオスの役割を果たしていると云える。

『オデュッセイア』のオデュッセウスは羊飼いメランテウス(メランティオス)に罵られるが、『ユリシーズ』の場合ブルーム(オデュッセウス)ではなく、スティーヴン(エウマイオス)がコーリーから金をせがまれていた。だが奥さんを寝取ったボイランの話になってブルームは傷付いているので、コーリーが羊飼い、罵られるのがブルームと云うのは『オデュッセイア』と『共通の構造』を含んでいる。

さて、馭者溜りに着くと、馭者溜りの主人やW・B・マーフィなど個性の強いキャラクター達が現れるが、これらは『オデュッセイア』における復讐すべき驕慢の求婚者達が該当するのではないか。

W・B・マーフィがジョイス自身を意味していると云う解釈も面白いし、

『ユリシーズ』で驕慢の求婚者に該当するのは奥さんを寝取ったボイランに間違いないが、『オデュッセイア』で求婚者が複数人居たことは見逃されているような気がする。マーフィはその言説でブルームを混乱させるのだが、彼もまたブルームの邪魔をする悪役なのかもしれない。

『ユリシーズ』の解説では馭者溜りの主人を「エウマイオス」としていた。確かに馭者溜りに入った後は彼こそ「エウマイオス」かもしれないが、実は『オデュッセイア』のエウマイオスもこの辺りで事実上役割を終えるので、いよいよスティーヴンが「テレマコス」としての役を発揮するようになる。

『オデュッセイア』では、オデュッセウスは求婚者アンティノオスに足台を投げられるが、このエピソードは『ユリシーズ』における娼婦や性病などの話をするのと構造が一致している。

『オデュッセイア』でアンティノオスの投げつけた足台は、

――――――――――――――――――――――――――――――――――

こういうや否や、足台を取って右肩の、背に連なる辺りに投げつけた。しかしオデュッセウスは、岩の如くしっかと立ったまま、アンティノオスの投げた足台によろめきもせず、心中恐るべき報復を念じつつ、黙って首を振ったのみであった。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

と書かれていて、オデュッセウスに命中したことは明らかだ。

結城氏の「『ユリシーズ』の謎を歩く」の「第八挿話 ライストリュゴネス族」の解説には、キャスリーン・フェリスの推測(『ジェイムズ・ジョイスと病の重荷』1995)による、ブルームが性病、特に梅毒の一種である脊髄癆を患っている説を紹介している。

『オデュッセイア』でアンティノオスの投げた足台は「足台を取って右肩の、背に連なる辺り」にぶつかっており、部位的に脊髄に近い箇所だ。

足台が梅毒に置き換えられたと考えても、突飛な想像ではない。

つまり、キャスリーン・フェリスの推測『ブルーム性病説』もかなり高い確率で正しいに違いない。

『オデュッセイア』では筆者が好きな忠犬アルゴス(『オデュッセイア』の文庫本では、愛犬アルゴス。忠犬は筆者が勝手に名付けているだけだ)が、オデュッセウスと再会するが結局可哀想に死んでしまった。筆者がホメロスなら、もっと劇的に愛犬の死に涙を流して「絶対に復讐してやるんだ!」とオデュッセウスに改めて決意させるシーンに書き換えるが、今は筆者の好みや作家性はどうでもいい。

この忠犬アルゴスのエピソードは、やはり『ユリシーズ』で散々語られたチャールズ・スチュワート・パーネルのことなのではないだろうか。

パーネルは不倫スキャンダルによって失脚してしまった政治家であって、ジョイス自身かなりの思い入れを込めて扱ってきた人物である。

そんなパーネルを忠犬アルゴスの悲劇に重ねたのか。

(しかし『オデュッセイア』の忠犬アルゴスの死はツッコミどころがある。オデュッセウスは自宅に帰れなかったので仕方ないが、息子のテレマコスや嫁のペネロペイア、豚飼のエウマイオスはイタケに残っていたし、屋敷には多くの女中や部下が働いていた。その誰もがアルゴスを世話しなかったせいで死んだのだから、求婚者達だけの責任ではなく、他の連中の責任もかなり大きいのではないか?)

『ユリシーズ』第十六挿話と『オデュッセイア』第十七歌。

『共通の構造』と『相違の要素』を分けて読み比べると、『ユリシーズ』と『オデュッセイア』、どちらの作品もより奥深く読むことが出来るだろう。

第十七挿話イタケ① 伝統芸能化した小説技法

筆者がこの挿話を初めて読んだ時に思い出したのは、高校時代に文化教育の名目で近所の会館に移動し、伝統芸能「狂言」を見せられたことである。

演者兼講師として壇上に上がった狂言師達は「狂言は、話を事前に知った上で鑑賞するもの」「狂言は笑いであること」を高校生の自分達に教えた。そして狂言師達は「狂言」になど全く興味の無かった高校生数百人を見事に笑わせて楽しませたのだから、見事としか言いようが無かった。

ストーリーを観客が事前に知らないで鑑賞する映画やテレビ番組などとは明らかに異なる娯楽になるわけだが、考えてみたら歌舞伎にしても演奏会にしても、ストーリーや演奏曲を「その場に来て初めて知った」なんてことは少ない。歌舞伎の「勧進帳」を見る時に源義経すら知らないで観に来る客は皆無だろう。「第九」「ラデツキー行進曲」の曲名を知らない人は居ても、よっぽど世間から遠ざかって生きていない限り、一度耳にしたことぐらいはあるはずである。

しかし、世の中にはトンデモない無知も居るもので、宮崎駿監督の「風立ちぬ」を見た観客の中には「日本とアメリカが過去に戦争した? どっちが勝ったの!?」なんて言う奴まで居たと云うから油断出来ないが、そういう連中が伝統芸能に興味を持つことは無いし、伝統芸能全般に見られる敷居の高さが結果的にこのような連中を排除して、観客の満足度を上げている面も否定出来ないような気がする。

『ユリシーズ』は難解なことで知られているから、日本語訳の本には冒頭に解説が載っていて、あらすじも事前に書かれている。

言ってしまえば「狂言」や「歌舞伎」などと同じく、「話を事前に知った上で鑑賞するもの」と化している。

それが果たしてジョイスの意志を反映している編集なのか疑問も残るが、この挿話は「狂言」のように事前に話を知った上で読まなければ、まず理解することは不可能である。

全編が一問一答形式であるだけでなく、その質問もおかしければ答えにも誤謬が多く含まれており、挙句の果てには楽譜まで載せている箇所もあり、まさに「やりたい放題」だからだ。

「文学」のがくは「学問」であるが、「文楽」とした方が良いくらいで、「本を読むこと」「文章を読むこと」そのものを楽しめる読書好きではない限り、他人に勧めることは出来ない。

何故「信用できない語り手」手法は難しいのか?

海外文学には「信用できない語り手」と云う手法があって、一人称小説にしろ三人称小説にしろ、文章に多くの嘘や誤解を意図的に込めて執筆される小説が多くあるが、日本文学ではこの手法は流行っていない気がする。

ジョイスが第十七挿話で用いたのもこの「信用できない語り手」手法だ。これはジョイスだから許された手法で、新人文学賞に応募するような小説家志望の方々は手を出さない方が良い。また釈迦に説法だが、既にプロとして活動している作家の先生達にもあまりおススメ出来ない。

何故なら「信用できない語り手」手法は、その名前に反して、作者と読者との間に信頼関係が必要な手法だからだ。

例えばジョイスは大家だから、研究者達も「意図的に間違いを書いた」と考えるし、世間にもそのような解説を行う。

しかし、現代でプロ作家がこのような手法を下手に使ったらどうだろう。「作家の〇〇は間違いを書いた!」「この本には嘘が書かれている」などとボロカスに非難されるだろうし、作者自らが作品を解説しても、読者は全て自己擁護のために醜態を晒して言い訳しているとしか思わない。

これは報道倫理がそのまま創作にまで伝わってしまった悪影響だ。報道は事実に基かなければならず誤報は決して許されないが、読者は報道を見る時と小説を読む時とでいちいち価値観を変えたり、考え方の違いを配慮したりするわけではない。読者は「意図的に間違いを書いた」と考えてくれない。まず「作者のミス」としか思わない(思えない)のが現代である。

おまけに現在はインターネットが発達してしまったために、SNSや作品レビューにそのことを自分が首を取ったかのように書き込んでしまう愚かな人間があまりに増えてしまった。

芥川賞で起きた「信用できない語り手」事件

実際に文壇の世界で起きた事件がある。

第145回芥川賞で、選考委員の村上龍氏が円城塔氏の候補作『これはペンです』に「DNAに関する記述が不正確」と指摘したために、円城塔氏は芥川賞に落選してしまった。選考委員10人中4人が反対し、2人が賛成、残りの3人は中立、村上氏が反対しなければ受賞した可能性があったのだ。筆者も当時MSNで公開されていた村上龍氏のインタビュー動画『RVR (Ryu's Video Report)』で、村上氏本人が自分の口で「DNAの記述が不正確」と語っていたのを見たことがある。しかも質問を繰り返されたために、2回同じことを言っていた。

しかし円城塔氏は東北大学理学部物理学科卒業。東京大学大学院総合文化研究科博士課程を修了、各種ポストドクターを経てきた秀才である。科学にずっと携わってきた経歴の持ち主の著作に「科学的な間違いがある」と指摘したのだから、円城氏や彼の仲間の専門家筋も「根拠は何か?」と指摘して欲しいと要望したらしい。この件は一次情報が確認出来ないので、円城氏はこのような要望をしていない可能性がある。

すると、村上氏は選評で当該の間違いを指摘しなかったため、村上氏には説明責任があると批判される騒動がネット上で起きた。村上氏の過去の著作「ヒュウガ・ウイルス」に「科学的な間違いがある」と指摘する者まで出現するなど今で云う「炎上」状態だったのだ。2011年8月17日発売の東京(中日)新聞夕刊の匿名コラムにもこの騒動は取り上げられ、村上氏だけではなく、村上氏の指摘に反論出来なかった選考委員の作家達の科学知識の無さが浮き彫りとなり、芥川賞の権威が大きく失墜する事態となった。

ただ選考委員の先生達を擁護すると、村上氏以外の4人は円城氏の作品に否定的であり、つまらないと感じている人が作品の科学的正当性を主張して擁護するとは思えない。むしろ作品を推していた池澤夏樹氏と島田雅彦氏の責任の方が大きいような気がする。

結局、円城氏は既に文壇で大家になっている村上龍氏との騒動が続くと、これから先の自身のキャリアにも影響があると判断したのか、この件をこれ以上追及するのを辞める大人の対応に切り替えて沈黙する。

円城塔氏は次回の第146回芥川賞を受賞したがまだ騒動は終わらない。文藝春秋2012年3月号に載った石原慎太郎氏の選評に由れば、『再度の投票でも過半に至らなかった『道化師の蝶』なる作品は、最後は半ば強引に当選作とされた』と語っている。ネットで言われるような文春と円城氏との「裏取引」はさすがに無いと思うが、前回の騒動(失態)があって円城氏に「忖度」が確実に働いていたように見受けられる選考会であった。

石原氏はこの回を以って、芥川賞の選考委員を辞めている。円城氏と同時受賞した田中慎弥氏が記者会見で怒った様子は話題になった。石原氏は激怒した田中氏を褒めていたが「もう片方(円城氏)は全然ダメ」と発言した。

前回の選考会で起きた騒動は、激怒した田中慎弥氏とは全く関係が無い。前回の円城氏落選の一連の騒動が伏線になって起きた出来事だったために、田中氏を始め、事情を知らない者には中々理解しづらかっただろう。

そういうわけで芥川賞では散々こき下ろされてしまった円城塔氏だが、

2013年:フィリップ・K・ディック賞にノミネート(日本人では二人目)。

2014年:フィリップ・K・ディック賞特別賞受賞。

2016年:「SUGOI JAPAN Award2016」エンタメ小説部門第1位。

2017年:「文字渦」で第43回川端康成文学賞受賞。

2018年:「文字渦」で第39回日本SF大賞受賞。

など輝かしい実績を残されており、現在も活躍されている。

芥川賞「信用できない語り手」事件の真犯人

ところで、村上龍氏が指摘した「これはペンです」の科学的な間違いとは一体何だったのだろう。詳細は分からないが、Amazonレビューにはこれを推測したコメントが載っている。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

それはおそらく、タイプライターに関する記述である。

タイプライターでシーザー暗号(シーザー暗号とは、アルファベットの並びを一定数ずらすことで、平文を暗号文に変換する方式だ)の記述があり、そこで変換の例として、AとかCとかTとか出てくるのである。

そして、その直前に、DNAを構成する塩基であるATCGの名前が出てくる。

おそらく村上龍は、シーザー暗号の例で出てきたAとかTとかいう文字と、DNAのATGCを混同したのではないだろうか。

そして、シーザー暗号の例がAとTとCとGでないので「科学的に誤っている」という結論を導き出したのだろう。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

ネット上でも円城氏の作品に「科学的な間違い」があるとすれば何処かを指摘する有志が数多く居て、おそらく「タイプライター」に関する部分だと概ね結論付けられているが、大半が大した問題じゃないと語っている。

ネット上に転がっている話を切り貼りするだけでは説得力に欠いていると思ったので、筆者も円城塔氏の『これはペンです』を単行本で読んだ。

『これはペンです』は、文章自動生成プログラムの開発で莫大な富を得たらしい叔父から大学生の姪に不思議な手紙が届き、全編が姪の手記と云う体で書かれている。明確な起承転結は無いため、完全なる純文学作品と云える。

タイプライターに関する箇所は1章に出てくる。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

「Aを押せばUが出る、Cを押せばGが出る、何だかそんなような機械に、祖父のタイプライターは生まれ変わることになる。(単行本20ページ)」

「Gを打てばCが出ると知っているなら、自分自身の構成をキーボードに慣らしてしまうことが可能だ。(単行本21ページ)」

――――――――――――――――――――――――――――――――――

Amazonレビューで触れているのはこの辺りだが、村上龍氏がこの部分を読んで「DNAに関する記述の誤り」があると指摘した可能性は極めて低いと考えている。

何故なら、此処はDNAを論じる箇所ではなく、あくまでタイプライターの文字配列が変わる現象を取り扱っている章だからだ。DNAに関する記述がそもそも第1章にはほとんど見当たらない。

よって、この記事に引用したAmazonレビューが指摘した『タイプライターに関する記述』という推論は誤りである。

ただ、「中らずと雖も遠からず」とは思える。

円城塔氏の意図を鑑みると、「A・C・G」の文字を取り扱ったことで、後の章で「DNA(ATCG)の話をします」と読者に予感(予告)させることは、この第1章の作意にも含まれていたように推測出来るからだ。

勿論、この第1章の機能がこれで全てだとは思わないし、円城氏に実際にインタビューしないことには真相は分からないが。

筆者は円城塔氏本人にコンタクト出来るような身分ではないので、自分で作品を分析してみよう。

『これはペンです』は全6章構成である。

1:「叔父は文字だ。文字通り。」から始まり、主に文章執筆を論じる章。

手書き⇒タイプライター⇒パソコン入力への変遷なども取り扱われる。

2:姪が料理を行う。磁石が熱を与えられると磁性を失うなどと書かれる。

しかしこの章は、姪が理系大学生であることを示すのが目的と云える。

第1章が『文字だけの叔父』の紹介で、第2章は『理系女子大生の姪』を紹介する章に大別されるだろう。文系の女子大生の発想とは程遠いからだ。

3:「何かの機能を持たない人は、他の機能を発達させるものだという。」

此処から脳が破壊された際の推論、脳や意識を機械に置き換えられるか、さらには言語や翻訳の話題にまで飛躍させていく。

4:女子大生の姪が叔父の手紙を通じて、大学周辺の知り合いの話を語る。

この中で大学の准教授が「DNA(ATCG)」の話を姪に語っており、叔父がテロに使われた炭疽菌のDNA配列を割り出して、テロリストを特定してアメリカの国防総省から勲章だか感謝状だかを貰ったことなどを語る。

5:「わたしは、叔父の顔を知らない。」という姪が、叔父の正体を探る。

教授の居る研究室で真相を聞く。叔父の手紙が叔父を含めた24人の人間と膨大な施設やプログラムを以って書かれていたことが判明する。

6:叔父が相変わらず姪に手紙を送り続けるが、姪は叔父離れを決意する。

まぁ、ざっとこんな感じで書かれている。

絶対ではないが、奇数の1・3・5章が主に叔父について書かれており、偶数の2・4・6章が主に姪について書かれる章に大別される。

6章の「それが多分、叔父に関する全ての記述が、叔父そのものになったりしない理由。」は、姪が手記を書くのを辞めて叔父離れを決意する動機付けになっているのと同時に、養老孟司先生の「スルメを研究してイカが分かるか(解剖学への批判)」と言われて、昔は中々反論出来なかった話を思い出した。養老氏はその後、「あんた達だってイカを研究して論文を書くが、論文を集めてもイカは出来ないだろう」と反論出来るようになったと語る。

そういう意味では『これはペンです』は、科学に携わる者達がぶち当たる「現象と情報」の違いを取り扱った理系ならではの作品と云える。科学者は現実に起きる現象を研究するが、研究した成果を論文としてまとめなければならない。その時、「情報を集めても現象は出来ない」ことを姪は知って、成人した姪は「叔父離れ」=「手記を書く」=情報から逃れて行くといった話を円城塔氏は書いたに違いない。

リケジョ(理系女子)の姪が成人して、叔父離れを果たして成長する話とまとめると、文章は小難しいが、実は単純な話でしかないと分かる。

さて、村上龍氏が「DNAに関する記述が不正確と云った個所は一体何処なのか問題」だが、上の6章構成を見てもらえれば分かるように、第4章であることが分かるだろう。最もDNAについて語っている章だからだ。

筆者の結論としては、村上龍氏が指摘したと思われる個所は以下の二点。

1:小説内で「ATCG」と表記されていること。

2:「100%DNAだけでできたウイルスというのはちょっと聞かないかな。」と云う台詞。

まず、1点目について。

筆者もダーウィンの進化論やそれを研究した本を何十冊も読んで、中には遺伝子について論じる本もあったが、大体が「ATGC」の順番で書かれており、『これはペンです』のように「ATCG」の順番で書かれているのは少し珍しく感じた。一般的に「ATGC」の方が認知されているような気がしないでもない。

しかし英語で書かれた論文や海外のサイトなどを見ると、「ATCG」の順で書かれているモノも多く見つかっているので、円城塔氏はこちらの順を優先したのだろう。

「CとGが3番目か4番目か」の違いを以って「不正確」と云われたのではないか? だが、これは早計に過ぎる気がする。

2点目の「100%DNAだけでできたウイルスというのはちょっと聞かないかな。」と云う台詞は、誤解を生みやすいと思った。

「ウイルスの構造は、核酸(DNAやRNA)をタンパク質で包んだだけの非常に単純なものです。」と研究.netにも載せられている。

円城氏が「タンパク質すら無い核酸だけのDNAのウイルス」を想定して「100%DNAだけでできたウイルスというのはちょっと聞かないかな」と言う台詞を書いたのなら間違いではないが、これを「ウイルスってのは、そもそもDNAだけの存在だろ」と村上龍氏が誤解した可能性は有り得る。円城氏も「DNAを包むタンパク質も無い」とは丁寧に書いていないので、この部分を村上氏が誤解した可能性が一番高い。

この記述が台詞内にあるのも、村上氏には不利に働く。劇中の登場人物が「科学的に間違ったこと」を言うのは不思議ではない。僕達だって専門ではないことやメディアでちょっと聞きかじりしたことを喋って、真実や事実と遠いことを述べていることは有り得るからだ。なら「信用できない語り手」の登場人物が科学的に違うことを台詞で言っても、「科学的に間違っているからディテールとして致命的」と云うことにはならないだろう。

さらに、この『これはペンです』は叔父離れ出来ない姪の手記と云う体の小説であるため、姪が「信用できない語り手」で、科学的に間違ったことを手記に書いてしまったと解釈すれば、作品の世界観そのものは何も崩壊していないのである。

まとめると、村上氏が致命的な読み間違いを犯してしまったと結論付けた方が真相は近いのかもしれない。

ただ、円城氏より作家としてのキャリアも売上も遥かに上回っている年長の選考委員が文章の中に「科学的な間違い」なるものを見つけた場合、これを「信用できない語り手」手法だと考えるだろうか?

インターネットが発達して、誰でも高度な情報を検索出来る時代、文中に「科学的な間違い」と思えるような文章を見つければ「作者は間違った」と考えるのは、何も芥川賞の選考委員だけではないだろう。

さらに問題なのは、仮に科学的に正しくても『これはペンです』が芥川賞受賞に相応しい作品か否かは全くの別問題であることだ。今回読み間違いを犯した村上龍氏は立場が無いように思われるが、村上氏が芥川賞を受賞した『限りなく透明に近いブルー』の方が『これはペンです』より圧倒的に面白い。選考委員としての資質は兎も角、作家としては村上龍の方が円城塔氏を凌駕していることも事実ではある。

円城塔氏は芥川賞を次の回で取れるが、評価は散々で、そもそも純文学に向いている作家さんとは思えなかった。円城氏のこの後の輝かしい受賞歴もSFに関するものが多いのもその証左かもしれない。

「誤報はいけない」と云ったジャーナリズムの倫理が伝播している現代で、敢えて「間違いを書く」「全くの嘘やデタラメを書く」手法は、中々理解を得るのが難しいし、余計な誤解を招いて騒動まで発生する難しさと問題点がある。

現代では、作家が読者と信頼関係を築くのが非常に難しい。正しいことを書いても「間違っている」と批難される時代なのだ。

そういう意味で、過去の名作や傑作を研究して、創作活動に励むのは大事だが、一方で自分の時代に通用するかしないかは、プロになりたければ必ず見極めなければならない。

第十七挿話イタケ② ジョイスの非暴力への信念

筆者の「ジョイスの計画表通りに由らなくて良い」と云った作品分析は、ジョイスの計画を絶対と考える読者達にとっては「信用できない語り手」に該当するのだろうが、第三部まで行くと、結城氏の「『ユリシーズ』の謎を歩く」でも、イタケ帰国後のエピソードと関連されて説明されているため、あまり筆者が違う意見を述べる部分も少ない。

結城氏は『オデュッセイア』の第十七~二四歌の一連の流れに触れたが、筆者はあくまでも、

■『ユリシーズ』第十七挿話=『オデュッセイア』の第十八歌

に限定して、両作品を比べて行こう。

別にこのように当てはめても、『ユリシーズ』を読むことは出来るのだ。

『ユリシーズ』ではブルームが鍵を持ってくるのを忘れたので、柵を超えて半地下の台所から家に侵入して、スティーヴンを招き入れる。

一方、『オデュッセイア』では土着の乞食イロスがケンカを売ってきて、同じ乞食姿のオデュッセウスはイロスをボコボコにしてしまう。

柵を超えて自宅に戻ったブルームと、乞食に扮して自宅に戻ったオデュッセウスは、正式なやり方で帰宅していない点で共通するが、スティーヴンを中に招き入れるブルームに対し、乞食のイロスを打ち据えるオデュッセウスとでは、家に入れた者に対して逆のやり方を採ったと云えるだろう。

『オデュッセイア』ではペネロペイアが求婚者達の前に現れ、テレマコスの無力を咎め、求婚者達をなじって贈物を要求する。

『ユリシーズ』ではモリーは寝ているので、二人の前には現れなかった。

逆に、ブルームはスティーヴンのためにココアをあげて雑談し、泊まっていくように誘うが、スティーヴンはこれを断る。

ペネロペイアが出て来て求婚者達に贈物を要求するのに対し、ブルームはスティーヴンのためにココアを与えるのだから、やり取りは逆である。

『オデュッセイア』では、オデュッセウスが不忠不義の女中メラントを叱りエウリュマコスと口論になり、椅子を投げつけられる。テレマコスが一同を戒めて、ようやく求婚者達は屋敷を出て行く。

『ユリシーズ』では、ブルームとスティーヴンが一緒に立ちションをして、親睦を深めて仲良くなり、スティーヴンは帰って行った。

随分と激しいやり取りから穏やかになったものだが、屋敷を出て行くのが『オデュッセイア』では求婚者達なのに、『ユリシーズ』はスティーヴンになっている。

この流れになってしまった理由は、驕慢の求婚者に該当するのがモリーを寝取ったボイランだから仕方あるまい。

『オデュッセイア』で「イタケ」はオデュッセウスの故国の名前であるが、『ユリシーズ』の場合、これは単にブルームの「自宅」に置き換えたのだと思われる。「家庭」とした方が適切だろうか。

■『ユリシーズ』第十七挿話=『オデュッセイア』の第十八歌

も『共通構造』『相違要素』で解釈可能と分かって頂けたとは思う。

さて、此処まで、

・『オデュッセイア』が性善説で「渡る世間に鬼はなし」

・『ユリシーズ』が性悪説で「渡る世間は鬼ばかり」

とは指摘してきたが、『ユリシーズ』の方が改善されている点がある。

『オデュッセイア』のオデュッセウスは暴力を振るったり振るわれたりするが、『ユリシーズ』のブルームは決して暴力を振るわない。

原作の『オデュッセイア』はお気楽な性善説で「渡る世間に鬼はなし」を描いておきながら、結局は驕慢の求婚者達を暴力で殺していく。

一方の『ユリシーズ』のダブリンは、性悪説で「渡る世間は鬼ばかり」の過酷な世界だが、ブルームは暴力を以ってボイランを倒そうとしない。

この辺りは、どんなに腐った世界になっても、決して暴力は振るわないと決めたブルームのキャラ造形に、ジョイスの込めた非暴力の信念を感じた。

ここは『ユリシーズ』の方が原作の『オデュッセイア』よりも支持出来る点である。

第十八挿話ペネロペイア 物語は終わらない

『ユリシーズ』最終話を飾るのは、オデュッセウスの妻「ペネロペイア」である。このタイトルで物語を終わらせたのが実にジョイスらしいと思う。

順番的には、ジョイスの計画表も、筆者の『オデュッセイアと同じ説』も変わらないが、果たして『ユリシーズ』第十八挿話は『オデュッセイア』と何処まで一緒なのだろう。

筆者は下記のように考える。

■『ユリシーズ』第十八挿話=『オデュッセイア』第十九歌、第二十歌

つまり、『オデュッセイア』の第二十一歌以降の話は『ユリシーズ』では採用されていない。

まず第二十一歌は、翌朝集まった驕慢の求婚者達と弓の引き比べを行い、今まで乞食に扮していたオデュッセウスが正体を明かす話である。

次の第二十二歌で、求婚者達を皆殺しにして、自身を裏切っていた女中や羊飼いなども全員処刑する。

そして第二十三歌で、オデュッセウスはペネロペイアに正体を明かして、二人はベッドインして、会えなかった間の出来事を語り合う。

末尾の第二十四歌は、求婚者の遺族が復讐しにやって来るが、神が仲裁に入って両者の和睦が成立し、物語は終わる。

まず、『オデュッセイア』二十一歌以降は翌朝の話であることに対して、『ユリシーズ』は夜の場面で話が終わっている。

『オデュッセイア』においては求婚者誅殺前夜が描かれるのは第二十歌までだから、『ユリシーズ』第十八挿話も『オデュッセイア』第二十歌までで、引用するのを辞めていると考えるべきだろう。

『オデュッセイア』の第二十一歌から第二十二歌は求婚者を誅殺するメインイベントだが、『ユリシーズ』ではブルームがボイランに復讐しなかった。つまり、不倫されても殺人など働けず、大半が泣き寝入りするしかない不倫された側が選ぶ現実を『ユリシーズ』は描いたとも云える。

『ユリシーズ』が「復讐前夜」で終わった可能性も考慮し、翌朝ブルームはモリーを寝取ったボイランを殺すのでは? とも考えたが、非暴力を貫いたブルームやジョイスの意図を考えると可能性は低い。

結局、二人はまた何事も無かったかように、終わりなき日常をダブリンの地で生きていったに違いない。

暴力を以って現状を打ち破った『オデュッセイア』が娯楽作品ならば、『ユリシーズ』は純文学的作品と云える。

『オデュッセイア』第二十歌で、ペネロペイアが愛しているのはあくまでもオデュッセウスであることが語られている。

『ユリシーズ』の第十八挿話も、モリーは最終的にブルームとの結婚生活を続けようと考える。

ペネロペイアはオデュッセウスを、モリーはブルームを、結局元の旦那を選ぶところで決断は変わらなかった。

この第十八挿話は、Yesから始まってYesで終わっており円環構造になっているが、全体で見ても『ユリシーズ』は最初の第一挿話~第十八挿話の円環構造になっていると考えることも出来る。この話で終わっても、また第一挿話から何事も無かったかのように読めるからだ。

このような手法は子供向け特撮番組『仮面ライダーディケイド』などにも採用されている。平成ライダー10周年として作られたこの作品は最終放送分の末尾に、まるで「最終回は劇場版で」と云ったような宣伝をしたせいで顰蹙を買ってテレビ朝日の社長が謝罪する事態に陥ったが、「第1話と最終回が円環構造で繋がっている」とプロデューサーの白倉信一郎氏は説明していた。このアイディアは作風からしてプロデューサーの白倉氏ではなく当初メインライターを務めていた會川昇氏のアイデアではないかと思われるが、ジョイスが100年前に使用した文学的手法が意外な形で生き残っていたりするものだから油断出来ない。

あなたがジョイスを目指さなくて良い理由

『オデュッセイア(上)』に書かれた松平千秋氏の解説では、第二十四歌は「既に山場を越えた物語の余韻ともいうべきものであるから、もはやさほどの感動を呼ばぬのは致し方ない。」と書いており、あまり評価していない。ジョイスは最後の第二十四歌どころか、求婚者を誅殺する第二十一歌以降を全て削除していることから、松平氏以上に『オデュッセイア』を評価していなかったのかもしれない。

これと似たようなことは、ジョイスから多大な影響を受けたアンソニー・バージェスが代表作『時計じかけのオレンジ』で経験した。バージェスは、第1部から第3部までをそれぞれ7章ずつ計21章で意図的に構成したが、映画化したスタンリー・キューブリックから「付け足しの章」と否定され、映画も最後の21章を省略した形で公開された。映画だけでなく、出版社も最後の章は気に入らず、削除した形で出版されることが多かった。

『時計じかけのオレンジ』が21章を省略されると、「おれはまるっきりなおったんだ」で終わるから、アレックスはピーターパンのように永遠の子供時代を生きることになる。これだとジョイスの『ユリシーズ』のような円環構造の作品にはなれるが、バージェスの意図とは明確に反する。

また、松平千秋氏の指摘通りに第二十四歌を省略してしまうと、求婚者の被害者家族(加害者家族)が復讐しに来ると云った、どんな悪党にも親族が居ると云う現実的な帰結に反してしまう問題点がある。

『オデュッセイア』がお気楽な勧善懲悪の復讐劇ではない理由は、松平氏が否定した第二十四歌にあって、今まで悪党としか思われてこなかった驕慢の求婚者達にも親族が居て、彼らにとっては掛け替えの無い家族なんだから、オデュッセウスに殺されちゃ堪らんと怒り出すと云った展開があるからだ。その意味では、松平千秋氏のように「物語の余韻」として切り捨てることに筆者は賛成しない。

ジョイスの『ユリシーズ』がいくら面白くても、『ユリシーズ』の論理をその他の全ての小説に当てはめることは出来ない。むしろジョイスとは違うアプローチで作品を書いた方がよっぽど魅力的になるだろう。

ジョイスが何気ない日常の一日の中に『オデュッセイア』の広大な世界を見出して『ユリシーズ』を書いたように、我々の日常にも『ユリシーズ』で描かれた要素が幾つも隠されている。

「温故知新」という言葉がある。ジョイスの『ユリシーズ』を読めば新しい知恵と現在も通用する要素が100年前に書かれていたことなどを知れて、あなたの文学観も1ランク、2ランク上がることだろう。

ライトニングヴァンパイアを書くために……

ムーサよ、この私にかの男の物語をして下され、

『オデュッセイア』の物語は詩神の力を借りることで、初めて物語を語れる ことをホメロスが示している。

筆者がAmazon-kindleで『ライトニングヴァンパイア』の販売を開始したのは2018年10月4日。

筆者が書こうとした物語は、100年前にジョイスが『ユリシーズ』にて既にやり遂げていたことでしかなかった。

言は古代ギリシャの時代、『オデュッセイア』などの『神話』の形で存在していた。やがて仏教、ユダヤ教、キリスト教などの『宗教』が起きると、『神話』は沈黙したが、『宗教』の中に取り込まれた『科学』は宗教からの分離を試みる。ガリレオやラマルクなど多くの挫折者を生んだが、長い年月の果てにダーウィンが『種の起源』を以って達成し、『科学』は宗教からの独立を果たす。『宗教』の代わりに『哲学』が存在感を増して、ニーチェが『超人思想』を訴えたり、経済を優先する資本主義社会を批判したマルクスなどが独自の経済思想を唱えたりもした。

現在、言は小説や物語になって娯楽にも分岐していて、思わぬ形で過去の思想が残っていたりする。

例えば、テレビアニメ『機動戦士ガンダム』が第二次世界大戦を下敷きにしたことは大半のファンが知っているが、ガンダムのニュータイプ思想がニーチェの唱えた『超人思想』を下敷きにしていたり、ジオン公国がナチスドイツっぽく設定されている理由が、過去のナチスドイツがニーチェ思想を自分達にとって都合の良いように曲解し、民族主義を唱えたりホロコーストのような残忍な悲劇を引き起こしたりしたから……なんてことまで知っているファンは中々少ないだろう。

『帰ってきたウルトラマン』『新世紀エヴァンゲリオン』が聖書を下敷きにしていることは有名だ。

僕達が普段触れているような娯楽に、3000年以上前から紡ぎ出されてきた言の系譜が隠されている事実を知って、筆者は『言の進化論』に関する小説を書くために『ライトニングヴァンパイア』を構想した。

しかし当時の筆者は致命的なミスを犯していた。

ジョイスの『ユリシーズ』を読んでいなかったのだ。

自分がやろうとしたことは、とっくの昔に他の人がやり遂げていることに過ぎなかった。

自分の井の中の蛙っぷりや過去の作家の偉大さを知ったが、一方で筆者はジョイスに勝てないとは思わなかった。

ジョイスの『ユリシーズ』は確かに素晴らしかったが、今の時代にはもう合わない部分も多数出て来ている。

今の時代に合う作品を書けるのは、間違いなく同じ時代に生きる人間だ。

だから筆者は、ムーサ(詩神)としてのジョイスの力をホメロスのように借りたいと考えている。

ジョイスよ、かの男の物語をして下され、大阪の聖なる宝塔を屠った後、ここかしこと流浪の旅に明け暮れた、かの機略縦横なる男の物語を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?