- 運営しているクリエイター

#経済

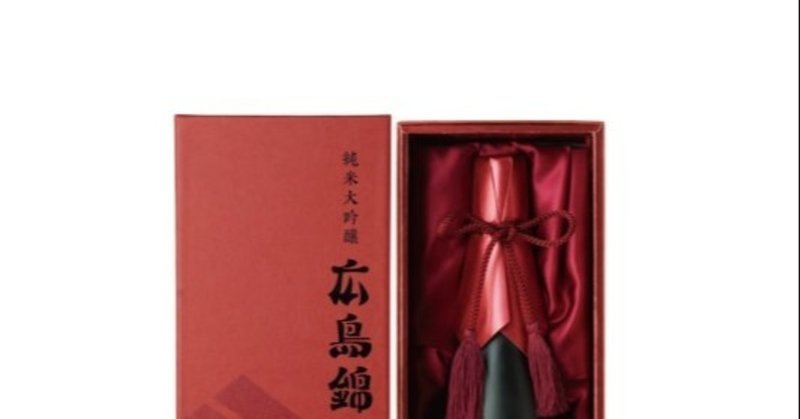

高級酒を販売するとは その2 デフレ型の商売からの脱却 本日の紹介酒 問世 問世 純米大吟醸 2016

酒、観光、飲食業界の本当の課題デフレ型の商売の在り方からの脱却、これからの酒業界、観光業界、飲食業界の大きな課題だと思います。一方で、普段飲みや家庭での食の部分に関しては、ある程度低価格が求められるのは当然かなって感じます。

価格の安さは決して正しい事でとは言えない長年飲食の業界に携わっていますが、この業界独特の安い=正しい事って考え方がどことなくあるように感じる事が、以前からよくありました。日

実はあまり知られていない三増酒が造られた経緯と特定名称酒制度ができるまでの流れ その1 本日の紹介酒は特選 剣菱

1、初めに

日本酒が低迷した原因を作ったのは三増酒と言う意見は多いですが、意外にどのような経緯で三増酒が造られ、どのように特定名称酒制度が登場したのか、意外に知られていない気がします。

実際に、三増酒登場までの流れを検証してみて感じるのは、従来言われている三増酒が日本酒低迷の原因を作ったとは必ずしも言い切れない部分があるように個人的には感じました。

現在、和食ブームとともに海外でも日本酒が認められ

生酛本来の味に対する疑問 その2経済成長の側面から 本日の紹介酒は 櫻正宗 焼稀 生酛純米 協会1号酵母

2019年現在の日本の人口は約1億2700万人、GDPは約550兆円となっていて、国民一人当たりのGDPが約433.7万円となっていて、普通に働いて生活していれば、少々貧しくても一定のお金さえ出せば、欲しいものは買えますし、余程のことが無ければ食に困ることも、ほぼ無いと言えると思います。

※下記画像は東京の高層ビル群 じゃらんネット(https://www.jalan.net/kankou/sp

映画関ヶ原に見る石田三成公像 本日の紹介酒は、竹生嶋 金紋 本醸造

石田三成公像

昼間、アマゾンプライムで岡田准一さん主演の関ヶ原を見ましたけど、改めて石田三成公に関して感じたのは、儀を通せても、最後までビジネスの視点に立てなかったが故に天下人には成れなかったのかなって感じました。

※石田三成公 銅像 長浜・米原を楽しむHP(https://kitabiwako.jp/)より引用

変な話、経済の視点に立つと、全く違う歴史の姿が見えてきますし、最近私自身を客観

日本酒の発展に貢献した幻の全国清酒品評会 その3 紹介酒は賀茂鶴 広島錦 中汲み 純米大吟醸 (広島県)

何の競技に置いても表彰台の独占、非常に難しい事ですし、ましてや全国レベルで行われていた全国清酒品評会で優等1~3まで一つの蔵で独占ってどうよって思いますが、これが実際にあった話なんです。1921年(大正10年)の第8回目の全国清酒品評会で優等賞34点中1~3等まで独占しました。※因みに協会の5号酵母(現在は配布されていない)は賀茂鶴さんから分離された酵母です。

(映像は2018年四大陸フィギアス

日本酒の発展に貢献した幻の全国清酒品評会 その2 紹介酒は月桂冠大吟醸パック

本年は、コロナウィルスの蔓延の影響で全国新酒鑑評会の決審が中止になりました。この全国新酒鑑評会での賞ですが、正に酒造りのF1で毎年、税務署から酒造りに関しての指導があり、その指導方針に基づいた酒造りが出来るかどうかを競うのが全国新酒鑑評会です。※F1とは本来の意味合いはF1カーで競うグランプリでは無くて、規定の範囲内で車の作り仕上げられた車で競い合う競技です。( 下記動画は本田技研工業さんのチャン

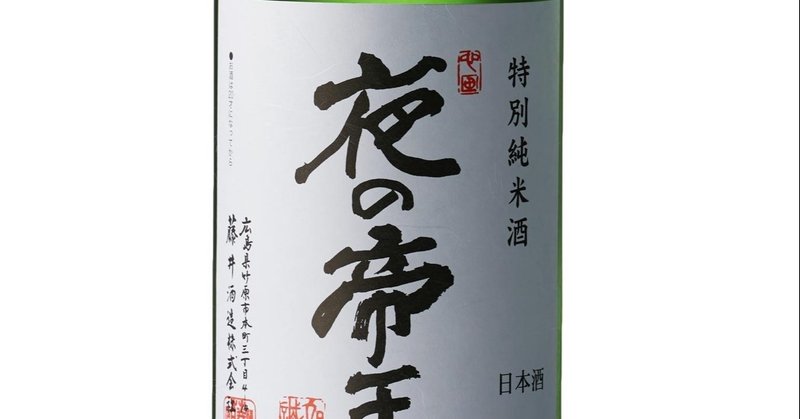

もっとみる日本酒の発展に貢献した幻の全国清酒品評会 その1 紹介酒は 龍勢 特別純米 夜の帝王 (広島県)

現在、日本だけでなく、世界中で日本酒の味を競い合うコンクールが開催されておりますけど、日本で純粋に日本酒造りの技術を全国の酒蔵が競い合っている品評会は、全国新酒鑑評会だけですが始まったのが1911年(明治44年)で、それよりも前にスタートしたのが表題の幻の全国清酒品評会です。(写真は、旧大蔵省醸造試験所 東京北区 日本の伝統紀行HPhttp://www.visiting-japan.com/ja/

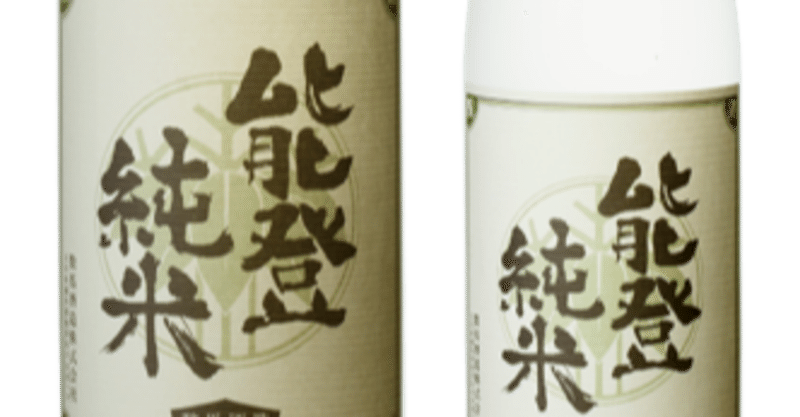

もっとみる日本酒の地域密着性の一つの在り方2 数馬酒造 本日の紹介酒は竹葉 能登純米

限界集落って言葉をよく聞くと思いますけど、北陸でも石川県の能登地方や福井県の若狭地方の方がそれに近いものがあるって書くと、私も福井の若狭地方の出身者(敦賀なので正確には越前の国に入るが、文化は若狭圏)なので知っている人にこのnoteを見られたら怒られるんですけど、本当に農業や漁業以外ほとんど何もない地域であることは事実です。(下は石川県の観光プロモーションムービーです)

ただ、能登地方も若狭地方