ルイ・マル監督 『死刑台のエレベーター』 : 赤シャツ的「映画マニア」の御用達作品

映画評:ルイ・マル監督『死刑台のエレベーター』(1958年・フランス映画)

本作も「ヌーヴェル・ヴァーグ」がらみということで、過大評価されている作品と断じて良いだろう。

作品そのものを虚心に見れば、「悪くはない」とか「なかなか見せるところもある」という程度の作品であり、「傑作」と呼ぶほどのものではない。

では、なぜ本作が、エリート気取りの「フランス映画好き映画オタク」たちから過大評価されるのかと言えば、それはもう、彼らにはいまだに「外国コンプレックス」があり「アメリカなんて通俗だが、おフランスは流石に洗練されている」といった、『おそ松くん』の「イヤミ」さながらの、幼稚素朴な「権威主義」を抱えている「田舎者」だからに他ならない。

つまり、いまだに「ヌーヴェル・ヴァーグ」がらみだから素晴らしい、などと思っているような輩の大半は、1980年代に日本で流行した「ポストモダン思想ブーム=フランス現代思想ブーム」で騒いだ凡人たちと同じなのだ。

読めもしないのに、ドゥルーズ/ガダリの『アンチ・オイディプス』のような電話帳本をこれ見よがしに持ち歩き、必要もないのに「器官なき身体」などのジャーゴンを、意味もわからず「くちコピペ」していたような連中の、さらに劣化版にすぎない。

要は、自分で考える頭も、語る言葉も持たないから、一般人が寄りつかないような「マイナーな権威」にヒルのように貼りついて、理解もしていない言葉を並べたて、「他人の褌で相撲をとっている」ような輩だ、ということである。

本作の、ルイ・マル監督とは、次のような人物だ。

『1956年に海洋ドキュメンタリー映画『沈黙の世界』を海洋学者であるジャック=イヴ・クストーと共同で監督し、史上最年少(23歳)にしてカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞。1958年に自己資金で製作した『死刑台のエレベーター』で25歳で実質的な長編映画監督デビューを果たす。同作はジャンヌ・モローの内省的な演技、アンリ・ドカエの手持ちカメラを主体とした撮影、マイルス・デイヴィスの即興演奏によるジャズと共にマルの斬新な演出が高く評価され、ルイ・デリュック賞を受賞。ヌーヴェル・ヴァーグの初期の作品として有名になるが、マルは『カイエ・デュ・シネマ』誌とは一切関わりを持っておらず、ヌーヴェル・ヴァーグ運動には参加していない独立の作家であるという見方もある。

以後も再びモローを起用した不倫劇『恋人たち』(1958年)、レーモン・クノーの小説を映画化したスラップスティック・コメディ『地下鉄のザジ』(1960年)、自殺を決意した青年の最期の2日間を描いた『鬼火』(1963年)といった多様なジャンルの作品を製作する。『恋人たち』と『鬼火』はヴェネツィア国際映画祭で審査員特別賞を受賞した。1968年には第21回カンヌ国際映画祭の審査員に選出されたが、五月革命の最中に映画祭を開催することに異議を唱え、ジャン=リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーなどのいわゆるカイエ派の作家たちや同じく審査員だったロマン・ポランスキーやモニカ・ヴィッティらとともにカンヌ国際映画祭粉砕事件を起こし、映画祭を中止に追い込んだ。マルはトリュフォーとともに最も過激な論陣を張ったという。』

(Wikipedia「ルイ・マル」)

実際、本作が過大に評価されるのは、次のような理由によると言えるだろう。

(1)「ヌーヴェル・ヴァーグ」運動がらみの、その初期作品

(2)ルイ・マル監督、25歳時の実質的デビュー作

(3)クールな映像

だが、(1)に典型されるように、こうした評価は、すべて「ヌーヴェル・ヴァーグは素晴らしい」という無条件な思い込み、つまり「権威主義的な思考停止」が前提となったものでしかない。

たとえば、(1)の問題で言えば、ルイ・マルは、トリュフォーやゴダールなどとは違って、映画批評誌『カイエ・デュ・シネマ』誌に拠った「映画評論家」上がりの映画作家ではない。つまり、「狭義のヌーヴェル・ヴァーグ」ではなく、「広義の(フランス)ヌーヴェル・ヴァーグ」の一人であって、要は、「狭義のヌーヴェル・ヴァーグ」である「カイエ派」と同時代の若手映画作家であり、「カイエ派」に一歩先んじて評価された、「戦後派」の若い作家であった、というだけの話だ。

実際、「ヌーヴェル・ヴァーグ」というのは、英語読みなら「ニュー・ウェーブ」であり、要は「新しさ」が売りで、彼らが何に対して新しかったのかといえば、それは戦前のフランス映画に対してである。

では、トリュフォーなどにより「もう古い!」と死亡宣告された「戦前のフランス映画」とはどんなものなのかと言えば、それは「高齢の大御所監督たちが、古い撮影所システムの中で作った、主に上流社会を扱ったお上品かつ型どおりの文芸メロドラマ」といったところだろう。

こうしたものに対して、戦後の若者が「古い!」と言いたくなる気持ちは、ごく当たり前のことで、特に「鋭い感性」など必要とはしない。

それら戦前作家たちの感性は、事実として必然的に「古い」ものなのだし、その一方「ヌーヴェル・ヴァーグ」たちの自意識というのは、自分たちは「新しく、時代の最先端を行っている」という、若者にありがちな「視野の狭い自信過剰」に捉われたものでしかない。

そんな若造たちが「旧態依然たるフランス映画界の状況」に不満を持った、というだけの、しごくありきたりな話(親殺し)でしかないのだ。

くり返すが、こうした「若くて新しいセンス」というのは、別に、個人的に鋭いセンスがあるということではなく、単に「時代の移り変わり」の問題でしかない。

トリュフォーやゴダールが象徴する新しさとは、日本で言えば、「全共闘」的な「若さ・新しさ」でしかないし、あの時代的な共時的現象と見るのが、いまや客観的かつ常識的態度であろう。

過酷な戦争によって、戦前の指導者層や親たちの権威が失墜したから、若者たちが「あんたがたは、間違っていたし、もう古い!」と言って「自分たちが主役を張る、新しい時代」を実現しようとしたにすぎないのだ。

そしてこのことを、ゴダールは後に「自分たち(カイエ派)が戦前の映画作家たちを批判したのは、結局のところ、彼らがついている恵まれた食卓に我々もつけろ。そして同じものを食わせろ、ということでしかなかった」と反省的に語った、至極凡庸な「新世代の権力奪取闘争」の一種でしかなかった。

要は、いつの時代にもありふれた、「若者による(年寄りに対する)下剋上」でしかなかった、ということである。

だから、「ヌーヴェル・ヴァーグ」から既に半世紀以上も過ぎているというのに、いまだに「ヌーヴェル・ヴァーグ」が「新しい」などと言っているというのは、むしろ度し難い「反動」であり、「ヌーヴェル・ヴァーグ」の志とは真逆の、「批評精神を欠いた知的怠惰」でしかないのだ。

(2)の『ルイ・マル監督、25歳時の実質的デビュー作』ということだって、醒めた頭で考えれば、「それがどうした」という話でしかない。

言うまでもないことだが、作品の価値というのは、その作者が若かろうが年寄りだろうが、そんなことにはまったく関係がない。作者の年齢に関係なく、作品が良ければそれで良いし、そこ(作品本位)で評価されるべきなのだ。

ところが、「作品そのもの」の価値がわからない俗物たちは、日本で言えば「芥川賞受賞作が、今年のベストワン小説だ」などという無知丸出しで大騒ぎしたり、その受賞者が「歴代最年少」だなどといった宣伝に手もなく踊らされて「天才が現れた!」と大騒ぎをし、我先にツバをつけに走る、そんなものと、まったく同レベルの馬鹿さ加減なのである。

いまさら言うまでもないことだが、若くしてデビューした作家が、そのまま最後まで「天才」であり続けた例など、ほとんどない。日本の諺にもあるように、たいがいは『十で神童 十五で才子 二十過ぎれば只の人』ということなのだ。これに「5歳」ほどプラスしてやれば、映画であれ小説であれ一部のスポーツであれ、よくある話でしかない。

だが、大衆というものは、「最年少」といった使い古された煽り文句に、手もなく踊らされるほどに、度しがたく頭が悪いのだ。まさに、『わが闘争』でのヒトラーの指摘どおりに。

(3)の『クールな映像』というのも、実際には「戦前の小綺麗にまとまった映像」に比べれば、「粗野」であることに「目新しさ」を感じた、という程度のことでしかない。

実際、「クールな映像」を代表する作品であるゴダールの『勝手にしやがれ』の「新しさ」とは、

・手持ちカメラによる、自由で動きのある映像

・屋外撮影による開放感のあるリアリズム

・ハリウッドのフィルム・ノワール(要は、ギャング映画や私立探偵映画)の影響を受けた(アメリカかぶれの)「現代的風俗」

・戦前の「なめらかなモンタージュ」に対する、「ジャンプショットによる大胆な省略」

といったようなことだが、こうしたものは、今となっては、すでに「当たり前のもの」になってしまい、何も「新しくはない」のだが、権威主義者たちはこれらを「新しかったから、すごい」と、知ったかぶりの、その「歴史的意義」だけで高く評価するのだ。

しかし、そんなことを言うなら、戦前の映画だって、同時代には新しかったのであり、「古い」というのは、今の時代の「主観的な評価」でしかない。たしかに、時代が変わっても、同じようなものばかり作り続ければ、「古い」という批判は免れ得ないが、しかし、それも徹するなら、それはそれで「美意識の保守」ということにもなるのだし、いずれにしろ、どんなものでも、基本的には「新しいものから、次代の新しいものへ」という積み重なりでしかないから、「古いものが古い」のも、どんなに「新しかったものも古くなる」というのも、当たり前の話でしかないのだ。

ところが、「ヌーヴェル・ヴァーグ」を、意味もわからず権威主義的に新しがる人たちというのは、「ヌーヴェル・ヴァーグ」関連だけは「永遠に新しい」つもりでいる「アナクロニズム」に捉われている、所詮は「非理性派」なのだ。

だから、ゴダールの『勝手にしやがれ』が、今も「新しい」などと、自身の「懐古趣味」にも気づけずに、本気でそう言ったりするのである。

そんなわけで、本作『死刑台のエレベーター』が過大評価されるのも、ルイ・マルが「戦後派作家」としての「当たり前の新しさ」を持っていたことと、「カイエ派」と行動を共にして「カンヌ映画祭を中止に追い込んだ人物の一人」として「ヌーヴェル・ヴァーグ」の一員だと認知されたからに他ならない。

言うなればルイ・マルも、「フランス映画界の全共闘の闘士」だったから、「ヌーヴェル・ヴァーグ」だという印象を強くしたにすぎないのだ。

ルイ・マルは、その「接触感染の魔術」的な意味づけにおいて、過剰な「輝き」を幻視されるに至った人なのである。要は「有名人の知り合いは、すごい」という、陳腐な田舎者的幻想を惹起するものを「ヌーヴェル・ヴァーグ」と関係することで得た人なのだ。

日本にも「寄らば大樹の陰」という言葉があるけれども、これもその一種で「寄らば、時代の主流派の陰」ということだ。日本の政治家が、しばしばそのとき流行りの政党に鞍替えするのと同じで、自分個人にそこまでの力は無くても、「党の(イメージの)力」によって過大評価され、選挙にも当選できるのである。

当時の「ヌーヴェル・ヴァーグ」には、誰にも止められない、「フランス維新の会」とでも呼ぶべき勢いがあったのだ。

○ ○ ○

なお、本作『死刑台のエレベーター』は、次のような作品である。

『 解説

ノエル・カレフのサスペンス小説を映画化した、フランスのルイ・マル監督のデビュー作。ルイ・デリュック賞を受賞した。

ボリス・ヴィアンの仲介で監督と知り合ったマイルス・デイヴィスは、映像を見ながら即興で映画音楽を作った。』

(Wikipedia「死刑台のエレベーター」)

『 物語

電話で愛を語り合う男女。ジュリアン・タヴェルニエはフロランス・カララの夫が社長を務める会社の社員で、フロランスと恋人関係にあった。ジュリアンは、フロランスの夫を自殺に見せかけて殺す。一旦は会社を出た彼だが、証拠隠滅のため再び会社に戻る。ところが運悪く、ジュリアンはエレベーターに閉じこめられてしまう。約束の時間を過ぎても来ないジュリアンを心配し、夜のパリをさまようフロランス。ジュリアンに憧れる花屋、その恋人にも焦点を当てながら、物語は思わぬ方向に進んでいく。』(同上)

要は、原作付きのサスペンス映画である。

だが、この映画を虚心に見るならば、「サスペンス映画」としては、いかにも「ぬるい」。

不倫関係にある社長夫人フロランスとの恋愛を成就すべく、主人公のジュリアンが、社長殺しの「完全犯罪」を目論むのだが、各種の不測の事態の出来によって、計画はむしろ裏目裏目に狂ってゆき、どんどんと窮地に追いやられていく、という物語なのだが、問題は、この「不測の事態」というのが、いかにも「御都合主義的」であり、要は、細部の詰めが甘いのだ。

その最もわかりやすい一例を挙げておこう。

ジュリアンは、社長室の下の階にある自分の執務室のベランダから、フック付きにロープを社長室のある階のベランダの手すりにひっかけ、それで上の階に登り、なに食わぬ顔で社長室へ書類を届けに行く。つまり、誰もジュリアンが社長室へ行ったことを知らないのだ。

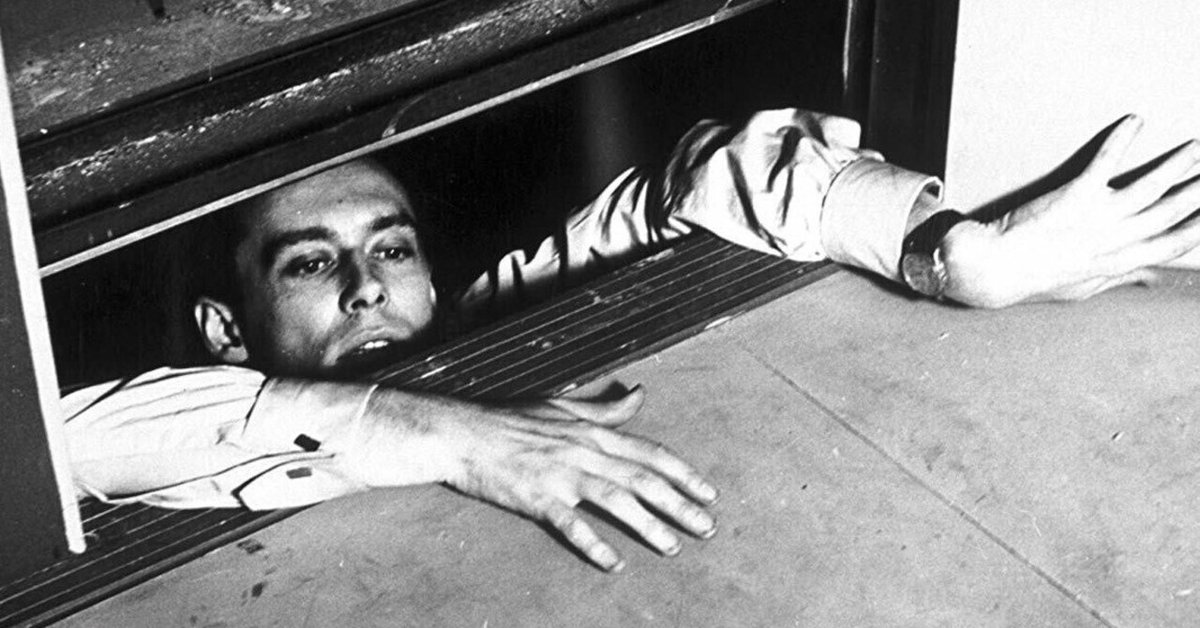

そこでジュリアンは、予定どおり社長を殺し、密室内での自殺に見せかける細工を施した後、再びロープをつたって下の階の自身の執務室に戻り、同僚に声をかけて一緒に退社する。つまり、彼にはアリバイがあり、これで完全犯罪の成立だと思ったのも束の間、近所に路上駐車していた自家用車のところまで戻って、会社の方を振り向いたところ、社長室へ登り降りするために使った、フック付きのロープが、ベランダの手すり柵にそのままぶら下がっているのに気づく。要は、回収し忘れていたのだ。

そのままでは犯行がバレてしまうと、ジュリアンは会社に戻って、自身の執務室まで上がろうとエレベーターに乗ったところ、全員退社したと思い込んでいた最後の社員が、電灯やエレベーターなどの電源を落としてしまう。そのためにジュリアンは、エレベーターの中に閉じ込められ、遺留品の回収もできなければ、社長の殺害後に落ち合う手筈だったフロランスにも、会いに行けなくなってしまうのである。

で、ご都合主義的に間抜けだというのは、この「フック付きロープの回収忘れ」である。

私は、ジュリアンが社長を殺し、ロープで下の階のベランダに戻った際、ロープを回収せずにそのまま帰ってしまったので「あれ、ロープはそのままだけど、それでいいのかな?」と思ったのだが、まさか、こんな「初歩的なミス」が、物語を動かすための重要なきっかけになるとは思わず「何か、深い意味があるんだろう。そのうち何か説明されるはずだ」と思ったのだが、結果としては、そんな「考え抜かれた意味」などは無く、それは単に「その後の不測の事態を生み出すための、ご都合主義的なミス」でしかなかったのである。

これが、今のミステリ映画なら、完全に「アホか!」というツッコミどころなのだが、本作が「ヌーヴェル・ヴァーグ」だということで、こんな「御都合主義」も不問に付されてしまう。

本来であれば、「自殺に見せかけた密室殺人の完全犯罪」を実行しようとするような「有能なジュリアン」が、こんな「凡ミス」をするというのは、作劇的に「キャラクターの統一性を欠くもの」だという評価になって然るべきなのだ。

無論、「現実」には、どんな「知能犯」でもミスくらいはするが、この作品は「ドキュメンタリー作品」ではなく「フィクション」なのだから、内的統一性というものは、当然必要なものだ。

言い換えれば、物語の展開の都合上「そこだけ間抜けだった」というのは「作劇上のご都合主義」以外の何ものでもないのである。

ところが、これが「ヌーヴェル・ヴァーグ」だから、ということで許されてしまう。

ひとつには、「ヌーヴェル・ヴァーグ」作品である本作は、半世紀以上昔の作品なのだから「今の基準で見てはいけない」という「特別待遇」が与えられる。

また、もうひとつは、「ヌーヴェル・ヴァーグ」革命は、映画を「物語」から解放して、「映像作品」であることの意義を取り戻したところにあるから、「物語なんて、どうでもいいのだ。映像こそが大切なのだ」という「夜郎自大な自己特権化」までもが、まかり通ってしまうのである。

そして、そんな「頭の悪さ」をわかりやすく伝えるのが、「映画.com」に寄せられた、いかにも「映画マニア」でございと言わんばかりの、次のカスタマーレビューだ。

『 もーさんさん

上手い!恋する「女」の一念を表すのにこれだけの御膳立てをするとは!

2020年5月17日

①やっと観ましたが、やは世評に違わぬ傑作!淀川長治先生も言ってましたがり、ルイ・マルはやはり早熟な天才ですね。

②ジャンヌ・モローのアップで始まり、ジャンヌ・モローのアップで終わる。打算も悪徳も越えて「恋」だけに生きる女を演じさせたらやはり右に出るものがないのも納得。全編殆ど笑わなくて(幸せそうに笑っているのはラストの写真の中でだけ)ムスッとしているのに、恋する女の情念はひしひしと伝わってくる。流石というか、見事です。

③モーリス・ロネもジャンヌ・モローが一途に愛する男にふさわしい色気を醸し出していて、こんなに男前だったのかと思うくらい。④やはり「恋」の映画を撮らせるとフランスは大人の国ですね。

⑤あまり人の批評に難癖をつけたくはないですが、低得点を付けた人たちは映画のことをわかっていませんね。映画は感じるもの。内容は二の次。それとも本当に狂うほど人を好きになったことがないのかな?

⑥担当刑事役、よく似てるなと思ったら、やっぱりリノ・バンチュラでした。ルイ役の俳優、『禁じられた遊び』のミッシェルだったとは!ジャン・クロード・ブリアリも端役で出てましたね。

⑧最近のダラダラと長い映画に比べ、この内容で92分とは!』

『⑤あまり人の批評に難癖をつけたくはないですが、低得点を付けた人たちは映画のことをわかっていませんね。映画は感じるもの。内容は二の次。』

一一これである。

『映画は感じるもの。』だから、馬鹿でも「わかる」とでも思っているのだろうが、この人のやっていることは「権威者の口真似」でしかない。

『世評に違わぬ傑作!淀川長治先生も言ってましたがり、ルイ・マルはやはり早熟な天才ですね。』一一わかりやすい権威主義。淀川先生は間違わないと信じきっている、権威主義的盲信者。淀川長治の被り物でも被って、踊っていればいい。

『恋する女の情念はひしひしと伝わってくる。』一一自分が恋愛の達人のつもりなのか?

『ジャン・クロード・ブリアリも端役で出てましたね。』一一くだらない豆知識のひけらかし。

『本当に狂うほど人を好きになったことがないのかな?』一一そのせいで、おまえは頭が狂ったのか?

『最近のダラダラと長い映画に比べ、この内容で92分とは!』一一この「90分が最適」という主張も、蓮實重彦などの受け売り。

といった具合である。

「ヌーヴェル・ヴァーグすごい!」とか言っている、本もまともに読まないような「映画オタク」の知的レベルとは、この人に代表される程度のものなのだ。

実際、活字に弱い「映画オタク」は、その劣等感の裏返しとして「映像が理解できる」とアピールしたがる、というのは、映画側の人間でさえ、本を読む人ならば認めている事実だろう。

映画学校で「教科書」として使われているいう、定評のある総合的な「映画論」書である、ジェイムス・モナコの『映画の教科書 どのようにして映画を読むか?』(原書初版1977年の、1981年改訂版の翻訳)には、

『 しかし小説の先例と比べて、映画の発達は二つの重要な点において異なっていた。散文による物語が広く大衆に行き渡るには、その前に読み書きの教養が広がる必要があった。映画にはそうした問題はなかった。ところが、映画は高度に技術的なのである。

小説も印刷という技術に頼ってはいるが、その技術は比較的単純であり、小説の形式の発展はさほど重要でない点においてのみ、技術上のさまざまな進歩の影響を受けてきた。小説の歴史は読者集中的、すなわち読者個々の能力の発達と深く結びついているのに対して、映画の歴史は技術集中的、すなわち観客の能力よりむしろ技術的な能力に依存しているのである。』(P194)

つまりこれは、私がだいぶ前に指摘したように「小説というのは、鑑賞者の積極的な努力がなければ、1ページたりとも読み進むことはできないが、映画を見るだけなら、猿でも犬猫でもできるし、ボーツと見ているだけで、ひととおり最後まで楽しむこともできる」ということなのだ。

つまり、「猿や犬猫」ほどの知能の持ち主たちは、「物語的な中身」を適切に分析し評価する能力がないから、もっぱら映像的な側面について「権威者の口真似」で語ることに終始するしかない。要は、無思考の「オウム返し」か、良くて「九官鳥」程度には「賢い」ということなのである。だから、彼らの言うことは、どれも似たり寄ったりなのだ。

○ ○ ○

そんなわけで本作は、半世紀も前の「戦後の作品」としては、「戦前の作品」に比べれば、当たり前に新しく「斬新」ではあるものの、今となってみれば、監督の年齢相応に「勢いはあっても、粗もある未熟な作品」である。

物語の「ゆるさ」は、「原作者」または「脚本」の問題だと、そう擁護したい人もいるだろう。なにしろ「映画は物語ではない」とかいうのが「ヌーヴェル・ヴァーグ」信者お得意の「言い訳」だからだが、しかし、「ヌーヴェル・ヴァーグ」が主張した「作家主義」、つまり、それまでのウエルメイドだが個性に欠けて無難確実な「戦前のフランス映画」とは違う、「監督の個性」で見せる作家主義の映画については、「原作」や「脚本」や「撮影」が悪いと言って、その不出来を他人のせいにするのは、あきらかに「反則」である。

「作家主義」というのは、もともと映画という「集団芸術」を、他の芸術(絵画や文学)などと同等の「芸術」だと世間に認めさせるために、「職人集団による工芸品」と見られることを否定する目的からアピールされたものにすぎない。

その目的から、「物語も音楽も映像も、それらはすべて、監督の美意識によって選択統一されたものなのだから、その作品は、監督の作品だと言えるのだ」と、そう強弁したのだから、それを今になって、都合の悪い部分についてだけ「そこは原作がよくなかった」とか「脚本家が良くなかった」とか「音楽家がよくなかった」とか「カメラマン(撮影監督)がよくなかった」などという「責任回避」は、「作家主義」を建前とする以上は、決して許されないことなのである。

したがって、本作の「物語的なゆるさ=御都合主義」という「弱点」の責任は、すべて、監督であるルイ・マルにあるのだ。

彼に「完成度の高い物語を作る能力が無かったから、こんな間抜けなサスペンス映画」になったのだ、とそう言うべきなのである。

あと、ひとつ指摘しておくと、「ヌーヴェル・ヴァーグ」は一貫して、アルフレッド・ヒッチコックを高く評価してきた。

その主たる理由は、彼が、唯一無二の「個性」を持った「作家」であったからだ。「作家主義」を掲げる「ヌーヴェル・ヴァーグ」が「彼を見よ」とヒッチコックを持ち上げたのは、当然のことなのである。

しかし、確かにヒッチコックは「個性的な作家」ではあるけれども、その個性である「神経症的なサスペンス性」というものは、本作『死刑台のエレベーター』と同じく、「非理性的」なものであり、多分に「御都合主義的なもの」である。

要は、「ハラハラドキドキさせるためであれば、多少の御都合主義など許される」という考え方なのだが、それが「活字」の「本格ミステリ」を読むような「論理的知性」を持った者には、あまりに「ゆるい」と見えてしまうのだ。

頭の悪い映画ファンは、「演出的な勢い」で誤魔化されてしまうのだが、「作者と読者のフェアな知的ゲーム」なんてことを言う「本格ミステリ」ファンからすれば、「映画ファン」というのは「(アル中同然の)読めない奴らだな」ということにしかならない。

しかしまた、そうした「分析的知性」において劣っているという自覚があるからこそ、「映画マニア」というのは「映画は、映像なのだ。物語などどうでもいい」などと、見え透いた「言い訳」をしたがるわけだ。

だが、活字の物語を論理的に理解することもできないような馬鹿が、より「情報の限定精度が低い」という性質を持つ「映像」作品を、正しく理解することなどできるはずがない。これは「理の当然」なのである。

そんなわけで、本作の「ゆるさ」に気づきながらも、そこを批判することなく、むしろ、話を「映像」の方へと逸らすことで、本作を誉めようとするような「映画ファン」というのは、間違いなく「蒼蝿驥尾に附して万里を渡り碧蘿松頭に懸りて千尋を延ぶ」(日蓮)ことを目論んで「ヌーヴェル・ヴァーグ」の権威に縋りつくだけの「腰巾着的な愚物」だと考えて良い。

例えて言うなら「赤シャツの野幇間」みたいなものだ。

まあ、こう書いてもピンとこない、無教養な「ヌーヴェル・ヴァーグ」ファンも多いと思うので、一応紹介しておくと、「赤シャツ」や「野幇間」というのは、共に、夏目漱石の『坊つちゃん』に登場する「俗物教師」のあだ名である。

いかにも「おフランス」の権威を、それにひっつくことでひけらがしたがるような人たちには、ピッタリな「比喩」ではないだろうか。

蛇足ながらつけ加えておけば、本作におけるマイルス・デイヴィスのトランペットだけは、文句なしに素晴らしかった。

本作の評価は、これで5割増しになっているだろう。これも「作家主義」の建前からすれば、監督の力量のうち、ということになるわけだ。

(2024年6月15日)

○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○