#哲学

『禅とオートバイ修理技術』 要約と解説

はじめに

『禅とオートバイ修理技術』は、1974年に出版されました。著者パーシグが息子クリス、そしてサザーランド夫妻の3人と共に17日間の旅をした自伝的な内容です。

かつて大学教師だったパーシグは、思索にふけるあまり狂人であると見なされ、(当時は合法だった)電気ショック療法を受けました。彼は記憶の大部分を失いながらも、教師時代に残したメモを再び読みながら、『クオリティとは何か?』という問いに

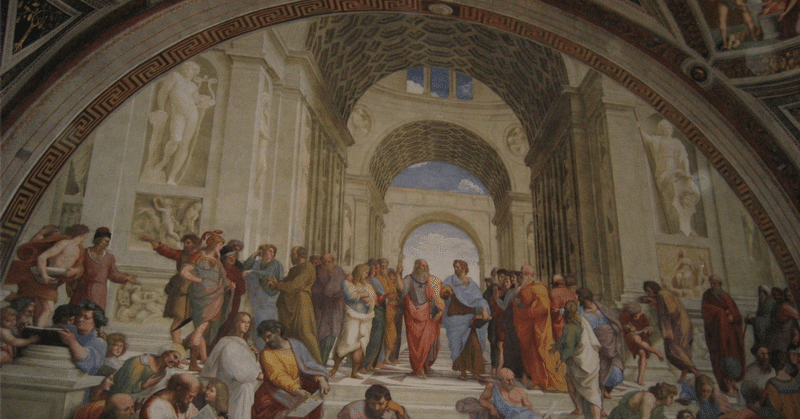

古典哲学:ソクラテスと「無知の知」

あなたは、10年後の1月1日にどこで何をしていますか?それは本当ですか?絶対にそうしていると言い切れますか?

今こんなことを質問されて、答えられるでしょうか。

誰にもわからないことについて、真剣にわかろうとした人たちがいました。ソクラテスもそのうちの一人です。彼は『無知の知』を発見した偉大な人物です。

紀元前400年頃、ギリシャのアテナイという町に生まれたソクラテスは、後の哲学者に多くの