#260「ビジネス頭の体操」 今週後半のケーススタディ(4月1日〜4月2日分)

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

その日にちなんだ過去の事象をビジネス視点で掘り下げています。

普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

考えるための豊富な一次情報やデータもご紹介。

→部分は、頭の体操する上での自分に対する質問例、です。

4月1日(木) 不動産鑑定士はおトクな資格!?

東京都港区虎ノ門に本部を置き、不動産鑑定評価に関する一般的相談や鑑定評価理論の研究などを行う公益社団法人・日本不動産鑑定士協会連合会が制定した「不動産鑑定評価の日」です。

日付は「不動産の鑑定評価に関する法律」(不動産鑑定法)が施行された1964年(昭和39年)4月1日にちなんだものです。

不動産鑑定。

制定した不動産鑑定士協会から、不動産鑑定士について調べてみました。

不動産鑑定士とはどういったものなのでしょうか?

所管する国土交通省の説明は以下の通り(出典:同省HP)。

不動産鑑定士とは

● 不動産鑑定士は、国土交通大臣又は都道府県知事の登録を受けた不動産鑑定業者に所属し、不動産の鑑定評価や不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する調査や分析、不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じる業務を行うほか、不動産会社、金融機関、Jリートの資産運用会社等企業内の不動産関連部門においても専門知識を活用した業務を行っています。

● 不動産鑑定士となるためには、国土交通省土地鑑定委員会が実施する不動産鑑定士試験(短答式及び論文式による試験)に合格し、かつ、一定期間の実務修習のすべての課程を修了し、さらに国土交通大臣による実務修習を終了したことの確認を受ける必要があります。

不動産鑑定士試験の短答式試験に合格した場合、以後2年間の短答式試験が免除され、直接論文式試験を受けることができます。

ちなみに、不動産鑑定士は、弁護士、税理士の次に難しいと言われている資格試験で、直近の令和2年の不動産鑑定士試験(論文式試験)の合格率は17.7%(受験者数764名、合格者数135名)となっています。

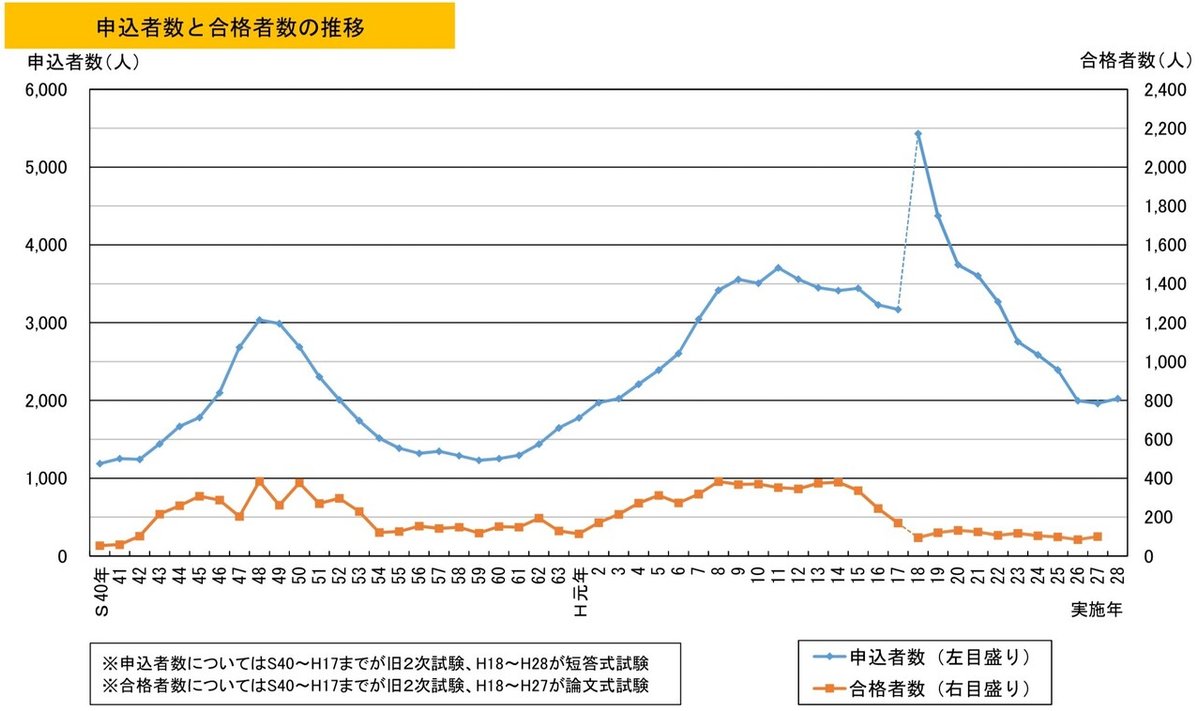

この不動産鑑定士、平成18(2006)年以降、10年間ほど受験者数が減り続け、そこから微増、という状況です(出典:国土交通省資料「不動産鑑定士 受験者数と合格者数の推移」)。

なぜ減っているのでしょうか?

調べてみると、大きく2つ理由がありそうです。

1つ目は、試験が難しく受かりづらいこと。

不動産鑑定士の試験は、「短答式」「論文式」となっていて、両方に合格して初めて合格、なのですが、特に論文式の合格までの回数をみると、1回目が16%、2回目が22%である一方、4回目以上が40%を占めているのです(出典:同)。

2つ目は、受かったところで高い収入が保証されているわけではないこと。

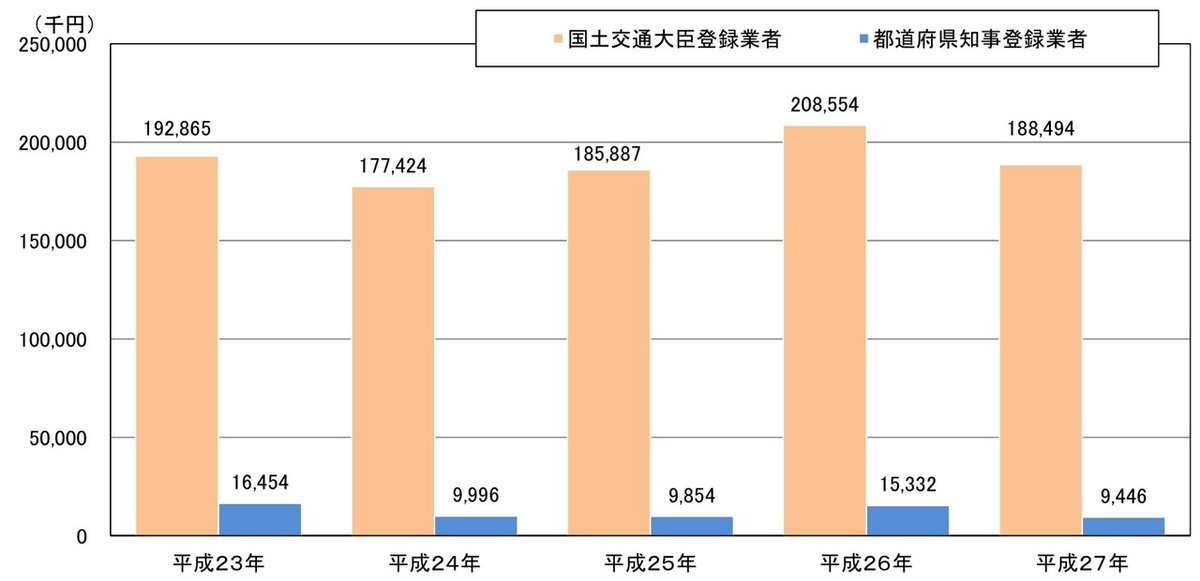

特に地方では1事業所あたりの平均報酬を見てみると、減少傾向にあります(出典:同)。1人あたり、ではなく、1事業所あたり、ですから、経費なども考えると手取りでは普通の会社員とそう大差がないかもしれません(地方、というのは、青の都道府県知事登録業者の報酬を指しています)。

また、報酬額の推移は、500億円前後で推移していること、不動産鑑定士の登録者数が8,207名であること、から、単純平均で不動産鑑定士1人あたりの報酬額は約600万円になります(出典:同)。

(ちなみに、上記グラフで報酬額が3年ごとに多くなるのは、固定資産の評価替えが行われるためそれに伴う公的機関の鑑定業務を受託するためです)

難しい試験に挑戦し続けての収入で、ここから鑑定業務にかかる諸経費を引くとなると、不動産鑑定士になるのは考えてしまうのかもしれません…

しかも、長期で見ると土地の取引件数は減少傾向です(出典:公益財団法人不動産流通推進センター「2020不動産統計集」)。

では、このまま衰退していってしまう資格なのか?というと、1つ成長分野(?)があります。不動産の証券化やJリートの普及です。

個人の不動産の売買で不動産鑑定士を利用することはほぼありません。路線価や近隣の取引事例などを参考に相場が形成されます。

一方で、法人の不動産取引では、大型の物件になると類似の取引事例もなく、社内や株主に対して適正な価格で取引したことの説明責任もあります。そういった取引にこそ不動産鑑定士が利用されるのですが、全体の不動産取引が減少する中で、法人が買主となる土地の取引は増えています(出典:同)。

また、証券化、Jリートも一定のマーケットを形成しています(出典:同)。

こうしたことから、不動産鑑定士は引き続きニーズがあるものと思われます。

また、受験者数が少ないことによる不動産鑑定士の高齢化、減少も希少性につながっていき「お得な資格」になる可能性もあるかもしれません(下図:不動産鑑定士の年齢分布)。

→不動産の価格ほどわかりづらいものはない。そこを解消しようとITを活用したベンチャーなどの参入もあるようだ。中小事業者が多い不動産業界、多くの不便があるように思えるが、逆にビジネスチャンスが多くあるとも思える。今後どのようなビジネスが出てくるだろうか?

4月2日(金) 図書館で貸し出される本は年○億冊!?

1872年(明治5年)のこの日、東京・湯島の昌平黌(昌平坂学問所)講堂跡に日本初の官立公共図書館で帝国図書館の前身である東京府書籍館が開設されたことを記念した「図書館開設記念日」です。

図書館。

小さい頃からお世話になっている身近な存在ですが、調べてみました。

まず、図書館はどれくらいあるのでしょうか?

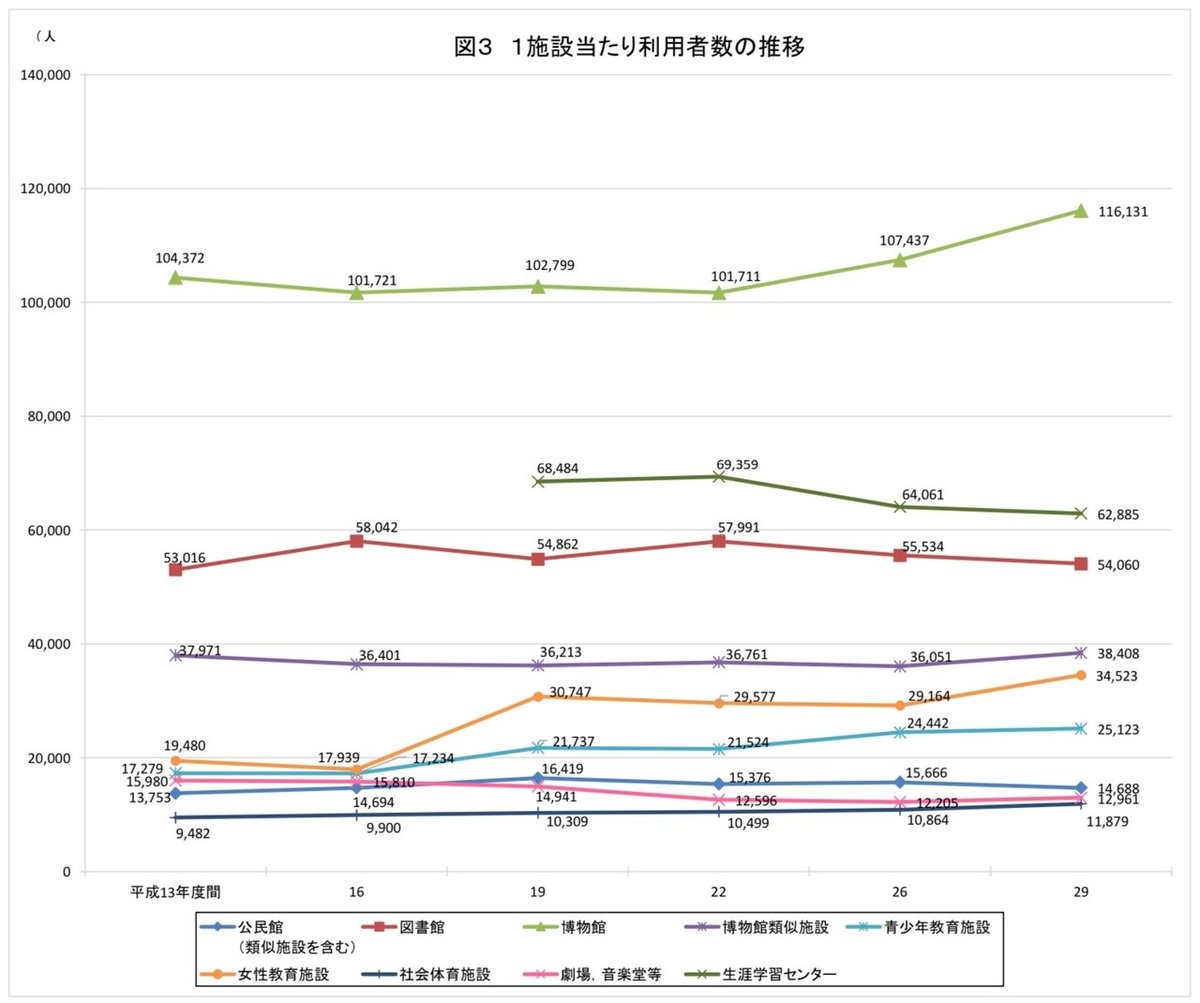

平成30年度社会教育統計によると、平成30(2018)年の図書館の数は3,360施設。平成11(1999)年に2,592施設、平成20(2008)年に3,165施設、でしたから、確実に増えており、公民館などが減少しているのとは対象的な動きとなっています。

その運営も変わってきており、「指定管理者」という民間企業やNPO法人など外部に委託する制度を利用するケースが増えており、図書館では18.9%が「指定管理者導入施設」となっています。

図書館の数は増えていますが、利用する人は増えているのでしょうか?

1施設あたりの利用者数は横ばいとなっていますが、施設数が増えていますので、その分増えている、ということになります。

また、肝心の貸出も冊数、利用人数(のべ)も増えており、1人あたりに換算した両数値も増え、平成22年からは横ばいであることが分かります(下図)。

それにしても、国民1人あたり5.2冊って、結構すごい気がします…

最後は、学校の図書館を見てみましょう。

平成28(2016)年とデータは古いのですが、ご容赦ください。

「学校図書館の現状に関する調査」によると、全国にある、小学校の数は19,945校、中学校が10,255校、高等学校が4,927校となっています(これ自体、へ〜でした…)。

そのうち、蔵書が配置されている学校数と蔵書冊数が以下の通り(カッコ内は平成25年度末現在)。

また、蔵書のある学校での全校一斉の読書活動実施状況が以下の通りです。

私の頃はなかったのですが、朝、本を読む時間をとる学校が増えているそうですね。7割前後の学校で実施されています。

この取り組みによって、特に小学生の読書量は倍近く増え効果があったことが分かります(出典:全国学校図書館協議会「学校読書調査」)。

→図書館などの運営、外部委託する動きが広がっている理由はなんだろうか?受託する事業者に対してサービス向上などのインセンティブはどのように働かせているのだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

一つでも頭の体操になるものがあれば嬉しいです。

昨年7月から同様の投稿をしています。かなり溜まってきました。

へぇ〜というものが必ずあると思いますのでご興味とお時間があれば過去分もご覧ください。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?