- 運営しているクリエイター

#アートコラム

クーパー・ユニオン(アートスクール)とアメリカのアート界と学際

クーパー・ユニオン (The Cooper Union for the Advancement of Science and Art)とは

ニューヨーク市マンハッタン区イースト・ヴィレッジ地区にある私立大学だ。科学と芸術の進歩のためのクーパーユニオンとして、1859年に設立されている。

当時のアメリカの高等教育の革新的な新しいモデルだ。

それは、創立者のピーター・クーパー(Peter Coop

近代アメリカアートの道を作った:ペンシルベニア美術アカデミー(PAFA)

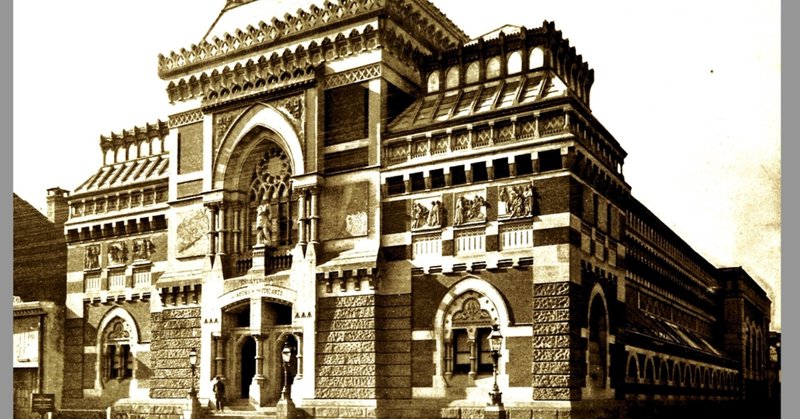

ペンシルベニア美術アカデミー(Pennsylvania Academy of Fine Arts:略称:PAFA)

アメリカ合衆国のフィラデルフィアにある美術団体。1805年に設立され、アメリカ合衆国で最も歴史のある美術学校・美術館。

Pennsylvania Academy of Fine Arts

1807年に美術館を開き、1811年に最初の展覧会を開き500点の絵画、彫刻が展示された。

ナショナル・アカデミー・オブ・デザインとは

ナショナル・アカデミー・オブ・デザイン(National Academy Museum and School)

1825年に作られた、ニューヨークのアートスクール。

1825年に設立されたナショナル・アカデミー・オブ・デザイン(National Academy of Design)は、展示と指導を通じてアメリカの芸術と建築を推進している。アメリカ合衆国のビジュアル・アーティストと建築家のための一流

書評:世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」 (光文社新書) 山口周 著

書評:世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」 (光文社新書) 山口周 著

・申し上げたいのは、感性は教育されるものではない。本来のアートの視点(極)は、この書のどこにあるのだろう?

・内容を流れに沿って考えると本書のテーマは、経営に於けるサイエンス(論理:情報学的な数値データ的視点からの科学的な理論展開に無理はないか?)とアートの相克において、直

Superflex - Burning Car

Burning Car 2008:Superflex

Burning Car 2008 -40sec

Burning Car 2008- 9min30sec

SUPERFLEX Burning Car:Orignal HD with Sound. 9min30sec & film still, Print: C-Print

Film at Tate Modern | Tate

・映像作品:

「イメージと文化」ドゥルーズ著作「シネマ」の周辺を考える

ドゥルーズ著作「シネマ」の周辺(ベルクソン「物質と記憶」の解釈への覚書)

1)ドゥルーズと映画”ベルクソンの基礎概念”と映画の現象論の関わりだ。

ベルクソンの「イマージュのない思考」を挙げてドゥルーズは語った。

(パリ第8大学での講義から)

*イマージュのない思考:それは「差異と反復」

ドゥルーズの思考は、イマージュ(映像)思考がない。

書物は根強い信仰によるように、世界のイマージュではない。

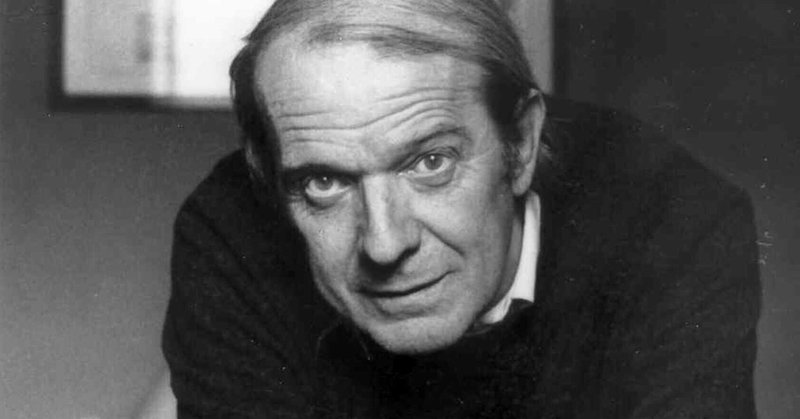

「イメージと文化」を考えるための「シネマ」ジル・ドゥルーズの解釈

「イメージと文化」を考えるための「シネマ」ジル・ドゥルーズの解釈

イメージと文化(アート全域)の基本的解釈、アンリ・ベルクソン「物質と記憶」とパーツの記号論の周辺を考える時、その理解のためにも、このあたり(シネマ)は不可欠な項目だろう。

序文:シネマ(ジル・ドゥルーズ)その概略と解釈ジル・ドゥルーズ著(Gilles Deleuze, 1925-1995/仏-哲学者)

(註)これは、イメージと文

Paul Goschの作品とナチズムの精神障害者の安楽死(アウトサイダーアート)

ポール・ゴッシュ(Paul Gosch / Paul Goesch /ポール・ゲーシュ - Paul Gösch,1885-1940/ドイツ)20th初頭のドイツのアーティスト、建築家、石版画家、デザイナーetc..

Paul Gosch は、ドローイング、スケッチ、カラーガッシュ、壁画等の作品がある。

建築の図面は、草案までだが、他の建築家に影響を与えているだろう。 絵画は、さまざまな文化的起

(今日のアートシーン)ダーク・スクレーバーの無題(クラッシュ1)

ダーク・スクレーバー(Dirk Skreber,1961- /ドイツ) は、壊れた車や破壊された建物で、災害の絵画やオブジェで知られるドイツの現代美術のアーティスト。

Saatchi Gallery-London

無題(クラッシュ1)、2009年 / Sculpture, Red Mitsubishi Eclipse Spider 2001

このインパクトある自動車事故は、ドイツのアーティスト

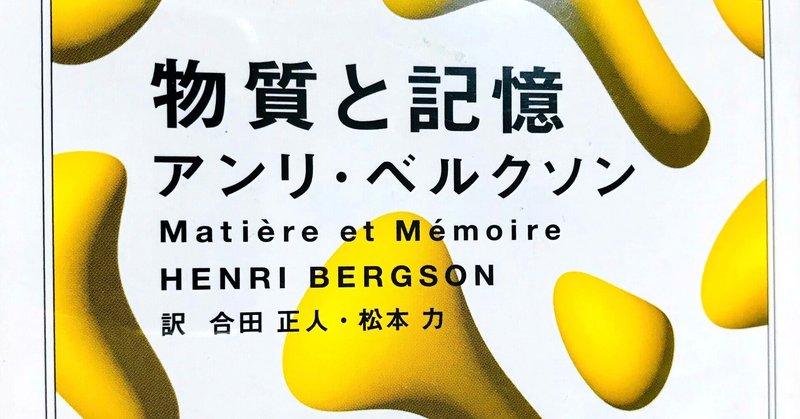

アンリ・ベルクソン「物質と記憶」を考える(覚書)

・(覚書)アンリ・ベルクソン「物質と記憶」を考える。この「物質と記憶」は、アンリ・ベルクソンが、哲学的な視点で心身問題(Mind–body problem)を扱った書籍だ。

それは、「イメージと文化」を考える時、その視線にあるアートのエリアにも言える事だろう。

アンリ・ベルクソン(Henri-Louis Bergson,1859-1941/仏-哲学者)1929年、ノーベル文学賞。

従来型の認識論

macOS Big Sur (11.1)が重い時どうするか - OnyXインストール方法

macOS Big Sur (11.1)が重い時どうするか - OnyXインストール方法

OnyX 3.9.1 for macOS Big Sur 11.1のインストール方法

macOS Catalina10.15 からBig Sur (11.1)へ、OnyXインストール方法」 - (覚書メモ)

例えば、macOS Big SurのiMacでは、27インチの機種を除いて、メモリを増やすのも簡単で

「イサム・ノグチ 発見の道」東京都美術館で・・

企画展「イサム・ノグチ 発見の道」東京都美術館で - 晩年の石彫に至る作品約90件、彫刻家の精髄に迫る

20世紀を代表する芸術家で、彫刻、舞台芸術、家具、ランドスケープデザインなど様々な分野で巨大な足跡を残したイサム・ノグチ(1904~1988)。その芸術のエッセンスに迫る展覧会「イサム・ノグチ 発見の道」が、2021年4月24日より東京都美術館で開催される。

イサム・ノグチ 発見の道

会期:2

女性評論家ルーシー・リパードは、「アートの非物質化」を分析した

ルーシー・リパード(ルーシー・R・リパード/Lucy R. Lippard、1937- /US)

アメリカのライター、芸術批評家、活動家、キュレーター。リパードはコンセプチュアル・アート(Conceptual art/前衛芸術運動、また、日本語では、概念芸術) での「芸術の非物質化」を分析した、60年代後半の批評家の一人であり、フェミニズム・アート(アートでの女性解放思想)の支持者でもある。

ル

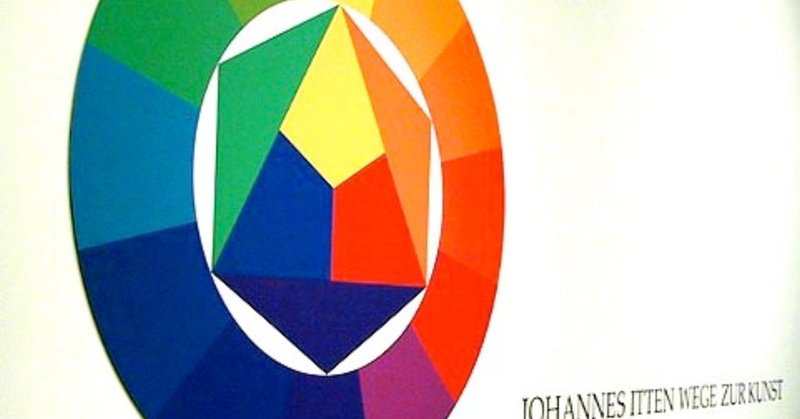

現在形のヨハネス・イッテン色彩論

ヨハネス・イッテン色彩論と現代

バウハウスの教師であったヨハネス・イッテンの思考した色彩のロジックである。

それは、現代のTV映像のカラーサークル、また、デジタルデザインには、欠かすことのできない色彩の世界を論じている。

現代のデジタル写真や印刷技術は、所謂、人間の視覚機能を十分に研究し進化した。

そうした画像(映像)技術は、本来「空」であった色彩を、「物質」によって操作可能なものにする技術である