- 運営しているクリエイター

#格差の方程式

パブリックの研究:ペゾスが嫌いならアマゾンで買わなきゃいいんだという馬鹿

自由主義市場という法で守られた独裁は恐ろしく強い。こういう社会はテロで滅びる他ない。幾ら考えても愉快な答えは出ない。これこそ格差の方程式の特徴なのである。

しかし、「独占が圧倒的である市場(僕はパブリックと呼ぶ)」で不買運動って効果があるのかねえ。競合が多く存在するところでならば市場支配のためのディールや戦略としてあるかもしれないが。ここまで圧倒的になると効果はない。

ペゾスが嫌いで楽天で買っ

格差の方程式:コロナと五輪は良いことをした。格差社会を浮き彫りにした。

その人の能力がの差が豊かさの差だという。公平な教育、不公平な就職、世襲される特権、格差が自己責任となってしまった。今の社会は何も公平ではない。この変化はわずか50年で起こったのだ。

今の世界は平等ではないのだ大学教授もメディアも(かつての身分制度のような権力による)格差はないと言っている。たしかに貧富の差は有るが、それは、その人の能力に従った差なのだという。そりゃそうだ、彼らも格差でうまい汁を吸

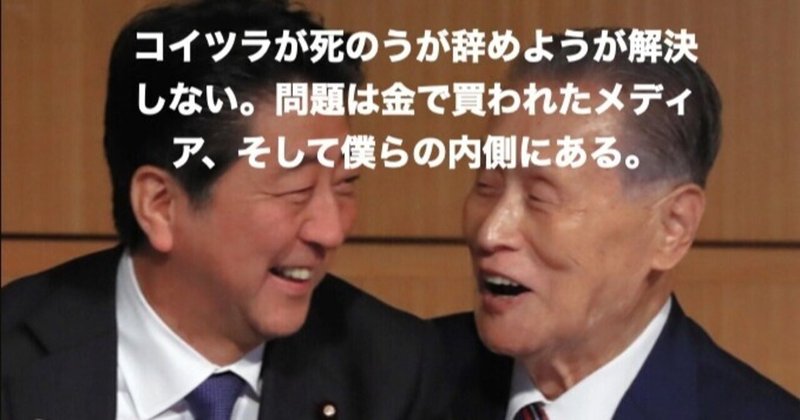

新聞がオリンピックのA級戦犯なのだ。今更中止を論説するな。

これだけ予算超過して、ひどい状況になってもまだ止めようともしない。メディアが批判的に報じないからだ。

デカイ新聞社が皆サポーターになって金だして何を買ったのだ?「自民党のお仲間券」か?今更止めたいとか言うなよな。

メディアは買い取られたのだ。社員の年収が高いから、変なことかけまい。首になったら大変だ。誰でも金がほしい、大学出てちやほやされて、年収は上がり生活のレベルが高くなってしまったらそれが

パブリックの研究:高速道路はなぜ一般道路化されないのか?:格差の方程式

パブリックの誕生かつて経済や物流が狭く限定されていた頃、私達は「共有の物」を持っていた。それは最低限のコストで維持されて誰もが共に使うことの出来るものであった。道路や市場の維持費は商品を売ったコストの中に含まれて、消費者が公平に負担するのであった。

だから、その管理から一般消費者以上の給料が出るのはおかしなことであった。

「パブリック」と言うべき共有の財の扱いである。所が、そのパブリックで商売

「おどるポンポコリン」に秘められた世界の秘密:格差の方程式「企業に買い取られた大学」

「おどるポンポコリン」を分析している方がいらっしゃった。丁度、「コロナの殺人ワクチン(注)」に関して考えていた事と一致する点があったので面白かった。

詳しいことはこちらをご覧ください。

問題はこの一節である。2度繰り返されているがそんなに重要なことであろうかという疑問である。たしかに不思議である。誰でも知っていることを何故、2回繰り返しているのだろうか?

いつだって わすれない

エジソンは

格差の方程式:シンキロウ(森喜朗)の発言は、「談合型会議」の象徴、僕は公式スポンサーの商品は買わない。自分の会社の商品を売るためにこんな事に金使っているのは消費者を裏切っている。

「俺たちの言うことには文句を言うな」という。黙っっていうこと聞いていれば悪いようにはしない。。シンキロウ(森喜朗)の発言は、女性蔑視ではない。養護する議員や、メンタリティそっくりの小池都知事を見ればいい、性別とは関係ない。これだけ苦しんでいる人々がいるのに自分とその一派で利権総取りである。その金は僕らの払った金だ。そもそも民主主義というのはコミュニティの利益の分配のルールなのだ。

コミュニティと

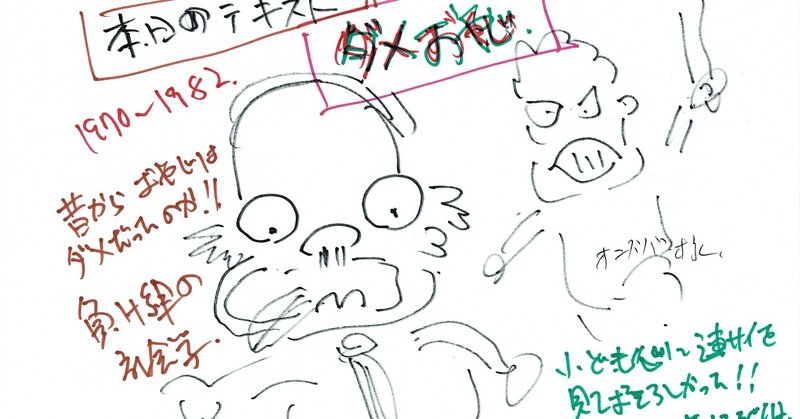

家族の肖像:夫はいつから妻にバカ扱いされるようになったのだろうか?

『結婚は神聖なもの、離婚は許されない』という考え方はいつ失われたのだろうか?小学生の「父親の会社見学」ってあったような気がするけど、あれってどうなったのだろうか。いつから妻は夫のセックスを拒むようになったのだろうか。「YesNo枕」ってどういう意味か親に聞いたときなんと答えたのだろうか?

実質的に離婚はできなかったかつて、私たちの社会は地域に閉じられていた。冷凍技術も食品加工技術(カップ麺)も、

格差の方程式:「成りたいものに成れ」というのは遺産がない悲しい謝罪、「きっと上手くいく」ことはない。

「努力すれば、成りたいものに成れる」というのは大嘘である。僕は『ブラブラ遊びの大金持ち』に成りたかった。

かつて私達は「家業」を継いでいた。世襲は当たり前だった。小さなコミュニティでそれぞれの「家族」は「家業」を持ちコミュニティの中の役割を持っていた。農家があり、海産物屋・問屋があり、八百屋・魚屋・肉屋、豆腐や、自転車屋、子供は親の家業を学び、やがて親の位置に立ち、親は爺さんになり、死ぬ。「循環