記事一覧

PISA2022の結果概要について

https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2022/01_point.pdf 今回は、あまり騒ぎになっていないPISA2022について考えてみた。視点は、あくまでも一人の教師として。 PIS…

新しく始めることについて

noteを使い始めた。

登録したのは1週間くらい前だけど、記事を書こうと思っては、書かずに終わっていた。

書かないという状態にはいろいろな段階があるけれど、今回の場合は「書きたいことがない」という段階だった。

正直なところ、noteとブログとの違いがよく分からない。そうなると、これまでブログが続いてこなかった経験から、今回もどうせダメだろうと思い、書きたいことが浮かばなくなる。自分にブレーキがか

MAGIC SCHOOL AIのルーブリックジェネレーターを使ってみたことについて

YouTubeのおすすめに、こんな動画が流れてきたので、とりあえず触ってみた。

ルーブリックを作ろうとすると結構大変なのは、やったことがある人はわかると思う。何かというと、何をもって差をつけるのかが、難しい。

それをAIがやってくれるというのは、そのまま使うことはできなくても、すごくありがたい。

詳しい使い方は動画を見てもらうとして、この記事では自分が使ってみたことを紹介する。

実際に、今やっ

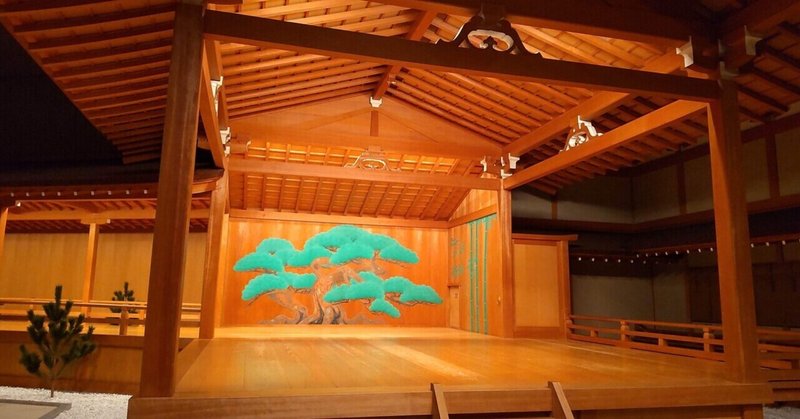

風姿花伝を読んだことについて

1. 風姿花伝とは?風姿花伝といえば、日本の芸能論として頂点に君臨していると言って過言ではない、世阿弥の代表的な能楽論である。

2. ゴールデンウィークの読書体験今年のゴールデンウィークは、教育書も自己啓発書も小説も、全部読む気にならなかった。特に教育書は、どれも何だか同じことばかり書いてあるような気がして、お腹いっぱいになってしまった感があった。

それでも、何か読んでいないと落ち着かないので、

PISA2022の結果概要について

https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2022/01_point.pdf

今回は、あまり騒ぎになっていないPISA2022について考えてみた。視点は、あくまでも一人の教師として。

PISAの結果についての世間の反応は冷めている

結果が良くないと大騒ぎされるPISAだが、今回は比較的順位が高かったせいもあってか、世の中的にはあまり盛り上がっていない。

「海の命」(光村図書6年)教材分析

自分が子どものころから、教材として定着していった「海の命」。「やまなし」と並んで「難しい」と言われることが多い教材だと思う。この二つの教材の難しさは、その抽象性の高さからくるものだと思う。なんだかよくわからない。だけど、その「わからなさ」も、いくつかの視点で読み解いていくことができるのが、教材としての懐の深さだと、授業をするたびに感じさせられる。

とりあえず、あらすじと因果関係をとらえるため