#近畿大学

影響するのは教育だけじゃない?近大の取り組みから考える。大学による生成AI活用のリスクと難しさ

第170回芥川賞の受賞者がChatGPTを一部使って小説を書き上げたことで話題になっていますが、生成AIの発展はほんと目覚ましいものがあります。今回、見つけたプレスリリースはそんな生成AIの大学での活用についてです。近畿大学の取り組みなのですが、今後、こういうのが増えていくのかもしれませんね。

生成AIを使って大学職員の業務効率を上げる

今回のリリースは、近畿大学でChatGPTに使われている

商品開発と起業をつなぐもの。近畿大学の取り組みから気づく、実学教育に足らなかったワンピース

働くうえで役立つスキルや知識を、実社会に近い環境で身につけるというのが、現在の大学教育に求められているものの一つだと言えます。この究極的なものが学生ベンチャーのように思いつつ、それ以外にもいろいろな取り組みが、いろいろな大学で展開されています。

今回、見つけた近畿大学の取り組みも、そんないろいろなうちの一つ。よくある取り組みではありますが、ちょっとだけ視点が違うんですね。この少しの視点の違いによ

育てると増やすは違う?異色の講演会から感じる、ベンチャー企業創出拠点づくりをめざす近畿大学の本気

つい先日、近畿大学のインキュベーションの話題を取り上げたところなのですが、今回も近大のインキュベーションネタです。見た瞬間は、これってどうなの!?と感じたのですが、あれこれ考えた結果、一周まわってこれはこれで有りなのかなぁと思うに至りました。何であれ、目的さえ明確なら、そこに至るアプローチは自由なのかもしれません。

近大「KINCUBA Basecamp」で開催する異色の講演会

今回、取り上げ

近畿大学のスタートアップ支援から考える。インキュベーションの場としての大学特有の強みとは

岸田内閣が、2022年を「スタートアップ創出元年」に位置づけるなど、近年スタートアップへの注目がにわかに高まっています。これに合わせるようにスタートアップを支援する動きが社会のあちこちで強まっているのですが、大学もまたその一つとして、さまざまな動きが加速しているように思います。今回、近畿大学のスタートアップ関連のプレスリリースを見て、大学はインキュベーションの場として特有の強みがあるなと、ひしひし

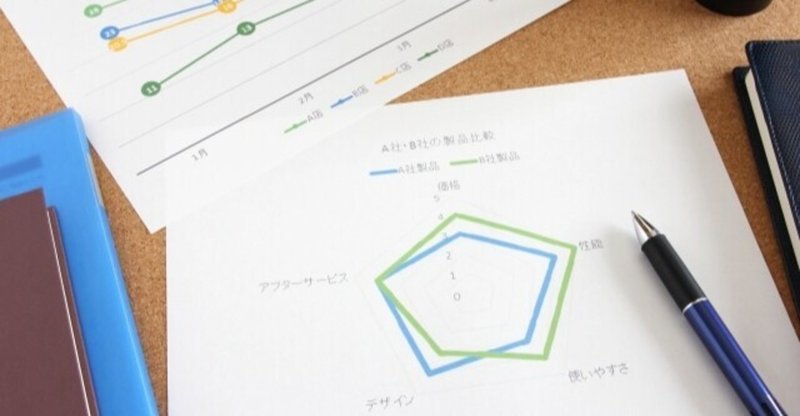

もっとみる時代は超効率重視?近大の調査から見えてきた、新たな学生の学びスタイルをどう受け止めるかについて考える。

コロナ・パンデミックがはじまって2年半が過ぎました。アフターコロナの社会はどうなるのか?みたいなことが話題にはあがるものの、コロナがどこかのタイミングできれいに収束して、コロナのない世界がはじまる、というのは、おそらくないように感じます。

グラデーション的に変化しつつ、気がつけばコロナがあまり気にならない、コロナと共存した社会になっていた……、そういうのが現実的なのではないでしょうか。であれば、

”対面の価値“の最大化は、大学キャンパスだけではなし得ない。近大が取り組む、大学街活性化策の意義を考える。

新年度に入って、学生たちがキャンパスに戻ってきました。活気のある大学の風景やざわめきはやっぱりいいもので、構内を歩いているだけで元気をもらえます。その一方で過去2年間のキャンパスがとてもイレギュラーな状況だったのだと、あらためて感じさせてもくれます。

このイレギュラーの状況は大学だけでなく、その周辺、つまり大学街にも大きな影響を与えました。今回、見つけた近畿大学の取り組みは、活気がもどった大学が

メリットよりもリスクが勝る?学生に新たな可能性を提案する、近畿大学通信教育部の編入学生向けキャンペーン。

コロナ禍によって困窮した学生たちの救済策を、たくさんの大学がいろんなアプローチで行っています。今回、見つけたのもそんな救済策の一つなのですが、よくよく考えるとなかなか興味深いし、ある意味では危険な取り組みでもあります。でも、学生のことを本気で考えると、これも必要なのだろうと感じました。

さて、なんとなく意味深な書き出しではじめてみたのですが、今回、取り上げるのは近畿大学通信教育部のキャンペーンで

細かな取り組みが教育を底上げする?近大の「海外バーチャル留学体験」から感じる、アフターコロナの大学教育。

新型コロナウイルスによって急速に広まったオンライン教育が、大学教育にどのような影響を与えるかは、大学関係者でなくても興味深いテーマだと思います。今回、見つけた近畿大学の取り組みは、そんな少し先の大学を感じさせる取り組みです。こういう取り組みが増えていき、何年か先に、コロナは大変だったけど結果的に良かったこともあったよね、なんて笑いあえるとすごく素敵です。

どうでしょうか。この取り組みは端的にいっ

変わらなければ、変われない。近大と成蹊大が先陣を切る、オンライン教育を加速させる教育連携が熱い。

今なお続く新型コロナの一連の騒動のなかで私たちが手に入れたものに、思いのほかリモートでやれるという実感と、それを支援するサービスやテクノロジーというのがあるように思います。大学の遠隔授業は、まさにその成果を象徴するものでした。この成功体験を踏まえ、遠隔授業が発展すると、大学のあり方が大きく変わるだろうと考える大学関係者は少なからずいるし、ネット等の記事にもそういった論調のものを目にします。私も、そ

もっとみる