- 運営しているクリエイター

記事一覧

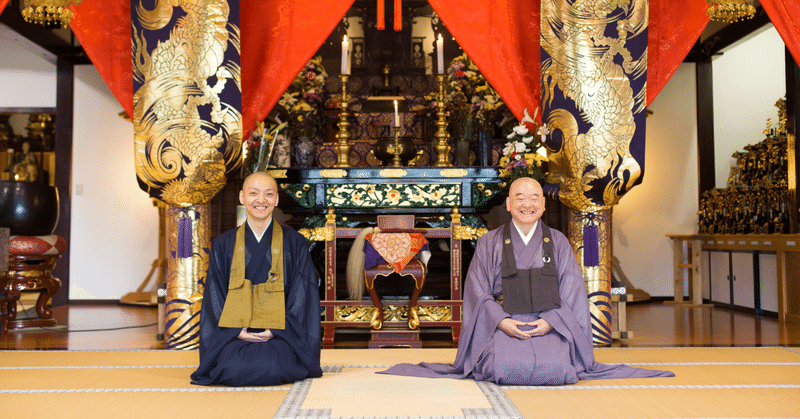

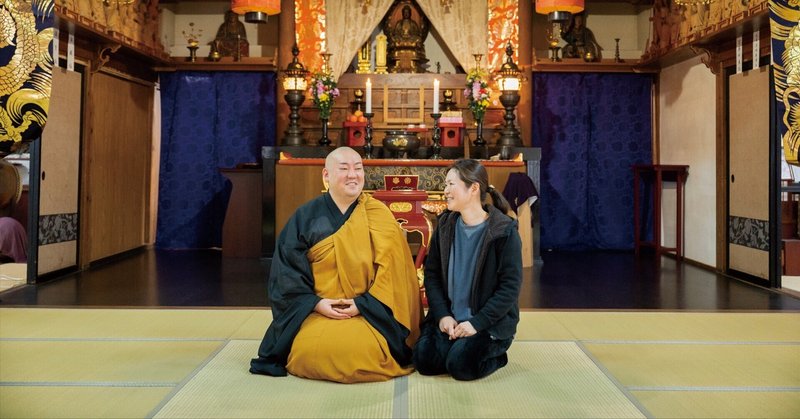

お寺は生きることを捉え直す場所、それを支えるのが住職の務め 東岩山 秀林寺 2/2

僧侶という生き方 昭和五十三年、山形県酒田市に生まれ高校を卒業し、駒澤大学に進学した後、曹洞宗総合研究センターにおよそ六年間在籍。その間、大本山永平寺に一年ほど修行して参りました。

もともとはお寺の出身ではなかった私が、高校生の頃に、小説家である吉川英治氏の書かれた小説『親鸞(しんらん)※』という本に出会い、親鸞聖人 が人生のいろいろな問題に悩み苦しむ人々と、一緒に悩みながら生きる僧侶という生き

![[修行日記⑪] 接茶寮(せっちゃりょう)①](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/125619174/rectangle_large_type_2_57a3bae5d6f1173381c7279117e3d23c.jpeg?width=800)

![[修行日記➉] 大庫院(だいくいん)②](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/105190399/rectangle_large_type_2_e1d646b31ad5865db7d20c09643a15b7.jpeg?width=800)

![[修行日記⑨] 大庫院(だいくいん)①](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/99113266/rectangle_large_type_2_56caaf13d3905e547d5c1628dfd71c15.jpeg?width=800)

![[修行日記⑧] 衆寮(しゅりょう)](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/95071981/rectangle_large_type_2_a5746104b48bdd4688afc70da4623959.jpeg?width=800)